《草头年糕》B0000000785 · 2025年4月18日摄于中国上海杨浦谷谷鸡海鲜平凉路店

草头年糕,头一回吃。草头嫩,年糕糯,加上虾的鲜,蛮好吃的。只是觉得,如果虾改成虾仁,省去了剥虾壳的麻烦,感觉更容易被接受些。

草头,豆科苜蓿属植物。

苜蓿属植物是一个庞大的家族,有107个种。

北方似乎鲜有食用草头的。因为在北方人的眼中,苜蓿只是一种牧草。这种富含蛋白质的优质牧草原产西亚,后由汉史张骞带回大面积栽培,用于牧马。《史记 · 大宛列传》:「在匈奴西南,其土著耕田,田稻麦。有蒲陶酒,富人藏酒至万余石,久者数十岁不败。俗嗜酒,马嗜苜蓿。汉使取其实来,于是天子始种苜蓿、蒲陶肥饶地。及天马多,外国使来众,则离宫别观旁尽种蒲陶、苜蓿极望。」只是,这里的「苜蓿」并非上海人餐桌上的「草头」。苜蓿的花为紫色,而草头花则为黄色。这也是「黄花苜蓿」或「金花菜」别名的由来。

以示区别,黄花苜蓿也被称作「南苜蓿」。

《鱼翔浅底》E0200000008 · 2024年7月28日摄于日本熊本水前寺成趣园

《小石潭记》

唐 柳宗元

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上,佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

《紫藤挂云木》F0300000688 · 2025年4月14日摄于中国上海嘉定紫藤园

嘉定的紫藤园,嘉定区博乐路45号,上世纪90年代末根据日本企业家藤本道生的提议而创建,主要看点是园内的紫藤,为「上海市公园十大特色植物区」。

紫藤园内现有紫藤30余品种共90余株,覆盖1,500平方米。每年的四月,当紫藤进入盛花期,各色紫藤开得铺天盖地、如火如荼,蔚为大观,是上海市民观赏紫藤的胜地。

除了紫藤园,近年嘉定又沿嘉定城河畔新建了开放式的以紫藤为主题的社区公园「紫云廊公园」。这里的紫藤树龄虽不及紫藤园,但紫藤架绵延近一里,紫藤覆盖面积及花量较之紫藤园有过之而无不及。

去紫藤园,车可停汇龙公寓停车场;去紫云廊,车可停信业购物中心。两处的车位都比较充足,若非极端情况,停车还是蛮方便的。

《紫藤花开》D0022000001 · 2025年4月14日摄于中国上海嘉定紫藤园

紫藤,豆科紫藤属落叶藤本植物。

紫藤世界多地都有分布,品种繁多,但大致分三种:中国紫藤、日本紫藤及北美紫藤。其中中国紫藤和日本紫藤花期都在每年的四、五月间,北美紫藤稍晚,为每年的五、六月间。紫藤花为穗状花序,花量巨大。吉尼斯纪录认证的「世界最大开花植物」是位于美国加利福尼亚的一株紫藤。这株紫藤种植于1894年,现覆盖面积超过400平方米。盛花期时花量达到惊人的150万穗。

紫藤花香气清雅柔和,甜美馥郁,有葡萄的果香,也有香草清冽,但因其所含精油产量低且具有微量毒性,很少被用于商业香水。

其实紫藤不仅花穗,全株均有毒性,其中以果实为甚,不宜食用。

《何人不爱牡丹花》F0300000687 · 2025年4月10日摄于中国江苏常熟尚湖中华牡丹园

唐徐凝《牡丹》诗曰:

何人不爱牡丹花,占断城中好物华。

疑是洛川神女作,千娇万态破朝霞。

那天在复旦大学江湾校区偶遇一片含苞的牡丹,外婆一阵欣喜,说过两天等牡丹盛开了,一定再来好好欣赏。我说,要不跑一趟常熟,尚湖的牡丹在周边是很有些名气的。

常熟牡丹的源头,据说是常熟市辛庄镇双浜村的一株牡丹。460余年前,时任奉直大夫的姚缪从安徽迁居常熟时,带来了这株牡丹。经过十五代人的传承,这株牡丹风华依然,堪称国宝。上世纪九十年代,以这株牡丹为源头,常熟有计划地从包括河南洛阳、山东荷泽、安徽宁国、江苏盐城等地引进大量的名品牡丹,在尚湖辟地修建中华牡丹园。经过三十多年的建设,中华牡丹园现有红、黄、白、蓝、粉、紫、黑等九大色系300余个品种,牡丹总数达到10万余株,为江南之最。

自1992年起,常熟每年都会举办「尚湖牡丹花会」,今年是第34届。

略觉遗憾的是,可能是因为前期气温反常,我们去的时候,很多的牡丹已经过了盛花期。

提醒一下,尚湖风景区占地800公顷,非常广阔。如果去牡丹园,可将车停在二号门停车场。从一号门停车场过去步行约两公里。不过,景区内有收费的小交通方便游客抵达各个景点,包括中华牡丹园。

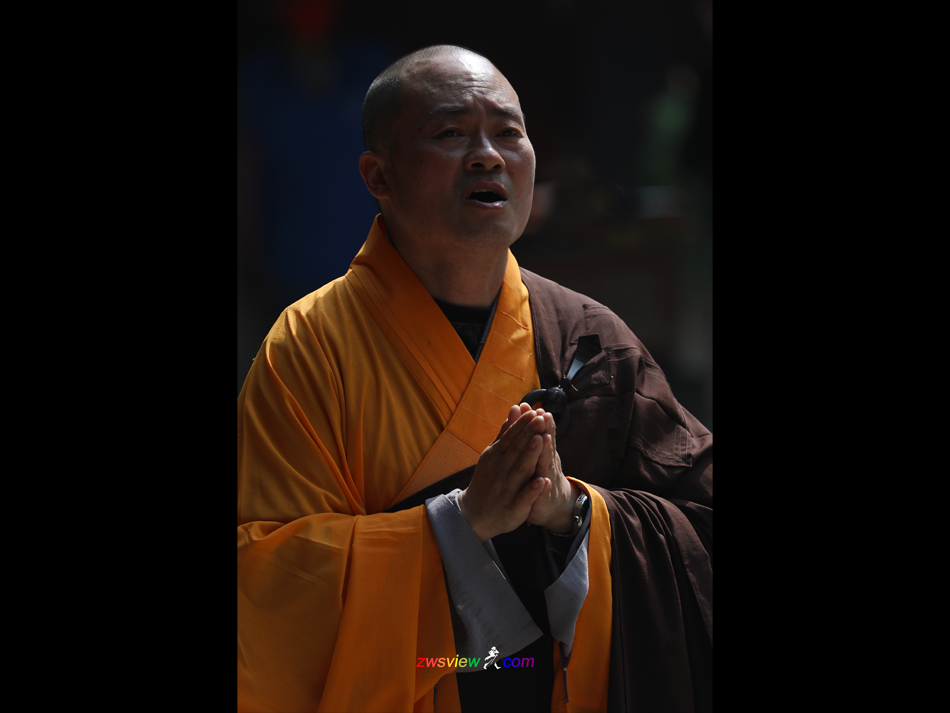

《诵经》F0200000072 · 2025年4月10摄于中国江苏常熟兴福禅寺

影视作品里的和尚,额顶会有戒疤,以至于很多人误以为和尚都有戒疤。但,不是的。

戒疤只流传于汉传佛教,其他国家是没有的。有关其起源,有几种说法。其一是元世祖至元二十五年,沙门志德住持金陵天禧寺时,开始在授戒时燃香于顶,以此作为终身之誓;其二是蒙古统治时期,有人为躲避蒙古军队的杀戮而假扮和尚。为区别真假和尚,蒙古人规定出家为僧必须烧戒疤;其三是南朝梁代,囚徒出家可被赦免。为了防止囚徒出家后再还俗,梁武帝规定被赦免的囚徒必须烧戒疤。

但是,烧戒疤对出家人是一种肉体伤害,这有违佛教的基本教义。1983年,中国佛教协会发布《关于汉族佛教寺庙剃度传戒问题的决议》,烧戒疤这一传统被正式废止。

《春天的气息》F0300000684 · 2025年4月8日摄于中国上海嘉定

《春天最初是闻到的》

冯骥才

一年一度此时此刻,我都会站在料峭的寒气里,期待着春的到来。

因为我知道,若要「知春」可不能等到「隔岸观柳」;不能等到远远河边的柳林已经泛出绿意,或是那变松变软变得湿漉漉的土地已经钻出草芽,那可就晚了。春的到来远比这些景象的出现早得多,一直早到冬天犹存的天地里。你把冻得发红的鼻子伸进挺凉、甚至挺冷的空气里,忽然,一股子清新的、熟悉的、久违的气息,钻进鼻孔,并一下子钻进你的心里。它让你忽然感到天地要为之一新了,你立即意识到春天来了!

可是,当你伸着鼻子着意一吸,想再闻一闻这神奇的气味时,它又骤然消失,仿佛一闪即逝。你环顾四周,仍是一派冬之凋敝,地冻天寒。然而,不知什么地方什么时候,这气味忽又出现。就像初恋之初,你所感受到的那种幸福的似是而非。当你感到「非」时便陷入一片空茫,在你感到「是」时则怦然心动。原来,春天最初是在飘忽不定之中,若隐若现、似有若无。它不是一种形态,而是一种气味,一种气息,一种苏醒的大地生命散发出的气息。

这时,你去留心一下。鸟雀们的叫声里是否多了一点兴奋与光亮?那些攀附在被太阳晒暖的墙壁上的藤条,看上去依旧干枯,你用指甲抠一下它黑褐色的外皮,你会发现这茎皮下边竟是鲜嫩鲜嫩的绿。春天不声不响地埋伏在万物之中。这天地表面依旧如同冬天里那样冷寂而肃穆。但春是一种生命。凡是生命都是不可遏止的。生命的本质是生。谁能阻遏生的力量?冬天没有一次关住过春天,也永远不会关住春天。所以在它出现之前,已经急不可待地把它的气息精灵一般的散发出来,透露给你。所以,春天最先是闻到的。

故此,我喜欢在这个季节里,静下心来去期待春天与寻找春天。体验与享受春之初至那一刻特有的诱惑。这种诱惑是大自然生命的诱惑,也是一种改天换地更新的诱惑。

去把冻红的鼻子伸进这寒冷的空气中吧。

《烧肉定食》B0000000780 · 2024年11月17日摄于中国上海长宁淡路丼烧肉饭上海桃源店

「一汁三菜」是日本传统的饮食概念,直译过来,就是「三菜一汤」。通常,汤是味噌汤或其他用豆腐、海带和蔬菜做成的简单的清汤;三菜,包括一个比如鱼或肉等富含蛋白质和主菜及两个比如蔬菜、海藻等的副菜。除此之外,还有一碗米饭,或许还有一小碟腌菜。

只是,「一汁三菜」不等同于「三菜一汤」。看似简单的「一汁三菜」,还是有很多成文的或不成文的讲究。

首先是食材和料理,遵循「五味」:甘、酸、辛、苦、咸,「五色」:青、赤、黄、白、黑,「五法」:生、煮、烤、蒸、炸,达到营养摄入广泛而均衡;其次是量。「一汁三菜」能基本满足大多数普通人的一餐,但不会太多,不至于造成浪费。

「一汁三菜」是定食最基本的形式,其摆盘也是有定式的:汤在近侧的右角,饭在近侧的左角,主菜在远侧的右角,两个副菜分别在远侧的左角及居中。如果有腌菜,则会被摆在饭和汤之间。筷子摆放的位置在近侧的中间。

一个冷知识:「一汁三菜」定食,吃也有一定的顺序。先喝汤是一定的,但之后,有两种顺序:汤、主菜、饭、汤、副菜一、饭、汤、副菜二、饭;或汤、饭、主菜、汤、饭、副菜一、汤、饭、副菜二。