《厚切炸猪排》B0000000461 · 2022年1月13日摄于中国上海杨浦无印良品悠迈广场店

打算戒烟了,而且已经为此准备了四五个月。

对大多数吸烟者来说,戒烟会是一个非常艰难而痛苦的过程。所以,如果决定戒烟,首先要有充分的心理准备,争取一次成功。每一次的戒烟失败,都是对信心和勇气的一次消耗。最后,怕是连自己都会瞧不起自己。

嗯,真是这样。

林语堂戒过一次烟,但失败了。这位老兄没有勇气瞧不起自己,而是很英勇无畏地找出一大堆的理由把那些戒烟成功者给瞧不起了一遍,并写下了散文《我的戒烟》。

说这事,不是小瞧林语堂,而是想说明,戒烟真的不容易。不然,也不至于把林语堂逼到如此强词夺理地胡说八道的地步。

哈哈哈哈。

戒烟,真的想好了?

《唐 · 吉诃德》N0000000024 · 2019年12月2日摄于中国上海杨浦

《往事如「烟」》

冯冀才

从家族史的意义上说,抽烟没有遗传。虽然我父亲抽烟,我也抽过烟,但在烟上我们没有基因关系。我曾经大抽其烟,我儿子却绝不沾烟,儿子坚定地认为不抽烟是一种文明。看来个人的烟史是一段绝对属于自己的人生故事。而且在开始成为烟民时,就像好小说那样,各自还都有一个「非凡」的开头。

记得上小学时,我做肺部的X光透视检查。医生一看我肺部的影像,竟然朝我瞪大双眼,那神气好像发现了奇迹。他对我说:「你的肺简直跟玻璃的一样,太干净太透亮了。记住,孩子,长大可绝对不要吸烟!」

可是,后来步入艰难的社会。我从事仿制古画的单位被「文革」的大锤击碎。我必须为一家塑料印刷的小作坊跑业务,天天像沿街乞讨一样,钻进一家家工厂去寻找活计。而接洽业务,打开局面,与对方沟通,先要敬上一支烟。烟是市井中一把打开对方大门的钥匙。可最初我敬上烟时,却只是看着对方抽,自己不抽。这样反而倒有些尴尬。敬烟成了生硬的「送礼」。于是,我便硬着头皮开始了抽烟的生涯。为了敬烟而吸烟。应该说,我抽烟完全是被迫的。

儿时,那位医生叮嘱我的话,那句金玉良言,我至今未忘。但生活的警句常常被生活本身击碎。因为现实总是至高无上的。甚至还会叫真理甘拜下风。当然,如果说起我对生活严酷性的体验,这还只是九牛一毛呢!

古人以为诗人离不开酒,酒后的放纵会给诗人招来意外的灵感;今人以为作家的写作离不开烟,看看他们写作时脑袋顶上那纷纭缭绕的烟缕,多么像他们头脑中翻滚的思绪啊。但这全是误解!好的诗句都是在清明的头脑中跳跃出来的;而「无烟作家」也一样写出大作品。

他们并不是为了写作才抽烟。他们只是写作时也要抽烟而已。

真正的烟民全都是无时不抽的。

他们闲时抽,忙时抽;舒服时抽,疲乏时抽;苦闷时抽,兴奋时抽;一个人时抽,一群人更抽;喝茶时抽,喝酒时抽;饭前抽几口,饭后抽一支;睡前抽几口,醒来抽一支。右手空着时用右手抽,右手忙着时用左手抽。如果坐着抽,走着抽,躺着也抽,那一准是头一流的烟民。记得我在自己烟史的高峰期,半夜起来还要点上烟,抽半支,再睡。我们误以为烟有消闲、解闷、镇定、提神和助兴的功能,其实不然。对于烟民来说,不过是这无时不伴随着他们的小小的烟卷,参与了他们大大小小一切的人生苦乐罢了。

我至今记得父亲挨整时,总躲在屋角不停地抽烟。那个浓烟包裹着的一动不动的蜷曲的身影,是我见到过的世间最愁苦的形象。烟,到底是消解了还是加重他的忧愁和抑郁?

那么,人们的烟瘾又是从何而来?

烟瘾来自烟的魅力。我看烟的魅力,就是在你把一支雪白和崭新的烟卷从烟盒抽出来,性感地夹在唇间,点上,然后深深地将雾化了的带着刺激性香味的烟丝吸入身体而略感精神一爽的那一刻。即抽第一口烟的那一刻。随后,便是这吸烟动作的不断重复。而烟的魅力在这不断重复的吸烟中消失。

其实,世界上大部分事物的魅力,都在这最初接触的那一刻。

我们总想去再感受一下那一刻,于是就有了瘾。所以说,烟瘾就是不断燃起的「抽上一口」,也就是第一口烟的欲求。这第一口之后再吸下去,就成了一种毫无意义的习惯性的行为。我的一位好友张贤亮深谙此理,所以他每次点上烟,抽上两三口,就把烟按死在烟缸里。有人说,他才是最懂得抽烟的。他抽烟一如赏烟。并说他是「最高品位的烟民」。但也有人说,这第一口所受尼古丁的伤害最大,最具冲击性,所以笑称他是「自残意识最清醒的烟鬼」。

但是,不管怎么样,烟最终留给我们的是发黄的牙和夹烟卷的手指,熏黑的肺,咳嗽和痰喘,还有难以谢绝的烟瘾本身。

父亲抽了一辈子烟。抽得够凶。他年轻时最爱抽英国老牌的「红光」,后来专抽「恒大」。「文革」时发给他的生活费只够吃饭,但他还是要挤出钱来,抽一种军绿色封皮的最廉价的「战斗牌」纸烟。如果偶尔得到一支「墨菊」、「牡丹」,便像中了彩那样,立刻眉开眼笑。这烟一直抽得他晚年患「肺气肿」,肺叶成了筒形,呼吸很费力,才把烟扔掉。

十多年前,我抽得也凶,尤其是写作中。我住在北京人民文学出版社写长篇时,四五个作家挤在一间屋里,连写作带睡觉。我们全抽烟。天天把小屋抽成一片云海。灰白色厚厚的云层静静地浮在屋子中间。烟民之间全是有福同享。一人有烟大家抽,抽完这人抽那人。全抽完了,就趴在地上找烟头。凑几个烟头,剥出烟丝,撕一条稿纸卷上,又是一支烟。可有时晚上躺下来,忽然害怕桌上烟火未熄,犯起了神经质,爬起来查看查看,还不放心。索性把新写的稿纸拿到枕边,怕把自己的心血烧掉。

烟民做到这个份儿,后来戒烟的过程必然十分艰难。单用意志远远不够,还得使出各种办法对付自己。比方,一方面我在面前故意摆一盒烟,用激将法来捶打自己的意志,一方面,在烟瘾上来时,又不得不把一支不装烟丝的空烟斗叼在嘴上。好像在戒奶的孩子的嘴里塞上一个奶嘴,致使来访的朋友们哈哈大笑。

只有在戒烟的时候,才会感受到烟的厉害。

最厉害的事物是一种看不见的习惯。当你与一种有害的习惯诀别之后,又找不到新的事物并成为一种习惯时,最容易出现的便是返回去。从生活习惯到思想习惯全是如此。这一点也是我在小说《三寸金莲》中「放足」那部分着意写的。

如今我已经戒烟十年有余。屋内烟消云散,一片清明,空气里只有观音竹细密的小叶散出的优雅而高逸的气息。至于架上的书,历史的界线更显分明;凡是发黄的书脊,全是我吸烟时代就立在书架上的;此后来者,则一律鲜明夺目,毫无污染。今天,写作时不再吸烟,思维一样灵动如水,活泼而光亮。往往看到电视片中出现一位奋笔写作的作家,一边皱眉深思,一边喷云吐雾,我会哑然失笑。并庆幸自己已然和这种糟糕的样子永久地告别了。

一个边儿磨毛的皮烟盒,一个老式的有机玻璃烟嘴,陈放在我的玻璃柜里。这是我生命的文物。但在它们成为文物之后,所证实的不仅仅是我做过烟民的履历,它还会忽然鲜活地把昨天生活的某一个画面唤醒,就像我上边描述的那种种的细节和种种的滋味。

《午后》C0000000067 · 2016年4月22日摄于中国上海

「多巴胺和内啡肽都是在大脑中起到关键作用的神经递质,可以影响人的情绪和感觉,比如让人感到愉悦。尽管二者有诸多相似之外,但其机制和情境有所不同。多巴胺主要与奖赏、满足和目标导向的快乐有关,而内啡肽主要与疼痛缓解和身体的欣快感相关。」

这段科普文章来自北京协和医院的李玉秀教授,有点专业。可不可以做这样的简单理解,即:通过自我安抚可以获得多巴胺,通过自虐磨练可以获得内啡肽?如果是,那么,是追求多巴胺还是内啡肽,人被分成了两类。

最近在网上读到一篇文章,蛮有意思的,标题是《一个非常残忍的现实问题》。

说明一下:我个人并不完全认同这篇文章的全部,比如其中的阴谋论描述。

全文转载如下:

告诉你一个非常残忍的社会现实:穷人沉迷多巴胺,富人追求内啡肽,就像奶头乐理论就是为了不让婴儿哭闹,不喂他喝奶,只给他一个奶嘴,他立马就安静了。有个可怕的阴谋就是建立在这个理论之上。

1995年全球富豪在一起开了一个会,他们一致认为全球化发展的太快了,使得底层平民不断的向上流动,挤压了富豪们的利益。怎么让穷人穷的安分守己呢?他们就出了一个损招,就是让他们痴迷在消遣和娱乐产品当中,比如游戏电影、电视剧、烟酒。

最可怕的其实不是贫穷本身,而是那些让我们无法察觉的诱惑。无形之中它会残害你的意志,最后你心甘情愿成为一个废人,心安理得的接受穷苦的命运。奶头乐还有更狠的,比如八卦、新闻、综艺,甚至跟自己一毛钱关系都没有的实证、新闻等等。

各种让人上瘾的东西层出不穷,让底层人民在歌舞升平中丧失斗志。这些奶头乐的背后全是多巴胺陷阱。现在搞废一个人的方式特别简单,天天给他放那些眼花缭乱勾人眼球的短视频,软妹子、哥哥喊的你心花怒放。你不断的分泌多巴胺,一时分泌一时爽,一直分泌一直爽,大脑不断的受到刺激于是你就上瘾。当穷人都在沉迷在多巴胺的爽感中。

那富人在干什么呢?在制定计划追求内啡肽,它产生的机制和多巴胺刚好相反。当人体经历痛苦之后,大脑会补偿性的产生内啡肽,就好像在健身房一样练到大汗淋,漓全身酸痛。但是你的脑垂体会分泌内啡肽,会让你觉得很辛苦的同时,同时也觉得很爽,也会让你享受自我提升之后的巨大满足。

哈佛商学院曾经做过一个调查,他发现一个反差极大的现象,越是底层人越喜欢追求多巴胺,打麻将、玩游戏、看肥皂剧,吃各种口味的食物,追求那种很短暂的快乐。而上层人社会却追求内啡态,他们热衷于自律的生活方式,锻炼清淡饮食,给自己制定计划,去学习做一些具有挑战的事情。

而且富豪们创造的奶头乐不会用来毒害他们自己的后代。乔布斯不让自己的孩子用平板,周末就在家看书聊历史,推特的创始人也没有给孩子买平板。放学后就是在补充各种各样的精英课程,游戏设计师的子女根本不允许接触游戏。因为他们知道这些游戏里面机制,就是为了让玩家上瘾而专门制作的。

人在天赋上的差距并不大,但是最终人与人之间的差距比人与狗的差距都大,大多数人都成了温水中的青蛙。你想要从芸芸众生中脱颖而出,靠的是长时间的自我锤炼。股神巴菲特成功的秘诀非常简单,就是数,十年如一日的坚持自己的作息,不断的学习,不停的分析财经信息,从不懈怠,健身一次不会给你带来六块腹肌。

看一本书,不会给你带来认知上的改变,但是坚持看一千本书,一定可以带来思想上的跃迁,坚持去做正确的事情。

人生的终极快乐一定是内啡太给的。

《淘》F0300000553 · 2022年11月12日摄于中国上海金山花开海上生态园

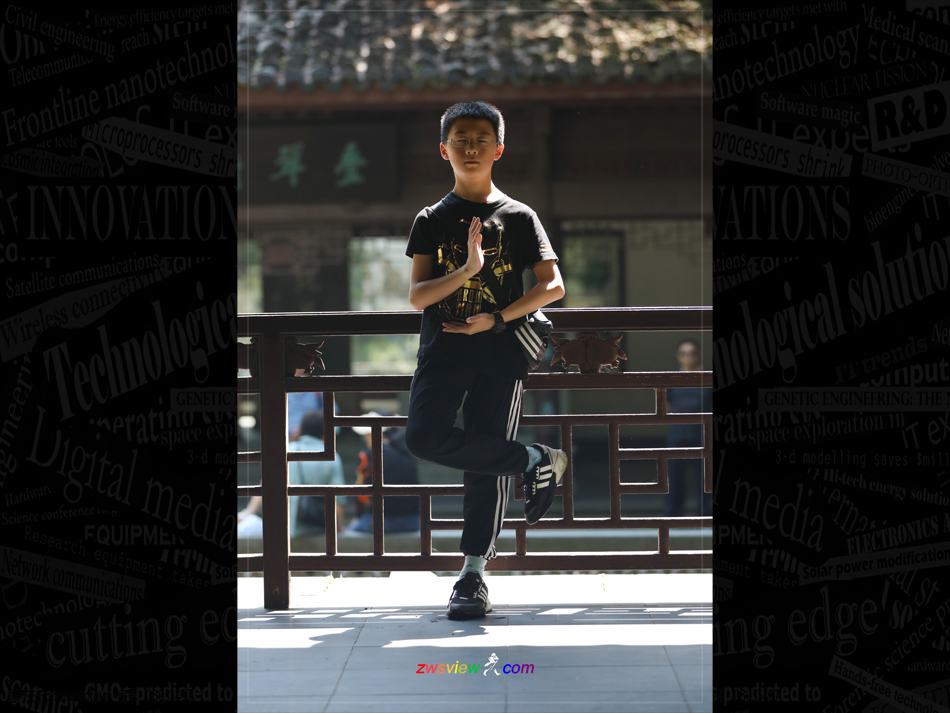

标准池不停顿连游300米,闹同学创造了他自己的一项游泳纪录。这让他非常开心,回家的路上央我,让我录入「起居歪注」。

确实不容易。原先常游的泳池最近因暑假而爆满,这两天我们改去了复旦,50米标准池,水深1.8米。起先闹不敢游,怕溺水。我出主意,让他贴着泳道线游,说万一出现状况,可以第一时间自救。

游了几个单程后,闹闹有了感觉,说他想试试体力,不停顿游一个来回。我鼓励他,说不停顿游,100米就奖励100元。结果,为了让我破产,竟然坚持了三个来回。

嗯,好样的。其实你不央求,我也会记录。你的每一点进步,外婆和外公都是看在眼里的。

加油,争取再得更多的奖金。外公破产也开心的。哈哈哈哈。

《红烧肉》B0000000453 · 2023年7月8日摄于中国上海虹口景宴

《东坡肉》

汪曾祺

浙江杭州、四川眉山,全国到处都有东坡肉。苏东坡爱吃猪肉,见于诗文。

东坡肉其实就是红烧肉,功夫全在火候。

先用猛火攻,大滚几开,即加作料,用微火慢炖,汤汁略起小泡即可。东坡论煮肉法,云须忌水,不得已时可以浓茶烈酒代之。完全不加水是不行的,会焦煳粘锅,但水不能多。要加大量黄酒。扬州炖肉,还要加一点高粱酒。加浓茶,我试过,也吃不出有什么特殊的味道。

传东坡有一首诗:「无竹令人俗,无肉令人瘦,若要不俗与不瘦,除非天天笋烧肉。」未必可靠,但苏东坡有时是会写这种打油体的诗的。冬笋烧肉,是很好吃。我的大姑妈善做这道菜,我每次到姑妈家,她都做。

《烟》C0000000065 · 2019年4月26日摄于中国西藏拉萨布宫七号咖啡馆

《我的戒烟》

林语堂

能将戒烟失败说得如此道貌岸然的,怕也就林语堂了。哈哈哈哈。

凡吸烟的人,大部曾在一时糊涂,发过宏愿,立志戒烟,在相当期内与此烟魔决一雌雄,到了十天半个月之后,才自醒悟过来。我有一次也走入歧途,忽然高兴戒烟起来,经过三星期之久,才受良心责备,悔悟前非。我赌咒着,再不颓唐,再不失检,要老老实实做吸烟的信徒,一直到老耄为止。到那时期,也许会听青年会俭德会三姑六婆的妖言,把它戒绝,因为一人到此时候,总是神经薄弱,身不由主,难代负责。但是意志一日存在,是非一日明白时,决不会再受诱惑。因为经过此次的教训,我已十分明白,无端戒烟断绝我们灵魂的清福,这是一件亏负自己而无益于人的不道德行为。据英国生物化学名家夏尔登(Haldane)教授说,吸烟为人类有史以来最有影响于人类生活的四大发明之一。其余三大发明之中,记得有一件是接猴腺青春不老之新术。此是题外不提。

在那三星期中,我如何的昏迷,如何的懦弱,明知于自己的心身有益的一根小小香烟,就没有胆量取来享用,说来真是一段丑史。此时事过境迁,回想起来,倒莫明何以那次昏迷一发发到三星期。若把此三星期中之心理历程细细叙述起来,真是罄竹难书。自然,第一样,这戒烟的念头,根本就有点糊涂。为什么人生世上要戒烟呢?这问题我现在也答不出。但是,我们人类的行为,总常是没有理由的,有时故意要做做不该做的事,有时处境太闲,无事可做,故意降大任于己身,苦其筋骨,饿其体肤,空乏其身,把自己的天性拂乱一下,预备做大丈夫罢?除去这个理由,我想不出当日何以想出这种下流的念头。这实有点像陶侃之运甓,或是像现代人的健身运动:文人学者无柴可剖,无水可吸,无车可拉,两手在空中无目的的一上一下,为运动而运动,于社会工业之生产,是毫无贡献的。戒烟戒烟,大概就是贤人君子的健灵运动罢。

自然,头三天,喉咙口里,以至气管上部,似有一种怪难堪似痒非痒的感觉。这倒易办。我吃薄荷糖,喝铁观音,含法国顶上的补喉糖片。三天之内,便完全把那种怪痒克服消灭了。这是戒烟历程上之第一期,是纯粹关于生理上的奋斗,一点也不足为奇。凡以为戒烟之功夫只在这点的人,忘记吸烟魂灵上的事业;此一道理不懂,根本就不配谈吸烟。过了三天,我才进了魂灵战斗之第二期。到此时,我始恍然明白,世上吸烟的人,本有两种,一种只是南郭先生之徒,以吸烟跟人凑热闹而已。这些人之戒烟,是没有第二期的。他们戒烟,毫不费力。据说,他们想不吸就不吸,名之为「坚强的意志」。其实这种人何尝吸烟?一人如能戒一癖好,如卖掉一件旧服,则其本非癖好可知。这种人吸烟,确是一种肢体上的工作,如刷牙,洗脸一类,可以刷,可以不刷,内心上没有需要,魂灵上没有意义的。这种人除了洗脸,吃饭,回家抱孩儿以外,心灵上是不会有所要求的,晚上同俭德会女会员的太太们看看《伊索寓言》也就安眠就寝了。辛稼轩之词,王摩诘之诗,贝多芬之乐,王实甫之曲,是与他们无关的。庐山瀑布还不是从上而下的流水而已?试问读稼轩之词,摩诘之诗而不吸烟,可乎?不可乎?

但是在真正懂得吸烟的人,戒烟却有一问题,全非俭德会男女会员所能料到的。于我们这一派真正吸烟之徒,戒烟不到三日,其无意义,与待己之刻薄,就会浮现目前,理智与常识就要问:为什么理由,政治上,社会上,道德上,生理上,或者心理上,一人不可吸烟,而故意要以自己的聪明埋没,违背良心,戕贼天性,使我们不能达到那心旷神怡的境地?谁都知道,作文者必精力美满,意到神飞,胸襟豁达,锋发韵流,方有好文出现,读书亦必能会神会意,胸中了无窒碍,神游其间,方算是读。此种心境,不吸烟岂可办到?在这兴会之时,我们觉得伸手拿一枝烟乃惟一合理的行为;若是把一块牛皮糖塞入口里,反为俗不可耐之勾当。我姑举一两件事为证。

我的朋友B君由北京来沪。我们不见面,已有三年了。在北平时,我们是晨昏时常过从的,夜间尤其是吸烟瞎谈文学、哲学、现代美术以及如何改造人间宇宙的种种问题。现在他来了,我们正在家里炉旁叙旧。所谈的无非是在平旧友的近况及世态的炎凉。每到妙处,我总是心里想伸一只手去取一枝香烟,但是表面上却只有立起而又坐下,或者换换坐势。B君却自自然然的一口一口的吞云吐雾,似有不胜其乐之慨。我已告诉他,我戒烟了,所以也不好意思当场破戒。话虽如此,心坎里只觉得不快,嗒然若有所失,我的神志是非常清楚的。每回B君高谈阔论之下,我都能答一个「是」字,而实际上却恨不能同他一样的兴奋倾心而谈。这样畸形的谈了一两小时,我始终不肯破戒,我的朋友就告别了。论「坚强的意志」与「毅力」我是凯旋胜利者,但是心坎里却只觉得怏怏不乐。过了几天,B君途中来信,说我近来不同了,没有以前的兴奋、爽快,谈吐也大不如前了,他说或者是上海的空气太恶浊所致。到现在,我还是怨悔那夜不曾吸烟。

又有一夜,我们在开会,这会按例每星期一次。到时聚餐之后,有人读论文,作为讨论,通常总是一种吸烟大会。这回轮着C君读论文。题目叫做《宗教与革命》,文中不少诙谐语。在这种扯谈之时,室内的烟气一层一层的浓厚起来,正是暗香浮动奇思涌发之时。诗人H君坐在中间,斜躺椅上,正在学放烟圈,一圈一圈的往上放出,大概诗意也跟着一层一层上升,其态度之自若,若有不足为外人道者。只有我一人不吸烟,觉得如独居化外,被放三危。这时戒烟越看越无意义了。我恍然觉悟,我太昏迷了。我追想搜索当初何以立志戒烟的理由,总搜寻不出一条理由来。

此后,我的良心便时起不安。因为我想,思想之贵在乎兴会之神感,但不吸烟之魂灵将何以兴感起来?有一下午,我去访一位洋女士。女士坐在桌旁,一手吸烟,一手靠在膝上,身微向外,颇有神致。我觉得醒悟之时到了。她拿烟盒请我。我慢慢的,镇静的,从烟盒中取出一枝来,知道从此一举,我又得道了。

我回来,即刻叫茶房去买一包白锡包。在我书桌的右端有一焦迹,是我放烟的地方。因为吸烟很少停止,所以我在旁刻一铭曰「惜陰池」。我本来打算大约要七八年,才能将这二英寸厚的桌面烧透。而在立志戒烟之时,惋惜这「惜陰池」深只有半生丁米突而已。所以这回重复安放香烟时,心上非常快活。因为虽然尚有远大的前途,却可以日日进行不懈。后来因搬屋,书房小,书桌只好卖出,「惜陰池」遂不见。此为余生平第一恨事。

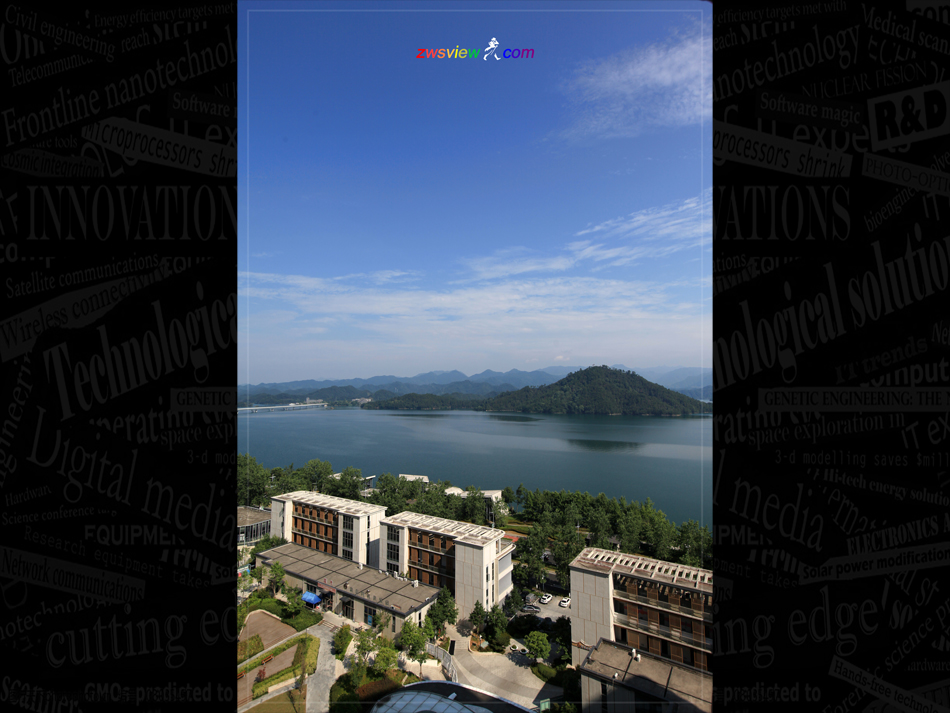

《湖光山色》A0102040004 · 2023年7月15日摄于中国浙江淳安千岛湖

《放下》

林清玄

搭朋友的便车,去看另一个朋友,车子先走敦化南路,转南京东路,再转中山北路。

我正注视窗外流过的人、车、树木,开车的朋友突然指着窗外的大楼说:「你看这些人多么有钱,有很多大楼是属于同一个财团,甚至是同一个人的。」言下颇有羡慕之意。

「那有什么好呢?背了愈多的财富,放下就更难呀!」我说。

我们看到这个社会上拥有百亿资产,七十岁以上的人,还有很多人每天烦恼去何处开工厂;清晨就要赶去早餐会报;中午要看股票行情;连在路边散个步、吃一碗蚜仔面线也不可得呀!

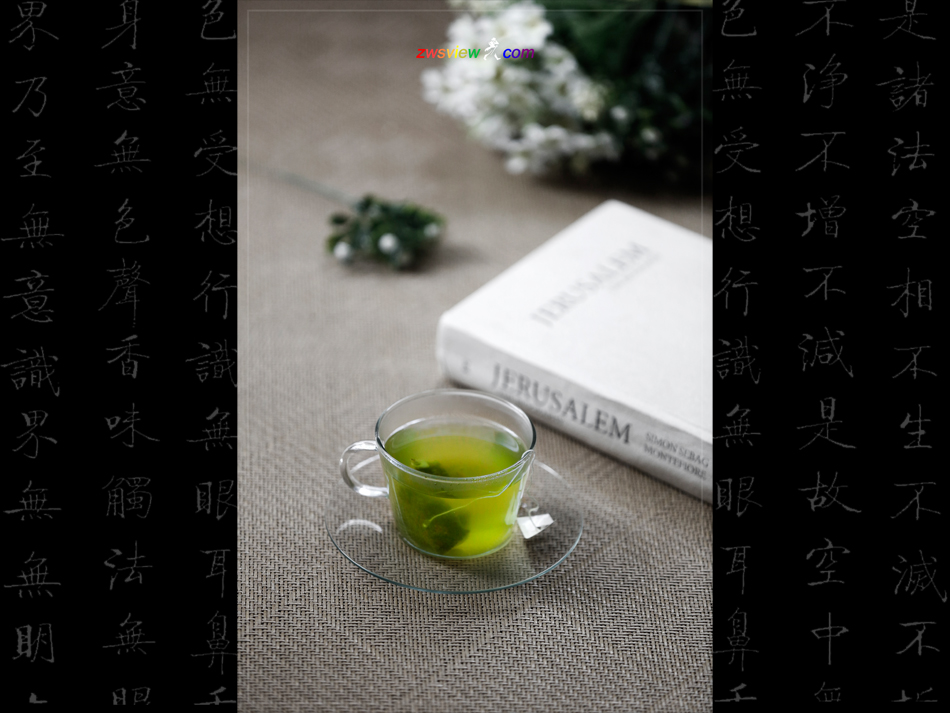

「像我们没有财富的背累,又没有权势要争夺,也不必拼命去博取名望,想和朋友喝茶就可以出发才是最幸福的。」我一说,朋友露出了笑容。

我告诉朋友,我在年纪尚小的时候,常在田间帮忙农作,要扛着稻谷或挑着香蕉在田埂行走,大人的教导里,最重要的一项是放下和提起同等重要,扛起时没有顺势而为,就会「煞到中气」,放下时没有顺势而为就会「闪到腰子」,都是非常严重的。

你看!冬日难得的晴天,放下对财富、权势、名声的营谋,去喝今年难得的冬茶,真是感到幸福。

或者,有百亿资产者也有我们不知的幸福,我们用不着知道,只要我们深知放下的幸福也就好了。

《芹川古村》F0300000552 · 2023年7月15日摄于中国浙江杭州淳安浪川

在嘉定买了玉米和葡萄,回程,就听到坐在副驾驶上的闹同学时不时发出的痴笑。问,笑什么。答,在看《镜界》的「起居歪注」。

这个分类,是《镜界》特意设立的,专门用来记录这小子成长中的某个场景或某个瞬间,当然,主要是「恶行」和糗事,想等他成年后,通过这些文字,能够大概勾勒出小时候的自己是怎样的一副嘴脸。

不知不觉的,「起居歪注」已经积攒了超过二百篇,差不多四五万字。为避免被事后追究,打这小子明事理、知荣辱后,所有内容都是经当事人事先或事后同意才被正式收录。

其实,记录什么、忽略什么,外公都是有选择的。目的用老顽童汪曾祺的话说,就是想告诉闹同学:「生活是很好玩的」。

《河虾双拼》B0000000458 · 2023年6月30日摄于中国上海黄浦老饭店

通常认为,继唐朝之后,饮食在宋朝迎来了一个繁荣。不仅南北「菜系」初步形成,并且还实现了「一日三餐」。而实际上,用今天的眼光回看,饮食真正的繁荣要晚得多,差不多始于明清,包括一日三餐。这个在前几天的《餐海拾趣 一日三餐》中说过。

《宋朝人的吃喝》

汪曾祺

唐宋人似乎不怎么讲究大吃大喝。杜甫的《丽人行》里列叙了一些珍馐,但多系夸张想象之辞。五代顾闳中所绘《韩熙载夜宴图》主人客人面前案上所列的食物不过八品,四个高足的浅碗,四个小碟子。有一碗是白色的圆球形的东西,有点像外面滚了米粒的蓑衣丸子。有一碗颜色是鲜红的,很惹眼,用放大镜细看,不过是几个带蒂的柿子!其余的看不清是什么。苏东坡是个有名的馋人,但他爱吃的好像只是猪肉。他称赞「黄州好猪肉」,但还是「富者不解吃,贫者不解煮」。他爱吃猪头,也不过是煮得稀烂,最后浇一勺杏酪。杏酪想必是酸里咕叽的,可以解腻。有人「忽出新意」以山羊肉为玉糁羹,他觉得好吃得不得了。这是一种什么东西?大概只是山羊肉加碎米煮成的糊糊罢了。当然,想象起来也不难吃。

宋朝人的吃喝好像比较简单而清淡。连有皇帝参加的御宴也并不丰盛。御宴有定制,每一盏酒都要有歌舞杂技,似乎这是主要的,吃喝在其次。幽兰居士《东京梦华录》载《宰执亲王宗室百官入内上寿》,使臣诸卿只是「每分列环饼、油饼、枣塔为看盘,次列果子。惟大辽加之猪羊鸡鹅兔连骨熟肉为看盘,皆以小绳束之。又生葱韭蒜醋各一碟。三五人共列浆水一桶,立杓数枚」。「看盘」只是摆样子的,不能吃的。「凡御宴至第三盏,方有下酒肉、咸豉、爆肉、双下鸵峰角子。」第四盏下酒是子骨头、索粉、白肉胡饼;第五盏是群仙、天花饼、太平毕罗、干饭、缕肉羹、莲花肉饼;第六盏假圆鱼、密浮酥捺花;第七盏排炊羊、胡饼、炙金肠;第八盏假沙鱼、独下馒头、肚羹;第九盏水饭、簇下饭。如此而已。

宋朝市面上的吃食似乎很便宜。《东京梦华录》云:「吾辈入店,则用一等玻璃浅棱碗,谓之『碧碗』,亦谓之『造羹』,菜蔬精细,谓之『造』,每碗十文。」《会仙楼》条载:「止两人对坐饮酒即银近百两矣。」初看吓人一跳。细看,这是指餐具的价值,宋人餐具多用银。

几乎所有记两宋风俗的书无不记「市食」。钱塘吴自牧《梦粱录 · 分茶酒店》最为详备。宋朝的肴馔好像多是「快餐」,是现成的。中国古代人流行吃羹。「三日入厨下,洗手作羹汤」,不说是洗手炒肉丝。《水浒传》林冲的徒弟说自己「安排得好菜蔬,端整得好汁水」,「汁水」也就是羹。《东京梦华录》云「旧只用匙今皆用筯矣」,可见本都是可喝的汤水。其次是各种爊菜,爊鸡、爊鸭、爊鹅。再次是半干的肉脯和全干的肉。几本书里都提到「影戏」,我觉得这就是四川的灯影牛肉一类的东西。炒菜也有,如炒蟹,但极少。

宋朝人饮酒和后来有些不同的,是总要有些鲜果干果,如柑、梨、蔗、柿,炒栗子、新银杏,以及莴苣、「姜油多」之类的菜蔬和玛瑙饧、泽州饧之类的糖稀。《水浒传》所谓「铺下果子按酒」,即指此类东西。

宋朝的面食品类甚多。我们现在叫做主食,宋人却叫「从食。面食主要是饼。《水浒》动辄说「回些面来打饼」。饼有门油、菊花、宽焦、侧厚、油锅、新样满麻,《东京梦华录》载武成王庙海州张家、皇建院前郑家最盛,每家有五十余炉。五十几个炉子一起烙饼,真是好家伙!

遍检《东京梦华录》、《都城纪胜》、《西湖老人繁胜录》、《梦粱录》、《武林旧事》,都没有发现宋朝人吃海参、鱼翅、燕窝的记载。吃这种滋补性的高蛋白的海味,大概从明朝才开始。这大概和明朝人的纵欲有关系,记得鲁迅好像曾经说过。

宋朝人好像实行的是「分食制」。《东京梦华录》云「用一等玻璃浅棱碗,每碗十文」,可证。《韩熙载夜宴图》上画的也是各人一份,不像后来大家合坐一桌,大盘大碗,筷子勺子一起来。这一点是颇合卫生的,因不易传染肝炎。

《包子》B0000000457 · 2023年6月23日摄于中国江苏泰州富力万达嘉华酒店

饼,现在大体指扁平状的麺食:煎饼、烙饼、烧饼、油饼,甚至很多泊来品,像披萨,也常被唤作披萨饼。但在唐代,饼的概念要广得多,但凡麺食,除了麺糊糊,剩下的就都叫饼。

饼,隋唐大学者颜师古注字其为「并也。溲麺使合并之。」溲麺,即用水和麺。

唐代的饼种类繁多,林林总总不下几十种,归置归置,主要有以下几类:

胡饼,来自西域的泊来品,有馅的、没馅的,炉烤的麺食,比如馕。如果那时有披萨,也会被归为胡饼。

蒸饼,蒸熟的麺食,像馒头、包子、糕饼之类,都是蒸饼。

汤饼,麺条、麺片、馄饨之类,连汤带水的,都叫汤饼。

那么,《水浒传》中武大郎卖的「炊饼」又是什么?是蒸饼,也就是馒头或包子。宋仁宗赵祯登基后,为避名讳,蒸饼改称炊饼。

《干炸臭豆腐》B0000000456 · 2023年7月4日摄于中国上海黄浦老头儿油爆虾

蛮喜欢油炸臭豆腐和清蒸臭豆腐的,还有就是皮蛋,如果算是「臭食」的话。小时候曾吃过臭乳腐,现在不吃了。一是不怎么好搞,二是这东西实在太臭了。一开瓶,能臭一条街。就这些了。

其他的「臭食」,像湖南的臭豆腐,安徽的毛豆腐、臭鳜鱼,浙江的苋菜梗、霉千张、臭冬瓜,广西的螺丝粉,一概掩鼻,唯恐避之不及。

《逐臭》

汪曾祺

「臭豆腐、酱豆腐,王致和的臭豆腐!」过去卖臭豆腐、酱豆腐是由小贩担子沿街串巷吆喝着卖的。王致和据说是有这么个人的。皖南屯溪人,到北京来赶考,不中,穷困落魄,流落在北京,百无聊赖,想起家乡的臭豆腐,遂依法炮制,沿街叫卖,生意很好,干脆放弃功名,以此为生。这个传说恐怕不可靠,一个皖南人跑到北京来赶考,考的是什么功名?无此道理。王致和臭豆腐家喻户晓,世代相传,现在成了什么「集团」,厂房很大,但是商标仍是「王致和」。王致和臭豆腐过去卖得很便宜,是北京最便宜的一种贫民食品,都是用筷子夹了卖,现在改用方瓶码装,卖得很贵,成了奢侈品。有一个侨居美国的老人,晚年不断地想北京的臭豆腐,再来一碗热汤面,此生足矣。这个愿望本不难达到,但是臭豆腐很臭,上飞机前检查,绝对通不过,老华人恐怕将带着他的怀乡病,抱恨以终。

臭豆腐闻起来臭,吃起来香。有一位女同志,南京人。爱人到南京出差,问她要带什么东西。「臭豆腐」。她爱人买了一些,带到火车上。一车厢都大叫:「这是什么味道?什么味道!」我们在长沙,想尝尝毛泽东在火宫殿吃过的臭豆腐,循味跟踪,臭味渐浓,「快了,快到了,闻到臭味了嘛!」到了眼前,是一个公共厕所!

其实油炸臭豆腐干不只长沙有。我在武汉、上海、南京,都吃过。昆明的是烤臭豆腐,把臭油豆干放在下置炭火的铁箅子上烤。南京夫子庙卖油炸臭豆腐干用竹签子串起来,十个一串,像北京的冰糖葫芦似的,穿了薄纱的旗袍或连衣裙的女郎,描眉画眼,一人手里拿了两三串臭豆腐,边走边吃,也是一种景观,他处所无。

吃臭,不只中国有,外国也有,我曾在美国吃过北欧的臭启司。招待我们的诗人保罗 · 安格尔,以为我吃不来这种东西。我连王致和臭豆腐都能整块整块地吃,还在乎什么臭启司!待老夫吃一个样儿叫你们见识见识!

不臭不好吃,越臭越好吃,口之于味并不都是「有同嗜焉」。

《香酥蚕豆煲》B0000000455 · 2023年7月8日摄于中国上海虹口景宴

「油酥豆板」、「兰花豆」,听汪老侃美食,常常会被勾出馋虫来。

前几天在「景宴」点了一道菜:「香酥蚕豆煲」酥烂、油润,很好吃。差不多的还有「油浸蚕豆」。有机会不妨尝尝。

《蚕豆》

汪曾祺

北京快有新蚕豆卖了。

我小时候吃蚕豆,就想过这个问题,为什么叫蚕豆?到了很大岁数,才明白过来,因为这是养蚕的时候吃的豆。我家乡附近没有养蚕的,所以联想不起来。四川叫胡豆,我觉得没有道理。中国把从外国来的东西冠以胡、番、洋,如番茄、洋葱。但是蚕豆似乎是中国本土上早就有的,何以也加一「胡」字?四川人也有写作「葫豆」的,也没有道理。葫是大蒜。这种豆和大蒜有什么关系?也许是因为这种豆结荚的时候也正是大蒜结球的时候?这似乎也是勉强。小时候读鲁迅的文章,提到罗汉豆,叫我好一阵猜,想象不出是怎样一种豆。后来才知道,嗐,就是蚕豆。鲁迅当然是知道全国大多数地方是叫蚕豆的,偏要这样写,想是因为这样写才有绍兴特点,才亲切。

蚕豆是很好吃的东西,可以当菜,也可以当零食。各种做法,都好吃。

我的家乡,嫩蚕豆连内皮炒。或加一点切碎的咸菜,尤妙。稍老一点,就剥去内皮炒豆瓣。有时在炒红苋菜时加几个绿蚕豆瓣,颜色鲜明,也能提味。有一个女同志曾在我家乡的乡下落户,说房东给她们做饭时在鸡蛋汤里放一点蚕豆瓣,说是非常好吃。这是乡下做法,城里没有这么做的。蚕豆老了,就连皮煮熟,加点盐,可以下酒,也可以白嘴吃。有人家将煮熟的大粒蚕豆用线穿成一挂佛珠,给孩子挂在脖子上,一颗一颗地剥了吃,孩子没有不高兴的。

江南人吃蚕豆与我们乡下大体相似。上海一带的人把较老的蚕豆剥去内皮,香油炒成蚕豆泥,好吃。用以佐粥,尤佳。

四川、云南吃蚕豆和苏南、苏北人亦相似。云南季节似比江南略早。前年我随作家访问团到昆明,住翠湖宾馆。吃饭时让大家点菜。我点了一个炒豌豆米,一个炒青蚕豆,作家下箸后都说:「汪老真会点菜!」其时北方尚未见青蚕豆,故觉得新鲜。

北京人是不大懂吃新鲜蚕豆的。北京人爱吃扁豆、豇豆,而对蚕豆不赏识。因为北京人很少种蚕豆,蚕豆不能对北京人有鲁迅所说的「蛊惑」。北京的蚕豆是从南方运来的,卖蚕豆的也多是南方人。南豆北调,已失新鲜,但毕竟是蚕豆。

蚕豆到「落而为箕」,晒干后即为老蚕豆。老蚕豆仍可做菜。老蚕豆浸水生芽,江南人谓之为「发芽豆」,加盐及香料煮熟,是下酒菜。我的家乡叫「烂蚕豆」。北京人加一个字,叫做「烂和蚕豆」。我在民间文艺研究会工作的时候,在演乐胡同上班,每天下班都见一个老人卖烂和蚕豆。这老人至少有七十大几了,头发和两腮的短髭都已经是雪白的了。他挎着一个腰圆的木盆,慢慢地从胡同这头到那头,哑声吆喝着:烂和蚕豆。后来老人不知得了什么病,头抬不起来,但还是折倒了颈子,埋着头,卖烂和蚕豆,只是不再吆喝了。又过些日子,老人不见了,我想是死了。不知道为什么,我每次吃烂和蚕豆,总会想起这位老人。我想的是什么呢?

人的生活啊。

老蚕豆可炒食。一种是水泡后炒的,叫「酥蚕豆」。我的家乡叫「沙蚕豆」。一种是以干蚕豆入锅炒的,极硬,北京叫「铁蚕豆」。非极好牙口,是吃不了铁蚕豆的。北京有句歇后语:老太太吃铁蚕豆:闷了。我想没有哪个老太太会吃铁蚕豆,一颗铁蚕豆闷软和了,得多长时间!我的老师沈从文先生在中老胡同住的时候,每天有一个骑着自行车卖铁蚕豆的从他的后墙窗外经过,吆喝「铁蚕豆」。这人是个中年汉子,是个出色的男高音,他的声音不但高、亮、打远,而且尾音带颤。其时沈先生正因为遭受迫害而精神紧张,我觉得这卖铁蚕豆的声音也会给他一种压力,因此我忘不了铁蚕豆。

蚕豆作零食,有:入水稍泡,油炸。北京叫「开花豆」。我的家乡叫「兰花豆」,因为炸之前在豆嘴上剁一刀,炸后豆瓣四裂,向外翻开,形似兰花。

上海老城隍庙奶油五香豆。

苏州有油酥豆板,乃以绿蚕豆瓣入油炸成。我记得从前的油酥豆板是撒盐的,后来吃的却是裹了糖的,没有加盐的好吃。

四川北碚的怪味胡豆味道真怪,酥、脆、咸、甜、麻、辣。

蚕豆可作调料。作川味菜离不开郫县豆瓣。我家里郫县豆瓣是周年不缺的。

北京就快有青蚕豆卖了,谷雨已经过了。