《仙山蓬莱》A0120010002 · 2018年6月20日摄于中国山东蓬莱

十几年前,见朋友发了一组「八仙过海」景点照片。我私信过去,问为什么近在咫尺不去蓬莱阁。他说照片就是蓬莱阁。

应该是被人忽悠,或被不着调的亲戚、「朋友」带跑偏了。

我出门很少会根据他人的「攻略」按图索骥,逐一打卡。但会参考,会做功课。

出行前,要了解的内容很多:景点、交通、住宿、风俗、风物、美食,不光这些,还应该包括当地的治安状况,有些什么「坑」。

倘若出国,要了解的内容则更多。除了上述内容,一定要事先了解一下所到或所经之处的宗教、风俗和禁忌,可以避免可能的大麻烦。

再就是各国的出入境政策,尤其是携带物品的规定。

绝大多数国家或地区对药品、烟草、酒类、肉及其制品、奶及奶制品、保护动物及其制品、水果、植物、种籽的入境管控非常严格,涉及边境、海关、检疫等很多部门。不要试图冒险闯关,轻则没收、罚款,重则可能被禁止入境甚至有牢狱之灾。

有关各国的入境规定,很有必要亲自上各国驻华使馆官网或诸如此类的官方网站查询。不要凭想像和道听途说。很多人并不靠谱,脱口而来。要记得,担责的是你而不是你身边那些不着调的「朋友」或邻居。

好吧,顺便说一下,很多国家的入境政策你或许根本想不到,比如肯尼亚,因为禁塑政策,对塑料制品入境有着非常详细而严格的规定。再比如泰国,如果发现你携带电子烟,大概率将面临起诉。

《瓦豪杏汁》B0000000124 · 2019年9月19日摄于奥地利瓦豪河谷

其实,作为全球著名的葡萄酒产地,奥地利瓦豪河谷的多瑙河两岸不仅出产高品质的葡萄,同时也出产高品质的杏。

杏原产于中国,后随「丝绸之路」扩散到欧洲,大约在罗马帝国时期开始出现在瓦豪河谷地区,距今已有两千多年历史。但直到19世纪,这种水果在当地只有少量种植。

19世纪末,瓦豪河谷的葡萄园暴发了大规模的根瘤蚜虫病,对当地的葡萄种植造成了致命冲击。为了尽快恢复经济,作为权宜之计,当地开始扩大杏树的种植,不料最终发展成为了瓦豪河谷地区的第二支柱产业。

目前瓦豪河谷有杏树10万余株,仅获得欧盟颁发的「受原产地保护标志」的杏农多达220户,他们生产出的杏被命名为「瓦豪杏」。

在当地,杏不仅用于酿酒,而且还开发出杏果汁、杏果酱、杏花蜜、杏甜点、杏果醋、杏夹心巧克力等风味食品。

除了食品制造,在杏成熟时节,瓦豪河谷地区会举办各种节庆活动。据说有些活动非常隆重、热烈,甚至要评选当年的「杏王子」和「杏公主」,盛况空前,堪称「杏主题嘉年华」。

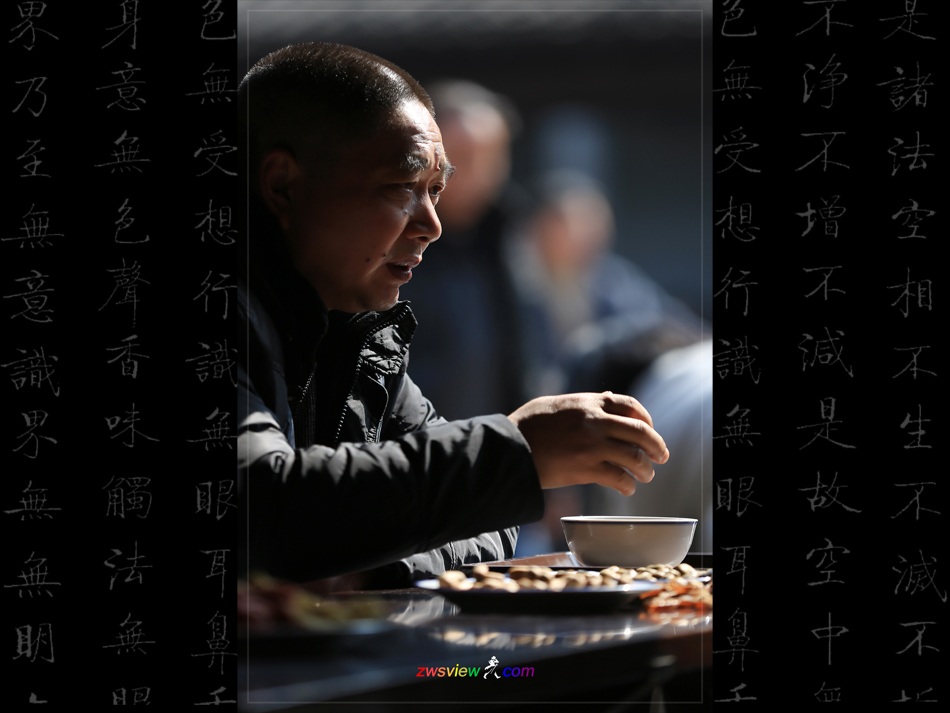

《午餐》B0000000122 · 2019年4月12日摄于突尼斯

经常在网上看到南北方因为豆腐脑该吃甜的还是咸的争论,有时还很激烈,相互诋毁。

其实食物没有「好吃」与「不好吃」之分,就看对不对你的口味。

听说过「珍珠翡翠白玉汤」的故事吗?这个就很典型。你闻着就想吐的东西,对皇帝朱元璋来说是完全不可替代的绝世佳肴,胜过任何的珍馐美馔。所以像豆腐脑该吃甜的还是咸的或诸如此类的讨论完全没有意义。你喜欢吃甜豆腐脑完全没有问题,但你说咸豆腐脑一定不好吃就有问题了。问题不在豆腐脑,在你。

一地的饮食是当地文化相当重要的组成部分。有机会,对于各地传统美食不妨满怀好奇寻来尝尝,这是对当地风土人情最有滋味的体验。

没有机会也就罢了,但有机会,一定不要拒绝。

非洲原住民马赛人烙的玉米饼,十个中国人见了起码有九个半不敢尝试。但我尝了,外婆和闹闹也都尝过。

顺便提一下,任何地方的传统美食不仅值得一试,同时也值得尊重。这不光涉及口味,也涉及品味。

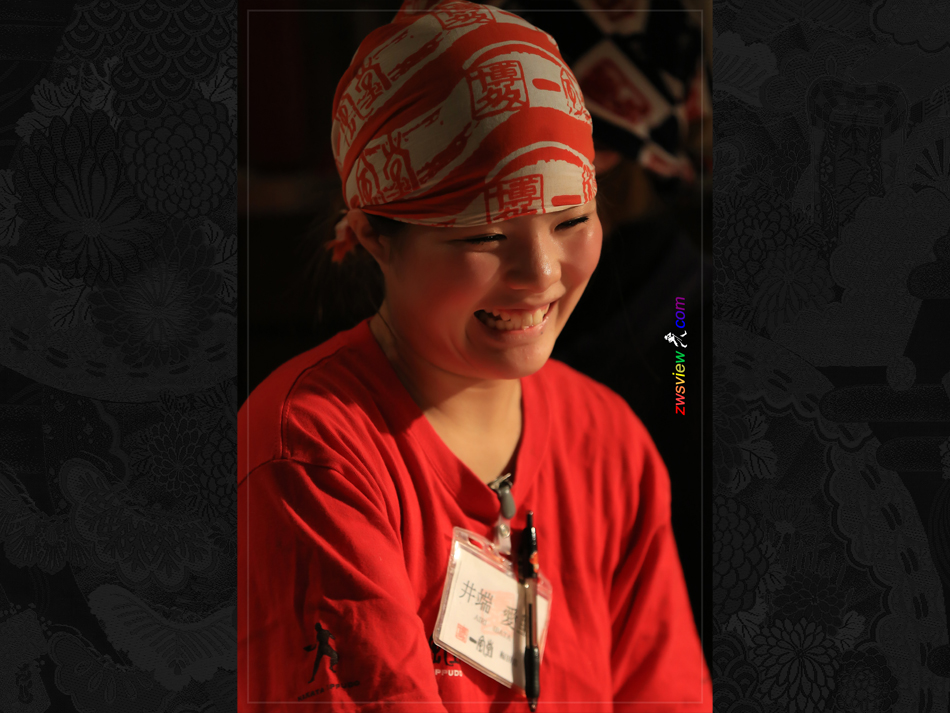

《博多拉面一风堂》F0200000035 · 2013年2月25日摄于日本大阪

一风堂在大阪开了家分店,我们刚巧出差到了大阪,于是跑去尝鲜。

找到座位,点好餐,等面上桌时有些无聊,而她正在店堂里忙活,于是端起相机想拍她。她很害羞,转身躲进厨房。我不急,知道她早晚得回到店堂干活,于是等着。果然,不一会儿,她从厨房出来,一抬头,见我端着相机正守着她,于是就这样了。

有点欺负人了。哈哈。

日本女人给人的印象通常是矜持,内敛,彬彬有礼。但不尽然,有例外,比如大阪大妈。

大阪大妈在日本绝对是一个异乎寻常的存在。她们敢头烫杀马特、身穿豹纹招摇过市;她们敢扯开嗓门在公共场所大声喧哗;她们很有些自来熟,能跟任何人搭讪;她们买东西会砍价;她们爱吃糖果,并且似乎很喜欢跟任何人分享她们口袋里的糖果;她们爱跳广场舞,甚至曾为二十国集团大阪峰会助过兴。

如果哪一天在大阪街头遇见大妈跟你搭讪、套近乎,别吃惊,因为她们是特立独行的「大阪大妈」。

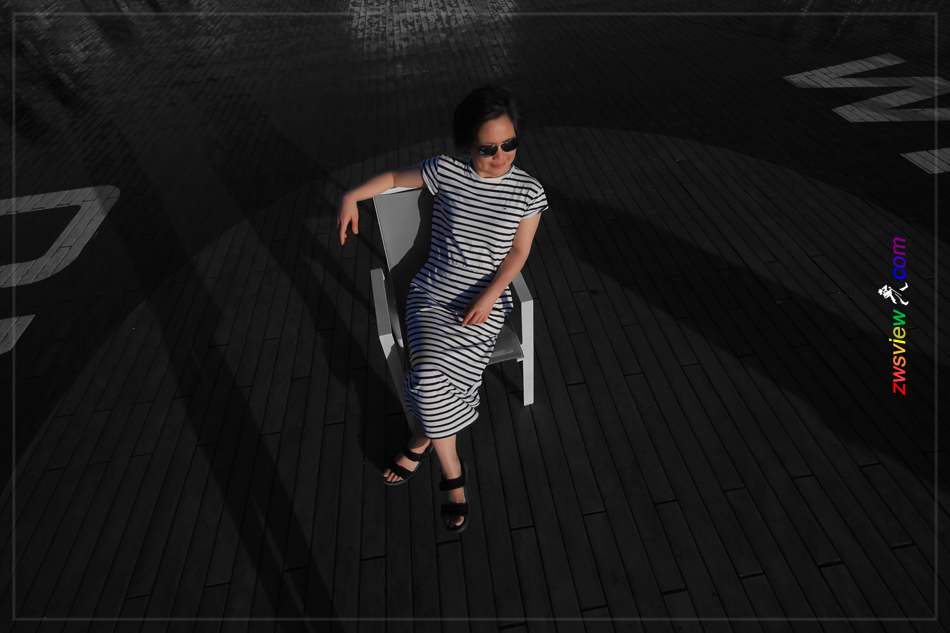

《紫阳古街》F0300000362 · 2014年5月1日摄于中国浙江临海

外婆背着的是我的摄影包。她不是在装酷,而是在给我减负。那次,我的腰病犯了。拍完照想重新站起来,需要外婆接过我手里的相机,还得扶我一把才成。就这么严重。

有一年去德国,在新天鹅堡门口腰病突然复发,直不起腰。那次一起出行的外婆的一个上海三甲医院的医生朋友也同时犯病,只得临时拄拐。她说,已经约了一个名医,一回国就去找他治,三个月左右,一两万块钱,基本能正常下地走路。

外婆听了,私底下跟我商量,要不让朋友引见一下,一起治治看。我笑了笑,说,前几年就有朋友推荐我去找浦东的什么神医,靠一个秤砣敲敲打打治腰病,据说非常管用。这些郎中,先不说钱,不被治成半身不遂已经老好了。

真不能信。

我说我的腰病很复杂,既有腰间盘突出,又是腰椎管狭窄,捎带着还有骨刺增生,靠郎中这儿推推那儿捏捏能治好,鬼才信。

民间神医大都一个德性:身边一大帮子「有头有脸」的托儿,墙上一大堆来路不明的名人合影和「悬壶济世」、「妙手回春」锦旗,神乎其神的坊间传说,云里雾里的说道,匪夷所思的疗法,再就是「治得了病,治不了命」的看家绝招,活脱脱华陀再世、扁鹊重新。

好吧,冷静下来,仔细想想:「神医」治的,百分百都是正规医院治不了的「疑难杂症」。如果真能治好,还不个顶个弄个世界医学顶级大奖?

三个月后,外婆的医生朋友传来消息,那郎中还真名不虚传,说经过治疗,她可以下地了,问要不要介绍我去。我说我回国一个月后就恢复了,没治疗,就坚持躺地板。

如果你留意就会发现:「神医」治腰病,看似八仙过海,各显神通,但有一样万变不离其宗:多躺少动。

妈的,这用得着你说。