《红顶教堂》A2300000013 · 2025年8月14日摄于毛里求斯

红顶教堂,毛里求斯最著名的地标性建筑。这幢建筑最初由法国神父为传播基督教于1814年修建,原为木质结构,半个世纪后改建时采用大量的砖石材料,包括覆盖屋顶的红色瓷砖。「红顶教堂」一名也因此而得。

红顶教堂结合了欧洲哥特式建筑及印度、中东传统建筑元素,形成了其独特的风格。红顶、白墙、蓝天、绿茵、碧海、金沙,构成了强烈的视觉效果,是拍摄婚纱甚至是举办婚礼的理想之地。

但,事实上,红顶教堂所在的地方是毛里求斯最北端一个名叫「厄运角」或「悲伤角」的小镇。之所以有这个名字,是因为1810年,当时的殖民者法国人被在这里登陆的英国人击败,被迫交出了毛里求斯的统治权。法国人撤离了毛里求斯,但给这里留下了一个黯然神伤的名字。

《塞舌尔风光》A5000000002 · 2025年8月12日摄于塞舌尔马埃岛

塞舌尔,全称塞舌尔共和国,位于非洲大陆东部的印度洋上,由大大小小115座岛屿组成,陆地面积456平方公里,领海面积40万平方公里,人口约12万,主要为班图人、欧洲人和非洲人混血的克里奥尔人、印巴人后裔、华裔和英法后裔等,语言主要为克里奥尔语、英语和法语,90%信奉天主教,4%信奉伊斯兰教,其余信奉新教、印度教或其他宗教。

塞舌尔属热带海洋气候,全年分热季和凉季,其中十二月至次年三月为热季,平均气温30摄氏度;四月至十一月为凉季,平均气温24摄氏度。

塞舌尔非常富裕,其人均国内生产总值超过很多欧洲国家,位列全非洲之首。

塞舌尔风光旖旎,全境半数地区为自然保护区,享有「旅游者天堂」的美誉。旅游业是塞舌尔最重要的经济支柱,贡献了全部国内生产总值的72%。游客来源主要集中在德国、法国、俄罗斯、阿联酋、意大利、英国和南非等国,来自中国的游客相对较少。不过,情况正在发生改变。今年,中塞两国进行了一系列的磋商,期待在开通直航的情况下,争取今年来自中国的游客能达到5千人。

《烤青花》B0000000839 · 2024年6月13日摄于中国上海徐汇惠容久串烧酒场

《秋风起品小鲜》

沈嘉禄

古人概念中的小鲜大约特指江河湖沼中的小鱼,刀鱼、鲫鱼、青条、白浪、鳑鲏鱼、麦穗鱼、串条鱼以及名字美艳的桃花鱼,都是江南常见的小鲜。富春江有一种小鱼名曰子陵鱼,因为严子陵垂钓于此并常有所收获而得名。其实严先生钓鱼与姜太公钓鱼如出一辙,功架摆足,鱼之得失漠然一视,但中国人喜欢给贤人高士锦上添花,传为美谈。在泛舟千岛湖的场景中,子陵鱼也成了一个余兴节目。

十多年前在建德领教过,也许是子陵鱼太过微小,保鲜不易,厨家用鱼干加辣椒、青蒜急火爆炒,自有一种老乡亲的调性。子陵鱼干晶莹剔透,肉质细腻柔韧,咀金嚼银之际,恍然汉魏遗风。

这就要说到太湖了,「三白」中的银鱼,是小鲜中的精锐。如今白鱼白虾常见,新鲜银鱼难得。超市里善价而沽的冻品,但无论炒鸡蛋还是煮莼菜汤,一律味同嚼蜡。前不久在凯德晶萃的一家餐厅吃到银鱼干蒸腊肠,真有「冤家不碰头,碰头就牵手」的喜剧效果。寸把长的银鱼干受了广式腊味的滋润,实现质的飞跃,也害得我当即在手机上下单了一罐。银鱼干江西、福建、广东都有,唯太湖所出最贵,我当然选太湖的。

唐大历年间杜甫寓居夔州时写过一组咏物诗,其中有一首《白小》:「白小群分命,天然二寸鱼。细微沾水族,风俗当园蔬。入肆银花乱,倾箱雪片虚。生成犹拾卵,尽其义何如。」这个「白小」应是鄱阳湖银鱼,入肆而倾箱,当令盛极矣。

银鱼又称为冰鱼、玻璃鱼、脍残鱼等。脍残鱼也有故事:当年吴王阖闾坐船游太湖,享用中国最早的船菜,一大盘鱼鲙吃不完,随手抛入碧涛中,「其残馀于水,化为此鱼,故名。」

还有一种面杖鱼,是银鱼中的大个子,现在也少见了。上世纪90年代初我参加《上海文学》笔会,一帮人涌到苏州,陆文夫老师做东招待,宴会上有一道面杖鱼,上浆油炸类似天妇罗,北方作家笑称:江南无所有,请吃小猫鱼。我只得跟他们科普一下,听不听得懂就随他们了。

还有塘鳢鱼,苏州人又称「塘鲋鱼」,或「鲈鳢」,「三月三,鲈鳢上岸滩」,油菜花开它才来,时称「菜花塘鳢鱼」。这厮头大眼小,脑壳坚硬,通体微呈紫黑,鳞片小而有黄黑斑,模样相当凶猛,太湖渔民叫它「老虎鲨」也是有道理的。杭州人称作「土步鱼」,袁枚在《随园食单》里提到这厮:「杭州以土步鱼为上品。而金陵人贱之,目为虎头蛇,可发一笑。肉最松嫩。煎之、蒸之俱可。加腌荠作汤、作羹,尤鲜。」上海人是塘鳢鱼的知音,红烧塘鳢鱼、咸菜烧塘鳢鱼、塘鳢鱼炖蛋都是巧妇的拿手菜。但苏州毕竟是一等一的温柔乡、富贵地,那里的厨师治小鲜技高一着,我在吴江宾馆品尝过糟熘塘片,一条鱼捭两片肉,上浆滑油,再加少许荠菜末和太仓糟油。舌尖一接触嫩滑鲜美的鱼肉,不由得微微颤动起来,滑入喉咙时又未免惊心动魄。

因为塘鳢鱼鲜嫩无比,得之不易,价格逐年上涨,现在已卖到一百多元一斤了,那么就吃吃与塘鳢鱼外貌相似的昂刺鱼吧,咸菜烧,味殊不恶。

鱼虽小,却也有架子,不到时令不登场。秋风乍起,刀鱼、银鱼、塘鳢鱼和昂刺鱼都去了远方。那么现在有什么小鲜呢?苏州人花头经真透:「秋天享福吃鲃鱼。」鲃鱼也产自太湖流域,像河豚那样胖墩墩、身上有黑色条纹,萌态十足。虽然鲃鱼在遭到强敌威胁时也会发脾气,气胀如鼓,但没有毒的,不惹是生非,可放心食用。

说起鲃鱼,大家就会想起于右任于大爷。没错,于大爷在苏州木渎古镇石家饭店吃鲃肺汤的故事太有名了。《唐鲁孙谈吃》里有一篇《调羹犹忆鲃肺汤》,唐老绘声绘色:「有一天于右老去苏州游玩,兴尽而归,道经木渎,在一家叫『石家饭店』的小馆子打尖。大师傅姓石,人家都叫他『石和尚』,自东自伙(老板兼员工)。听说来客中有位银髯拂胸的是陕西三原于右任大老,他小时候就听说西北简朴荒寒,可是独独陕西三原特别讲究饮馔,虽然不是雕蚶镂蛤,也没有鹿尾驼蹄,可是对于菜的刀功、配料、火候、程序无不精到,于右老又是辛亥元勋,自然特别招呼巴结。等大家酒足饭饱,奉上苏州特产鲃肺汤一碗。」

接下来的剧情就是大爷捋须执笔,赋诗一首。这首名为《邓尉看桂归次木渎,饮于石家饭店》的七绝流传甚广:「老桂开花天下香,看花走遍太湖旁,归舟木渎犹堪记,多谢石家鲃肺汤。」

老子说:治大国,若烹小鲜。有位老前辈在文章里说:烹制小鱼只需将调料下准,入锅后不必多动,火候一到自然好。若是锅铲乱动,必定皮破肉烂,不成样子。他认为治理国家也要无为而治,切忌横加干涉。我深以为然。小鲜鲃鱼,烹制时也要谨小慎微,步步从容。

去年仲秋在苏州吴江宾馆吃到了姑苏名馔「炒蟹鲃」。厨师用鲃鱼的净肉、整肝与蟹粉、蟹黄一起炒,再取三四枚牛油果切薄片围边以增清鲜。一大盘小鲜色彩缤纷地上桌,腰盘两头还配了一丛姜丝、一丛葱丝以及十几只芝麻饼。这种芝麻饼在苏州有专属的名称:「锦馕」。楕圆形,薄薄酥皮吹弹欲破,一头剪开口子,可将炒蟹鲃填入饼里吃,别有风味。

炒蟹鲃的审美要求是:鲃鱼要嫩,鲃肝要肥,蟹油要亮,蟹黄要红,蟹膏要像水晶一样透亮。蟹黄蟹肉的鲜香甘甜与鲃肉鲃肝的嫩肥丰腴交织在一起,丝丝缕缕地体现着苏州味的精致与腴美。上海的菜场看不到鲃鱼,苏州人的吃福一直叫上海人羡慕嫉妒恨。

在吴中方言中,鲃与斑读音相近,故而炒蟹鲃也叫「炒蟹斑」。如果纯用鲃肝与秃黄油一起炒,就叫「炒双秃」。这种菜不敢吃第二次,有愧苍天。

东海开捕那天,我因恭赴朋友的画展开幕式,错过了甬府翁总在宁波举办的开渔海鲜大餐;后又因清除蛀牙,错过了吴江东太湖大酒店的蟹宴,但我自有尝鲜妙法。既然百川归海,那么梅童鱼和小黄鱼也属小鲜。梅童鱼现在是吃不起了,酒席上若有一盘清蒸梅童鱼,蝴蝶也会尖叫。我取小黄鱼十尾,治净后以虾油卤和黑胡椒粉腌渍半小时,捞起沥干吹风,油煎至两面金黄,挤青柠檬汁,配冰啤酒,风味完胜日料中的香煎多春鱼。

《御好烧》B0000000836 · 2025年7月28日摄于中国上海长宁花月

大多数的国人管「御好烧」叫「大阪烧」,这是不对的。在日本,御好烧有两个主要流派:广岛风味和大阪风味。

很久以来一直以为,广岛风味的御好烧在制作时是加有麺条的,而大阪风味的则只有麺糊,这是二者的区别所在。但最近知道,二者最重要的区别不在于有没有麺条,而在于制作的方式。大阪风味的御好烧是将配菜和麺糊混合上铁板煎,而广岛风味的则是将麺糊、麺条、配菜依次码在铁板上煎。

御好烧的配菜非常丰富:卷心菜丝、培根、鸡蛋、虾仁、鱿鱼粒等等,可以随意搭配。据说这正是「御好」二字的含义所在。

日本有很多御好烧店家提供麺糊及配菜让客人自己动手制作。很多年前,有一回出差广岛,当地的朋友招待御好烧,找的就是这样的小店。只是在那之前,御好烧闻所未闻,根本不知道怎么回事。依朋友的样画葫芦,结果弄得一塌糊涂,不得不请店员过来收拾残局,狼狈至极。

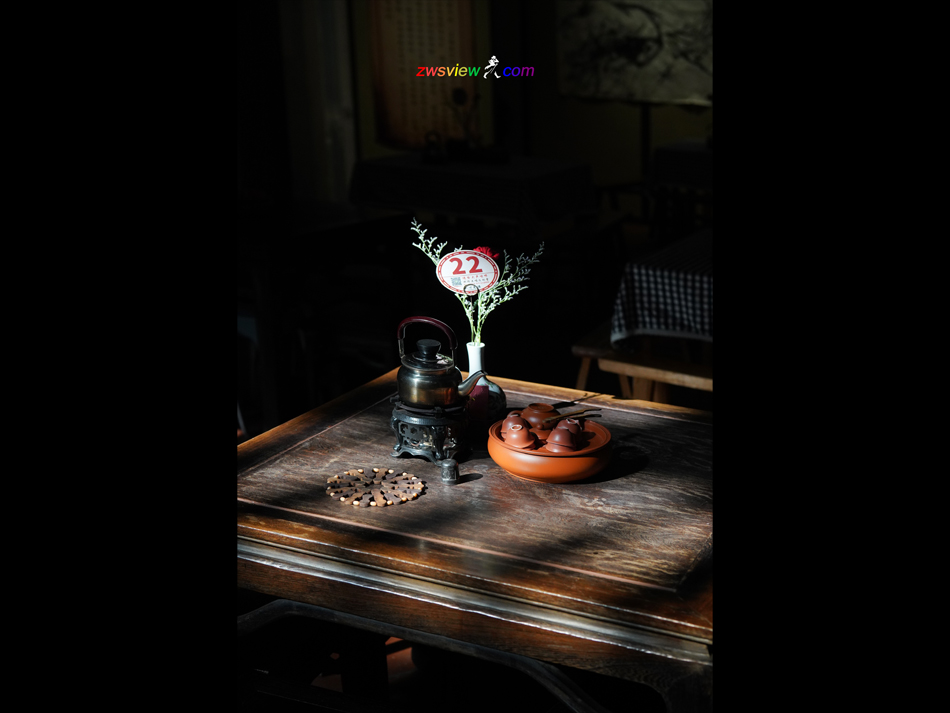

《工夫茶》C0000000112 · 2024年12月16日摄于中国广东潮州载阳茶馆

《潮汕功夫茶》

秦牧

我的家乡潮汕一带,品茶的风气最盛,真可谓:「敝乡茶事甲天下」。我从小在这种风气的熏陶下,自然对品茶就懂得点门道了。关于潮汕茶风之盛,可以从下面系列的故事中见其端倪:

故事之一,是关于因饮茶而倾家荡产的传说。有个乞丐到一门大户人家乞讨时,不要钱,不要米,而恳求给一杯好茶。主人是个品茶高手,就着人送一杯好茶到门口,乞丐品尝,却说:「这不过是很平常的茶罢了。」主人听了大惊,立刻吩咐妻子冲了一杯最好的茶,命人送了出去。乞丐喝后评论说:「这是相当好的,不过仍只能算第二等。」并问泡这茶的是不是某姓的娘子。主人听了更惊,就亲自到门前会他,盘诘之下,才知道这乞丐从前原是豪富,因爱好品上等岩茶(旧时最上等的茶叶,有卖到百两银子以上一斤的)而逐渐中落衰败,妻子也已离散,现在沦为乞丐,身上仍带着一个古老的茶壶云云。那个妇女,正好是现在这家主人续娶的妻子。主人震惊之余,只好呆望着这个乞丐飘然远去了。

故事之二,是关于茶家对水质的鉴别的。一个善于品茶的老妇命她的儿子到某处山泉取水,泡功夫茶。儿子因嫌路远,就到附近朋友家坐谈,顺便灌满一瓶自来水带回来。谁知泡好茶后,老妇一品味,立刻笑骂道:「小孩子欺骗老人,这哪里是山泉水,这不过是自来水罢了。」

故事之三,是关于以茶会友的。有个潮汕人出差到外地去,遗失了银包,彷徨无计的时候,漫步河滨,刚好见到有几个人在品「功夫茶」,便上前搭讪,要了一杯茶喝之后,和那几个老乡聊起茶经来。这几个立刻引为同调,问明他的困难后,纷纷解囊相助,并结成新交了。

故事之四,是嘲笑不会喝茶的人的。有个男人,买了好茶叶回家,要妻子「做茶」。妻子是外地嫁来的,不懂喝茶,竟把茶叶像烹制针菜一样煮了出来。那男人大怒,动手就打。吵闹声惊动了邻里,一个老太婆过来解劝,抓了一把煮熟的茶叶到口里,咀嚼了几下,不懂装懂地说:「不是还好么!只是没有放盐罢了。」那男人听了,才知道天下还有第二个不懂喝茶的人,不禁转气为笑,一场风波也就平息。

故事之五,是关于品茶师傅舌头的灵敏度的。十年动乱之前,一连有好几年,福建驻广州的茶叶公司每年都要请我们一批爱喝茶的人品尝一次各式名茶。那些泡茶的里手不仅善泡茶,而且品茶更是术参造化。他们受雇于茶叶公司,负责评定茶的等级,对一杯杯茶水只要稍微一呷,就可以断定是哪一类茶叶中的哪一级。要是把两三种茶,譬如乌龙、龙井、普洱一起泡,他们也可以分辨出来。这些茶叶师傅,大抵出身就是潮汕一带旧日的绅商人家子弟,家道中落了,他们就靠那根神妙的舌头营生了。

像这一类关于品茶的故事,流传于潮汕各地。我本来还可再写几个,但是用不着了。仅仅这么几个,也很够反映敝乡品茶风气盛况的一斑了。

除了品茶故事,还有和茶有关的许多谚语,如「茶三酒四溜达二」(喝茶最好是三人,饮酒最好是四人,结伴溜达最好是二人),「没茶色」(譬如事情做得不漂亮),「收人茶礼」(接受婚姻聘金)等等就是。

如果有人以为讲究品茶的,只是有钱人家,那就是大错特错了。在汕头,常见有小作坊、小卖摊的劳动者在路边泡功夫茶,农民工余时常几个人围着喝功夫茶,甚至上山挑果子的农民,在路亭休息时也有端出水壶茶具,烧水泡茶的。从前潮州市里,尽管井水、自来水供应不缺,却有小贩在专门贩卖冲茶的山水。有一次我们到汕头看戏,招待者在台前居然也用小泥炉以炭生火烧水,泡茶请我们喝,这使我觉得太不习惯也怪不好意思了。那里托人办事,送的礼品往往也就是茶。茶叶店里,买茶叶竟然有以「一泡」(一两的四分之一)为单位的,这更是举国所无的趣事。

潮州人连在筵席上也不断喝茶。不是在餐前餐后喝,而是在菜上几道之后,就端上一盘茶来,然后,再上几菜,又喝一次。餐前餐后喝茶,更是不在话下的事了。

《红楼梦》第四十一回,写的是「贾宝玉品茶栊翠庵」。里面讲到妙玉请黛玉、宝钗喝茶,用的茶具古色古香,上面刻着篆隶文字,冲茶用的水是从前贮藏的「收的梅花上的雪」。妙玉还向跟着进来品茶的宝玉这样发议论道:「一杯为品,二杯即是解渴的蠢物,三杯便是饮牛饮骡了。」这一回中细致地写了品茶的全过程。潮汕人喝功夫茶,可以说正是重现了这一过程。端的是「中规中矩」「遵古法制」,除了喝茶并非极有节制地以寥寥一两杯为度,而是不断地冲,不断地「品」外,其他的情景大致可以从《红楼梦》的这一章中想见其梗概了。

潮汕功夫茶对茶具、水、茶叶、冲法都大有讲究。

茶具包括冲罐(茶壶)、茶杯和茶池。茶壶是红陶土制成的,大小如一个小红柿,杯是瓷的,杯壁极薄。茶池形状如鼓,瓷质,由一个作为「鼓面」的盘子和一个作为「鼓身」的圆罐构成的。盘面上有几个小眼,泡茶之后在壶盖上冲来加热的水可自然流入「茶池」内。「茶池」是准备用来倒剩茶和茶渣的。

最标准的冲茶方法有所谓「十法」,那就是后火、虾须水(刚开的水)、拣茶、装茶、烫杯、热罐(壶)、高冲、低斟、盖沫(用壶盖把浮于水面的杂质泡沫抹掉)、淋顶。冲茶要高冲低斟,开水锅的锅嘴离壶身要高,才能冲出茶味。斟茶时,壶嘴又要紧贴杯面,使茶香不至飘逸。斟茶时还有两句谣谚,叫做「关公巡城」和「韩信点兵」,这就是在三个杯子(标准的茶具,一个茶壶配三个小杯子)上斟茶的时候,不能斟满一杯再斟第二杯,而是像「关公巡城」似的,把茶壶不断在杯上画圈,使三个杯子所受的茶浓度大体相同。所谓「韩信点兵」,就是茶壶里最后存下的几滴茶,因是精萃所在,不宜只洒在一个杯子里,而是要「机会均沾」地向每个杯子里分几滴,以免饮者有厚薄之分。一般品功夫茶的人自然没有讲究到这个地步,然而按照那最讲究的却都是这样做的。

功夫茶,因为装进小茶壶里的茶叶是几乎满满的一壶,这样泡出来的茶,特别是第一二次的颜色很深,浓度可想而知。你可别小觑这一小杯,有些外地人没有喝惯的,只喝了两三杯,竟兴奋彻夜,无法入睡。这使人想起古代人们发现咖啡的故事。当年非洲人见到吞食了咖啡果的羊群终夜亢奋不眠,跟踪寻找,终于发现了咖啡。

精于品茶的人,对于这样的一杯好茶,却是能够慢慢地品,仿佛大有云底生香、风生腋下的情趣。

泡功夫茶用的茶叶,不是龙井、碧螺春之类未发酵的绿茶,也不是滇红、祁红之类全发酵的红茶,而是主要产于福建的半发酵的乌龙茶(铁观音、铁罗汉、水仙、一枝春之类),乌龙茶的确另有一番独特的风味。虽然各式名茶都各擅胜场,我们不应该妄加褒贬,乱定甲乙丙丁,但是我们也应该知道,半发酵的乌龙茶是在绿茶、红茶发明之后多年才兴的一种茶,英文里面有vlon一词,作为对乌龙茶类的特定称谓。顶尖儿的乌龙茶,一斤有三万个茶芽,价格高昂。现在的「极品铁观音」之类,价格也可以和上等的龙井媲美。随着潮籍人的足迹遍布东南亚,品功夫茶的风气也传播到海外。像铁观音这种名茶,在国外,总是供不应求。潮州品茶之风昌盛,但名茶却产于福建,只是到了近年,当地才开始生产好茶,例如「凤凰单枞」,就是相当脍炙人口的新秀。

茶、咖啡、可可,号称世界三大饮料。如果连同可乐、果汁等等计算,饮料可谓多矣!但是我觉得绝大多数饮料,常饮都使人有「腻了」之感,惟独好茶,却是天天喝都不感厌烦的。中国是茶的发祥地、老祖家。全世界对于茶的称呼,不是叫做tea,就是叫做cha,已是对中国茶的称谓音译的结果。茶是金字塔的同龄者,和中国有文字的历史一样的古老。因而,茶的文化在中国着实源远流长。它从被人称为荼、槚、茗,到唐代正名为茶,就历经了悠长的岁月。在古代,茶是聘礼中必备的一项,可见它和生活关系之大。从唐代陆羽的《茶经》到清代陆延灿的《续茶经》,千余年间关于茶的专书不断涌现,虽然不能说浩如烟海,可也是规模宏大的。惟其中国有这样深厚的茶的文化,才会在潮州出现这样影响及于普通劳动者的浓厚的品茶风习。至于何以潮州人格外讲究品茶,是什么「千里来龙」导致「此地经脉」,和宋室当年南迁有没有关系,这就不得而知了。我是很希望读到这方面的文史专著的。

我平素在家里并不品功夫茶,因为我是属于蠢物和驴饮之辈,喜欢大杯大杯地喝,不断喝那小小的一杯,太费事了。即使是极好的茶,我也把它泡在大茶壶里,冲进玻璃杯中,擎在手里,对着花丛,悠然畅饮,这也自有一番乐趣。如果是对着海上明月或者是山间松涛,或者在西湖之滨,或者趵突泉畔,一杯好茶在手,更觉香味隽永,逸兴遄飞。但是即使我不是潮州功夫茶的迷恋者,而仅仅是偶一试饮的茶客,但我深信饮食是文化的一支。对于潮汕的这一品茶风习,我是本着浓厚的兴趣来观察它,怀着幽默的心情来描绘它的。

《彩绘骑俑》M0000000076 · 2025年7月6日摄于中国上海浦东上海博物馆东馆

从某种意义上说,马镫的出现不但改变了古代的作战方式,甚至因此改变了历史。科技史学家林恩 · 怀特说过:「很少有发明像马镫那样简单,而又很少有发明具有如此重大的历史意义。马镫把畜力应用在短兵相接之中,让骑兵与马结为一体。」

马镫是谁发明的,众说纷纭。但迄今为止的考古证据是今年初的一则消息:南京五佰村东吴西奉家族墓出土的一件骑马俑明确显示当时已经出现了单边镫,年代为公元271年。所谓单边镫不同于双边镫即通常所说的马镫,其作用是便于上马,而非驭马。而最早的双边镫证据,是1970年南京象山琅琊王氏家庭墓出土的陶马,配有鞍及双边镫,年代为公元322年。

尽管仍有争议,但包括西方主流看法认为马镫为中国人所发明,比如史学家李约瑟在其所著《中国科学技术史》中提到,马镫被西方人称为「中国靴子」,而这种说法的源头,似乎是波斯人。波斯诗人鲁泰基曾用「中国鞋」指马镫。这一说法后被西方普遍引用。

很多学者认为,马镫在西晋时已经相当普及。这一结论似有值得商榷之处。如果稍稍关注一下就不难发现,唐代骑俑中有大量的无镫骑俑,说明马镫至少在唐朝的某些时期也尚未完全普及。

《一杯茶》C0000000111 · 2025年7月5日摄于中国上海徐汇上山喝茶巴黎春天店

《清欢》

林清玄

少年时代读到苏轼的一阕词,非常喜欢,到现在还能背诵:

细雨斜风作小寒,淡烟疏柳媚晴滩。

入淮清洛渐漫漫,雪沫乳花浮午盏。

蓼茸蒿笋试春盘,人间有味是清欢。

这阕词,苏轼在旁边写着「元丰七年十二月二十四日,从泗州刘倩叔游南山」,原来是苏轼和朋友到郊外去玩,在南山里喝了浮着雪沫乳花的小酒,配着春日山野里的蓼菜、茼蒿、新笋,以及野草的嫩芽等等,然后自己赞叹着:「人间有味是清欢!」

当时所以能深记这阕词,最主要的是爱极了后面这一句,因为试吃野菜的这种平凡的清欢,才使人间更有滋味。

「清欢」是什么呢?

清欢几乎是难以翻译的,可以说是「清淡的欢愉」,这种清淡的欢愉不是来自别处,正是来自对平静疏淡简朴生活的一种热爱。当一个人可以品味出野菜的清香胜过了山珍海味,或者一个人在路边的石头里看出了比钻石更引人的滋味,或者一个人听林间鸟鸣的声音感受到比提笼遛鸟更感动,或者体会了静静品一壶乌龙茶比起在喧闹的晚宴中更能清洗心灵,这些就是「清欢」。

清欢之所以好,是因为它对生活的无求,是它不讲求物质的条件,只讲究心灵的品味。「清欢」的境界很高,它不同于李白的「人生在世不称意,明朝散发弄扁舟」那样的自我放逐;或者「人生得意须尽欢,莫使金樽空对月」那种尽情的欢乐。它也不同于杜甫的「人生有情泪沾臆,江水江花岂终极」这样悲痛的心事;或者「人生不相见,动如参与商;今夕复何夕,共此灯烛光」那种无奈的感叹。

活在这个世界上,有千百种人生,文天祥的是「人生自古谁无死,留取丹心照汉青」,我们很容易体会到他的壮怀激烈;欧阳修的是「人生自是有情痴,此恨不关风与月」,我们很能体会到他的绵绵情恨;纳兰性德是「人到情多情转薄,而今真个不多情」,我们也不难会意到他无奈的哀伤;甚至于像王国维的「人生只似风前絮,欢也零星,悲也零星,都作连江点点萍!」那种对人生无常所发出的刻骨的感触,也依然能够知悉。

可是「清欢」就难了!

尤其是生活在现代的人,差不多是没有清欢的。

什么样是清欢呢?我们想在路边好好地散个步,可是人声车声不断地呼吼而过,一天里,几乎没有纯然安静的一刻;我们到馆子里,想要吃一些清淡的小菜,几乎是杳不可得,过多的油、过多的酱、过多的盐和味精已经成为中国菜最大的特色,有时害怕了那样的油腻,特别嘱咐厨子白煮一个菜,菜端出来时让人吓一跳,因为菜上挤的沙拉比菜还多;有时没有什么事,心情上只适合和朋友去啜一盅茶、饮一杯咖啡,可惜的是,心情也有了,朋友也有了,就是找不到地方,有茶有咖啡的地方总是嘈杂的。

俗世里没有清欢了,那么到山里去吧!到海边去吧!但是,山边和海湄也不纯净了,凡是人的足迹可以到的地方,就有了垃圾,就有了臭秽,就有了吵闹!

有几个地方我以前经常去的,像阳明山的白云山庄,叫一壶兰花茶,俯望着台北盆地里堆叠着的高楼与人欲,自己饮着茶,可以品到茶中有清欢;像在北投和阳明山间的山路边有一个小湖,湖畔有小贩卖功夫茶,小小的茶几、藤制的躺椅,独自开车去,走过石板的小路,叫一壶茶,在躺椅上静静地靠着,有时湖中的荷花开了,真是惊艳一山的沉默。有一次和朋友去,在躺椅上静静喝茶,一下午竟说不到几句话,那时我想,这大概是「人间有味是清欢」了。

现在这两个地方也不能去了,去了只有伤心。湖里的不是荷花了,是飘荡着的汽水罐子。池畔也无法静静躺着了,因为人比草多,石板也被踏损了。到假日的时候,走路都很难不和别人推挤,更别说坐下来喝口茶,如果运气更坏,会遇到呼啸而过的飞车党,还有带伴唱机来跳舞的青年,那时所有的感官全部电路走火,不要说清欢,连欢也不剩了。

要找清欢,一日比一日更困难了。

当学生的时候,有一位朋友住在中和圆通寺的山下,我常常坐着颠踬的公交车去找她,两个人沿着上山的石阶,漫无速度的,走走、坐坐、停停、看看,那时圆通寺山道石阶的两旁,杂乱地长着朱槿花。我们一路走,顺手拈下一朵熟透的朱槿花,吸着花朵底部的花露,其甜如蜜,而清香胜蜜,轻轻地含着一朵花的滋味,心里遂有一种只有春天才会有的欢愉。

圆通寺是一座全由坚固的石头砌成的寺院,那些黑而坚强的石头坐在山里仿佛一座不朽的城堡,绿树掩映,清风徐徐,站在用石板铺成的前院里,看着正在生长的小市镇,那时的寺院是澄明而安静的,让人感觉走了那样高的山路,能在那平台上看着远方,就是人生里的清欢了。

后来,朋友嫁人,到国外去了。我去了一趟圆通寺,山道已经开辟出来,车子可以环山而上,小山路已经很少人走。寺院的门口摆着满满的摊贩,有一摊是儿童乘坐的机器马,叽哩咕噜的童歌震撼半山;有两摊是打香肠的摊子,烤烘香肠的白烟正往那古寺的大佛飘去,有一位母亲因为不准孩子吃香肠而揍打着两个孩子,激烈的哭声尖亢而急促。

我连圆通寺的寺门都没有进去,就沉默地转身离开,山还是原来的山,寺还是原来的寺,为什么感觉完全不同了,失去了什么吗?失去的正是清欢。

下山时的心情是不堪的,想到星散的朋友,心情也不是悲伤,只是惆怅,浮起的是一阕词和一首诗,词是李煜的:「高楼谁与上?长记秋晴望。往事已成空,还如一梦中!」诗是李觏的:「人言落日是天涯,望极天涯不见家。已恨碧山相阻隔,碧山还被暮云遮!」

那时正是黄昏,在都市烟尘蒙蔽了的落日中,真的看到了一种悲剧似的橙色。

我二十岁心情很坏的时候,就跑到青年公园对面的骑马场去骑马,那些马虽然因驯服而动作缓慢,却都年轻高大,有着光滑的毛色。双腿用力一夹,它也会如箭一般呼啸向前蹿去,急遽的风声就从两耳掠过。我最记得的是马跑的时候,迅速移动着的草的青色,青茸茸的,仿佛饱含生命的汁液,跑了几圈下来,一切恶的心情也就在风中、在绿草里、在马的呼啸中消散了。

尤其是冬日的早晨,勒着绳,马就立在当地,踢踏着长腿,鼻孔中冒着一缕缕的白气,那些气可以久久不散,当马的气息在空气中消弭的时候,人也好像得到某些舒放了。

骑完马,到青年公园去散步,走到成行的树荫下,冷而强悍的空气在林间流荡,可以放纵地、深深地呼吸,品味着空气里所含的元素,那元素不是别的,正是清欢。

最近有一天,突然想到骑马,已经有十几年没骑了。到青年公园的骑马场时差一点吓昏,原来偌大的马场已经没有一根草了,一根草也没有的马场大概只有台湾才有,马跑起来的时候,灰尘滚滚,弥漫在空气里的尽是令人窒息的黄土,蒙蔽了人的眼睛。马也老了,毛色斑剥而失去光泽。

最可怕的是,不知道什么时候在马场搭了一个塑料棚子,铺了水泥地,奇丑无比,里面则摆满了机器的小马,让人骑用,奇吵无比。

为什么为了些微的小利,而牺牲了这个马场呢?

马会老是我知道的事,人会转变是我知道的事,而在有真马的地方放机器马,在马跑的地方没有一株草,则是我不能理解的事。

就在马场对面的青年公园,已经不能说是公园了,人比西门町还拥挤吵闹,空气比咖啡馆还坏,树也萎了,草也黄了,阳光也不灿烂了。从公园穿越过去,想到少年时代的这个公园,心痛如绞,别说清欢了,简直像极了佛经所说的「五浊恶世」!

生在这个时代,为何「清欢」如此难觅。眼要清欢,找不到青山绿水;耳要清欢,找不到宁静和谐;鼻要清欢,找不到干净空气;舌要清欢,找不到蓼茸蒿笋;身要清欢,找不到清凉净土;意要清欢,找不到智慧明心。如果你要享受清欢,唯一的方法是守在自己小小的天地,洗涤自己的心灵,因为在我们拥有愈多的物质世界,我们的清淡的欢愉就日渐失去了。

现代人的欢乐,是到油烟爆起、卫生堪虑的啤酒屋去吃炒蟋蟀;是到黑天暗地、不见天日的卡拉 OK 去乱唱一气;是到乡村野店、胡乱搭成的土鸡山庄去豪饮一番;以及到狭小的房间里做方城之戏,永远重复着摸牌的一个动作,这些放逸的生活以为是欢乐,想起来毋宁是可悲的。为什么现代人不能过清欢的生活,反而以浊为欢,以清为苦呢?

当一个人以浊为欢的时候,就很难体会到生命清明的滋味,而在欢乐已尽、浊心再起的时候,人间就愈来愈无味了。

这使我想起东坡的另一首诗来:

梨花淡白柳深青,柳絮飞时花满城;

惆怅东栏一株雪,人生看得几清明?

苏轼凭着东栏看着栏杆外的梨花,满城都飞着柳絮时,梨花也开了遍地,东栏的那株梨花却从深青的柳树间伸了出来,仿佛雪一样的清丽,有一种惆怅之美。但是,人生看这么清明可喜的梨花能有几回呢?这正是千古风流人物的性情,这正是清朝大画家盛大士在《溪山卧游录》中说的:「凡人多熟一分世故,即多一分机智。多一分机智,即少却一分高雅。」「山中何所有?岭上多白云,只可自怡悦,不堪持赠君,自是第一流人物。」

第一流人物是什么人物?

第一流人物是在清欢里也能体会人间有味的人物!

第一流人物是在污浊滔滔的人间,也能找到清欢的人物!

《八宝芋泥》B0000000835 · 2024年12月21日摄于中国福建泉州刺桐别院鲤城府文庙店

《冰糖芋泥》

林清玄

每到冬寒时节,我时常想起幼年时候,坐在老家西厢房里,一家人围着大灶,吃母亲做的冰糖芋泥。事隔二十几年,每回想起,齿颊还会涌起一片甘香。

有时候没事,读书到深夜,我也会学着妈妈的方法,熬一碗冰糖芋泥,温暖犹在,但味道已大不如前了。我想,冰糖芋泥对我,不只是一种食物,而是一种感觉,是冬夜里的暖意。

成长在台湾光复后几年的孩子,对番薯和芋头这两种食物,相信记忆都非常深刻。早年在乡下,白米饭对我们来讲是一种奢想,三餐时,饭锅里的米饭和番薯永远是不成比例的,有时早上喝到一碗未掺番薯的白粥,就会高兴半天。

生活在那种景况中的孩子只有自求多福,但最难为的恐怕是妈妈,因为她时刻都在想如何为那简单贫乏的食物设计一些新的花样,让我们不感到厌倦,并增加我们的生活趣味。我至今最怀念的是母亲费尽心机在食物上所创造的匠心和巧意。

打从我刚学会走路的时候,就经常在午反的空闲里,随着母亲到田中采摘野菜,她能分辨出什么野菜可以食用,且加以最可口的配方。譬如有一道菜叫「乌莘菜」的,母亲采下那最嫩的芽,用太白粉烧汤,那又浓又香的汤汁我到今天还不敢稍稍忘记。

即使是番薯的叶子,摘回来后剥皮去丝,不管是火炒,还是清煮,都有特别的翠意。

如果遇到雨后,母亲就拿把铲子和竹篮,到竹林中去挖掘那些刚要冒出头来的竹笋,竹林中阴湿的地方常生长着一种可食用的蕈类,是银灰而带点褐色的。母亲称为「鸡肉丝菇」,炒起来的味道真是如同鸡肉丝一样。

就是乡间随意生长的青凤梨,母亲都有办法变出几道不同的菜式。

母亲是那种做菜时常常有灵感的人,可是遇到我们几乎天天都要食用,等于是主食的番薯和芋头则不免头痛。将番薯和芋头加在米饭里蒸煮是很容易的,可是如果天天吃着这样的食物,恐怕脾气再好的孩子都要哭丧着脸。

在我们家,番薯和芋头都是长年不缺的,番薯种在离溪河不远处的沙地,纵在最困苦的年代,也会繁茂的生长,取之不尽,食之不绝,芋头则种在田野沟渠的旁边,果实硕大坚硬,也是四季不缺。

我常看到母亲对着用整布袋装回来的番薯和芋头发愁,然后她开始在发愁中创造,企图用最平凡的食物,来做最不平凡的菜肴,让我们整天吃这两种东西不感到烦腻。

母亲当然把最好的部分留下来掺在饭里,其他的,她则小心翼翼地将之切成薄片,用糖、麺粉,和我们自己生产的鸡蛋打成糊状,薄片沾着粉糊下到油锅里炸,到呈金黄色的时刻捞起,然后用一个大的铁罐盛装,就成为我们日常食用的饼干。由于母亲故意宝爱着那些饼干,我们吃的时候是用分配的,所以就觉得格外好吃。

即使是番薯有那么多,母亲也不准我们随便取用,她常谈起日据时代空袭的一段岁月,说番薯也和米饭一样重要。那时我们家还用烧木柴的大灶,下面是排气孔,烧剩的火灰落到气孔中还有温热,我们最喜欢把小的红心番薯放在孔中让人烬炯熟,剥开来真是香气扑鼻。母亲不许我们这样做,只有得到奖赏的孩子才有那种特权。

记得我每次考了第一名,或拿奖状回家时,母亲就特准我在灶下焖两个红心番薯以做为奖励;我以灶里探出炯熟的番薯,心中那种荣耀的感觉,真不亚于在学校的讲台上领奖状,番薯吃起来也就特别有味。我们家是个大家庭,我有十四个堂兄弟,四个堂姊,伯父母都是早年去世,由母亲主理家政,到锦天,我们都还记得领到两个红心番薯是一个多么隆重的奖品。

番薯不只用来做饭、做饼、做奖品,还能与东坡肉同卤,还能清蒸,母亲总是每隔几日就变一种花样。夏夜里,我们做完功课,最期待的点心是,母亲把番薯切成一寸见方,和凤梨一起煮成的甜汤;酸甜兼俱,颇可以象征我们当日的生活。

芋头的地位似乎不像番薯那么重要,但是母亲的一道芋梗做成的菜肴,几乎无以形容;有一回我在台北天津卫吃到一道红烧茄子,险险落下泪来,因为这道北方的菜肴,它的味道竟和二十几年前南方贫苦的乡下,母亲做的芋梗极其相似。本来挖了芋头,梗和叶都要丢弃的,母亲却不舍,于是芋梗做了盘中餐,芋叶则用来给我们上学做饭包。

芋头孤傲的脾气和它流露的强烈气味是一样的,它充满了敏感,几乎和别的食物无法相容。削芋头的时候要戴手套,因为它会让皮肤麻痒,它的这种坏脾气使它不能取代番薯,永远是个二副,当不了船长。

我们在过年过节时,能吃到丰盛的晚餐,其中不可少的一样是芋头排骨汤,我想全天下,没有比芋头和排骨更好的配合了,唯一能相提并论的是莲藕排骨,但一浓一淡,风味各殊,人在贫苦的时候,大多是更喜爱浓烈的味道。母亲在红烧链鱼头时,炖烂的芋头和鱼头相得益彰,恐怕也是天下无双。

最不能忘记的是我们在冬夜里吃冰糖芋泥的经验,母亲把煮熟的芋头捣烂,和着冰糖同熬,熬成迹近晶蓝的颜色,放在大灶上。就等着我们做完功课,给检查过以后,可以自己到灶上舀一碗热腾腾的芋泥,围在灶边吃。每当知道母亲做了冰糖芋泥,我们一回家便赶着做功课,期待着灶上的一碗点心。

冰糖芋泥只能慢慢的品尝,就是在最冷的冬夜,它也每一口都是滚烫的。我们一大群兄弟姊妹站立着围在灶边,细细享受母亲精制的芋泥,嬉嬉闹闹,吃完后才满足的回房就寝。

二十几年时光的流转,兄弟姊妹都因成长而星散了,连老家都因盖了新屋而消失无踪,有时候想在大灶边吃一碗冰糖芋泥都已成了奢想。天天吃白米饭,使我想起那段用番薯和芋头堆积起来的成长岁月,想吃去年掩制的萝卜干吗?想听雨后的油炯笋尖吗?想吃灰烬里的红心番薯吗?想吃冬夜里的冰糖芋泥吗?有时想得不得了,心中徒增一片惆怅,即使真能再制,即使母亲还同样的刻苦,味道总是不如从前了。

我成长的环境是艰困的,因为有母亲的爱,那艰困竟都化成甜美,母亲的爱就表达在那些看起来微不足道的食物里面;一碗冰糖芋泥其实没有什么,但即使看不到芋头,吃在口中,可以简单的分辨出那不是别的东西,而是一种无私的爱,无私的爱在困苦中是最坚强的。它纵然研磨成泥,但每一口都是滚烫的,是甜美的,在我们最初的血管里奔流。

在寒流来袭的台北灯下,我时常想到,如果幼年时代没有吃过母亲的冰糖芋泥,那么我的童年记忆就完全失色了。

我如今能保持乡下孩子恬淡的本性,常能在面对一袋袋知识的番薯和芋头,知所取舍变化,创造出最好的样式,在烦闷发愁时不失去向前的信心,我确信我童年的生活有着密切的关系。因为母亲的影子在我心里最深刻的角落,永远推动着我。

《脱兔》F0300000700 · 2014年10月26日摄于中国上海杨浦新江湾城公园

喜欢运动。

细数一下有教练带教的运动项目,有:街舞、高尔夫、羽毛球、篮球、游泳、轮滑、跆拳道、击剑、围棋、乒乓。

今年又对保龄球产生兴趣了,起因是和家一街之隔的商厦新开了一家保龄球馆,好几个月前就央我陪他玩保龄球。趁放假,且作业告一段落,最近几天带着一起连玩了二十来局,好好过把瘾。

昨天,这小子有两局「破百」:111和116,这让他更加的兴趣盎然。不过,我稍稍泼了点冷水,说,像这样的业余爱好,形式高于内容。成绩不重要,重要的是玩得有点模样才好。

我建议,真喜欢的话,等下个暑假请个教练稍微正规学一下。

他说好。

《瓦罐汤》B0000000834 · 2024年9月20日摄于中国江西景德镇南瑶记陶溪川店

《萝卜汤的启示》

梁实秋

抗战时我初到重庆,暂时下榻于上清寺一位朋友家。晚饭时,主人以一大钵排骨萝卜汤飨客,主人谦逊地说:「这汤不 够味。我的朋友杨太太做的排骨萝卜汤才是一绝,我们无论如何也仿效不来,你去一尝便知。」杨太太也是我的熟人,过几天她邀我们几个熟人到她家去餐叙。

席上果然有一大钵排骨萝卜汤。揭开瓦钵盖,热气冒三尺。每人舀了一小碗。喔!真好吃。排骨酥烂而未成渣,萝卜煮透而未变泥,汤呢?热、浓、香、稠,大家都吃得直吧嗒嘴。少不得人人要赞美一番,并且异口同声地向主人探询,做这一味汤有什么秘诀。加多少水,煮多少时候,用文火,用武火?主人只是咧着嘴笑,支支吾吾地说:「没什么,没什么,这种家常菜其实上不得台面,不成敬意。」客人们有一点失望, 难道说这其间还有什么职业的秘密不成,你不肯说也就罢了。这时节,一位心直口快的朋友开腔了,他说:「我来宣布这个烹调的秘诀吧!」大家都注意倾听,他不慌不忙地说:「道理很简单,多放排骨,少加萝卜,少加水。」也许他说的是实话,实话往往可笑。于是座上泛起了一阵轻微的笑声。主人顾左右而言他。

宴罢,我回到上清寺朋友家。他问我方才席上所宣布的排骨萝卜汤秘诀是否可信,我说:「不妨一试。多放排骨,少加萝卜,少加水。」当然,排骨也有成色可分,需要拣上好的,切萝卜的刀法也有讲究,大小厚薄要适度,火候不能忽略,要慢火久煨。试验结果大成功。杨太太的拿手菜不再是独门绝活。