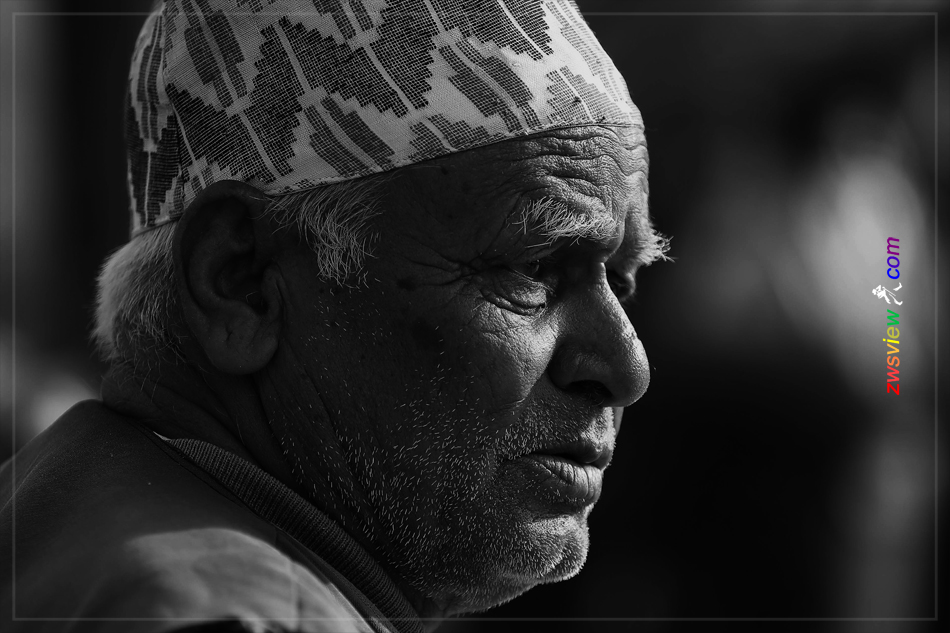

《禾木风光》A0110030002 · 2012年8月21日摄于中国新疆布尔津

只有到了新疆才真正感受得到什么是幅员辽阔。

新疆位于中国的西北,面积166万平方公里,占中国国土面积约六分之一。这个面积相当于三个法国,四个日本日本或七个英国。

如果乘坐民航从上海一路往西,需要飞行五个小时才能抵达新疆的首府乌鲁木齐。而乌鲁木齐还只是在新疆的中部,距中国最西端的,位于帕米尔高原的边境还有一千多公里。

中国陆地疆域边界线总长约为2.28万公里,新疆就占了一成多,达5600公里。这条漫长的边界线分别连接着俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴勒斯坦、蒙古、印度及阿富汗等八个国家。

新疆的若羌县,面积超过20万平方公里,差不多是浙江省的两倍。

横亘于欧亚大陆的天山山脉,将新疆一分为二,天山以南称为「南疆」,天山以北称为「北疆」。南疆和北疆虽同属新疆,但两地的差异非常明显。从历史上看,南疆偏向于农耕文明,而北疆则偏向于游牧文明;从地理和气候上看,南疆多戈壁荒漠,干旱少雨,北疆则多高山川流,水草丰美;从旅游资源上看,南疆侧重历史人文,北疆则侧重自然风光。

六年前,我曾经到过北疆,从吐鲁番一路西行,直到中哈边界。我很想有机会去一趟南疆,但遗憾的是,这一愿望至今未能实现。