《美泉宫》A2201000005 · 2019年9月20日摄于奥地利维也纳

第九天,「尼约德」号靠上了本次行程的最后一个码头:奥地利首都维也纳。

今天岸上的主要活动是上午的维也纳著名的环形大道、全球十大步行街之一的克恩顿步行街以及下午的美泉宫观光游览。晚上则是船长欢送会。

晚会后,我们去前台我们购买了两张「未来船次代金券」,想在明年再走维京的莱茵河航线时使用。

除了标准客房和法式露台房,维京方面给其他客房给予50至200欧元不等的「船上礼券」供船上消费或购买「未来船次代金券」。这种代金券只限船上销售,每份84欧元,在将来购买任何维京船票时可抵充1288元人民币。代金券每人限购五张,但以后每张船票只能使用一张。代金券不设有效期,记名,但可转赠。

所有搭乘过维京河轮的游客,维京方面会有记录,在以后购买其他船次时,会额外给予每人1000元人民币的船票折扣和500元的机票折扣。

《午后的阳光》F0300000269 · 2019年9月19日摄于奥地利瓦豪河谷杜恩施坦因

第八天。

行程的第四天,我们曾经在船上饱览过瓦豪河谷的瑰丽风光,今天我们有机会在位于瓦豪河谷中心的施皮茨小镇登岸,参观这里的葡萄种植园,并在当地一家具有八百多年历史酒庄的地下酒窖里分别品尝了著名的芳草级、猎鹰级和螇蜴级三款「绿维特利纳」葡萄酒和冰酒;中午在酒庄餐厅伴随着手风琴美妙的旋律享用了一顿当地风味的午餐。

由于维京河轮的码头一般离景点都很近,所以即使登岸,午餐也大都回船上享用。但有几天因景点距离较远,维京方面会安排游客在景点内的知名餐厅用餐,蛮用心的。

「尼约德」号有一个主餐厅,位于二层甲板的前半部,所有游客能同时就餐,不会找不到座。主餐厅在早餐、午餐和晚餐时段共开放三次,每次两个小时,可以保证每个游客从容用餐。餐厅的具体开放时间根据当天的行程安排有所不同,但都会提前预告。用餐以自助餐为主,但也可以同时另外点餐。「尼约德」号的餐食以中餐为主,兼有西餐,非常丰盛,能满足绝大多数游客的口味。另外,除了酒廊里极少数几款酒之外,其他酒水、饮料全部免费,随意享用。

除了主餐厅,「尼约德」号考虑到中国游客的饮食习惯,在三层甲板观光酒廊前还有一个麵吧,供应各种麵条,品种有担担麵、海鲜麵、榨菜肉丝麵等,开放时间从清晨六点一直持续到午夜零点。我特别喜欢这里的担担麵,拌有麻酱,口味更接近武汉的热干麵。即使在正餐的时候,我也会点一份担担麵外加一份水煮牛肉,兼具担担麵、热干麵、重庆小麵三种口味,吃起来很爽。

平时因为节食,除了「饿」就是「不太饿」;而在「尼约德」号上,不是「撑」就是「不太撑」。

下午乘车前往瓦豪河谷的另一个小镇杜恩施坦因,那里的一座教堂内的管风琴似乎挺有名,但音色一般。

《帕绍风光》A0301000011 · 2019年9月18日摄于德国巴伐利亚帕绍

第七天,全天游览帕绍。

帕绍是德国巴伐利亚州的一个直辖市,多瑙河、因河和伊尔茨河三河在帕绍汇合。「尼约德」号就停靠在老城区:多瑙河和因河交汇处一条狭长的半岛上,非常便捷。

过桥,在多瑙河对岸的山崖上有一座古城堡,在那里可以俯瞰整个帕绍老城区。

晚上在观景酒廊聆听驻场钢琴师的现场演奏消磨时间。

和其他邮轮相比,「尼约德」号并不豪华,有点商务精选酒店的感觉,简单,实用。客房里各种设施一应俱全,包括独立卫生间、洗漱用品、电吹风、电热水壶、冰桶、拖鞋、睡衣、220伏电源插座及两个USD插孔,一般够用。但我感觉一个房间最好能自己备一个带USD插孔的接线板,以方便电脑的使用,以及手机、相机等同时充电。「尼约德」号上不需要转换插头,因为这里的插座都采用中国标准。

船上的主要活动区域集中在位于三层甲板前半部的观景酒廊。这里每天都会举办一些活动,邀请当地的演出团队上船表演具有当地特色的歌舞或举办小型音乐会。除此之外,「尼约德」号还聘有驻场钢琴师,在没有其他演出的日子里现场为游客演奏。

《维京河轮「尼约德」号》A0900000001 · 2019年9月17日摄于捷克

第六天,登岸游览捷克共和国南波希米亚州举世闻名的中世纪小镇克鲁姆洛夫,中午在小镇唯一的一家由修道院改建的名为「鲁斯」的五星级酒店餐厅享用捷克传统午餐。

关于克鲁姆洛夫,以前有过较为详细的介绍,不再赘述。

傍晚回船时,见「尼约德」号准备从内档换到外档,腾出泊位让正在不远处等待的另一艘维京河轮停靠。机会难得,于是我留在了岸上,借此机会拍几张航行中的「尼约德」号全景。

不知什么原因,「尼约德」号离岸后在多瑙河中忙活了半天,那条船就是不见动静。「尼约德」船长急着上岸会女友,于是让船重新靠岸。

维京河轮,长135米,宽11.5米,87间客房,四层甲板。一层为客房及船员居住区;二层为主甲板,后半部为客房,中部为前台,前半部为主餐厅;三层后半部为客房,前半部为观景酒廊和供应麵食的麵吧;四层为阳光甲板。

客舱有五个等级:家庭套房、豪华阳台房、精致阳台房、法式露台房,以及标准房。家庭套房位于船艉的左右两侧,面积41平米;豪华阳台房面积25.5平米;精致阳台房面积19平米;法式露台房面积12.5平米;标准房面积13平米。家庭套房、阳台房和露台房均位于二或三层的左右两侧,视野开阔;标准房位于一层甲板的左右两侧,有窗。

我们这次一行八人均订的是阳台房,但很少使用阳台。在船上的大多数时间我们一般都待在三层观景酒廊或四层的阳光甲板等公共活动区域。

船上有专门的吸烟区,位于四层阳光甲板的艉部。客房阳台不能吸烟,这也是阳台不太实用的另一个主要原因。

《萨尔茨河》A2203000008 · 2019年9月16日摄于奥地利萨尔斯堡

行程的第五天堪称「音乐之旅」,因为今天的主要行程是游览《音乐之声》的实景地奥地利萨尔斯堡州首府萨尔斯堡市的米尔贝拉花园以及莫扎特的出生地萨尔斯堡老城。

这两处五年前都曾经到过,加之萨尔斯堡老城正在准备节庆,有点乱。我们随处逛了逛,买了点小礼品后,在老城具有三百多年历史的托马塞利咖啡馆二楼露台上找了个座消磨时光。

萨尔斯堡离维京码头有点远,我们乘坐维京大巴往返。

维京的服务配套非常完整,除了拥有船队、码头,甚至还有自己的车队。从行程起点的匈牙利布达佩斯,直到行程终点的奥地利维也纳,好几辆维京旅游大巴始终随船移动。船到哪,车就跟随到哪,随时待命,非常便利。

《维京「小红人」》F0200000025 · 2019年9月15日摄于奥地利瓦豪河谷梅尔克小镇

第四天,随船巡游瓦豪河谷,登岸游览梅尔克修道院。

瓦豪河谷,位于梅尔克至克雷姆斯之间,全长近四十公里,是多瑙河最为瑰丽,同时也是历史、人文最为丰富的一段;梅尔克修道院坐落于奥地利下奥地利州梅尔克镇的山崖之上,其图书馆至今仍完好地保存了大量中世纪手稿。

瓦豪河谷及梅尔克修道院图书馆均为世界文化遗产。

维京河轮上的游客会被指定一个小组,每个小组约二十人,登岸时由一个相对固定的工作人员负责召集、导览,以及与地接导游协调。这些领队性质的工作人员都身着红色上衣,因此被亲切地称为「小红人」。

在我们所到的各个观光点,随处可见各种肤色,讲各种语言的维京「小红人」。只要是维京的游客,不管是不是自己船上的,「小红人」都会提供帮助。

维京「小红人」大都二十来岁,年轻、阳光,充满朝气和活力。他们应该受过正规的职业培训,具有很高的职业素养,有些甚至还拥有广泛而丰厚的相关历史及文化知识贮备,很优秀。

维京的管理严格而细致。每个游客每一次离船时都会拿到一张身份卡和一张船名卡,回船时再交回船上。船名卡的作用类似酒店的名片;身份卡供船方清点回船人数,以防启航时有游客滞留岸上。

《布拉迪斯拉发街景》A2401000007 · 2019年9月14日摄于斯洛伐克布拉迪斯拉发

第三天。

「尼约德」号昨晚启航,今天下午抵达斯洛伐克首都布拉迪斯拉发。

今天有两个行程可选:游览布拉迪斯拉发老城或是前往潘多夫名品奥特莱斯购物。我们选择了前者:游览布拉迪斯拉发。

布拉迪斯拉发是东欧的一座历史名城,从十六世纪上半叶至十八世纪下半叶长达两个半世纪的鼎盛时期,这里曾经是哈布斯王朝统治下的匈牙利王国的都城,先后共有十一位国王和九位王后在这座城市加冕。只是一直以来,它的辉煌被周边的维也纳、布拉格和布达佩斯所湮没。

像布拉迪斯拉发这样的历史名城,其精华往往都集中在老城区,范围不会很大,借助电子地图,主要景点一般都可步行到达。

在国外,「谷歌地图」较为通行,使用起来简单便捷。尽管目前「谷歌地图」在国内尚无法使用,但可以下载。出行前不妨将「谷歌地图」下载并安装在手机里,每次离船登岸时随手定位一下船舶停靠的位置,这样可以有效地防止迷路。除此之外,如果对一些景点感兴趣,务必事先了解其确切的英文名称,以便于使用「谷歌地图」搜索。因为翻译的原因,「谷歌地图」中的中文名称与国内的通行叫法会不太一致,使用英文名称搜索不容易出错。

《布达佩斯街景》A2701000002 · 2019年9月13日摄于匈牙利布达佩斯

第二天,上午全景游览布达佩斯,主要景点包括:城市公园、英雄广场、城堡区、马加什教堂、渔人堡及国会大厦;中午回船用午餐;下午自由活动。

维京河轮每天都会安排岸上观光,而且都会有充裕的自由活动时间。这是维京的一大亮点。维京的另一个亮点,就是在城市中心和景点附近拥有自己的码头,热闹而且便捷。昨天和今天,「尼约德」号维京河轮就停靠在布达佩斯最著名的「链子桥」佩斯一侧。这个位置相当于上海的外滩。

今天是正式行程的第一天,晚餐前,船上有一场「尼约德」号船长的见面会和欢迎鸡尾酒会。这似乎是所有邮轮的一个惯例。如果不是很不方便,出行时最好准备一套正装以应对这种比较正式的场合。在这次行程中,这样的场合会有三次:今天的欢迎会、定于行程第九天的船长欢送会,以及第十天晚间的维也纳音乐会。

《登船》F0300000268 · 2019年9月12日摄于「尼约德」号维京河轮

昨晚搭乘土耳其航空班机从上海浦东机场出发,在伊斯坦布尔转机后,于今天上午八时飞抵布达佩斯。一个小时后顺利登上维京河轮「尼约德」号维京河轮。

这次的「多瑙河缤纷之旅」行程计划如下:

第一天 登船。

第二天 游览匈牙利首都布达佩斯。

第三天 游览斯洛伐克首都布拉迪斯拉发。

第四天 游览奥地利著名的瓦豪河谷及梅尔克小镇。

第五天 游览奥地利名城萨尔斯堡。

第六天 游览捷克最经典的小镇克鲁姆洛夫。

第七天 游览德国小镇帕绍。

第八天 再次回到瓦豪河谷,游览施皮茨小镇。

第九天 游览奥地利首都维也纳。

第十天 继续逗留维也纳。

第十一天 离船。

其实上述行程中的很多地方我们以前大都来过。这次故地重游,一是确实很喜欢多瑙河沿岸的风光,二也是想体验一下这两年炙手可热的维京河轮。

游客是从世界各地前往集合地,抵达时间不一。今天一天的主要活动就是登船及了解船上的设施和环境。

维京河轮不同于通常的跟团旅游,价格只包含两个部分:船票和机票,不派领队随团,游客需自行办理出境、登机、转机和入境手续。

在出发前几天,维京会寄给每一位游客一个快递,里面有船票、注意事项、维京标志贴纸、印有船舱号码的行李吊牌,以及其他一些小纪念品。提取行李后,游客只需将维京标志贴纸贴在胸前、将行李吊牌挂在自己的行李上,维京专门负责接机的工作人员会在行李提取转盘前召集游客,并协助搬运行李。

由于办理的是奥地利申根签证,在布达佩斯入境时可能会被问及一些相关问题。这时,只要出票回程电子机票、维京船票和行程单,一般即可顺利通关。

《上帝之约》F0100000061 · 2016年5月18日摄于以色列耶路撒冷犹太会堂

摩西带领犹太人逃离埃及后辗转多年,一直没能找到归宿。当他们来到西奈山,摩西请求上帝指点迷津。于是上帝将「流淌着牛奶和蜂蜜」的富庶之地迦南,也就是现在的巴勒斯坦应许给了犹太人。但作为条件,上帝对犹太人提出了十大诫律。上帝亲手将这十大诫律刻在一块石头上交给摩西,要求摩西以此告诫每一个犹太人。上帝的这十大诫律后来被称「摩西十诫」,成为犹太人最基本的宗教信条和行为准则。

《摩西十诫》

我是耶和华,你的上帝,曾将你从埃及地为奴之家领出来,除了我之外,你不可有别的神。

不可为自己雕刻偶像,也不可做什么形象仿佛上天、下地,和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像,也不可侍奉它,因为我耶和华,你的上帝是忌邪的上帝。恨我的,我必追讨他的罪,自父及子,直到三四代;爱我、守我诫命的,我必向他们发慈爱,直到千代。

不可妄称耶和华,你上帝的名;因为妄称耶和华名的,耶和华必不以他为无罪。

当记念安息日,守为圣日。六日要劳碌做你的工,但第七日是向耶和华,你上帝当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜,并你城里寄居的客旅,无论何工都不可做;因为六日之内,耶和华造天、地、海,和其中的万物,第七日便安息,所以耶和华赐福与安息日,定为圣日。

当孝敬父母,使你的日子在耶和华,你上帝所赐你的土地上得以长久。

不可杀人。

不可奸淫。

不可偷盗。

不可做假见证陷害人。

不可贪恋人的房屋;也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴,并他一切所有的。

由于一些犹太人对「摩西十诫」不以为然,摩西一气之下砸了这块上帝亲手所刻的石头。上帝得知此事后,命令摩西重新制作了一块,保存在一个木箱中。这个木箱就是「约柜」,是犹太人最至高无上的圣物,被供奉在耶路撒冷的圣殿之上。但后来巴比伦人占领了耶路撒冷,圣殿被毁,约柜从此不知去向。

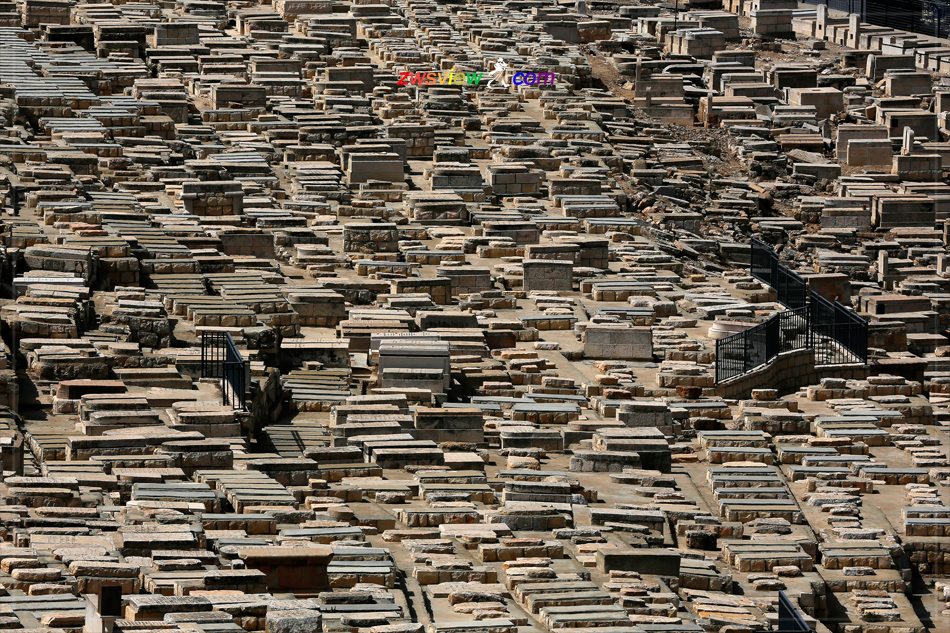

《等待接受末日审判》A1901000008 · 2016年5月17日摄于以色列耶路撒冷橄榄山

出于卫生的考虑,耶路撒冷的亡者一般都埋葬在城外。橄榄山上就有这样的一片墓地。由于这里面对圣城,是耶路撒冷最为神圣的墓地。犹太人相信,当世界末日到来之时,上帝将派出他的使者弥赛亚将降临在耶路撒冷,对每一个活着的或死去的人进行最后的审判。信神者将升入天堂,邪恶者则贬入地狱。而在橄榄山墓地等待的人们将第一批接受审判。他们中的很多人已经在这里等待了数千年。

「弥赛亚」,即「救世主」,不是某个具体的人,而是上帝派出的「特命全权大使」或「钦差大臣」。基督教认为耶稣就是弥赛亚,而犹太教认为弥赛亚至今尚未出现,耶稣只是个欺世盗名者。这是犹太教和基督教之间的一个重大分歧。

「末日审判」之说为亚伯拉罕三教,即犹太教、基督教和伊斯兰教所共同接受,但一般认为,其源头古波斯帝国的国教琐罗亚斯德教,也称拜火教或祆教。除了波斯,这一宗教也曾盛行于中亚及我国部分地区。

《火锅》B0000000072 · 2019年8月30日摄于中国上海杨浦

说到火锅,通常首先会想到四川火锅。重庆脱离四川成为直辖市后,四川火锅有了重庆火锅和成都火锅的细分。

火锅不唯四川独有。南方有广东的「打边炉」,北方有「老北京火锅」。「打边炉」的吃法和四川火锅很类似,区别在于食材。四川火锅多下水,而打边炉则多海鲜。

「老北京火锅」的一大特点是紫铜碳锅,吃法有两种,一种是涮羊肉,另一种是「暖锅」:食材先码放在锅里,然后点碳火加热。

除了以上三种,中国的很多地方也都有火锅,比如丽江排骨火锅,云南菌子火锅,海南椰汁鸡火锅等。作为沪上经典年菜的什锦菊花锅也可以归为暖锅之列。

有关火锅的起源,众说纷纭。单一个「老北京火锅」,有说是来自蒙古,也有说是元朝时由中原传入蒙古,后因满清时期宫廷盛行火锅,让人误认为是蒙古人所发明。我个人更倾向后一种观点,因为通常来说,因食材和生活方式不同,游牧偏向烤而农耕擅长煮。

在各地的考古发掘中,出土了很多类似于暖锅的器物。这些器物经常被用来描述为火锅的源头。但任何器物,都有一个逐渐演变的过程。如果进一步追溯这类器物的前身,我想应该会追溯到铜鼎,再往前会是陶鼎,以及陶鼎的前身,一种可以架在炉膛或石头上用来烹煮食物的尖底的陶罐。

火锅,说白了就是煮。而煮是自古至今中国人最常见的烹饪方式。这也解释了为什么东西南北都会有火锅有原因。

《走过哭墙的犹太教徒》F0100000060 · 2016年5月17日摄于以色列耶路撒冷

关于摩西率领犹太人逃出埃及一事,历史学家们一直存有争论。有些学者认为《出谷记》毫无历史根据,纯属虚构。他们说在埃及的史料中根本找不到有关犹太人到过埃及的明显记载,因此也就不可能发生犹太人出走埃及一事。所谓的出埃及,不过是说教性的神话,完全是后来犹太神学家所一手炮制的,其目的不过是为了宣扬上帝耶和华如何关怀他的「子民」而已。

但也有一些学者认为出埃及确有其事。因为《圣经》中有关的记载来自民间的传说,而民间传说必然包含一些历史的影子。但即使是这些学者,他们中间也存有意见分歧,有人认为《圣经》关于出埃及的某些离奇情节令人难以置信。

美国埃及学家汉斯 · 哥迪克认为出埃及的时间不是通常所说的公元前13世纪。类似《出埃及记》记述的埃及追兵在海上意外溺水,历史上确有其事。哥迪克的这个说法,主要有如下三方面的依据:

第一,公元前15世纪时,在埃及第18王朝女法老哈特谢普苏特时期的象形文字铭文中提到了一支埃及的外来移民,他们因「对被摊派的任务不尽力」而被法老下令取消了特权。在法老允许这些人离开埃及后,「大地便吞没了他们的足迹」。哥迪克认为这段记述就是出埃及事件埃及式的说法。不过在这里提到被海水淹没的是这些外来移民,而非埃及军队。

第二,《旧约 · 列王纪》提到,所罗门神庙是出埃及480年后建造的,而该神庙的建造时间大约在公元前970年前后。据此推算,出埃及一事应该发生在公元前15世纪。

第三,出埃及一事与公元前15世纪爱琴海上的桑托林岛火山喷发有关。这次火山喷发非常剧烈。哥迪克认为,《出谷记》中所记述的埃及军队葬身于滚滚的怒涛之中,实际上是遭遇到了一场海啸。桑托林岛的这次火山喷发引发了这场海啸,从而出现了巨浪吞没军队的「神迹」。

一些地质学家认同哥迪克的观点,他们断定这次火山喷发发生于公元前1520年至公元前1450年之间。这些地质学家还指出,火山爆发后,很多现象与所谓「十大灾变」极其相似:到处都是火山灰,火山口不断有铁质的氧化物倾泻而出,以致染红了海水,窒息了水中的鱼;水中的青蛀纷纷上岸躲避;火山灰遮天盖日,大地连续几天暗无天日,同时引发暴雨和冰雹;强风吹来大批蝗虫,田里的庄稼被一扫而光,导致动物无以为食;腐烂的尸体、遍地的沼泽造成疾病滋生、瘟疫流行,人畜,尤其是婴儿大批死亡。此外,犹太人出埃及时,白天看到的「一柱云彩」和黑夜看到的「一柱火光」,显然就是这次火山喷发时的景象。桑托林岛距埃及三角洲不到600英里,在三角洲完全能够看到火山喷发。

据此推论,犹太人有可能是趁火山喷发时的混乱逃离埃及的,而非得到法老的允许,因此才会派兵拦截。

但许多研究《圣经》的学者不同意哥迪克的看法,认为他对铭文的解释过于随心所欲。《圣经》原文中并没有「取消了外来人的特权」、「对被摊派的任务不尽力」等内容,至于「大地吞没了他们的足迹」只能理解为这些逃亡者失踪了,如此而已。一些《圣经》学者对《旧约》上许多数字的准确性始终持保留态度,特别是从《出谷记》到所罗门神庙的建造,中间隔着480年。他们认为这种说法无可考证。因此,他们不同意出埃及一事发生于公元前15世纪,坚持认为应该发生在公元前13世纪。有的学者提出了折中的看法,认为出埃及的时间在公元前15世纪或13世纪可能都对。因为犹太人既非同一时间到达埃及,也非同一时间逃出埃及。犹太人大规模出逃埃及至少发生过两次,《旧约》中也提到犹太人出逃时走了两条大相径庭的线路。

总而言之,摩西率领犹太人逃离埃及一事是否确有其事,至今尚无明确定论。

《圣城耶路撒冷》A1901000007 · 2016年5月18日摄于以色列耶路撒冷

摩西率领犹太人逃离埃及一事,《旧约 · 出谷记》有如此描述:

犹太人在埃及居住了430年,饱受埃及法老的剥削和劳役之苦。为了摆脱奴役,犹太人请求埃及及法老准许他们返回原来的居住地迦南,但未获应允。

法老此举激怒了上帝。上帝耶和华把十大灾变降临于埃及。这十大灾变包括:尼罗河及大小池塘之水化为血,杀死水中之鱼,水因此变臭;青蛙遍地;虱子密集丛生;苍蝇成群繁殖;家畜因瘟疫而死尽;人畜长疮生疖;冰雹毁尽庄稼;蝗虫吃光树木;大地三天暗无天日;初生的婴儿全部夭亡。

在十大灾变的严惩之下,埃及法老被迫答应了犹太人返乡的请求,于是犹太人在摩西的率领下踏上了返回迦南之路。他们白天有「一柱云彩」指路,黑夜有「一柱火光」引导,风餐露宿、日夜兼程。

然而,埃及法老突然又改变了主意,派出大军拦截犹太人。当埃及人赶到海边时,他们追上了犹太人。看到追兵杀来,犹太人惊慌不已,后悔万分,并且开始怀疑和抱怨上帝。他们甚至想返回埃及。

据《出谷记》记载,当时摩西发出指示:「别怕,站在原地,你就会看到全能的上帝是如何拯教你们的。你们今天所着到的埃及人将永远消失。上帝会继维护你们的权利,会为你们而战,而你们应保持平和之心。」说着,摩西举起他的木杖,指向红海的中心。此时红海突然分开来,海水向两旁退去,形成两道巨大无比的水墙,中间则是一条干燥的小径,让犹太人可以渡过红海、抵达对岸。同时,天上出现一道火柱,将犹太人与埃及士兵隔开。这道火柱在给犹太人带来光明的同时,也让埃及士兵笼罩在黑暗之中。尽管如此,埃及人依旧紧追不舍。当所有犹太人都顺利抵达红海对岸时,摩西再次挥动他的木杖,红海随即合拢,身后的埃及士兵瞬间即被海水吞噬。

这就是上帝耶和华为拯救犹太人所施的神迹,是《圣经》中最为经典的故事之一。「犹太人亲眼目睹上帝为他们所做的一切,也看到他如何收拾残暴的埃及士兵。人们从此对上帝感到无比敬畏,相信上帝,也相信他的仆人摩西。」

摩西和犹太人辗转四十年,最终来到「流淌着牛奶和蜂蜜」的「上帝应许之地」迦南。

这些犹太人来自幼发拉底河和约旦河的对岸,因此被称为「希伯来人」,意即「渡河而来的人」。

《圣城耶路撒冷》A1901000006 · 2016年5月18日摄于以色列耶路撒冷

大约在第19王朝,埃及人开始了对犹太人的迫害。有的说法是因为约瑟去世后,犹太人失去了靠山;也有的说法是因为犹太人特殊的信仰,不与外族通婚,很难被同化,加之拥有巨大的财富且人丁兴旺,这让埃及人深感不安。

有关犹太人被逼无奈而逃离埃及一事,现在能看到的资料最多的是《圣经》故事或神话传奇,内容大同小异:

为了削弱犹太人的势力,埃及人开始了迫害行动,犹太人的地位一落千丈,渐渐沦为埃及人的奴隶。尽管如此,顽强而勤奋的犹太人并未就此消亡,人口也不减反增。于是法老下令杀死每一个新出生的犹太男孩,斩草除根,以绝后患。

犹太人中有一对夫妇,丈夫叫暗兰,妻子叫约基别。为了免遭毒手,他们的孩子一出生,约基别「就取了一个蒲草箱,抹上石漆和石油,将孩子放在里头,把箱子搁在河边的芦荻中」。幸运的是,这个箱子后来被前来河边洗澡的埃及公主发现并带回宫中,当成自己的儿子抚养。公主给这个男孩取了个名字:摩西。

就是这个摩西后来得到神耶和华的旨意,率领犹太人逃离埃及,并在途中写下了《出谷记》,亦即《出埃及记》。

《圣城耶路撒冷》A1901000005 · 2016年5月17日摄于以色列耶路撒冷

亚伯拉罕家族之所以选择埃及作为避难之所,是因为约瑟。

约瑟是雅各的儿子。有传闻称,约瑟因为受到了父亲雅各的独宠而招致了其他兄弟们的忌恨。他先是被他的兄弟们扔进枯井,侥幸逃脱后,又被他们作为奴隶卖给了一个路过的埃及人。到了埃及之后,约瑟凭借聪明才智,最后在等级森严的埃及一路爬到了金字塔尖,官居宰相。但当那些曾迫害过他的族人辗转抵达埃及投奔他时,约瑟非但没有报复,反而以德报怨,给予了很大的帮助,让他们获得了一大片肥沃的土地,在埃及安顿下来。

上面这些传闻大都出于《圣经》故事,其中免不了掺杂了许多的溢美之词甚至是虚构情节,但很多学者相信,亚伯拉罕家族确实在埃及受到了很好的礼遇。

至于后来埃及人开始迫害和奴役犹太人,《圣经》故事说是因为犹太人繁衍太快,人口剧增,给埃及人造成非常大的压力所致。但历史学者并不都认同这种说法。有历史学家指出,犹太人逃到埃及时,恰逢西亚的喜克索斯人入侵埃及。由于喜克索斯人和埃及人在数量上相差悬殊,便想方设法联手外族来协助征伐和统治埃及。这些外族中就包括了犹太人。

到了古埃及第18王朝时期,埃及人将喜克索斯人赶出了埃及。作为曾经的帮凶,犹太人本应遭到和喜克索斯人同样的下场。但由于连年战乱,埃及人口下降严重,加上当时百废待建,于是法老阿赫摩斯一世同意了犹太人的请求,答应让他们继续留在埃及。

《圣城耶路撒冷》A1901000004 · 2016年5月17日摄于以色列耶路撒冷

公元前13世纪,也就是法老拉美西斯二世统治埃及时期,摩西带人犹太人逃离埃及。

在基督教《圣经 · 旧约》第二卷《出谷记》,也称《出埃及记》中,分40章讲述了犹太人的这段历史。很多学者认为,《出谷记》出自摩西本人。

犹太人早年游牧于西亚,他们的共同祖先是亚伯拉罕。亚伯拉罕就是现在犹太教、基督教和伊斯兰教共同的先知。正因为如此,犹太教、基督教、伊斯兰教也被称为「亚伯拉罕三教」。

亚伯拉罕有一个独生子,名字叫以撒;以撒有一对双胞胎儿子:以扫和雅各。雅各擅长打猎,在《圣经》中,他曾战胜过天使,天使便将他的名字改成「以色列」,意为「与神角力者」。这个名字后来成为以色列的国名。据传,雅各生有十二个儿子。他们长大后分别成为以色列十二支派的首领,因此雅各被认为是所有以色列人共同的祖先。

亚伯拉罕家族最初生活在幼发拉底和底格里斯两河流域,后移居迦南,也就是现在的巴勒斯坦。但后来是为了躲避战乱还是天灾,这个家族逃难至尼罗河下游,从游牧转为了农耕。