《埃尔 · 杰姆斗兽场》A4100000015 · 2019年4月12日摄于突尼斯埃尔杰姆

第二次布匿战争失败后,迦太基在政治上一蹶不振。但是,凭借以往所积累起来的大量财富,到公元前2世纪时迦太基「死灰复燃」,迅速复兴。这引起了罗马人的不安,下决心消灭迦太基,永除后患。

公元前150年,努米底亚国王马西尼萨进犯迦太基,后者被迫自卫。罗马借口迦太基破坏和约,于公元前149年向迦太基宣战,第三次布匿战争由此引发。

罗马军队在北非登陆后,迦太基原本是打算求和的,答应交出人质和武器。但罗马人提出了极为苛刻的条件:拆毁迦太基城,居民迁至离海岸至少15公里的内地等。这等于将迦太基人逼入绝境,迦太基人愤然拒绝,众志成城,奋起抵抗。迦太基城被罗马军团围攻了整整两年也未失守。不幸的是,公元前146年春,迦太基发生饥荒,同时疾病流行,罗马军团趁虚而入,终于攻破迦太基城。迦太基陷落后,城市被夷为平地,二十五万居民经过饥荒、疾病和战争的蹂躏之后,只有大约五万人最终活了下来,但全部沦为奴隶。

罗马人摧毁迦太基之后,于公元前122年在废墟上重新修建起一座新城。新城建成后发展很快,人口一度达到六十万,成为同一时期仅次于罗马的第二大城市。之后在凯撒时代,罗马亦曾把一些没有土地的公民遣送至这里,奥古斯都时期,罗马人将迦太基设为非洲阿非利加省的一部份。到了罗马皇帝哈德良统治时期,罗马人又修筑了巨大的马加蓄水池和著名的安东尼浴场。工程从哈德良皇帝执政时期开始,一直到公元2世纪罗马皇帝安敦宁 · 毕尤当政时才竣工。

公元4世纪,罗马帝国分裂,迦太基划归西罗马帝国。西罗马帝国瓦解后,公元元439年,汪达尔人乘机入侵迦太基,并占领了非洲北部沿海大片土地,成立了自己的王国。

公元533年,迦太基成为东罗马帝国的属地。在这里产生了第一所基督教拉丁文学院。许多著名的基督教卫道学者如特土良、圣奥古斯汀等都曾在此成长、写作。到了公元7世纪,阿拉伯人向亚、非、欧三大洲的邻国入侵。倭马亚时代,阿拉伯人征服了包括迦太基在内的北非大部分领土。公元元698年,阿拉伯人侵入该城,迦太基再一次遭受破坏。之后,迦太基城稍稍恢复,成为阿拔斯王朝的地方政府所在地。公元1217年至1221年,十字军第五次东征横扫迦太基城,这座历经沧桑的古城被破坏殆尽,最终彻底消失在历史的长河之中。

《迦太基遗址》A4100000015 · 2019年4月13日摄于突尼斯突尼斯城

第二次布匿战争伊始,罗马计划派遣远征军进攻北非和西班牙。不料汉尼拔于公元前218年率领庞大雇佣军,从西班牙东南沿海的新迦太基出发,经高卢南部,翻越陡峭难行的阿尔卑斯山突入意大利。经过休整和补充,他在特列比亚河畔击败罗马军队。次年春,罗马人在特拉西梅诺湖畔遭汉尼拔伏击,几乎全军覆没。随后汉尼拔乘胜追击,挥师南下。罗马危在旦夕。罗马独裁官费边为避迦太基军团的锋芒,想采取拖延战略,但遭到一些人的反对。

公元前216年,罗马两执政官率军与迦太基军会战于坎尼。汉尼拔采用两翼包抄战术,重创罗马军队。此后,南部意大利许多城市归顺汉尼拔。但是,由于汉尼拔军团孤军突进,补给困难;而罗马人本土作战,占尽地利优势,加上当时意大利中部各城市仍然忠于罗马,为罗马军团提供了大量的兵源。此消彼长,随着时间的推移,罗马人逐渐由守势转入攻势。

公元前 211年,罗马严惩倒向汉尼拔的同盟者,攻陷叙拉古和卡普亚。到公元前209年,罗马人又占领了新迦太基,并于公元前207年在意大利北部歼灭了由哈斯德鲁拔率领的来自西班牙的迦太基援军。罗马名将大西庇阿肃清迦太基在西班牙的势力之后,于公元前204年率军远征北非。次年,汉尼拔奉召回国。

罗马和迦太基于公元前202年在迦太基城西南的扎马决战,汉尼拔失败。公元前201年,双方订立和约,迦太基被迫放弃北非以外的一切属地,交出舰队和战象,并在此后的五十年内赔款一万塔兰特,规定非经罗马允许不能与其他国家交战。迦太基从此丧失了军事和外交自主权。

《迦太基遗址》A4100000014 · 2019年4月13日摄于突尼斯突尼斯城

公元前237年,迦太基将领哈米尔卡 · 巴卡率军渡海进入西班牙东南沿海地区。公元前221年,其子汉尼拔子承父业执掌迦太基军事大权。此时,埃布罗河以南地区已为迦太基人所控制。公元前219年,汉尼拔攻占与罗马结盟的萨贡图姆,翌年与罗马再次发生战争,即第二次布匿战争。

汉尼拔,迦太基最伟大的军事家。第二次布匿战争期间从其父手中接过迦太基的军事大权后,汉尼拔率领迦太基军队从西班牙翻越比利牛斯山和阿尔卑斯山,挺进意大利北部。在公元前218年的特拉比亚战役、公元前217年的特拉西美诺湖战役和公元前216年的坎尼战役中巧妙利用计谋引诱并击溃罗马人。

坎尼战役之后,曾经不可一世、所向披靡的罗马军团不敢与汉尼拔正面冲突,而是改变策略进行游击战,这才使得战争态势逐渐得到扭转。公元前204年,罗马人在大西庇阿的率领下进攻迦太基本土,迫使汉尼拔退缩非洲。公元前202年,大西庇阿于扎马战役击败汉尼拔。

战后汉尼拔成为迦太基的行政官,以帮助迦太基从战争的疮痍中恢复。公元前195年,在罗马人的施压下,汉尼拔出走东方,流亡到塞琉西王国。公元前189年,罗马人打败安条克三世后要求引渡汉尼拔。汉尼拔逃到小亚细亚北部的比提尼亚王国。即使如此,视汉尼拔为心头大患的罗马人仍不放心,穷追猛打,坚持将其引渡到罗马受审。重压之下,绝望之余,汉尼拔于公元前183年服毒自尽。

汉尼拢是一位伟大的战略家和军事家。时至今日,全球很多军事学家仍然在研究这位军事天才。

《迦太基遗址》A4100000013 · 2019年4月13日摄于突尼斯突尼斯城

公元前264至前146年,为争夺西地中海的海上霸权,古罗马帝国与古迦太基帝国之间先后进行了三次战争。由于罗马人称迦太基为「布匿」,所以这三次战争分别称为第一、第二和第三次「布匿战争」。

公元前三世纪时古迦太基是地中海西部强大的奴隶制国家,而同一时期,古罗马帝国统一意大利后与迦太基形成了对峙之势,并最终引发了第一次布匿战争。

战争的起因是在皮洛斯战争期间,叙拉古雇佣军中的一批意大利人强占了西西里岛东北部的墨西拿。公元前265年,因与叙拉古僭主发生冲突而处于不利形势,这些意大利人分为两派,分别求助于迦太基和罗马。迦太基抢先控制了墨西拿。公元前264年罗马军队开进西西里,第一次布匿战争的序幕由此揭开。

罗马先后占领墨西拿和阿格里琴托,迫使叙拉古与之结盟。但此时的地中海仍是迦太基人的天下。为了对抗强大的迦太基海军,罗马人迅速建立了一支舰队,并在公元前260年的米列海战及公元前256年的埃克诺穆斯海战中大胜对手。

公元前241年,罗马海军用两百艘全新战船组成的庞大海军舰队在埃加迪群岛附近大败迦太基舰队。迦太基被迫求和,将西西里及其附近利帕里群岛让给罗马,并附加巨额战争赔款。公元前238年,罗马人乘迦太基雇佣军发生暴乱之机再次出兵,一举占领了撒丁岛和科西嘉岛。

《迦太基遗址》A4100000012 · 2019年4月13日摄于突尼斯突尼斯城

古迦太基建国后即建立起一支强大的海军控制海上贸易,迦太基城迅速成为地中海的贸易中心,其货币也一举成为西地中海的强势货币。在强盛时期,古迦太基的船队非常庞大,光五十支桨的战船就达数百艘之多。这在古罗马帝国海军建立之前足以横扫地中海。古迦太基政权依靠这支强大的军队,控制了西地中海沿岸的城市和大片领土,几乎垄断了整个地中海贸易。与此同时,迦太基还向非洲内陆扩张,建立奴隶制庄园发展农业。

在鼎盛时间,古迦太基疆疆域辽阔,其势力范围曾覆盖今北非沿岸、西班牙中部、科西嘉岛、萨丁尼亚岛、西西里岛和马尔他岛以及非洲大陆的大片土地。尤其是在地中海,古迦太基帝国与当时同样强盛的古希腊帝国分庭抗礼、二分天下。

公元前 535年,迦太基人联合伊特拉斯坎人在科西嘉岛近岸打败了古希腊人的一支舰队,这揭开了两大帝国百年军事对抗的序幕。直到公元前四世纪初,古希腊人开始退缩,古迦太基与古希腊之间的纷争大致告一段落。

但之后,迦太基人迎来了另一个更加强大的对手:古罗马帝国。

《迦太基遗址》A4100000011 · 2019年4月13日摄于突尼斯突尼斯城

腓尼基是一个非常古老的民族,是闪米特人的一个分支。闪米特不是一个特定的民族,而是指那些同属闪米特语系的民族。

最早生活在今黎巴嫩地域和叙利亚地中海东沿岸一个狭长地带的是胡里特人,到了大约公元前三十世纪,一支迦南人来到这一地区并同化了当地原住民,形成了一个操闪米特语的新的民族。这个民族后来被希腊人称为「腓尼基」。

腓尼基人与犹太人非常接近,不但同属闪米特语系,而且现以色列和巴勒斯坦所在地区古时就是迦南。犹太人在摩西的带领下「出埃及」后开始在这一地区定居。

腓尼基人不但和他们的近亲犹太人一样精于经商,而且擅长航海。公元前十四、十五世纪,腓尼基人开始在地中海沿岸大兴修建城邦。到公元前十世纪,这些腓尼基人的城邦已经非常富庶和繁华,但这一时期腓尼基人的政治地位并不高,因为他们没有自己的国家,只是屈居于埃及、亚述帝国的篱下。

公元前八世纪,腓尼基人来到北非现突尼斯首都突尼斯城一带,并在这里修建起他们在北非殖民地的「新的城市」,即「迦太基」。

公元前650年,迦太基独立,成为腓尼基人的一个奴隶治国家:古迦太基。

《「阿拉法特」》F0300000243 · 2019年4月11日摄于突尼斯歇比卡绿洲

在突尼斯托泽尔昂克艾日迈勒参观电影《星球大战》外景地的时候,有一个欧洲女模特在拍平面广告。外婆见她的阿拉伯头巾戴得很漂亮,说也想试试。琢磨来琢磨去,总觉得形似而神不似。第二天在歇比卡小憩,我把越野车司机拽来,请他帮忙给外婆做个示范。到底是行家,也就三五下,外婆便成了「阿拉法特」。

依我的理解,这种应该属于阿拉伯头巾。

阿拉伯人,尤其是沙漠地带的阿拉伯人,无论男女,都有戴头巾的习惯,为的是抵御阳光和风沙。

穆斯林女性也戴头巾,但其主要目的是不让自己的肌肤暴露在众目睽睽之下。极端保守的女性穆斯林甚至完全蒙面,而越是世俗,就越是随意。在那些已经相当世俗化的穆斯林群体中,女性穆斯林的头巾看上去更像是一种配饰,美观,有些还非常时尚。

《静物》C0000000011 · 2019年4月26日摄于中国西藏拉萨布宫七号咖啡馆

汉字差一点就没了。一次是上世纪上半叶的「汉字拉丁化运动」,再一次是上世纪下半叶计算机革命。两次都是有人认为汉字比拉丁字落后,于前者不便学习,于后者不便处理,在很大程度上拖累了中国科学和技术的发展进步。庆幸的是,最后都虎头蛇尾,不了了之。若不然,下面的这篇奇文便成了一纸天书。

《季姬击鸡记》

赵元任

季姬寂,集鸡,鸡即棘鸡。棘鸡饥叽,季姬及箕稷济鸡。鸡既济,跻姬笈,季姬忌,急咭鸡,鸡急,继圾几,季姬急,即籍箕击鸡,箕疾击几伎,伎即齑,鸡叽集几基,季姬急极屐击鸡,鸡既殛,季姬激,即记《季姬击鸡记》。

译成白话,如下:

有一个女孩叫季姬,因为独自一人很寂寞,所以找了一些小鸡来养。不过因为那些小鸡都是来自野外那些荆棘中,所以饿的饥叫起来。季姬拿着簸箕中的小米喂小鸡,等到小鸡吃饱之后却飞到了季姬的书籍中作乱。季姬害怕小鸡将自己的书籍弄脏,于是赶紧去撵走小鸡,小鸡很惧怕季姬的追赶,于是飞到了桌子上。季姬更是非常着急,于是拿着手中的簸箕砸小鸡。可是小鸡躲避的速度太快了,季姬砸到的是桌子上的陶伎俑。陶伎俑被砸在地上,摔了个粉碎。季姬看着小鸡还大胆的在桌下乱叫一通,于是生气的脱下着急的木屐来打鸡,很不幸的是一砸击中,小鸡死了。季姬心情异常激动不能平复,于是坐下来写下了这篇文。

《西迪布萨义德》A4100000010 · 2019年4月13日摄于突尼斯突尼斯城

说走就走?

去三五百公里的周边或者国内的城市转转,那完全可以说走就走。毕竟环境熟悉,生活便利,除了忘带钱包和身份证,其他问题一般都很容易就地解决。但如果是出境,事情就变得完全不一样了,事先需要考虑和准备的事情很多。如果疏忽,旅途中的生活便利倒还在其次,能不能顺利出入境都可能是个问题。

去往一个陌生的国家或地区,非常有必要事先重点了解一下当地的出入境政策,尤其要详细了解哪些东西必须携带,哪些东西允许携带,哪些东西不可以携带,像现金、烟、酒、食品、动物及动物制品等等,涉及当地的海关、检验检疫或环境及动物保护方面的政策、法律。很多国家,如果违反当地的出入境政策,即使是出于无意,后果也可能非常严重。

现在电子烟在很多国家或地区都被视作吸毒工具而严格禁止,一但查获携带入境,很有可能属于重罪,将面临高额罚款,甚至入狱。再就是药品。很多在国内司空见惯的常用药,尤其是感冒、平喘或镇痛类药物,在一些国家视作麻醉品或毒品。如果被查获,会被以走私毒品罪论处,后果将非常严重。

大多数国家通常会允许游客携带一定数量的酒类,但有些伊斯兰国家对酒类管控得非常严重。前几年曾经发生过瑞典女游客因在飞机上饮酒,在入境阿联酋时遭到拘留的事件。

有些事情很容易疏忽,甚至根本不会想到。我们去年入境肯尼亚时,行李检查得非常严格,其中一项就是塑料制品,这涉及肯尼亚的禁塑令。哪些塑料制品可以被带进肯尼亚,哪些不可以入境,作为游客有必要事先了解一下。该带的不带,不该带的带了,都很麻烦。

前年第一次去乌兹别克斯坦,入境时没有申报随身携带的人民币,出境时遇到麻烦了,几千元人民币差点被没收。那时乌兹别克斯坦对外币管制非常严格。去年第二次再去时,情况就改善很多。

《「御好烧」》B0000000069 · 2019年3月9日摄于中国上海「花月」长宁万科店

不粘锅表面的涂层通常为「特氟龙」,由美国杜邦公司专利生产,其正式的化学名称叫「聚四氟乙烯」。

聚四氟乙烯的化学性能非常稳定,少量误食也会直接被排出体外,不会对人体造成任何伤害。况且,这种材料可以在260摄氏度的温度下连续使用,极限温度可达300摄氏度。而一般烹饪时,油温最高也就250摄氏度左右,因此,即使不粘锅表面破损也可以继续使用,唯一的问题只是可能会有些粘锅。

在极端情况下,比如长时间干烧,不粘锅的温度将超过300摄氏度,甚至达到400摄氏度。在这种极端情况下,哪怕是完好无损的不粘锅,其表面的聚四氟乙烯涂层也将开始裂解、挥发,产生毒性物质。

所以,只要不干烧,无论其表面涂层破损与否,不粘锅都可以放心使用。

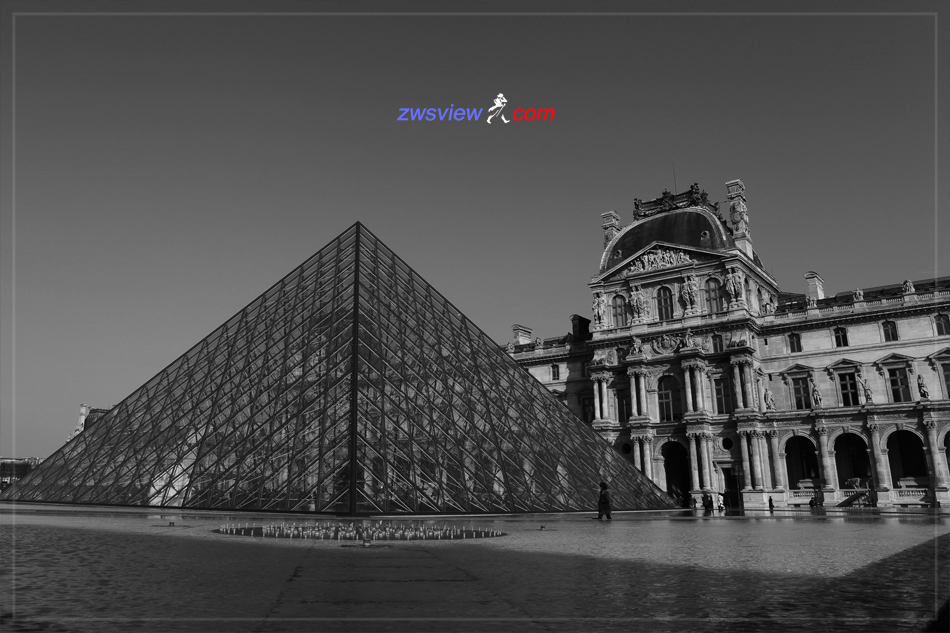

《卢浮宫金字塔》A2501000008 · 2011年3月8日摄于法国法兰西岛巴黎

法国人的审美并不总是像人们印象中的那么时尚和前卫,即使是很多大名鼎鼎的文学家、艺术家、画家、诗人,经常也不过尔尔。比如埃菲尔铁塔,因其形象怪异,不知遭到过他们多少唾骂。有人扬言势不两立,甚至绕道而行。

再比如卢浮宫金字塔。

当年,当法国总统密特朗宣布准备由贝聿铭担纲卢浮宫重建项目建筑师时,法国人惊愕得目瞪口呆。生性傲娇的法国人根本不敢相信总统的这一决定。在得知密特朗决心已定后,很多法国人开始没日没夜地抗议:「我们的卢浮宫,干嘛要找个中国人来重建啊。」

法国民众如此,法国的政客和建筑师们心里也很是不爽,明里暗里较着劲使绊子。当贝聿铭把卢浮宫改建的设计方案交到法国历史古迹最高委员会时,委员们丝毫没有要给贝聿铭留点面子的意思:「这金字塔什么破玩意儿?看起来像颗寒碜的钻石!」把贝聿铭的翻译气得都想不起法语,倒是贝聿铭相当淡定:因为翻译晕了,而他又听不懂法语,耳不闻,心不烦。

接下来的日子对贝聿铭来说有些磕磕绊绊:走在大街上,经常遭人白眼,有一回还被一个巴黎女人吐了一脚的口水。贝聿铭对此大都「夏虫不语冰」,一笑了之,惹不起就躲。他坚信:「批评是需要历史,需要时间的,要过几十年再看。今天做了,明天就说不好,这种评价我觉得没有价值。」

这样不被人待见的屈辱时光持续了两年多。贝聿铭一直都是用笑容来应对所有来自外界的压力和指责。他的助手说:「我从不记得贝聿铭曾经沮丧过。他是位非常冷静的人,每次看到他的时候,脸上总是保持着那种独有的迷人微笑。」

在计划正式实施前,贝聿铭将整个改造方案的点睛之作「金字塔」做成了一个模型放在卢浮宫门前,邀请六万巴黎人前往参观并投票。看到实物模型之后的法国人开始改变他们之前的观点,纷纷点赞:「金字塔和巴黎的夜空一样,是鲜活的。」

金字塔落成后,曾让法国人如梗在喉、寝食难安的金字塔,一夜间成为他们的骄傲:「令人嫌弃的金字塔变得可爱,就像卢浮宫里飞来的一颗巨大宝石。」就连之前最毒舌、宣称「绝对不能接受」的《费加罗报》也在头版发表评论:「金字塔真的很美」。

《希瓦古城》A2102000005 · 2017年4月28日摄于乌兹别克斯坦花剌子模希瓦

乌兹别克斯坦是一个双重内陆国家,即不仅乌兹别克斯坦没有海岸线,就连与之接壤的所有周边国家也都不靠海。但在乌兹别克斯坦北部与哈萨克斯坦接壤有一片叫「咸海」的咸水湖,面积曾经超过六万平方公里。

上世纪末,周边国家开始建立各自的海军。乌兹别克斯坦不甘示弱,分别从德国和联酋购买了几条军舰,打算在咸海成立自己的海军。不料由于一系列的失误,这些军舰一到咸海便直接沉入海底。建立海军一事也就不了了之。

到了本世纪初,中亚诸国为争夺和控制里海的石油资源,纷纷加强海军建设。这再一次激发起乌兹别克斯想建立自己海军的决心,并不惜重金一口气从韩国和阿联酋购入40余艘舰艇、直升机,组建起一支包括水兵、飞行员、陆战队和岸基炮兵在内的大约2500名战斗人员的海军。这些装备和兵力全部被部署在咸海,向周边国家展示其海上武装力量。

只是由于近年来人类的过度利用,咸海面积正以极快的速度持续萎缩,其大部分早在五年前便已干涸,剩下的预计到2020年也将消失殆尽。这就让乌兹别克斯坦很尴尬了:海军终于有了,可海快没了。

《「恶形恶状」》F0300000248 · 2019年5月2日摄于中国上海杨浦悠方

大了,也知道要注意形象了。只是对于一个跟外公有一拼的「烂糊三鲜汤」来说,这事有点难。

昨天接这小子放学,远远的就见他走路的样子跟往常不太一样:一只手死死地捂着左下腹,别别扭扭的。等他走到跟前,我问:「怎么了?肚子疼?」

「不。喝药时不小心洒在衣服上了,糗死了。」最近这小子在喝煎药。

「哦。」

到了车上,他迫不及待地掏出同学送的一块金币巧克力塞到我手里。「外公你猜,这是什么?」每当收到礼物他总是很开心,而且总是第一时间跟我们分享他的开心。

「金币巧克力。」我说。

「对。看上去很精致是吧?」

昨天气温达到34摄氏度,巧克力已经很软了。

车进小区,我熄了火,说:「你收拾一下,我们下车。」

「外公,不对了。」

「怎么不对了?又是什么状况?」

「巧克力化得一塌糊涂,车垫上好大一滩。」

「没事,没事。明天我带湿抹布下来擦就是了。」

「还有一个问题,我的衣服上好像也有。你帮我看看。」

下车,他转过身背对着我。我一看,确实有,也是一大滩。

从停车场到家门口要走几十米路。当时正是下班时间,小区的人很多。只见这小子一手在前挡着肚子,一手在后捂住屁股,一边走,一边喃喃自语:

「恶形恶状,恶形恶状。」

《酸菜鱼》B0000000068 · 2019年5月2日摄于中国上海杨浦诗玛云庄云南餐厅

中国的一些地方,比如像贵州、云南等,喜欢用酸对食物进行调味。而山西人更是像喝酒一样喝醋。

酸、甘、苦、辛、咸,酸居「五味」之首。中国人用酸调味的历史至少可以追溯至先秦时期。与想像不同的是,当时的酸味料很可能不是醋,而是梅子。

「若作和羹,尔惟盐梅。」此话出自《尚书 · 商书 · 说命下》,为商王武丁对贤臣傅说所言,意思是说:如果我做汤羹,你就是盐和梅。这从一个侧面反映出当时的人对酸味偏爱有加。先秦人的这种调味手法已经被现代考古发掘所证实:在多座商墓出土文物中都发现了梅子的核。比如殷墟西区墓葬群中编号为M284的商墓中曾出土过一只铜鼎,其内便发现有梅核,推测为调味之用。

在商墓考古中,还发现随葬有大量狗、羊、猪、鸡等很多动物,以及鱼形、鸟形、动物形器物,可见当时食材已相当丰富。这些肉类非腥即膻,烹饪时需要对其适当的调味。

梅子性酸,做出的菜品自然「酸味十足」。从先秦时普遍使用梅子这种调味品来看,「酸味」应该是其时的流行味道,人们喜欢喝酸味汤羹便是证明,不然武丁也不会说出「若作和羹,尔惟盐梅」这样的话来。

梅子作为调味品使用时,一般用青梅,除了做汤羹调味品外,做鱼、肉时也需用梅来去除异味。《晏子春秋 · 重而异者》中有云:所谓「和,如羹焉,水火醯醢盐梅,以烹鱼肉」,这同样证明了先秦人经常用梅子当调味品来烹鱼煮肉。

《穆罕默德的宠物》E0300000018 · 2019年4月12日摄于突尼斯

大约五六年前,为了应对叙利亚动乱所造成的人道主义灾难,伊斯兰当局曾下令叙利亚的伊斯兰教教徒可以吃猫、狗、驴和其他动物。而根据伊斯兰教义,这些动物原本是禁止食用的。特别是猫,因为猫在伊斯兰社会中深受宠爱,其地位丝毫不逊色于印度教国家中的牛。

据说伊斯兰教先知穆罕默德有一只宠物猫,叫米埃扎,宠爱有加。一天,穆罕默德准备去做祈祷时,发现米埃扎正在趴在他的长袍袖子上睡得正香,于是拿起剪刀,小心翼翼地把长袍从袖子上剪了下来,穿上,去做祈祷。这样做,仅仅是为了不打扰米埃扎的美梦。

因为先知穆罕默德喜欢猫,于是有关猫的种种善迹广为流传:

艾布 · 胡莱勒是穆罕默德最早的追随都之一。有一回,他养的一只小公猫扑杀了一条正准备攻击穆罕默德的毒蛇。先知因此得救。穆罕默德心怀感激地伸手抚摸了这只勇敢而幸运的小公猫。穆斯林们相信,很多猫前额上的四道黑纹,就是穆罕默德当年抚摸后留下的印记。不仅如此,猫有九命,也是穆罕默德所赐。

在专门记录先知穆罕默德行为和语言的伊斯兰教圣典《圣训》中有一段提到了猫:

穆罕默德称猫是是洁净之物,是人类的好伙伴。据伊本 · 迪纳尔传述:「他母亲奉女主人之命送布丁给阿依莎,阿依莎正在礼拜,示意她放下,结果来了一只猫,还吃了一些布丁。可是,等阿依莎做完礼拜后,就从猫吃过的地方开始吃。她说,『安拉的使者说过,猫非污秽之物,是陪伴你们的动物之一。』她还说,『我曾看到安拉的使者用猫喝剩的水小净』。」

穆罕默德要求人们善待猫,要给予足够的食物。他自己就是这方面的榜样。据阿以莎回忆:穆罕默德死时一贫如洗,只留下两样东西,即供猫用的水和食物。

穆斯林相信,虐待猫的人一定会遭受报应。《圣训》中讲述了这样一个故事:一个女人囚禁了一只猫,既不喂养,又不让牠外出自己觅食,结果这只猫被活活饿死。穆罕默德说,他看到这个女人不但最后进了火狱,还被猫用利爪撕扯。

《小憩》C0000000010 · 2019年4月9日摄于摩洛哥卡萨布兰卡

太阳镜,装饰在其次,其更重要的作用还是为了保护眼睛。

阳光,尤其是强烈的阳光对眼睛具有双重伤害:强光及紫外线。因此,太阳镜必须既可以隔绝部分光线,同时必须能隔绝部分紫外线。后者很容易被忽视。

由于太阳镜的阻隔,眼睛所吸收到的光线会减弱。为适应这一变化,瞳孔会自动作出调节而有所放大。如果太阳镜不具有阻隔紫外线的功能,由于瞳孔放大,眼睛会增加对紫外线的吸收,从而增加受伤害的风险,更容易患上白内障等眼睛疾病。

与其戴一副不防紫外线的太阳镜,倒不如不戴。因为眼睛直接暴露在强烈的太阳光下,瞳孔会自动收缩。这样,在减少强光进入眼睛的同时,紫外线也相应地一并减少,对眼睛的伤害也就相对较小。

《布哈拉街景》A2104000006 · 2018年11月8日摄于乌兹别克斯坦布哈拉

中亚五国:哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦的国名都有一个共同的后缀「斯坦」,而且这些国家无一例外都属于伊斯兰国家,因此,很多人把「斯坦」和伊斯兰国家混为一谈。

「斯坦」一词来源于波斯语,意为「地区」和「土地」,像「哈萨克斯坦」,其本意是指「哈萨克人居住的地方」。中亚五国同属伊斯兰国家,只是因为这些国家后来被突厥化和伊斯兰化了。

印度也叫印度斯坦,这个国家并不信奉袋装教,而是信奉佛教和印度教。和印度同处南亚的巴基斯坦独立后,也使用「斯坦」作为国名。

「斯坦」不仅用于国名,一些国家的某些地区也用来作为地名,像库尔德斯坦、达格斯坦、鞑靼斯坦、巴什科尔托斯坦等。这些「斯坦」分布在欧亚的不同国家。

巴勒斯坦是个例外。尽管巴勒斯坦国名中也带有「斯坦」,但这个「斯坦」与其他大部分「斯坦」并非同宗同源,只是由于发音相近而被汉译成了「斯坦」。

《马拉兹格驼夫》F0200000019 · 2019年4月11日摄于突尼斯杜兹撒哈拉沙漠

阿拉伯、伊斯兰和穆斯林分属三个概念,即:种族、宗教、信徒。

阿拉伯通常指阿拉伯民族或阿拉伯人的国家。目前全世界有二十二个阿拉伯国家:阿尔及利亚、埃及、利比亚、摩洛哥、突尼斯、阿联酋、阿曼、巴林、科威特、卡塔尔、沙特、巴勒斯坦、黎巴嫩、叙利亚、伊拉克、约旦、吉布提、毛里塔尼亚、苏丹、索马里、科摩罗和也门。所有这些国家构成了阿拉伯世界。大约公元前八世纪,阿拉伯半岛出现了早期的阿拉伯国家。

伊斯兰指伊斯兰教,目前与佛教、基督教并称世界三大宗教。伊斯兰教脱胎于犹太教和基督教,大约于公元七世纪左右开始在阿拉伯半岛传播,这要比阿拉伯国家的出现晚了一千五百多年。

穆斯林即伊斯兰教教徒。

大多数的阿拉伯国家都信奉伊斯兰教,但信奉伊斯兰教的并非都属于阿拉伯国家。比如伊朗和土耳其。伊朗的主体民族是波斯,而土耳其的主体民族是土耳其。

无论属于哪个民族,也无论身处哪个国家,只要信奉伊斯兰教,就都是穆斯林。