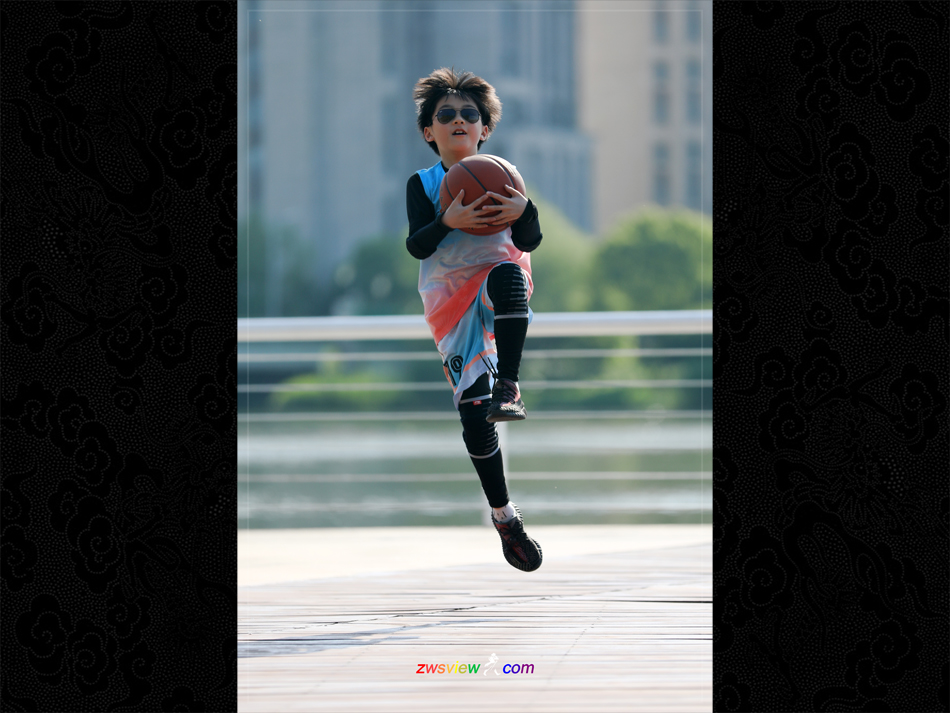

《上篮》F0300000393 · 2021年5月1日摄于中国上海杨浦新江湾城公园

「五四」青年节。

前些年,网上疯传一则关于联合国重新划分各年龄段的消息:18岁之前为未成年,18至65岁为青年,66至79岁为中年,80至99岁为老年,100岁以上为长寿老人。

惊喜不惊喜?意外不意外?

太过意外。所以我怀疑这是一个玩笑。如果真是这样,那联合国真是吃错药了。要知道,中国人平均预期寿命只有76.1岁,也就是说,按平均算,中国人不但青年时就已经退休,而且根本活不到老年。

这算什么事儿。

《上篮》F0300000393 · 2021年5月1日摄于中国上海杨浦新江湾城公园

「五四」青年节。

前些年,网上疯传一则关于联合国重新划分各年龄段的消息:18岁之前为未成年,18至65岁为青年,66至79岁为中年,80至99岁为老年,100岁以上为长寿老人。

惊喜不惊喜?意外不意外?

太过意外。所以我怀疑这是一个玩笑。如果真是这样,那联合国真是吃错药了。要知道,中国人平均预期寿命只有76.1岁,也就是说,按平均算,中国人不但青年时就已经退休,而且根本活不到老年。

这算什么事儿。

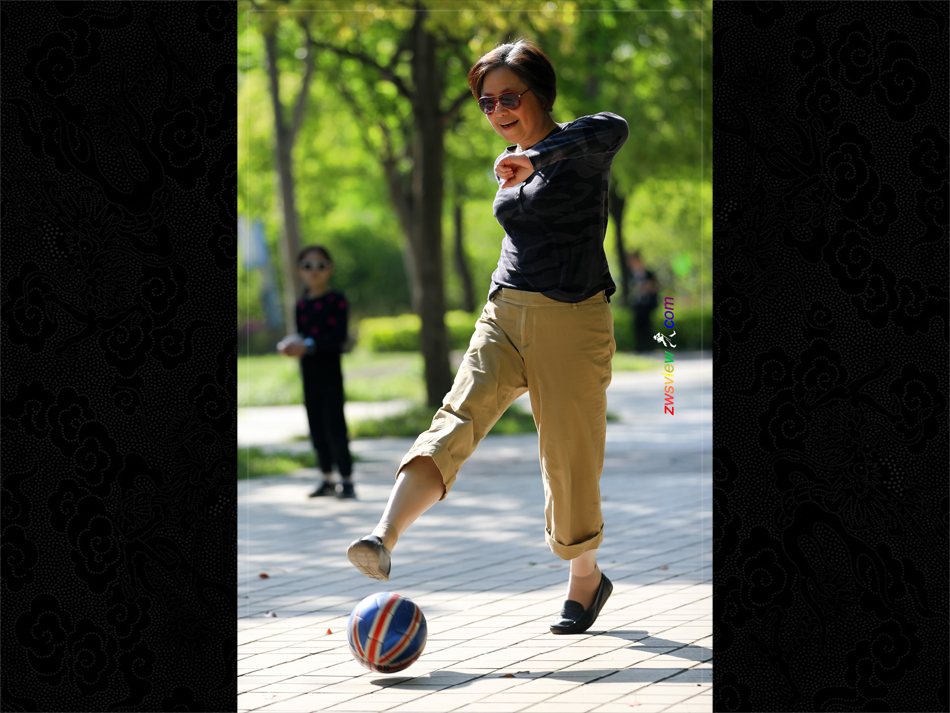

《外婆聊发少女狂》F0300000392 · 2021年5月2日摄于中国上海杨浦新江湾城公园

外婆狠狠地秀了一把无中生有的球技。

上岁数了,见人多容易烦。这回「五一」小长假也没出去凑热闹,就带着闹闹一起骑自行车去离家不远的公园,晒晒太阳,踢踢球。玩累了,再一起跑去新疆人开的「疆域时光」,啃口馕,撸个串。也挺开心。

《㸆菜》B0000000152 · 2021年5月2日摄于中国上海杨浦悠方庄隐阁

㸆菜,典型的宁波家常小菜。咸、甜、酥、绵,用宁波话来说,很「下饭」。

这道菜做法也很简单:将青菜在热油中翻炒,加酱油、水、糖,文火焖烧,至汤汁收干即可。

这种慢火烧煮至收汁的烹饪方法,上海话叫「㸆」:黄鱼鲞㸆肉、霉干菜㸆肉。

《玩》F0300000390 · 2021年5月1日摄于中国上海杨浦新江湾城公园

五一国际劳动节。2021年已经过去了三分之一。

昨天晚间,一场突如其来的狂风导致仅南通一市就有11人遇难,百余人受伤。

生命如此短暂,又如此脆弱,只要活着,还有什么理由不开心。

《「九芳斋」粽子》B0000000151 · 2021年4月30日摄于中国上海杨浦

外婆比较传统,端午临近,又忙着裹起了粽子。我说这粽子比「五芳斋」的好吃,可以叫「九芳斋」。

粽叶,上海人叫「箬壳」或「粽箬壳」。操上海话的上海人十个有十个会说,但恐怕十个有九个半不知道这俩字怎么写。

箬壳,就是箬竹的叶子。

顺便说一下,「箬」还有一个异体字:「篛」,同音不同形。

《小憩》B0000000150 · 2021年3月22日摄于中国上海黄浦申报馆

打上月29日开始恢复户外锻炼,到今天已坚持了一个月零两天。

风雨无阻,一天不落。按一天一小时、6公里算,连走带跑的超过了180公里,到无锡了。

嘿嘿。

《春天里》N0000000021 · 2021年1月17日摄于中国上海杨浦

今天上午跑去悠方购物中心注射了第一剂国药北生所的灭活新冠疫苗,三周后再注射第二剂。

最近几天,上海满大街都是宣传志愿者和临时接种点,号召市民注射新冠疫苗。政府希望能全国能尽快建立起抵抗新冠传播的群体免疫屏障,以期能有效控制新冠疫情的反复,保持业已取得的抗疫成果。

所谓群体免疫屏障,就是具有免疫力的人群数量达到总人口一定比例后,就能有效阻断疾病的传播。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友称,按照新冠病毒传播系数计算,人群形成免疫屏障一般需要约70%至80%的人接种疫苗。

所以,尽快接种新冠疫苗,既是对自己的一种保护,同时也是对他人的一种保护。尽量做到应种尽种,最大限度地提高接种率,这样就可以在保护自己的同时,让那些因种种原因无法接种或者接种后没有产生免疫力的人群也能得到很好的保护。

《候车》A0205000010 · 2013年2月28日摄于日本广岛广

近日,日本因新冠疫情失控而第三次发布紧急事态宣言,涉及东京都、大阪府、兵库县和京都府。为此,大阪市多所中学停课。然而,然而,当地教育管理部门规定,中小学生在家上网课,但中午必须回学校集体用餐。

匪夷所思。

《盘中一筯黄金鸡》B0000000149 · 2021年4月9日摄于中国上海黄浦御延公馆宏伊店

「堂上十分绿醑酒,盘中一味黄金鸡」一句据传出自李白。这也难怪。李白是个有名的吃货,又写得一手好诗,把这样一句对仗工整的美食诗归在李白名下,大伙也是愿意信的。

但这次错了。

「堂上十分绿醑酒,盘中一味黄金鸡」原文是「亭上十分绿醑酒,盘中一筯黄金鸡」,《邀月亭》首句,为宋朝才子马存所作。

《邀月亭》

宋 马存

亭上十分绿醑酒,盘中一筯黄金鸡。

沧溟东角邀姮娥,水轮碾上青琉璃。

天风洒扫浮云没,千岩万壑琼瑶窟。

桂花飞影入盏来,倾下胸中照清骨。

玉兔捣药与谁餐,且与豪客留朱颜。

朱颜如可留,恩重如丘山。

为君杀却虾蟆精,腰间老剑光芒寒。

举酒劝明月,听我歌声发。

照见古人多少愁,更与今人照离别。

我曹自是高阳徒,肯学群儿叹圆缺。

《茶》C0000000020 · 2021年4月18日摄于中国上海杨浦

前几年去乌兹别克斯坦出差,晚上想泡方便面,酒店客房里找不到烧水壶。于是打电话到前台。过不多久,工作人员敲门,手里捧着一个托盘,碗、碟、勺、叉、筷,还有一只装满开水的茶壶。很隆重的样子。

如果经常出国,你会发现,很多国家的酒店客房没有烧水壶。当然,日本除外。日本几乎所有酒店客房都有小电炉或烧水杯,供沏袋泡茶用。即使是国外的机场,也很难找得到开水。有时为了续点茶,不得不向咖啡店求助。因为外国人很少有像中国人一样,到哪都想着喝杯热茶,甚至热水。

我们不一样。

我们为什么不一样?这可能和中国近代爆发过几次疫情有关:鼠疫、霍乱、血吸虫病等。这些传染病有一个共同特点:粪口传播。而将水烧开可以有效杀死水中的寄生虫的虫卵和致病微生物,从而阻断传染病的一个重要传播途径。

新中国成立后,卫生健康机构一直在不遗余力地大力提倡「不喝生水」。久而久之,中国人养成了喝热水的习惯。

《非洲菊》D0004000007 · 2021年4月23日摄于中国上海杨浦

非洲菊,原产于南非的多年生草本菊科植物。

非洲菊的别名很多,除了波斯花、千日菊、太阳花,它还有一个好听的名字,叫扶郎花。

相传上世纪初,马达加斯加有一个名叫斯朗伊妮的少女,她从小就非常喜欢这种茎枝微弯、花朵低档垂的野花。出嫁那天,斯朗伊妮要求家里插上很多这种花以营造婚礼气氛。婚礼上,来自各方的亲朋载歌载舞,相互频频祝酒。不料新郎不胜酒力,几杯之后步履踉跄、醉态尽显。斯朗伊妮只得将他搀扶进卧室。众宾客见状,觉得新娘搀扶新郎的势态像极了非洲菊。于是,非洲菊被称为了扶郎花。

《西湖藕饼》B0000000148 · 2021年4月3日摄于中国上海宝山钱塘秋荷

藕有几个孔?「田九塘七」。「田九」是说田里种的藕多九孔,「塘七」是说塘里栽的藕多七孔。

藕的孔越多,相对来说品质就越高。七孔藕又称红花藕,是野生藕,所含淀粉相对较多,口感绵软,适合做烫;而九孔藕又称白花藕,脆嫩多汁,适合凉拌或清炒。早年在湖北吃过一次凉拌藕尖,即幼藕,生脆爽口。

其实藕不只有七孔或九孔。睢宁县双沟镇产一种白莲藕有十个孔,是元、明年间的贡品。

传说乾隆有一次在杭州用膳。见厨子端藕上桌,这位风流帝王触景生浪,脱口而出:「一弯西子臂、七窍比干心。」

在盛产莲藕的西子湖畔吃口七孔藕还这么兴致勃勃,乾隆真是缺心眼儿。

《油焖笋》B0000000147 · 2021年4月13日摄于中国浙江桐乡乌镇外婆小灶

《食笋》

唐 白居易

此州乃竹乡,春笋满山谷。

山夫折盈抱,抱来早市鬻。

物以多为贱,双钱易一束。

置之炊甑中,与饭同时熟。

紫箨坼故锦,素肌掰新玉。

每日遂加餐,经时不思肉。

久为京洛客,此味常不足。

且食勿踟蹰,南风吹作竹。

《吉野里遗址》A0213000010 · 2012年11月18日摄于日本佐贺神琦

明治维新让日本较亚洲其他国家率先进入工业化时代,这让很多日本人产生一种误解:日本民族,即大和民族优越于其他亚洲民族。

但最近的研究表明,日本绳纹时代和后来的弥生时代分属不同人种,而后者才是现代日本人真正的祖先。并且,通过对弥生时代人骨的基因测序,发现这一人群来自东亚大陆。

这就有些尴尬了。

《法兰西多士》B0000000146 · 2021年3月31日摄于中国上海杨浦香江姳苑

「触祭」,应该是来自宁波方言的上海话,意「吃」,多用于骂人。比如「侬饭触祭饱啦」,用北方话来说,就是「你吃饱了撑的」;再比如,孩子刚吃过饭就嚷嚷着说饿,大人会骂:「饭刚吃过,又想触祭啦?」

祭,指的是旧时逢年过节供奉的祭品。孩子馋,瞒着大人偷吃祭品叫「触祭」。

「头颈极细,只想触祭」,是说脖子细的人嘴更馋。想想也对。旧时的孩子,脖子细,很可能意味着营养不良,比其他孩子更嘴馋也就可以理解了。

《百叶结熇肉》B0000000144 · 2021年4月9日摄于中国上海黄浦御延公馆宏伊店

百叶结熇肉是上海的传统家常菜。

百叶结,将薄百叶裁块,卷成条,绞麻花,最后打成结。

可能是因为沪语「绞」、「搞」同音,「绞百叶结」一说成了「搞百叶结」,于是有了一句上海经典俚语:「搞啥百叶结」,换用北方话来说,就是「瞎搞啥啊」。

见某人把事搞砸了,你想埋怨或指责他,可以说:「侬搞啥百叶结。」说这话的时候,你多半会皱着眉头。

《黑麦列巴》B0000000143 · 2021年4月18日摄于中国上海杨浦

黑麦面包,很俄罗斯。

黑麦不是小麦,而是主要产自高寒地区的另一种禾本科植物。由于能耐零下37摄氏度低温,所以乌克兰和俄罗斯广泛栽种。这两个国家的黑麦产量约占全球产量的三分之一。

黑麦是除小麦之外唯一能做面包的谷物。黑麦的蛋白质含量约为17%,组成氨基酸含量普遍高于普通小麦,其中苯丙氨酸约是普通小麦6倍多,色氨酸含量更约是普通小麦的15倍。黑麦矿物质含量也很丰富,而且普遍高于普通小麦,含钙量是普通小麦的4倍,铁是其12倍,镁更是其15倍,另外还富含硒元素和碘元素,因此黑麦也被称为补钙麦、补血麦和富硒麦等。此外,黑麦的膳食纤维含量很高,是普通浅色小麦的3倍左右,而且也远超过人们常吃的食物中膳食纤维含量;另一方面,在健肠胃、助消化和防抗癌等作用上,黑麦的膳食纤维也是高居所有谷物膳食纤维之首,同时远远超过水果和蔬菜膳食纤维。

木酚素,又称木脂素,是组成纤维类复合物的一类多酚化合物,也是植物雌激素的一种。黑麦中木酚素含量较高,而且同时包含开环异落叶松树脂酚和乌台树脂酚两种成分,这是一个与普通小麦的重要区别点,因为普通小麦虽然也含有一定量木酚素,但其中成分仅为开环异落叶松树脂酚。大量研究证实,开环异落叶松树脂酚和乌台树脂酚在人体内可以转变成肠内酯和肠二醇,进而发挥非常良好的防癌抗癌作用,尤其是对于前列腺癌、大肠癌和乳腺癌的防抗效果非常好。

再就是阿魏酸和烷基间苯二酚。阿魏酸具有很强抗氧化活性,因为阿魏酸对过氧化氢、超氧自由基、羟基自由基和过氧化亚硝基等都有强大的清除作用,另一方面还可以抑制产生自由基的酶,促进抗氧化酶的产生。同时,阿魏酸还能保护体内细胞免受过氧化物的侵袭,尤其是羟基自由基和一氧化氮造成的氧化损伤;烷基间苯二酚由国外学者温克特等首次在麦类中发现的一类特殊的酚类化合物。在所研究的诸多谷物里,仅黑麦及小麦等麦类中含有大量的烷基间苯二酚。烷基间苯二酚具有多种重要的生物活性作用,如抗革兰氏阳性菌、抗肿瘤、抗氧化和稳定细胞膜等,还可以作为食用全麦食品的生物标记,用于测定烷基间苯二酚成分可以用来鉴别全麦食品。

最后,黑麦,尤其是黑麦麸,含有极为丰富的果聚糖、戊聚糖、β-葡聚糖和阿拉伯木聚糖等,这些都属于难消化碳水化合物,虽然这些成分难以被人体消化,但却具有非常重要的益生元特性,调节肠道菌群平衡,降低血中胆固醇、降低餐后血糖的作用,同时还能增加胃肠到的蠕动,促进有害物质排出,对预防肠道疾病具有良好的作用。

《烤鸭》B0000000142 · 2021年4月3日摄于中国上海宝山钱塘秋荷

烤鸭大体分为南北两派,南派即广式烤鸭,北派即北京烤鸭。

北京烤鸭和广式烤鸭在选鸭、淹渍、烤制等很多方法都有所不同。但最主要的区别在于:北京烤鸭的重点在皮,肉淡而无味,需用大葱、大酱调味;而广式烤鸭的重点在肉,腌渍入味,无需蘸料也很好吃。

通常而言,北京烤鸭皮、肉分切后上桌;而广式烤鸭连皮带肉一起剁块后上桌。

《小食》B0000000141 · 2021年2月2日摄于中国上海黄浦宏伊国际广场

今天从家步行到闹闹的学校接他下课。7公里,历时1小时16分。

挣扎了几年才取得的减重成果,被一场新冠疫情彻底清零。好吧,国内的疫情大体控制住了,生活也几乎恢复到了疫情前的状态。于是下决心,从3月29日起,每天坚持跑步一小时。

可惜的是,头一天,也就是3月29日那天跑了5.62公里,但第二天刚开跑就发现左脚踝受伤。为了做到既不加重伤痛同时又不放弃运动,只得改成疾走。就这样,一路坚持到了今天,计18天。

我想我会坚持。