《秋到乌兰布统》A0116010016 · 2017年9月23日摄于中国内蒙古赤峰克什克腾

近日有报道称,美国伊利诺伊大学香槟分校一个名叫杰里米 · 盖斯特的土木与环境工程教授研究发现:

「各国可能正在向使用人体排泄物作为肥料的方向靠近,从而为更多的循环、可持续的经济提供闭环。」

《秋到乌兰布统》A0116010016 · 2017年9月23日摄于中国内蒙古赤峰克什克腾

近日有报道称,美国伊利诺伊大学香槟分校一个名叫杰里米 · 盖斯特的土木与环境工程教授研究发现:

「各国可能正在向使用人体排泄物作为肥料的方向靠近,从而为更多的循环、可持续的经济提供闭环。」

《敬请期待》F0300000418 · 2021年9月1日摄于中国上海杨浦悠方生活购物广场

黄色雷电预警加上37摄氏度的橙色高温预警,老天爷这是打算用开水来迎接开学的节奏。

一个热气腾腾的开学日。

好吧,蒸蒸日上。

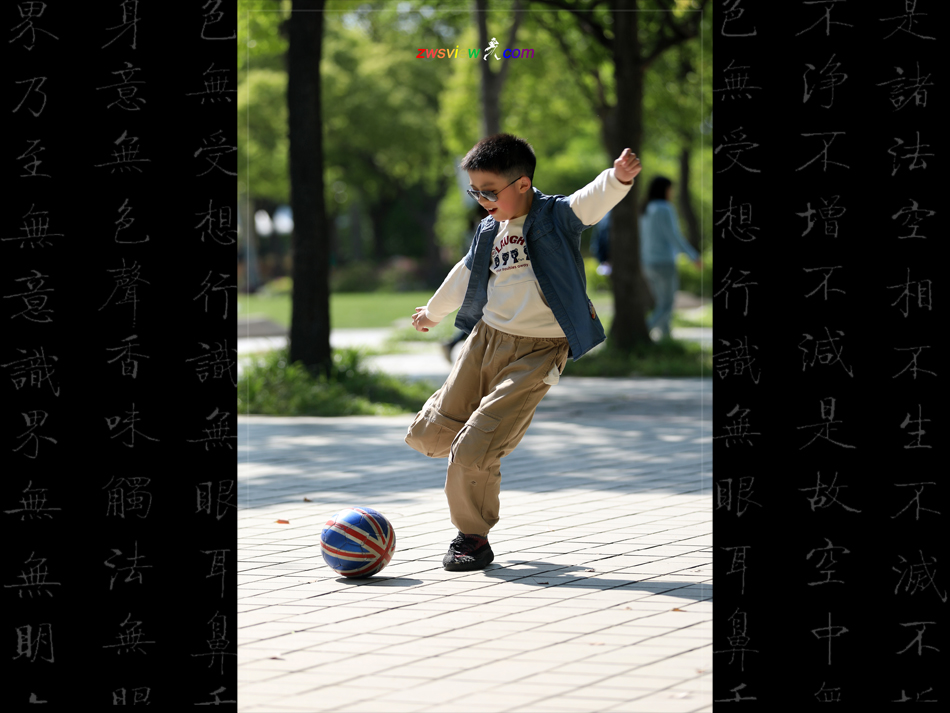

《架势》F0300000417 · 2021年5月2日摄于中国上海杨浦新江湾城公园

暑假最后一天。多云,34摄氏度。

四点半,这小子说作业做完了,要我陪着打羽毛球,还要去几公里开外的新江湾城公园。于是带上球拍,他骑着自己的车,我开了一辆共享单车,骑着上了路。到了公园门口,锁车,拿球拍,突然发现球忘带了。两个面面相觑,寻思了半天还是没辙,商量着还是回家,就在楼下玩。

悻悻而归。

回到家,我锁好共享单车,然后随这小子一起下到地库停车。刚支好车,准备上锁,突然发现车锁还在共享单车的篮兜里。这回没时间再面面相觑,我赶紧跑回去找。还好,锁还在。

重新回到地库,锁好车。他上楼拿球,我提着球拍在楼下等。等他拿好球下楼,突然发现风有点大。我让这小子站上风,我站下风,拉开架势奋力发球。结果球像回旋镖一般落在了我的脚下。又试,还那样。

面面相觑,只得作罢。

《澳牛刺身》B0000000227 · 2021年8月24日摄于中国上海黄浦Maki House寿司

有一年在埃塞俄比亚的亚的斯亚贝巴。酒店的后面有一家露天小酒馆,一大块生牛肉挂在墙上,食客用小刀割来直接生吃下酒。当时很想下楼去尝尝,只是因为担心寄生虫而作罢。

日料中的很多东西是生食的,不只是蔬果,刺身,牛刺身,马刺身,生鸡蛋液拌饭、拌牛肉,都是生食的。

很多人不习惯生食,其实生食还是很值得尝试一下的。生食不光营养不容易破坏和流失,更重要的是,生食能体验到与熟食完全不一样的美妙口感。

《策马扬鞭》A0116010015 · 2017年9月24日摄于中国内蒙古赤峰克什克腾乌兰布统

一驿过一驿,驿骑如流星;

平明发咸阳,幕及陇山头。

中国的邮政存续了三千多年,秦汉时就已经建立起一整套的驿邮制度,即国家级信息传递系统。到大唐时更是驿站过千、驿卒过万。正是有了非常完备的邮驿系统,唐玄宗才可以公器私用,「每岁飞驰以进」,将南方的荔枝飞速运京,以讨杨玉环的欢心。

对驿邮速度的规定,各朝不尽相同。唐朝普通邮驿为日行六驿,按每驿三十里算,即每天跑一百八十里;加急为日行十驿,即三百里;而特急则须日驰五百里。

「八百里加急」,即八百里内当天达送。不知是否确有其事,或许「八百里加急」只是一种说法,表示十万火急。驿使接令后,策马飞驰。除了驿站换马外,一路上人不离鞍、马不停蹄,直至将信送达,不敢有丝毫怠慢。

《白切肉》B0000000226 · 2021年7月8日摄于中国贵州贵阳

几年前,世界卫生组织将「红肉」列为「二类致癌物」,引发了人们的普遍关注。但相信很多人并不清楚世界卫生组织所说的红肉和白肉是如何定义的。

判断一下:猪肉和金枪鱼肉分别属于什么肉?

猪肉属于红肉,而金枪鱼肉属于白肉,与颜色无关。

世界卫生组织对红肉和白肉的定义是,哺乳动物,包括牛、马、猪、羊等的肌肉属于红肉;而禽类,包括鸡、鸭、鹅等以及水产品,包括鱼、虾、贝类等都属于白肉。

《小菜》B0000000225 · 2021年6月27日摄于中国贵州贵阳

剩菜能不能吃?

剩菜的危害主要体现两个方面,一是致病菌,二是亚硝酸盐。剩菜即使冷藏保存,也不能完全抑制致细菌的繁殖,有的细菌可以导致性急胃肠道症状,有的细菌甚至还会将剩菜中的硝酸盐还原成被美国食品及药品管理局列为2A类致癌物的亚硝酸盐。

所以,最好不要食用剩菜,尤其是长久的剩菜。如果非要食用,有必要采取一些措施来降低可能存在的危害。

对于致病菌,一般通过烧熟煮透就可以杀灭;而对于亚硝酸盐,可在剩菜中加入适量的维生素C。因为维生素C能够在一定程度上降解亚硝酸盐。

《鳗鱼饭》B0000000195 · 2021年8月24日摄于中国上海黄浦Maki House寿司

据说鳗鱼饭在日本分为两种,一种叫「鳗丼」,一种叫「鳗重」,二者的区别在于:很多鳗丼采用的是半成品烤鳗复热,以及取烤鳗的前后两端,成本相对较低,价格也就亲民些;而鳗重不同,鳗重的烤鳗通常都是活杀现烤,并且更多取用最为肥美的中端,人工和食材成本都较鳗丼高很多,价格自然也高。

鳗丼的盛器多为圆形的瓷碗或木碗,而鳗重则更多使用精致的漆器方盒,显得隆重和高端,但不尽然。毕竟这只是一种约定俗成而非强制规范,不排除有的店家会「小题大做」。

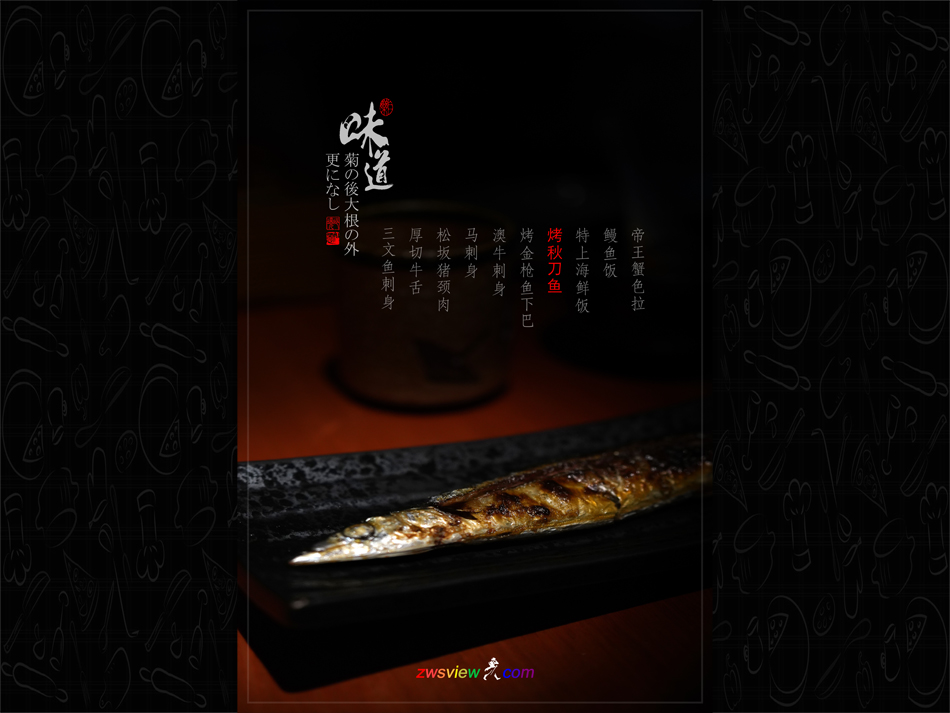

《烤秋刀鱼》B0000000194 · 2021年8月24日中国上海黄浦Maki House寿司

日本人有入秋食用秋刀鱼的习俗。

据说江户时代的日本有句谚语:「秋刀魚が出ると按摩が引っ込む」,秋刀鱼上市,按摩师下岗,意思是说秋刀鱼营养丰富,吃了元气大增,也就无需再按摩保健了。

秋刀鱼一直是日本,尤其是北海道近海的大宗渔业资源。有资料显示,2002年,日本的秋刀鱼产量为22.5万吨,价格低廉。但自2015年起,因受海洋环流影响,日本的秋刀鱼捕捞量急剧下降。去年央视《第一时间》栏目报道称,日本有12艘秋刀鱼捕捞船出海一周,结果一无所获。而今年情况也不容乐观。日本共同社报道,北海道的一家渔业协会不久前称,上月上旬「禁渔令」解除后,该协会所属渔船多次出海,但没有发现鱼群,只得空手而归。

由于产量骤减,秋刀鱼的价格飞涨,也就几年时间,乌鸡就变成了凤凰。

近年来,我国的秋刀鱼产量相对比较稳定,价格波动也不大。

眼下正值初秋,是秋刀鱼最为肥美的季节,不品尝一下?

顺便说一下,由于至今无法人工养殖,市面上的秋刀鱼都是野生的。

《扁尖》B0000000193 · 2021年6月3日摄于中国浙江淳安千岛湖

每年春天,外婆都会托人从浙江捎好些扁尖回来存着,或做汤,或凉拌,鲜美、脆嫩。

扁尖,又叫天目笋干。采自临安天目山的石竹嫩笋或嫩根鞭先经盐煮、烘干,制成「直尖」后用烫盐水浸泡复软,剪去嫩尖,再经揉、搓、烘干,用木锤敲扁,就成了扁尖。而剪下的嫩尖烘干后称为「焙熄」,是天目笋干中的上品。

天目笋干产自临安,但出名却是在苏州。

清大才子袁枚在其所撰《随园食单 · 小菜单》中讲述了天目笋干的制作过程:

「笋脯出处最多,以家园所烘为第一。取鲜笋加盐煮熟,上篮烘之。须昼夜环看,稍火不旺则溲矣。用清酱者,色微黑。春笋、冬笋皆可为之。」

对于如何挑选,袁枚也颇多心得:

「天目笋多在苏州发卖。其篓中盖面者最佳,下二寸便搀入老根硬节矣。须出重价,专买其盖面者数十条,如集狐成腋之义。」

说卖笋干的小贩,为了好看,往往将上好的嫩笋干盖在竹篓的最上层,而将老根硬节之类的藏在下面。有知情者如果只想要上面的嫩笋干,需另外加价。

最后,胡乱猜测一下:扁尖,「鞭尖」之讹称也未可知。在沪语中,几乎皆发音「鞭尖」,发音「扁尖」者,闻所未闻。

《开胃汤》B0000000220 · 2021年7月2日摄于中国贵州贵阳黔城故事小十字虎峰店

很多人从小就知道,肉汤,汤比肉更有营养。

但这是错的。

肉汤里面只有少量氨基酸、核苷酸,嘌呤以及为数不多的矿物质和乳糜微粒,而组织合成所急需的蛋白质90%至93%以上仍然留在肉里,汤里的含量不足总数的10%,其它的营养成分如脂肪、脂溶性维生素、矿物质也大多留在肉里。因此可以肯定地说,肉里的营养物质比汤里的要多得多。

和想像不同,浓白的汤汁并不意味其富含营养。在煲汤的过程中,烹调油中的脂肪及肉中所含的脂肪组织被粉碎成了细小的微粒,而卵磷脂、明胶分子和一些蛋白质起到了乳化剂的作用,形成了水包油的乳化液,使得汤汁浓白,最终成了乳化脂肪,多喝并无益处。

肉汤,往往汤很鲜美,而肉却大都口感很柴。这不是营养转移所致,而是和煲汤过程中加盐的时间有关。过早加盐,汤的渗透压升高,导致肉过多地脱水,也就是变柴。可以在汤出锅之前放入盐,这样可以减少肉的脱水程度。

肉经过熬煮后,其中的含氮化合物就会溶于汤中。这时的汤汁有刺激胃液分泌的作用。汤越浓味道就越鲜,其刺激胃液分泌的作用也越强。另外,肉汤里面的蛋白质虽然很低,但经过熬制蛋白质转化为更容易消化吸收的胨和肽类蛋白质所以,消化功能或食欲较差的人喝肉汤能增进食欲并有助于消化吸收。

最后,营养学家建议,喝汤时最好先把浮油撇掉。

《小流浪汉》F0300000416 · 2018年6月4日摄于美国加利福尼亚洛杉矶比佛利山

英国《每日邮报》报道,洛杉矶市长加希提于上月末签署了一项法令:在距离街道、人行道或其他公共通行权区域300米范围内坐下、躺下、睡觉或露营均属犯罪。违反该项法令者将面临监禁六个月、最高一千美元的罚款。

加希表示,签署该项法令的目的并不是惩罚无家可归者,而是促进公共安全、保护公众健康、保障公共场所的清洁和行人的通行权。

嗯,听上去很有道理的样子。

没地方安身?要么蹲监狱,要么滚。洛杉矶分分钟就变成了一座居者有其屋的模范城市。

《猪仔流沙包》B0000000219 · 2021年8月14日摄于中国上海杨浦点都德合生汇店

包子,馒头,孰先孰后?

包子先。只是最初的包子叫馒头。是不是有点绕?

话说当年诸葛亮率蜀军征伐南蛮。班师途中,泸水狂风大作、惊涛拍岸,将蜀军阻于江岸。诸葛亮召来南蛮降将孟获一问究竟,方知是战亡将士不甘被抛弃于异乡,故兴风作浪。孟获支招诸葛亮,用南蛮俘军首级祭江,可安抚亡魂。诸葛亮不忍妄杀蛮兵,命军中厨子以麵裹肉代替蛮头,设案祭江。

此事明藏书家郎瑛在其笔记《七修类稿》中有载:

「馒头本名蛮头,蛮地以人头祭神,诸葛之征孟获,命以麵包肉为人头以祭,谓之『蛮头』,今讹而为馒头也。」

《牛排》B0000000218 · 2011年6月11日摄于中国上海黄浦花园饭

美拉德反应,是羰基化合物,比如还原糖和氨基化合物,比如氨基酸或蛋白质在烘、煎、烤等高温作用下所产生的一种复杂的化学反应,最初由法国化学家美拉德于1912年提出。

美拉德反应在食品加工中普遍存在,它能让食物颜色变深,并且产生特殊的香气。但与此同时,美拉德反应也在一定程度上破坏了食物中很多的营养物质,甚至会产生一定的有毒物质。

在食品加工中,另一个非常类似的反应就是焦糖化反应。焦糖化反应同样能使食物颜色变深,并且同样能产生诱人的香气。这在烘焙中尤为突出。但与美拉德反应不同的是,在焦糖化反应中,没有氨基酸或蛋白质的参与,而是糖类在高温作用下脱水、裂解。

印度有一种小吃,其原料和制作都非常简单,就是将新鲜牛奶倒入铁锅中翻炒,直至牛奶变成褐色的浓稠的糊状物,经冷却凝固后再切成类似小方蛋糕的样子食用。

这应该就是新鲜牛奶中的乳糖和乳蛋白发生了美拉德反应所致。

《香煎鳕鱼》B0000000189 · 2021年6月11日摄于中国上海黄浦花园饭

明高濂在其所撰《遵生八笺》中讲述了这样一则故事:

「上因问:『食品何物最珍?』对曰:『物无定味,适口者珍。臣止知虀汁为美。』」

这则故事明、清有好几个版本,除了个别字词不同外,意思大同小异:

宋太宗问美食家、心腹大臣苏易简,怎样的食物才称得上最好?苏易简回答说,因人而异,可口就好。像我就好一口咸菜卤。

《吃茶去》C0000000026 · 2021年4月18日摄于中国上海杨浦

「有僧到赵,从谂禅师问:『新近曾到此间么?』曰:『曾到』。师曰:『吃茶去。』又问僧,僧曰:『不曾到。』师曰:『吃茶去。』后院主问曰:『为甚曾到也云吃茶去,不曾到也云吃茶去?』师召院主,主应诺,师曰:『吃茶去。』」

这是一则非常有名的禅宗公案,出自宋代佛教禅宗史书《五灯会元》。

两个和尚不辞辛劳来到赵州,向从谂禅师请教禅为何物。禅师问这两个和尚以前来过没,一和尚说以前来过,禅师叫他吃茶去;另一和尚说以前没来过,禅师也叫他吃茶去,弄得一旁的监院一头雾水,问禅师,来过的和尚叫他吃茶去,没来过的和尚也叫他吃茶去,为什么?禅师跟他说:「吃茶去。」

《油条》B0000000217 · 2021年8月14日摄于中国上海杨浦点都德合生汇店

油条,北方一些地方,像天津,叫馃子。

小时候曾听到有上海人管油条叫「油炸鬼」的,应该是「油炸桧」的讹称,其背后有这样一个传说:

南宋时期,奸臣秦桧以「莫须有」的罪名杀害了岳飞父子,百姓敢怒而不敢言,但私下里用麵捏成秦桧两口子绞在一起下油锅炸。这种麵点就叫「油炸桧」。

传说真假莫辨,但油条确实都是两股一起炸的。为什么?

山东电视台的一档节目曾就这一问题专门请教了一家小吃店炸油条的厨子,得到的回答是:单股的油条炸不胖。

油条下锅后,其外表一遇到滚油很快就会变得脆硬,限制了油条的膨胀;而双股的油条则不同,两股麵条的接触部位相比外表受热慢,这就让油条有了充足的时间膨胀,这样炸出来的油条要胖得多。

《日式炸鸡翅》B0000000200 · 2021年8月10日摄于中国上海杨浦合生汇浅草六丁目

这道菜在日本的小酒馆里很常见,叫「手羽先唐扬」。「手羽先」,鸡翅;「唐扬」,「大唐风味油炸」。「手羽先唐扬」,即日式炸鸡翅。

在日本,「唐扬」一词的出现比「空扬」或「衣扬」都要晚。「空扬」的出现不晚于18世纪中期,「衣扬」也不晚于18世纪末,而「唐扬」的首次出现是在1932年。

那一年,以贩卖洋食为主的「三笠会馆」分店参考中式炸鸡的做法,推出了「若鸡唐扬」,自此,唐扬这种烹饪方式开始出现在日本餐馆的菜单上。

很多人以为唐扬就是日式炸鸡,其实不尽然。尽管唐扬通常和鸡块关系密切,但确切地说,唐扬只是日本料理的一种烹饪方式:将腌渍好的食材裹上唐扬粉后油炸。不光是鸡,任何食物都可「唐扬」,正像任何食物都可红烧或清蒸一样。