《柳橙香煎鳕鱼》B0000000271 · 2021年12月2日摄于中国上海闵行鲔吞 · 寿喜烧

「鳕鱼」不是特定品种,而是一个大家庭。广义上,鳕形目鱼类都可以称为鳕鱼,但狭义上,只有鳕属下的三种鱼:大西洋鳕、太平洋鳕和格陵兰鳕才是真正的鳕鱼,也就是所谓的「真鳕鱼」。

格陵兰鳕产量一直不高,所以并不常见;太平洋鳕通常用于鱼排或鱼肉汉堡;让鳕鱼闻名天下的是大西洋鳕。但由于过度捕捞,本世纪初已被列为濒危物种,一般很难见到了。

现在市场上的「深海鳕鱼片」,大都是鼠尾鳕科的细鳞壮鳕和斑纹腔吻鳕,以及和真鳕鱼同科同属的黄线狭鳕,也就是明太鱼。除真鳕鱼外的其他鳕鱼,俗称「水鳕鱼」。

龙鳕鱼,也就是前几年闹得鳕鱼市场沸沸扬扬的油鱼。这种鱼的正式名称叫「棘鳞蛇鲭」,其体内含有人体完全不能消化的蜡脂,食用后容易导致腹泻。

最后说一下价格昂贵的银鳕鱼。

银鳕鱼,一种是鲉形目下的裸盖鱼,由于其外表呈深蓝灰色或黑色,也称「黑鳕」;另一种鲈形目下的小鳞犬牙南极鱼。从生物学分类上看,这两种鱼都不属于鳕鱼。市场上的「法国银鳕鱼」一般指后者。

林林总总的「鳕鱼」,最贵的银鳕鱼每斤一、二百块,最便宜的每斤十来块,价格相差十倍,购买时如何区分?

鳕鱼体形较大,通常被分割成块状出售。容易搞浑的是银鳕鱼和龙鳕鱼。相对鳕鱼,银鳕鱼较小,一般都是圆切;而龙鳕鱼主要是用来冒充银鳕鱼,因此一般也是圆切。但仔细看,二者还是很容易区分的。银鳕鱼圆切片外形呈规整的椭圆形,而龙鳕鱼的外形不如银鳕鱼规整;银鳕鱼肉质细腻、洁白,而且紧实,龙鳕鱼肉质看上去发黄,且大都带有红色暗纹;银鳕鱼煎的时候不下油,不爆锅,不松散,龙鳕鱼刚好相反:下油、爆锅、容易煎散。

《浦东老八样》B0000000270 · 2021年11月12日摄于中国上海浦东海沈村又见老八样

浦东老八样,上海郊区一些地方的乡土菜,似乎以浦东三林地区的最为有名。浦东老八样的食材通常都很普通,做法也很家常,口味有咸口,也有甜口。

叫「老八样」,是指其有八道菜。但具体哪八道,并无定式。通常包括一个什锦拼盘,一个三鲜汤,以及其他鸡鸭鱼肉蛋等六道热菜。

《浦东时报》上登载过一篇文章,专门介绍浦东老八样,应该比较接地气:

旧时,浦东农村操办喜酒,席中有鸡、鸭、鱼、肉、咸肉、蛋卷、三鲜和扣三丝八个菜。流传至今,人们称之为「老八样」。

其中的肉就是走油肉,与扣鸡、扣鸭、红烧鲫鱼构成席面上的四个主菜。这就好比八仙桌的四条腿,有了这四个主菜,席面就撑得起来。其他的菜式,因料、因时,包括东家的经济条件,由厨房师傅自由发挥。咸肉水笋、扣蛋卷、三鲜肉皮、扣三丝则是另外最多用的四个菜。

那时,席面上没有冷盆,也没有热炒,俗称“硬八样”。上菜不分前后,八个菜同时上八仙桌。八位「仙人」对八道菜,倒也吉利。「老八样」与八仙桌,是一种饮食制度的契合。

后来,有了热炒,一般是两个咸两个甜。条件好的人家也有上四个咸两个甜的,但一定要双数。原料荤素搭配,成半汤半菜。至于冷盆,爆鱼、糖醋排骨、白切肚子等,六样、八样、十样都行,拼在一个大腰子盘或平盘里,称「什锦拼盆」。作为头菜,拼盆的五颜六色,正好和了喜酒筵席的主题。

上菜,也有了基本的程序。先冷后热,先咸后甜,先热炒后大菜。走油肉一定要压轴上桌。肉最「吃价」,最贵的理应放在最后。这与外地农村将鱼压轴上桌有不同,人家是讲究口彩好,年年有余。

浦东本地人好面子,办喜事,请的宾客多,开的席桌也多。为了大批量制作菜肴,「老八样」的烹调方法以炸、白煮、红烧、汤炒、干蒸为主,上菜速度快,质量稳定。

走油肉的成菜就复合了以上多种方法,与「周代八珍」中「炮豚」的烹制有相同之处。

走油肉选用猪肋条中方,肥瘦相间,老话叫「三坒头」肉。经过一煮,中火断生;二炸,大火上色;三烧,小火入味;四蒸,旺火酥烂。所谓「火为之纪」,没有半天功夫,走油肉是上不了桌的,其滋味在时间的等待中变得醇厚。成品不改刀,一方肉装一碗,油而不腻,浓郁朴实。皱起的表皮,是热力千锤百炼的结果,也是浦东「老八样」菜式烹饪技艺的精妙所在。只有这样的精心烹饪,才能让走油肉担当「老八样」席面上压轴的大任。

三鲜肉皮采用「汤炒」技法成菜。猪皮本是粗糙之物,阴干后,经过油炸,膨胀起来后就不同了。那蜂窝眼,是物理结构的调整,也是肉皮幻化成美味的秘密。锅中热油炝香姜葱,投入肉丸、爆鱼、鲜菇等配料,加入高汤,放入涨发后切成骨牌块的肉皮,旺火滚透。如此,肉皮的蜂窝眼里充盈着汤汁,肌理变得滑爽柔软,似乎从下里巴人变成了阳春白雪。这道菜的成功,全是一锅用心吊制的高汤的功劳。

「老八样」菜式简朴实惠。主料大多是鸡、鸭、鱼肉等家常原料,辅佐以时令鲜蔬,口味清醇,咸鲜适宜。没有川菜的麻辣热烈,却有淮扬菜的纯粹与平和,还多了份软糯滋润。这倒有点像江南人的性格,迎合四方。

在主料「刀面」与辅料「搭头」的配合上,「老八样」菜肴还融进了人情世故。

比如「扣鸡」,选用浦东地产的名鸡九斤黄,活杀,煮断生,自然风凉。将鸡胸、腿、背脊等斩成小指般的条块,块块有骨、有肉、有皮,皮朝下,整齐排入碗底。一只鸡,装八碗。然后,胶菜去叶取梗,切成筷子条,装入碗中,压实,上笼蒸透。鸡从碗中扣出,皮面正好向上,油光鲜亮,形成「刀面」。如果,蒸好的鸡扣到盘中,丢了皮,掉了肉,等于人脸上破了相。卖相不灵了,还谈何面子。这时候,「刀面」就是人面,是东家的面子。

胶菜梗作为「搭头」,起支撑作用,让扣鸡的造型圆润饱满;同时,遮盖了鸡的腥,吊出了鲜。「刀面」下有了搭头」,既丰富了菜肴的食用价值,还提高了风味特色。并且,降低了成本,让经济条件有限的东家没有多花钱。

「刀面」在外,「搭头」在里,有面子有里子,一碗扣鸡,道出了浦东的风俗人情。

咸与鲜的味觉构架,是「老八样」菜肴调味的定律。「咸肉水笋」中选用的咸肉,是经过腌制后有浓浓肉香的。其咸味是百味之主,也是本菜的味觉基础。水发毛笋切根去老头,留其清香味辅佐咸肉。当肉与笋在口腔里汇合时,人的味蕾便会探测到奇迹,真切地感受到了「五味调和百味鲜」的魅力。

俗话说,咸鱼淡肉。所以走油肉不用盐,全部用红酱油来调味,并且用些糖来协调咸与鲜的关系。同样是成菜色泽红亮浓润的红烧鲫鱼,除了用红酱油定色,还要加白酱油增加一些咸口,才能压住鱼的腥味,突出鲜美滋味。

因原料性质不同,进行差别化的调味,「老八样」厨师抓住了「食以鲜为贵」的精髓。

「老八样」菜肴,大部分以拙朴为特色,具有浓厚的乡土气息。扣三丝却以细巧见长。它刀工细,三种食料切成棉纱线;用料清鲜,鸡肉、火腿、冬笋是标配;口味清淡,基本不用什么调料,只保持三种原料的原汁原味;造型别致,三种原料排整齐,装入汤盅里,分成六个块面,如风车形。蒸熟后扣在盖碗中,汤清澈,质鲜嫩,秀丽淡雅。

简菜精做,粗菜细做,在朴与巧的对比中,「老八样」菜肴是好吃又好看。

烹制「老八样」菜肴的厨师,善于就地取材,巧炒搭配,不墨守传统技法,常常会改良创新。同样的扣三丝,普通的茭白、咸肉丝、鸡丝也能保证出品,不一定非要价高的金华火腿和新鲜冬笋。只要成品精致、纤巧、匀称,有汁有料,一样是颊齿留香。

「有法而无法」的烹饪理念,是「老八样」菜肴所表达的生活哲理,也是浦东这块土地上百姓的生活情趣。

「口之于味,有同嗜焉。」如今,点开美食网站,输入「老八样」,马上就有许多店家跳出来。在浦东、在上海,「老八样」又焕发出新的活力。作为一款饮食制品,一种宴席制度,一个文化符号,相信「老八样」的滋味,在时间的流变中,会越来越绵长,越来越醇厚。

《锄烧》B0000000182 · 2021年12月10日摄于中国上海闵行鲔吞 · 和牛寿喜烧

鋤焼,即我们常说的寿喜锅或寿喜烧。

最早品尝到锄烧,是二十多年前在长崎的大岛,即现今的西海市。烧热的煎锅,加入黄油、白糖、番茄块,煸出汁,放入牛肉薄片涮烫至半熟后蘸生蛋液吃,嫩滑、香甜,蛮好吃的。

这种吃法在日本的关西比较流行,而关东的吃法则有点类似国内的暖锅:食材码在锅内一起煮熟后,捞出,醮料吃。

个人觉得,关西的吃法更为正宗。因为锄烧最初就是以锄为锅,烹饪的重点在烧而不在煮。

所以,可以用「寿喜烧」来指关西吃法,而用「寿喜锅」来指关东吃法。开个玩笑。

关东的「寿喜锅」其实很像日本的另一种料理:「鍋物」。搞不懂二者有什么区别,可能是食材不同,比如有没有牛肉;也可能是口味不同,比如是不是甜口。

《厨师》F0200000041 · 2021年11月10日摄于中国上海虹口新大陆中国厨房

注意过厨师戴的帽子没?

正规餐厅或高星级酒店,厨师的着装是很讲究的。不同级别的厨师,他们的着装有明显的区别,包括服装面料、做工、款式,甚至是厨巾和衣扣的颜色。其中最明显的是厨师帽的样式。

常见的厨师帽有三种:一种是高30公分左右带褶的桶形帽,第二种稍矮些,高大约25公分,第三种就是矮帽。这三种厨师帽分别对应厨师不同的等级,行政总厨、领班、厨师等。帽子越高,其等级或职务就越高。

当然,厨师的着装并没有相应的国家标准,通常只是企业规定或行业通行惯例。

除了上述标志外,有些厨师还有一些特殊标志,比如国徽胸章或国旗臂章等。没有细究过什么样的厨师可以佩戴这类特殊标志,猜测这些应该都属于荣誉性标志,要么拥有国家顶级厨师资格,要么代表国家参加国际厨艺比赛。

《章鱼小丸子》B0000000268 · 2021年12月2日摄于中国上海闵行鲔吞 · 寿喜烧

每次去大阪城,都会在天守阁脚下的小店买一盒章鱼小丸子。这种在日本家喻户晓的风味小吃就出自大阪。边尝章鱼小丸子边游大阪城,倒是蛮应景的。

章鱼小丸子,也有称章鱼烧,日语叫「蛸焼」,据说最初为章鱼小丸子专营店「会津屋」创始人远藤留吉首创。

制作章鱼小丸子的食材,主要是麵糊、章鱼须粒和照烧酱。先将麵糊填入半球形的模具中,放上章鱼须粒,等稍微受热定型后,用签子将半球状的丸子竖起,在空出的模具内继续添入麵糊,几次三番之后,便成了一个完整的球形小丸子。再用签子翻动丸子,使其受热均匀,内外熟透。吃的时候,现浇照烧酱。

上个月丫头说用摩飞锅自己做章鱼小丸子,我建议她不用章鱼须,改用墨鱼粒试试。我感觉章鱼须粒有点硬,墨鱼粒的口感应该更适合她儿子。

《文武方门》A0104070004 · 2021年11月25日摄于中国江苏南京明孝陵

明孝陵是明朝开国皇帝朱元璋和马皇后的合葬墓,1381年开建,1405年建成,历时24年。明孝陵开建次年,马皇后殡天,入葬地宫。十六年后,即,1398年,朱元璋驾崩,与皇后合葬于地宫。其后,又七年,明孝陵方告完成。

捎带说一下。朱元璋下葬,陪葬嫔妃40众。可见孔子当年「始作俑者,其无后乎」的诅咒有多先见。

明孝陵规模宏大,仅陵垣周长即达22.5公里。当时栽树万株,养鹿千头。

明孝陵作为明清皇陵之首,承唐宋帝陵「依山为陵」旧制,又创方坟为圜丘新制,直接影响明清两代五百余年20多座帝王陵寝的形制。依历史进程分布于北京、湖北、辽宁、河北等地的明清皇家陵寝,均按南京明孝陵的规制和模式营建,在中国帝陵发展史上有着特殊的地位,故称「明清皇家第一陵」。

至清末,因遭受战乱,陵内所有木质建筑损毁殆尽,所存石头建筑也残破不堪。现所见建筑多为新中国成立后修缮或重建。

2003年,明孝陵被联合国教科文组织列入《世界遗产明录》。

《油墩子》B0000000266 · 2021年12月2日摄于中国上海闵行七宝老街

说油炸臭豆腐和油墩子曾经是上海街头小吃中的担纲花旦一点不为过。只是随着饮食观念的改变,如今这类油炸食品日渐式微。油炸臭豆腐还好些,油墩子似乎不多见了。

将加了葱花和盐的稀麵糊舀进长柄的腰形铁皮模子铺底,放入萝卜丝馅,再盖一层稀麵糊,连勺一起送进沸滚的油锅中。待油墩子从铁皮勺中氽出后,用长竹筷翻几回身,略显焦黄,夹出,排在架在油锅上的铁丝架,一来沥油,二来也是保温。

在我小的时候,油墩子大概四分钱一个。冬天放学后,能吃上一个烫嘴的油墩子,很奢侈,不亚于现在捧一杯星巴克。因为不光是钱,还得半两粮票。所以并不常吃,只能偶尔解解馋。

昨天逛七宝老街,见到油墩子,没吃,只是站在一旁看了好一会儿,亲切中带着几分感慨。

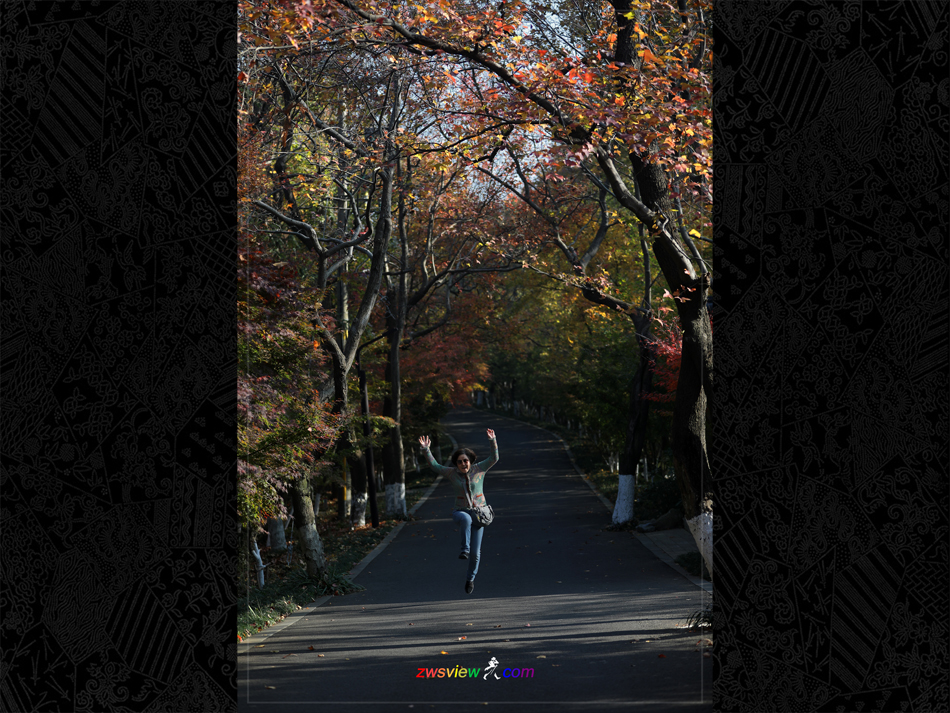

《两个人的栖霞》F0300000437 · 2021年11月26日摄于中国江苏南京栖霞

最初设想第三天回上海时顺道去一趟苏州的天平山,那里同样是传统的赏枫地,红叶也非常漂亮。由于前一天得知苏州出现了新的疫情,所以放弃了,决定再上一趟栖霞。

早饭过后,穿过酒店的侧门进入栖霞。

上山的路上除了我们,鲜有其他游人。外婆兴奋不已,一路小跑着往山上冲。

时隔一天,栖霞的红叶愈发的绚烂。我们信马由缰,漫无目的。十一点半光景,觉得该回酒店结账时,发现不对劲儿了:我们不知不觉间进到了一处完全陌生的谷底,离酒店很远。要是按原路返回,起码得再爬一个小时的山。赶不上时间也就罢了,顶多付半天房钱,要命的是,当时两人都已经精疲力尽,快走不动道了。没办法,只得硬撑着一步一步朝酒店挪。

真是天无绝人之路。估摸着走了不到三分之一的路时,忽见山道旁竖着一块路牌,标着「栖霞寺」。可算是见到了希望。只要到了栖霞寺,一出大门,就到了我们住的酒店。

《信步》F0300000436 · 2021年11月25日摄于中国江苏南京明孝陵

从明孝陵出来,没有直接去酒店,而是把车停在了外婆念念不忘的「杜嫂锅盖麵」门前。

掌柜是一个中年汉子,我们刚一进店,立刻认出我们来。外婆说今天只要一碗麵,外加一只空碗,两口子匀着吃。因为过不了多久,酒店就该开晚餐了。

掌柜的满口答应,说,你们是回头客,一会儿我给你们多抓半把麵就是了。

外婆一边看着掌柜的下麵,一边跟他商量,问能不能卖几斤生麵给我们捎回上海。掌柜说行,不过,外头一般的麵三块八一斤,他们家的麵因为是半手工的,所以得再加一块钱,四块八。经过一番「讨价还价」,结果外婆按五块一斤算给了人家。

掌柜介绍说,他在好几个地方开有分店,包括昆山,麵跟卤都由他提供。卤是他亲自熬的,十几样蔬菜,外加大料、虾籽,文火慢熬,通常需要三天两夜才能熬出一锅来。对了,那口锅,一人多高,一次能熬一千五百来斤。他说,他们家的麵,浇头无所谓,关键在麵和卤。如果喜欢,除了麵,不妨再带些卤,这样即使在上海也能品尝到原汁原味的「杜嫂锅盖麵」了。外婆让掌柜的准备十斤麵、一斤卤,说第二天来取。

我是相当的乐见其成。首先,明天还能再吃一回「杜嫂锅盖麵」;其次,杜嫂跟她闺女活脱脱美人坯子,多看一眼,也很享受。

嘿嘿。

《秋日明孝陵》F0300000435 · 2021年11月25日摄于中国江苏南京

坐落于南京紫金山南麓的明孝陵是明太祖朱元璋与其皇后的合葬陵寝。因皇后马氏谥号「孝慈高皇后」,又因奉行孝治天下,故名「孝陵」。其占地面积达170余万平方米,是中国规模最大的帝王陵寝之一。

其实除了栖霞,明孝陵也是南京赏秋的绝佳去处。尤其是神道石象路,黄的是银杏,褐的是梧桐,紫的是乌桕,红的是榉树,斑斓的色彩渐次铺展,层林尽染、秋意盎然,被当地人誉为「南京最美的600米」。

当天原本的计划是玩赏完明孝陵后找地方吃午饭,然后去明长城附近的一家咖啡馆小憩,因为那里可以远眺鸡鸣寺。不料临近中午有传闻,称苏州出现了疫情。经与在苏州工作的朋友确认,消息属实。没敢造次,继续在明孝陵又逗留了一个多小时,直到饿得实在顶不住了,取车,回酒店。

顺便说一下,与明孝陵一街之隔的「梅花谷」停车场,停车费每次15元,时间不限。如果驾车去明孝陵,可以选择在那里停车,便宜、便利。而且一出停车场,就能看见明孝陵池边大片的水杉林,非常漂亮。

《栖霞红叶》A0104070002 · 2021年11月24日摄于中国江苏南京栖霞

感觉来的正是时候。

寒潮刚过,乍寒还暖。从山脚往山顶,栖霞的秋叶递次变色,绿色、黄色、红色交织在一起,在深秋暖阳的映衬下斑斓夺目,煞是好看。

南京的栖霞山,与北京的香山、苏州的天平山及长沙的岳麓山并称我国的「四大赏风胜地」。栖霞的秋叶枫叶为主,有红枫、鸡爪槭、三角枫、羽毛枫、榉树、黄连木等50余万株,其中树龄在百年以上的就有500余株。每到深秋,漫山红叶,犹如晚霞栖落,蔚为壮观。

下午两点,饿极,想去栖霞寺斋堂用斋,不料门前长队如龙。硬撑着在周边闲逛了一个小时,再去,斋堂已经打烊。无奈,只得出了栖霞,满大街找吃的,结果在酒店附近找到一家叫「杜嫂锅盖麵」的小麵馆,坐下,各要了一碗大肉麵。

外婆不怎么喜欢吃麵,但这回有点反常。放下碗,跟我商量:「我们晚饭不在酒店吃,还过来吃麵,怎么样?」

其实,晚餐是酒店餐厅「摄山宴」免费提供的。

《栖霞红叶》A0104070001 · 2021年11月24日摄于中国江苏南京栖霞

南京,两千六百年建城史,五百年建都史,从先秦到如今,先后曾拥有无数个别称:越城、金陵邑、秣陵、石头城、建业、建邺、建康、冶城、南琅琊郡、集庆、天京、南京府,等等等等。在这众多的别称中,南京人偏爱「金陵」,认为这一别称雅致,且最具历史感。

每年的深秋,中山陵的梧桐和栖霞山的红叶,将南京妆点得斑斓多姿、分外妖娆,是这座六朝古都最美丽、最灿烂的季节。南京人愿意将这一切献给金陵,于是有了「一入秋,南京便成了金陵」一说。

我们清早六点从上海出发,驱车三个半小时抵达南京。一到酒店,没有去办理入住手续,而是将车留在停车场,直接上了栖霞山。

太惊艳了。

外婆三步一驻足,十步一回头,依然目不暇接。

《如火如荼》D0019000002 · 2021年11月19日摄于中国上海嘉定秋霞圃

如火如荼,轰轰烈烈、红红火火状。

跟想像有点不一样,如火如荼中的火没有异议,指红红火火;但荼指的却是荻或苇所开的白花。《毛诗古训传》:「荼,萑苕也。」萑即荻,而苕即苇。

如火如荼最初是用来形容吴国军队的强大和威严,出自《国语 · 吴语》:「万人以为方阵,皆白裳、白旗、素甲、白羽之矰,望之如荼;左军亦如之,皆赤裳、赤旟、丹甲、朱羽之矰,望之如火。」后不知何故演义成现在的含义。

说到荼,另一个成语也常被误读:花开荼蘼。荼蘼,一种灌木,春末夏初开白色小花。花开荼蘼不是形容花开得茂盛,而是说荼蘼花开,意味着一个花季的终结。

顺便说一下荼毒。荼毒一词有两种解释,一是说荼指一种苦菜,毒指虫毒;但在朱熹《集传》中将荼毒解释为:「荼,苦菜也,味苦气辛,能杀物,故谓之荼毒也。」