《湖光山色净无尘》A0102040002 · 2018年4月27日摄于中国浙江淳安千岛湖

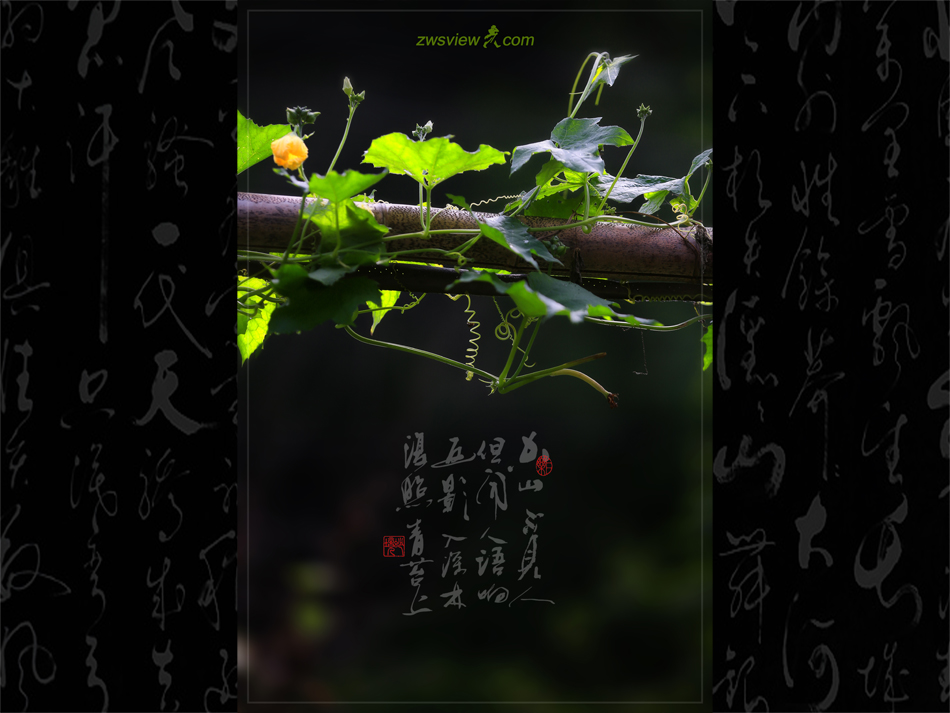

千岛湖即新安江水库,位于浙江省杭州市淳安县境内,为上世纪60年新安江下游建坝截流后所形成的一处人工湖。

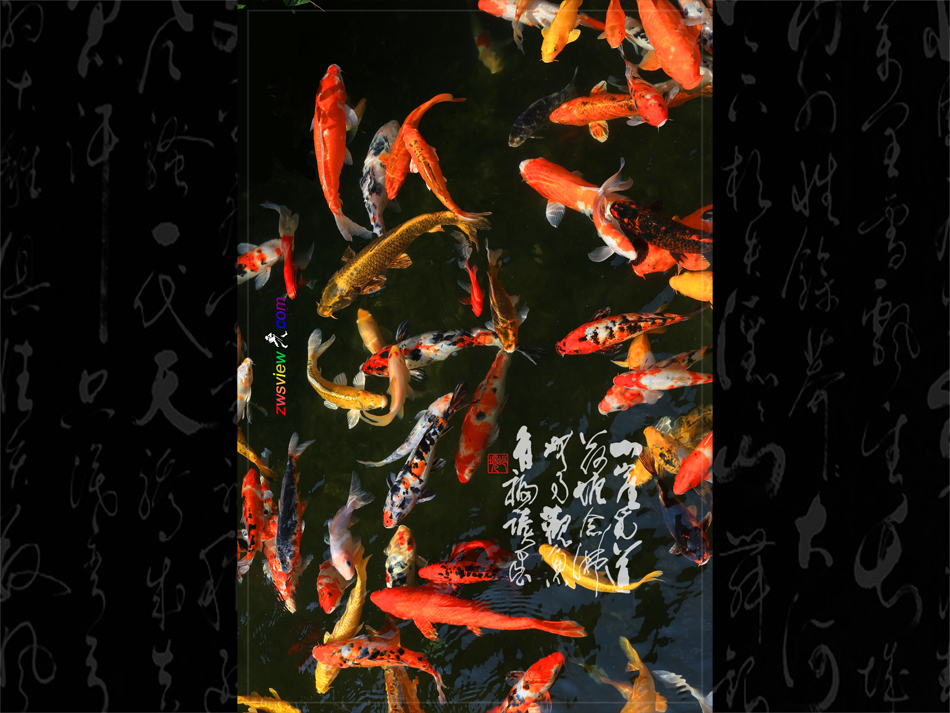

千岛湖山青水秀,空气清新,这在经济发达、人口稠密的江南并不多见。千岛湖最值得称道的是这里的水,达到了一类水体标准,几可直饮。

行

从上海出发到千岛湖全程360公里,如果避开交通高峰时段,驾车沿沪昆高速和长深高速,五小时可以到达。

住

我们两次在千岛湖都住在阳光路上,前年住在丽景,这次住在阳光水岸。这两家都是酒店公寓,在同一个小区。整个小区一共有五六幢高层公寓,分属三家酒店。除了丽景和阳光水岸,还有一家忆湖。这三家酒店大同小异,客房都有临湖的大阳台,楼层越高,风景越佳。我们这次入住的是阳光水岸的湖景套房,83平米,一卧一厅,带开放式吧台及料理吧,但不配备灶具。整套房间前后两个阳台,前湖后山,通透,视野开阔。由于非旺季,房价三百多点,含双份早餐。

吃

千岛湖是一座观光城市,旅游设施及服务都相当成熟和齐全,餐馆很多,而且价格也相对比较亲民。离阳光水岸两公里左右有一家「几荷」,环境很棒,菜品也丰富。四五个人小聚,不算酒水饮料,一餐差不多二百多点,蛮实惠的。

在千岛湖主要是吃湖鱼,鱼头汤,红烧肚档、甩水,剁椒,做法很多,看个人口味。至于是不是千岛湖产的鱼就不得而知了。

玩

千岛湖有很多游船,可以乘船登岛。我们前年乘过一次船,但体验很差,乱哄哄的,风景甚至还不如酒店周边。

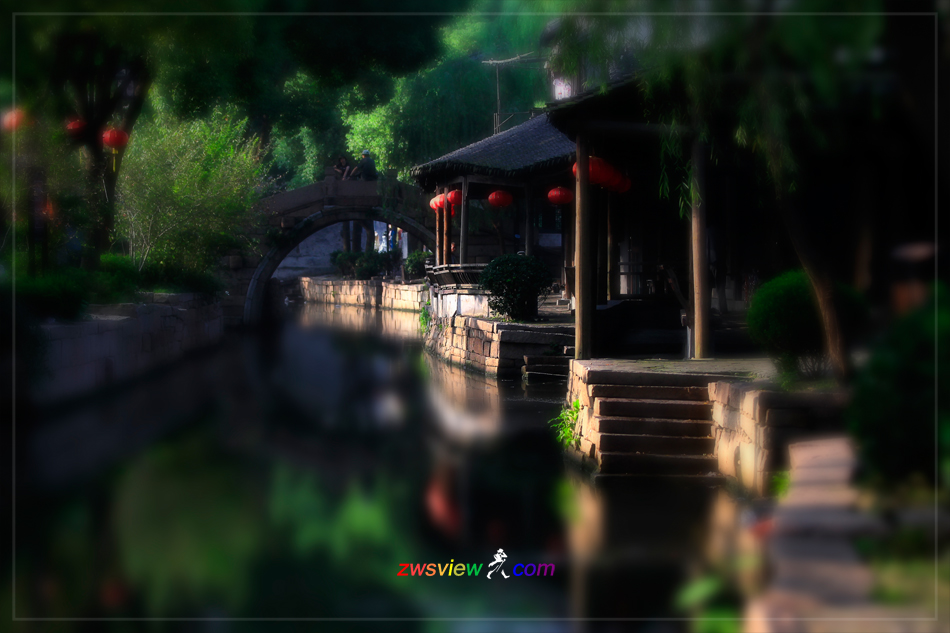

千岛湖沿湖岸有很漂亮的栈道和绿地,很适合散步和休憩。

出酒店小区大门,过街,往左,有一座叫「天屿」的小山,有车道可直达半山腰的停车场。如果不开车,也可沿步行栈道上山,只是路有点远,四五里的样子。山顶是一座公园,可登高远眺千岛湖。和天屿一街之隔是千岛湖大桥,桥下有一处露营公园。在那里看千岛湖落日相当不错。