《多瑙河畔》F0300000308 · 2019年9月18日摄于德国巴伐利亚帕绍

大学毕业,开始工作。单位离家说远不远,说近不近,想买辆自行车代步,于是到银行办了张「零存整取」的存折,每个月买张十元的贴花。一年之后,存了有一百多块。也是赶巧,单位说要献血,跑到中心血站,献了二百毫升。没想到工会奖励了一张自行车票。就这样,买了辆自行车,「永久」牌,26吋,不锈钢挡泥罩。当时的感觉真是幸福。

幸福是什么?我以为,幸福就是从接近到达成目标这一过程中所获得的满足感,个中的关键是我们给了自己设定了怎样的一个目标。目标不要过大,不要不切实际。达不成的目标不会给我们幸福,相反,会给我们感到焦虑、失落和挫败。再者,幸福感会在目标达成后很快开始衰减。所以,即使有能力达成一个大的目标,我们也不妨将这个大目标拆分成几个阶段性小目标,这会让我们有更多、更持久的幸福感。

趁着清明、谷雨,买三五十斤新摘的春茶,藏在冰箱里冻着。每天醒来,捏些许投入杯中,用水沏开了,揍在手里,闻有清香,品有回甘,足可以幸福一整年。

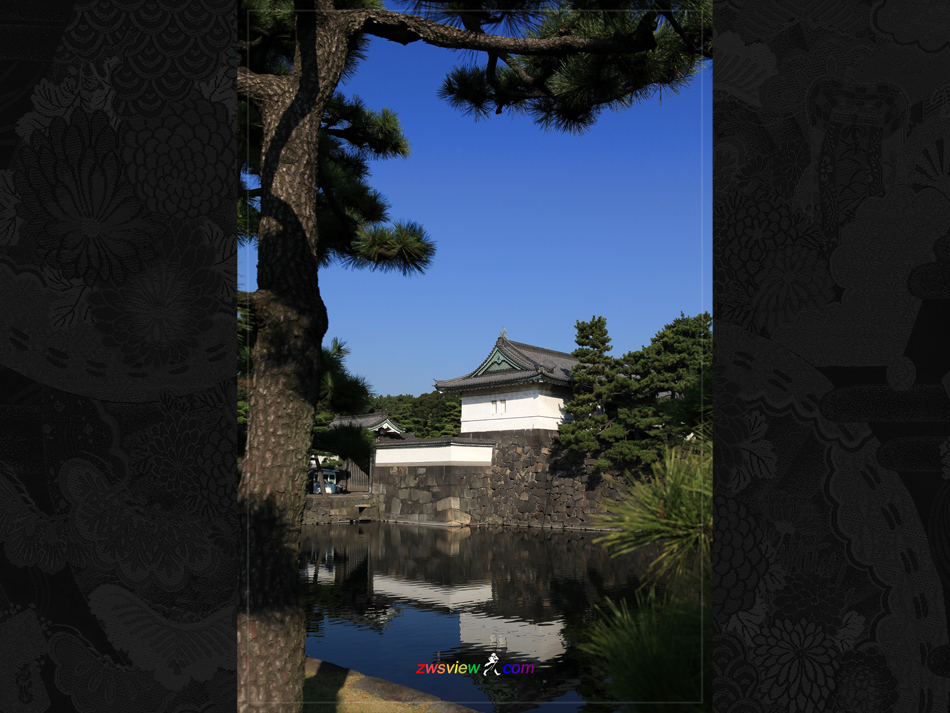

《皇居》A0214000003 · 2013年11月17日摄于日本东京

天皇没有姓氏。日本人认为,只有凡人才会拥有姓氏。

日本便利店之多令人印象深刻,但在日本,神社比便利店还要多。

包装盒上印有切开的水果的图样,那一定是纯果汁。

和式定食上桌时,饭在左手,右手是味噌汤。

日本有个地方叫「中国」,有座城市叫「美国」。「中国」在四国,「美国」在北海道。我们所说的「美国」日本人叫「米国」。

「朝日新闻」四字取自欧阳询书法。

在日本,并不是所有食品都会标「赏味期」,比如盐、糖。「赏味期」不是「保质期」,它只是表示在此期限内食用口味更佳。

在英语中,China表示「中国」,china表示「瓷器」;Japan表示「日本」,japan表示「漆器」。

日本没有国花,但有两个约定俗成的「影子国花」:樱花和菊花,其中樱花广受日本国民的喜欢,但菊花的地位更高,因为象征皇室。日本没有法定意义上的国徽,通常用皇室的「十六瓣八重表菊纹」替代。日本国民护照上用的就是这种图案。

《火烈鸟》E0400000004 · 2018年8月13日摄于肯尼亚博格里亚湖

刚调到新公司时是没有工作餐的,午餐就去街边买盒饭。那时一套盒饭也就四五元,还个三毛五毛的没多大意义,又费时费力的很麻烦,所以一般都是摊主说多少就给多少。

有一次,是一个夏天的中午,我去买盒饭。记得很清楚,我挑了一个糖醋小排,一个油面筋塞肉,再就是一个炒青菜。摊主悄悄地跟我说,油面筋塞肉是昨天剩下的,今天重新回过,不好吃,换一个别的什么。

我们公司在郊外,四周有很多的农田。每逢盛夏,村道边上就会摆出一个西瓜摊。摊主是一个安徽农民,在附近承包了一些地,搭了大棚,种西瓜。

我通常隔一周就去买几十斤西瓜,每次都跟他说,我不懂西瓜,你给我挑,钱你说了算,但瓜一是要好吃,二是不要缺秤。结果每一次他都没让我失望。

有一天下班开车路过他的摊位,被他拦了下来,让我等他一会儿,说要回家拿样东西给我。几分钟后,他回来了,手里捧着一个硕大的白色的西瓜。他告诉我,这是个好瓜,不多见,既没舍得吃也没舍得卖,留了几天,就是想送给我。

不是我有多幸运,遇到的都是好人,而是我知道,再好的商家,一旦你剥夺了他的合理利润,他是有可能变得不怎么好了。

正所谓「无利不起早」。

不仅在生活中,工作中也同样应该记住这一点。一个项目,无论供应链有多长、合作公司有多少,都必须弄明白各个环节的利益点在哪里,是不是合理。合作公司的利润过高,意味着我们公司蒙受了损失;但如果合作公司利润明显过低,甚至没有利润,我会很警觉。因为在这种情况下,所冒偷工减料的风险极高,整个项目最后很可能无法收场。

买卖就是买卖,无关情怀。等买卖结束、各得其利之后,有时间,也有心情来谈天,谈地,谈情怀。

《康苏埃格拉》A1303000026 · 2015年10月2日摄于西班牙安达卢西亚

康苏埃格拉,传说中与唐 · 吉诃德骑士大战三百回合的风车阵所在地。

在这次新冠脑炎疫情中,西方一些发达国家搬出了「群体免疫」大法。

群体免疫不是新概念,最早是由美国学者在97年前的1923年针对麻疹防治时归纳总结而来。这个学者观察到一个现象,就是随着麻疹病患的持续增加,新的感染病患在持续减少。

大多数的传染病有一个特征,就是痊愈后体内会产生针对这种传染病的抗体,从而获得免疫力。「群体免疫」的理论是,当整个人群有超过三分之二的人感染过某种传染病并且痊愈后,所有人将变得安全,不会再受到感染。

举一个简单的例子:有三个人,其中两个人已经获得免疫力,他们也就不会再被感染;这也意味着第三个人因为没有传染源,因此也是安全的。

麻疹已经在全世界传播了数百年,人类依然没有获得想像中的「群体免疫」。据世界卫生组织报告,在普遍接种疫苗的情况下,仅2018年一年就有超过14万人死于这种传染病。

想要真正实现「群体免疫」几无可能。

全世界有超过三分之二的人群获得免疫,剩下的三分之一人群就变得安全?在最极端的情况下,即使全世界只有一个人没有免疫力,他依然不安全。因为虽然人类不会传染给他,但他还是有可能被自然界中的感染源感染。

新冠肺炎,目前还没有疫苗。要想达到群体免疫的最低限度,意味着全球范围内将有50亿人在有条件的情况下不能获得任何医疗干预而受到感染。如果按4%的死亡率估算,将有2亿人因此死亡。这非常残酷,而且毫无人性。

有一个现象很有意思:提出用「群体免疫」大法应对新冠肺炎疫情的不是财政和医疗都捉襟见肘的发展中国家而大都是发达国家。

为什么?

一方面,在这次疫情中,最大的受害群体是免疫力低下的患有基础性疾病的人、老年人以及社会低层的人们,而实际控制着国家权力的追本逐利的资本是不会介意这些已经没有多少「经济价值」的群体;另一方面,发展中国家不像发达国家那样拥有绝对的话语权。可以想像,要是哪个发展中国家率先搬出「群体免疫」大法,分分钟就会被发达国家的政客和媒体的「人权」唾沫给淹死。

这次疫情中让不让民众戴口罩就是一个很经典的例子。

《生命》D0004000006 · 2014年11月2日摄于中国上海杨浦上海共青国家森林公园

截止到下午五时,全球新冠肺炎共确诊3,839,007人,比前一天新增104,303人。其中中国共确诊84,414人,比前一天新增3人;全球因新冠肺炎共死亡265,555人,比前一天新增7,547人。其中中国共死亡4,643人,比前一天无新增死亡病例。

最近不再像前些日子那样关心疫情,而是移情别恋于莳花弄草、修篱烹茶,有意无意地在为后新冠时代的生活作心理准备。

参加工作伊始,被分派到车间计调组。办公室在二楼,窗外有一个很大的平台,同事栽种了很多的花。于是我也捡来几个瓦盆,学扦插,学播种,学压条,学嫁接,学修枝,学施肥,学浇水,几度春秋之后,慢慢有了心得,也慢慢有了兴趣。

一年夏天,前一年扦插的一株月季竟然开出了一朵硕大、艳红的花来。两个月之后,女儿降生。我和外婆开玩笑说,那朵月季是个信使。

哈。

《回娘家》F0300000304 · 2017年4月4日摄于韩国首尔梨花村

5月5日是日本三个儿童节之一,也是韩国的儿童节。

1921年5月1日,韩国著名的少年运动先驱者、作家方定焕在天道教少年会以「让我们成为永远互相爱护和帮助的茁壮成长的少年吧」为口号开始了第一次少年运动。1923年少年运动两周年纪念日之时,为了让儿童一代能够继承并弘扬国家民族精神,方定焕等一批爱国志士将5月1日定为韩国儿童节,并在汉城举行了庆祝活动。

日本占领时期,韩国的儿童节曾一度被取消,直到1946年才恢复。但奇怪的是,已经结束日本占领的韩国人却将儿童节的日期定为和日本儿童节同一天,即每年的5月5日。这很可能与日本战败投降时有大量韩国人切腹自杀这一现象有着某种关联。

《自拍》F0300000303 · 2014年7月25日摄于德国巴伐利亚罗滕堡

青年节。

谁是青年?不太清楚中国是不是有法定标准,但我的认知是,初中毕业到而立之年差不多算是青年。

联合国世界卫生组织对年龄段是有明确划分的:

0至17岁为未成年,18至65岁为青年,66至79岁为中年,80至99岁为老年,100岁及以上为长寿老人。

不知道联合国这一最新划分的依据是什么,要知道,2019年人均预期寿命超过65岁的国家也只有180个,超过79岁的甚至仅有50个。如果以人均预期寿命为标准,这就意味着在联合国所有成员国中,至少有44个国家的国民活不到中年,有174个国家的国民活不到老年。

匪夷所思。

好吧,新青年,节日快乐!

《圜丘坛内壝棂星门》A0108030007 · 2012年10月22日摄于中国北京崇文天坛公园

一般而言,汉字的发音都是由单个韵母或单个声母加单个韵母组合而成,因此都是单音节,也就是一字一音。到了清末明初,西风东渐。在对西文的翻译上,汉语不像日语直接采用片假名音译那样,更多的是采用意译。为了确切地表达西文的原意,同时又便于国人理解,一批双音节汉字被创造了出来。

这些特殊汉字主要集中在计量单位上,比如我们熟悉的「瓩」。

「瓩」是功率单位,读作「千瓦」,即一千瓦特;十瓦特有另外一个汉字「瓧」,读作「十瓦」。是不是很好记,也很好理解?

其他双音节计量单位用字还有很多:

「呎」读作「英尺」,「吋」读作「英寸」,「浬」读作「海里」,「噚」读作「英寻」,「哩」读作「英里」,「唡」读作「英两」,「嗧」读作「加仑」,等等。

不过,现在这些双音节字已经越来越少出现,取而代之的是直接使用双音节词语,「呎」直接写成「英尺」,「嗧」直接写作「加仑」。

《街头杂耍》F0100000067 · 2011年3月6日摄于法国法兰西岛巴黎

五一国际劳动节。

法国总统马克龙通过社交网站发表了短暂讲话。他说,今年的「五一节」不同以往,工人不能上街庆祝游行,铃兰花也不能如常售卖。

马克龙为什么会特别提到铃兰花?

在法国,「五一国际劳动节」也叫「铃兰花节」。这一天,很多法国人会互赠铃兰花。在法国人看来,铃兰花是春天的气息,会让爱神眷顾,能让人一整年都走运。法国的一些地方还会举办专门的庆祝活动,并且像选美那样选出当地的「 铃兰花皇后」。

铃兰花原产于亚洲,中世纪时传入法国。1561年5月1日,法国国王查理九世收到一株象征好运的铃兰花后非常开心。他没有独享这份好运,而是将铃兰花分享给了他人。他当时的这一举动最终让法国拥有了温馨且充满善意的「铃兰花节」。

《岚山街景》A0204000026 · 2017年12月6日摄于日本京都岚山

郭德纲在他的相声里讲过一个段子,说村长一早招呼王老根、何翠姑、张富贵、李老栓几个村民下地干活:「威廉,伊莎贝尔,弗兰克林,艾伦娜,开工喽!」

原话记不太清,但意思大致如此。

我的名字土得掉渣。我觉得,名字无论俗雅,好歹是父母或翻字典或央人家给起的,藏着希望,藏着寄托,所以从来没想过要换个名字,更别提起个洋名了。

不会有人因为你叫「威廉」而觉得你有皇家血统。不存在的。

印象中日本人起洋名的不多。尽管自明治维新起,日本实行全面脱亚入欧的基本国策,但绝大多数日本人都是直接使用「罗马字」而不是起一个洋名,顶多只是按照西方的习惯名先姓后。

去年五月,日本外相河野太郎表示,希望外国媒体使用「罗马字」报道日本人姓名时,能按照日本人的习惯先姓后名。这是对传统的回归,被称为「正名运动」。

记得大约三十岁以后,当需要使用拼音书写姓名时,我都是先姓后名。我认为这是我们的文化和传统。

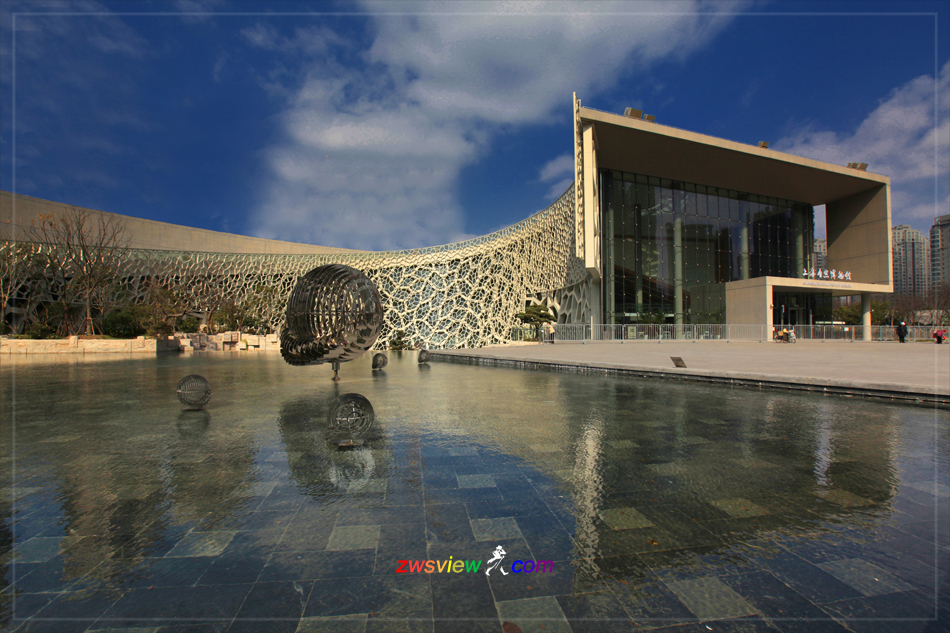

《上海自然博物馆新馆》A0101010003 · 2015年9月4日摄于中国上海静安

不谈「关东煮」和「博士帽」。

上海很多当代建筑非常漂亮,具有很强的设计感和时代感,比如上海自然博物馆新馆。

位于静安雕塑公园内的上海自然博物馆新馆总建筑面积为45086平方米,由美国帕金斯威尔设计师事务所与同济大学建筑设计研究院联合设计,其整体设计的灵感源自「鹦鹉螺」,一种有「活化石」之称的拥有完美比例及动态力学的海洋生物。

除了漂亮的造型,上海自然博物馆新馆采用了大量低碳技术,包括节能幕墙、绿化隔热外墙、生态绿化屋面、雨水回收系统、地源热泵系统、太阳能光谱发电、太阳能热水系统,等等。此外,有「细胞墙」之称的镂空南墙将大量的自然光引入室内,大幅度降低了下沉式空间的照明消耗,非常环保。

2017年,上海自然博物馆新馆荣获当年住房和城乡建设部「年度全国绿色建筑创新奖」一等奖。

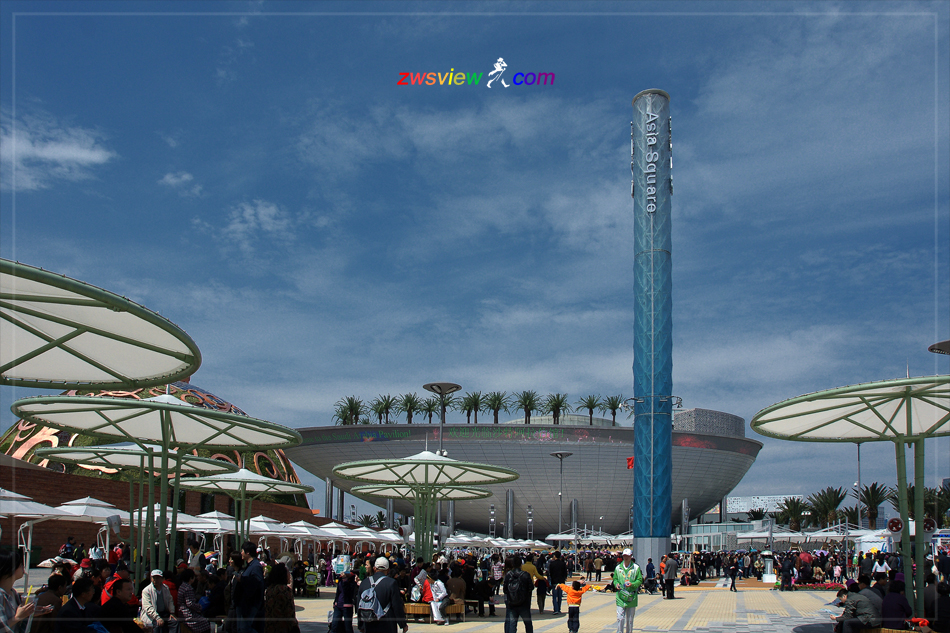

《爱沙尼亚国家馆》A0101000010 · 2010年10月30日摄于中国上海世博园

上海世博会创造了多项世界纪录,其中有12项入选世界纪录协会世界之最。这些纪录分别是:

共有190个国家、56个国际组织参展,为世博会历史上参展国家和团队最多的一届。

上海世博会共有志愿者79,965名,总共提供了一千万小时、约4.6亿人次的服务。

大约有40个国家和国际组织报名建设自建场馆,其数量为历届之最。

上海世博会主题馆屋面太阳能板面积达3万多平方米,为当时世界上最大单体面积太阳能屋面。

主题馆5000平方米绿墙墙面入选中国世界纪录协会世界上面积最大的生态绿墙。

场馆投资约286亿元,财政总预算约4000亿元,为历届世博会最多。

园区内约有2万平方米历史建筑得以保留,是世界上保留园区内老建筑物最多的世博会园区。

同步推出网上世博会,为世博会历史上的首次。

世界上单体量最大的公厕。

园区总面积,包括浦东和浦西,占地5.29平方公里,为历届世博会最大。