《夏荷》D0002000013 · 2018年7月17日摄于中国上海嘉定古猗园

《生命的意义》

林清玄

坐计程车,司机正好是我的读者。在疾驶的车上,他问我:「林先生,请问你,生命的意义是什么?」

这是第一位问我关于生命意义的计程车司机,一时之间使我怔住了。

我的脑海浮现出我读中学时,学校大礼堂门口的对联:

生活的目的在增进人类全体之生活

生命的意义在创造宇宙继起之生命

如果一个人的生命,在一生中都没有开展,没有对世界有益,那么他就白活了吧?

我对计程车司机说:「生命的意义就是使自己每一天都有一些心灵与智慧的增长,每一天都对世界有一些奉献与利益。」

当我这样说着,车于正好穿过有美丽行道树的仁爱路,我看到春天的木棉花是多么美呀!

我们增长自己的智慧,是为自己开一朵花;我们奉献世界的心,是为世界开一朵花。

《黄桥烧饼》B0000000443 · 2023年6月22日摄于中国江苏泰兴黄桥莫家老店

莫家老店,泰兴黄桥镇上的一家沿街小铺,前店后作坊,专做黄桥烧饼。

黄桥烧饼,黄桥镇当地很普通的一种传统小吃。1940年,苏中地区的新四军为保卫苏中抗日根据地,在陈毅的率领下对国民党顽固派发起了一场史称「黄桥战役」的反击战并大获全胜。当时,身处战火之中的黄桥民众不顾安危,制作烧饼送往前线以支援浴血奋战的新四军将士。黄桥烧饼也因此名声大振。

莫家老店,前身「恒兴号」烧饼店,开店于1916年,是现黄桥镇上唯一的一家百年老店,也曾在黄桥战役和乡亲们一起支援前线。新中国成立后,莫家老店曾受当地政府委托接待前来老区视察的迟浩田将军。

莫家老店的现掌柜叫莫红如,是莫家黄桥烧饼的第三代传人,很儒雅。这次去泰州,特意绕道黄桥莫家老店,算是对黄桥烧饼的致意。

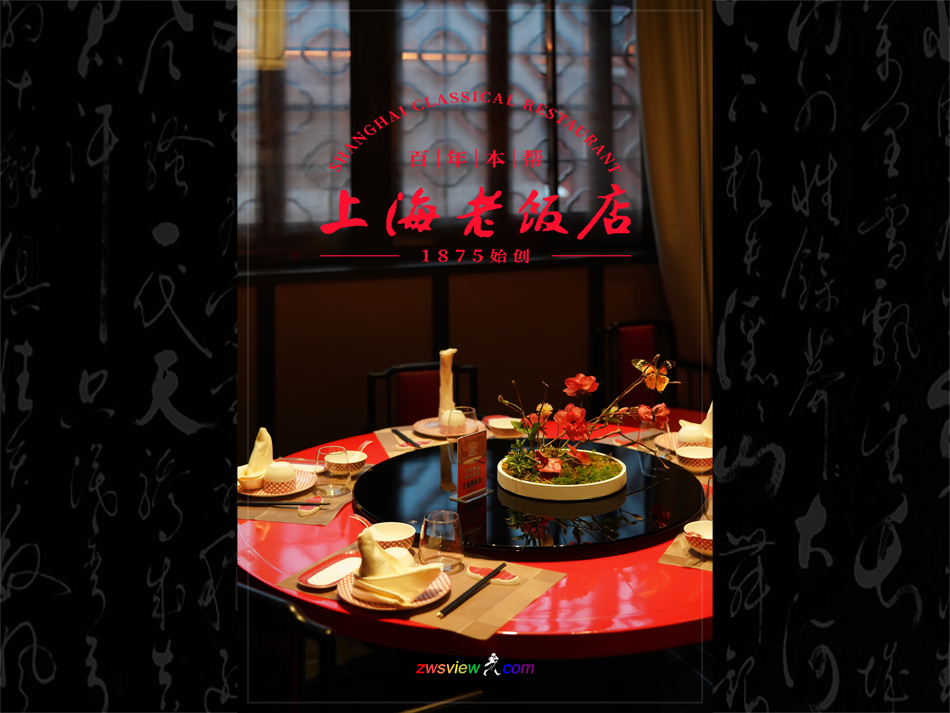

《上海老饭店同乐坊》A0101030017 · 2023年6月30日摄于中国上海黄浦

上海老饭店的前身叫「荣顺馆」,为川沙厨师张焕英于清光绪元年在旧校场路租房开设的「夫妻老婆店」。张焕英厨艺精湛,又薄利多销。荣顺馆好吃不贵,开业不久即食客盈门。后可能是因为搬迁或改建,「荣顺馆」前多了个「老」字,成了「老荣顺馆」。但一众熟客嫌「老荣顺馆」说起来不顺口,直接称「老饭店」。上世纪60年代迁址扩建时,索性直接改名为「上海老饭店」。

上海老饭店主打上海本帮菜,在上海滩是一个传奇:「荣顺馆」为乾隆帝所题,而「上海老饭店」为百岁老人刘海粟题。本世纪,上海老饭店先后接待过印度尼西亚总统梅加瓦蒂、新加坡总统纳丹及俄罗斯总统普京夫人等政要。

现在的上海老饭店是国家级非物质文化遗产项目「上海本帮菜肴传统烹饪技艺」并拥有十二道国家级「非遗」菜品,包括八宝鸭、虾子大乌参、扣三丝、红烧河鳗、油爆河虾、草头圈子等传统本帮名菜。

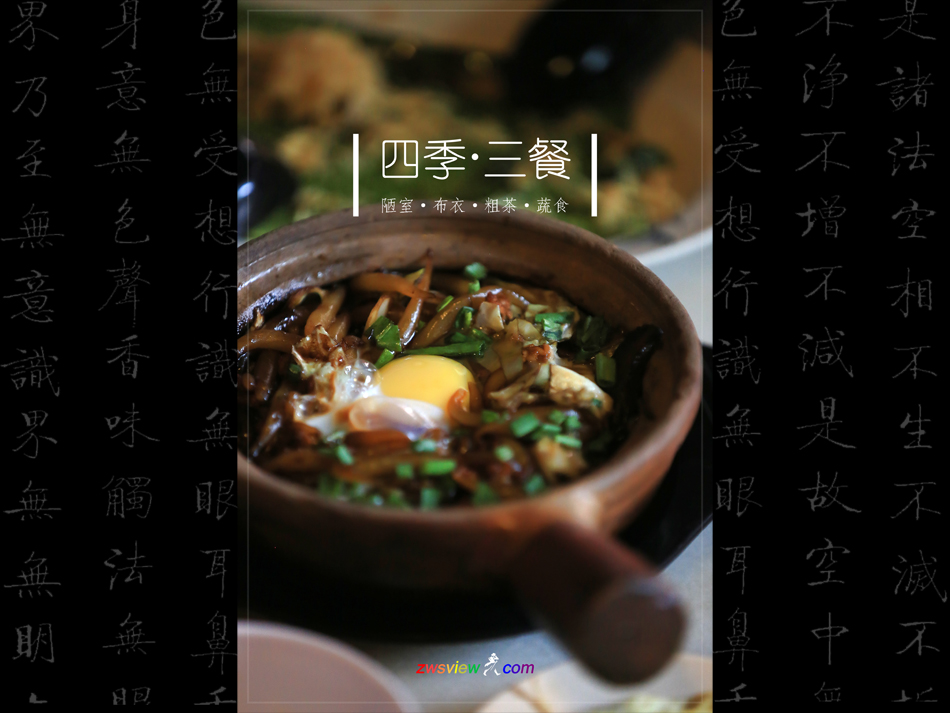

《大煮干丝》B0000000441 · 2023年5月12日摄于中国江苏扬州绿地铂骊酒店品珍轩中餐厅

《干丝》

汪曾祺

南京、镇江、扬州、高邮、淮安都有干丝。发源地我想是扬州。这是淮扬菜系的代表作之一,很多菜谱都著录。但其实这不是「菜」。干丝不是下饭的,是佐茶的。

扬州一带人有吃早茶的习惯。人说扬州人「早上皮包水,晚上水包皮」。「水包皮」是洗澡,「皮包水」是喝茶。「扬八属」各县都有许多茶馆。上茶馆不只是喝茶,是要吃包子点心。这有点像广东的「饮茶」。不过广东的茶楼是由服务员(过去叫「伙计」)推着小车,内置包点,由茶客手指索要,扬州的茶馆是由客人一次点齐,陆续搬上。包点是现做现蒸,总是等一些时候,一般上茶馆的大都要一个干丝。一边喝茶,吃干丝,既消磨时间,也调动胃口。

一种特制的豆腐干,较大而方,用薄刃快刀片成薄片,再切为细丝,这便是干丝。讲究一块豆腐干要片十六片,切丝细如马尾,一根不断。最初似只有烫干丝。干丝在开水锅中烫后,滗去水,在碗里堆成宝塔状,浇以麻油、好酱油、醋,即可下箸。过去盛干丝的碗是特制的,白地青花,碗足稍高,碗腹较深,敞口,这样拌起干丝来好拌。现在则是一只普通的大碗了。我父亲常带了一包五香花生米,搓去外皮,携青蒜一把,嘱堂倌切寸段,稍烫一烫,与干丝同拌,别有滋味。这大概是他的发明。干丝喷香,茶泡两开正好,吃一箸干丝,喝半杯茶,很美!扬州人喝茶爱喝「双拼」,倾龙井、香片各一包,入壶同泡,殊不足取。总算还好,没有把乌龙茶和龙井掺和在一起。

煮干丝不知起于何时,用小虾米吊汤,投干丝入锅,下火腿丝、鸡丝,煮至人味,即可上桌。不嫌夺味,亦可加冬菇丝。有冬笋的季节,可加冬笋丝。总之烫干丝味要清纯,煮干丝则不妨浓厚。但也不能搁螃蟹、蛤蜊、海蛎子、蛏,那样就是喧宾夺主,吃不出干丝的味了。

北京没有适于切干丝的豆腐干。偶有「大白干」,质地松泡,切丝易断。不得已,以高碑店豆腐片代之,细切下扬州方干一菜,但要选片薄而有韧性者。这道菜已经成了我偶设家宴的保留节目。

美籍华人女作者聂华苓和她的丈夫保罗 · 安格尔来北京,指名要在我家吃一顿饭,由我亲自做。我给她配了几个菜。几个什么菜,我已经忘了,只记得有一大碗煮干丝。华苓吃得淋漓尽致,最后端起碗来把剩余的汤汁都喝了。华苓是湖北人,年轻时是吃过煮干丝的,但在美国不易吃到。美国有广东馆子、四川馆子、湖南馆子,但淮扬馆子似很少。我做这个菜是有意逗引她的故国乡情!我那道煮干丝自己也感觉不错,是用干贝吊的汤。前已说过,煮干丝不厌浓厚。

《招牌牛肉章肠虾锅》B0000000439 · 2023年5月5日摄于中国上海普陀

美食爱好者,很少没听说过「米其林」的。《米其林指南》在美食界,是圣经一样的存在。

米其林是一个轮胎品牌。一个卖轮胎的能跟美食扯上关系,还是上一个千禧年的事。

1900年,巴黎举办万国博览会。米其林公司的创始人米其林兄弟适时推出了一本小册子《米其林指南》,内容涵盖餐厅、地图、加油站、旅店、汽车修理厂等汽车旅行的资讯。

一种说法是,米其林兄弟认为,汽车旅行是一个发展趋势,这肯定会有益于轮胎的销售。他们推出《米其林指南》,就是想在这方面推一下波、助一下澜。我倒是觉得,米其林兄弟编撰这么一本小册子供顾客免费取阅,最直接的效果是扩大了品牌知名度、提升了品牌形象,再就是增加了店铺人气。

《饭》B0000000437 · 2023年2月1日摄于中国上海杨浦胡子大厨

计划经济年代,城市居民的口粮是有配额的,每人每月20几斤,一天不满一斤。如果家里男丁多,想吃饱肚子,得有点创新才成。

记得小的时候,去粮店买米,不光要「粮票」,还要「购粮证」。粮票的作用是限定粮食总的配额,而购粮证的作用是限定每家每户大米和洋籼米的配额。大米就是粳米,吃口软糯;洋籼米就是籼米,口感粗糙。即使如此,很多人家会用大米配额去跟别人家换洋籼米配额。洋籼米便宜是一个原因,重要的是洋籼米「胀性」好:同样多的洋籼米,能比大米煮出更「多」的饭。

还有更绝的,就是清华大学发明的「双蒸饭」:米蒸到半熟,加水后捂紧锅盖再蒸。这样做出来的米饭,据说可以翻倍。

洋籼米饭和双蒸饭异曲同工:眼前吃「饱」就成,至于能撑多久,那再说了。

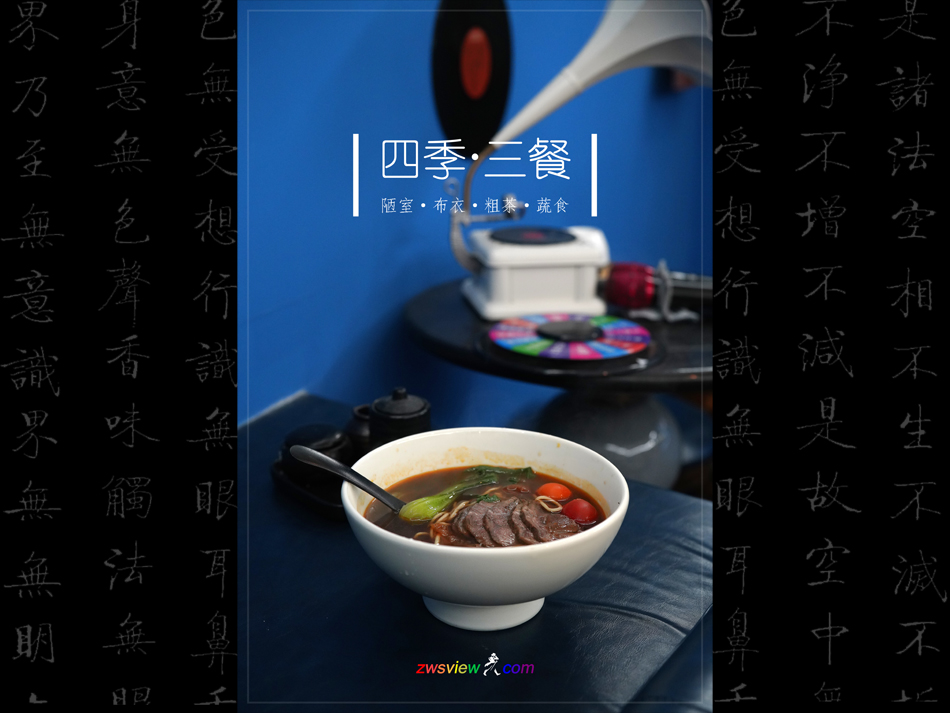

《台湾牛肉麵》B0000000432 · 2023年1月19日摄于中国上海杨浦侎唛食厂

一日三餐?

通常的说法,中国人一日三餐的历史始于宋朝,距今不过千年。而在此之前更长的历史时期,中国人都只有一日两餐。甚至在有文字记载的商代,一日只有一餐半:上午八点来钟的一顿「大食」外加下午四点来钟的一顿「小食」。仅此而已。

主流的说法是到了宋朝,由于物产丰饶、经济富足,人们开始在两餐之余,加了一顿点心,从而有了一日三餐。但这很可能只是个别现象。河南大学历史文化学院的程民生在其所著《宋人生活水平及币值考察》中考证,宋朝人「每天仅早晚两餐,官员士人根不例外」。无独有偶,南宋诗人宋洪迈的诗句「只把鱼虾充两膳,肚皮今作小池塘」也间接道出了当时一日两膳的实景。

即使到了明清,一日两餐也非常普遍。日本人曾根俊虎在其游记《北中国纪行 · 清国漫游》中有「各人饮食大概一日两次」的记载。

一日三餐开始普遍流行,新加坡国立大学的陈宝良在其《明代社会生活史》一书中认为,应该始于富裕的江南人家。而真正被广泛接受并形成习俗,已经是民国时期,距今不过百余年。

一日三餐,在五千年中的四千九百年里,都是非常奢侈的一件事。

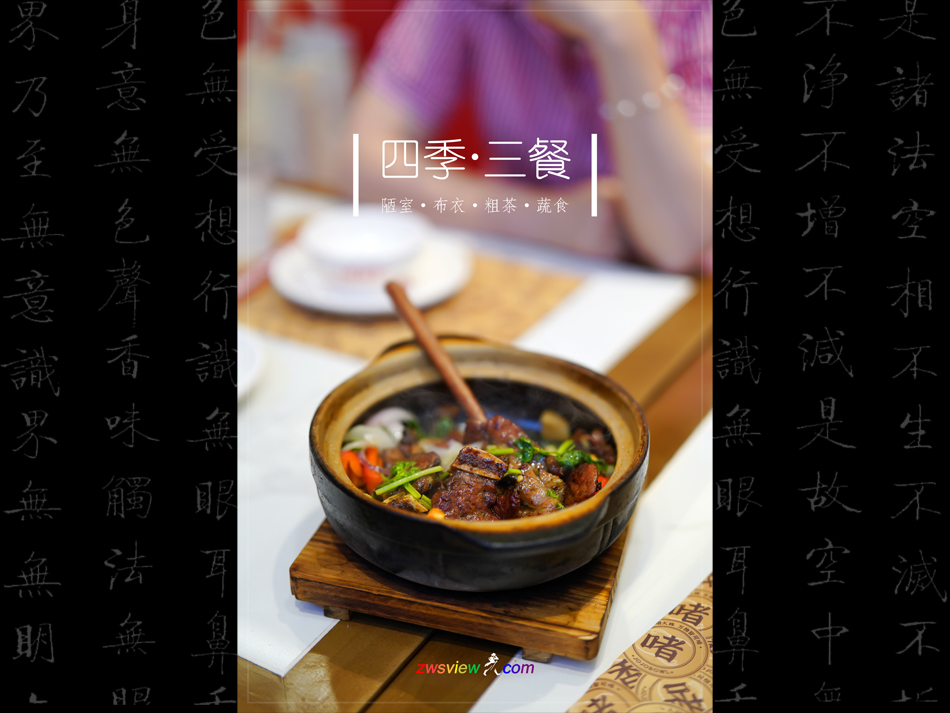

《饭》B0000000431 · 2023年6月11日摄于中国上海杨浦几百度啫啫煲

吃饭,个中的「饭」,泛指餐食,包括「饭」和「菜」。那么,饭是什么?菜又是什么?

我的理解是,在餐食中,为机体提供热量的叫饭,也叫「主食」,除此之外的都叫菜,也叫「副食」。吃饭是为了活着,而吃菜,是为了让吃饭变得容易下咽、令人愉悦。

饭,也就是主食,通常寡淡无味,不容易下咽。但如果有了菜的加持,吃饭就成了一件令人非常愉悦的事。是不是这样?

很多地方管菜叫「下饭」,就是很好的佐证。

餐食为什么会分成饭和菜?是因为资源的匮乏,也就是穷。一个不争的事实是:越是资源丰沛、食物充裕,主食和副食的概念就越是模糊。如果食物唾手可得,肉可口就吃肉,鱼可口就吃鱼,根本就不会存在「看菜吃饭」这回事。