《山芋》D0020000001 · 2016年7月27日摄于中国上海宝山

这只番薯在太小了,外婆没扔,塞在一次性塑料杯中,说看看能不能水培。几天之后,还真的发芽了,挺好看。

哈哈哈哈。

番薯,在不同的地方有不同的名字:红薯、白薯、甘薯、红苕、地瓜等等等等。在上海,番薯被称为山芋。

番薯原产于南美,因高产、易种,被西班牙殖民者引入吕宋,即今菲律宾,作为主要粮食作物大面积栽种。

公元16世纪末,福建人陈振龙下南洋时发现了番薯,觉得这种作物如果在老家栽种,应该能很好地解决当地乡亲的温饱。问题是,在当时的吕宋,殖民统治者西班牙人「珍其种,不与中国人」,违犯者会有牢狱之灾,甚至死刑。

通过细致观察,陈振龙发现,番薯可以通过其藤茎繁殖,而且,番薯的藤茎生命力极强,能耐较长时间的枯萎。于是,他私底下购得数截番薯藤,又找机会偷偷编入船上的缆绳中,抹上黄泥,最终成功地将这几截宝贵的薯藤带到了国内。那一年,是公元1593年。

回到家乡,陈振龙精心培育,第一年便大获成功。巧的是,那年福建恰逢大灾。陈振龙即向番薯栽培成功一事呈报给了福建巡抚金学曾。金学曾随即令陈振龙全面推广。数年之后,番薯作为重要的口粮在全国范围内得到大面积种植,极大地提高了粮食产量,人口也因此快速增长。

清道光年间,福州人在乌石山建造了「先薯祠」、「先薯亭」为纪念陈振龙和金学曾的无量功德。

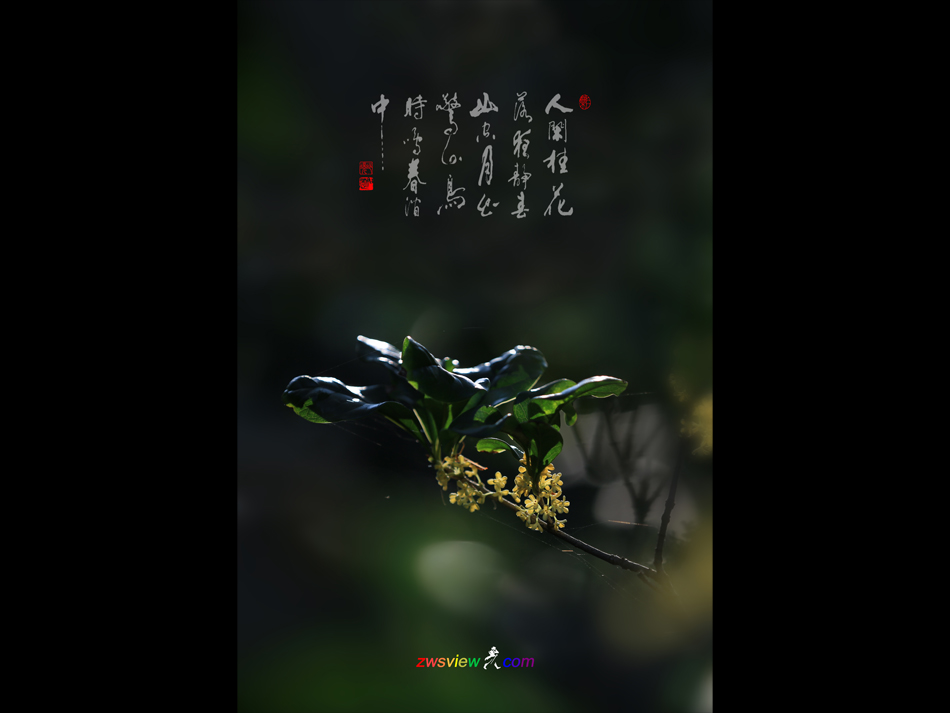

《赏桂》F0300000561 · 2023年10月2日摄于中国上海徐汇康健园

这些天,只要靠近窗户,就能闻到阵阵馥郁的桂花香。

现在的上海,桂花随处可见,但早先,想赏桂,老上海人首先想到的会是桂林公园。

10号地铁线加上14号线,总共22站,抵达桂林公园。

上世纪20年代末,旧上海大流氓黄金荣出资350万银元为自己修建花园别墅「黄家花园」。1937年「八 · 一三」事变后,上海沦陷,花园遭日军破坏,其内很多建筑被毁。抗战胜利后,黄金荣曾对黄家花园进行过修葺,但不久又遭国民党军破坏。新中国成立后,1957年,黄家花园归上海市园林管理局管理并得到修复和改造,作为城市公园向市民开放。这次改造,由于园内栽种数十种桂花树,「黄家花园」更名为「桂林公园」,成为上海市民传统的赏桂胜地。

但,我们在桂林公园匆匆转了一圈之后,到了一街之隔的康健园。这里也有很多的桂花树,而且相对僻静,远没有桂林公园的嘈杂喧闹。