《卢浮宫》A2501000005 · 2011年3月8日摄于法国法兰西岛巴黎

提到欧洲王室,你会联想到什么?一定是华丽、精致、典雅、高贵、燕尾服、晚礼服、鸡尾酒、宫廷舞会。但你一定想不到,曾几何时,英国女王和法国国王都不洗澡。

古代欧洲的王公贵族们一直都喜欢洗澡。这从古罗马遗存中有为数众多的公共澡堂子可以得到印证。欧洲的王公贵族们不光在这些建筑奢华的澡堂子里洗澡,还经常在里面搞事,最后把澡堂搞成了「洗头房」。

不过,也有几个倒霉蛋,比如英国的伊丽莎白一世女王和法国的亨利四世国王。他们二位都有过一段臭气熏天、不愿洗澡的尴尬往事。这不是玩笑,凯瑟琳 · 爱森堡在她的《干净:不卫生的沐浴史》里就是这么说的。

中世纪的欧洲曾爆发过大规模的鼠疫,也就是通常所说的「黑死病」。中国人对这种病并不陌生,100年前日本在中国开展细菌战,引发哈尔滨鼠疫大规模爆发,最终导致6万余人死亡。

鼠疫是一种烈性传染病,潜伏期短,死亡率高,有点前几年「艾博拉」的意思。中世纪的欧洲,「黑死病」所到之处,死亡近半,上至国王,下至草民,人人自危却又束手无策。当时有些洋专家认为,「黑死病」通过体毛孔传染,因此给出建议:不要洗澡,让汗液把毛孔全堵上,便可百毒不侵。想想也是:兵临城下,关起城门总不会错。言之凿凿,不由人不信。于是,优雅的英国女王伊丽莎白一世女士一个月视死如归地洗一回澡,而高贵的法国亨利四世国王先生对「毛孔堵塞疗法」更是推崇备至、深信不疑,决计不再洗澡。令人瞠目结舌的是,法国国王路易十三先生在七岁前都没洗过澡,也不知道这两千多个日日夜夜他是怎么熬过来的,真是十三得可以。「大多数时候,他们都有独特的汗味,有干掉的,也有新淌的汗。」爱森堡女士说得比较委婉,「独特的汗味」,说白了,就是臭气熏天。解决之道是勤換衣服,多抹香水。也只能这样了。

尽管后来「黑死病」渐渐消退,但人们还是不敢洗澡。古罗马公共澡堂子文化传到这辈人手里算是彻底玩完了。直到19世纪中叶,一些脑子慢慢清醒过来的法国精英觉得再这样下去怕是不行了,便怀揣着救赎法兰西民族的历史使命,走街串巷,苦口婆心地劝说民众「一辈子可以多洗几次澡。」但顽固不化的英国佬还是不敢冒险,白金汉宫里很长时间都没有澡堂子。可怜的伊丽莎白女士即使想洗澡,怕也只能是干搓。

《禾木风光》A0110030002 · 2012年8月21日摄于中国新疆布尔津

只有到了新疆才真正感受得到什么是幅员辽阔。

新疆位于中国的西北,面积166万平方公里,占中国国土面积约六分之一。这个面积相当于三个法国,四个日本日本或七个英国。

如果乘坐民航从上海一路往西,需要飞行五个小时才能抵达新疆的首府乌鲁木齐。而乌鲁木齐还只是在新疆的中部,距中国最西端的,位于帕米尔高原的边境还有一千多公里。

中国陆地疆域边界线总长约为2.28万公里,新疆就占了一成多,达5600公里。这条漫长的边界线分别连接着俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴勒斯坦、蒙古、印度及阿富汗等八个国家。

新疆的若羌县,面积超过20万平方公里,差不多是浙江省的两倍。

横亘于欧亚大陆的天山山脉,将新疆一分为二,天山以南称为「南疆」,天山以北称为「北疆」。南疆和北疆虽同属新疆,但两地的差异非常明显。从历史上看,南疆偏向于农耕文明,而北疆则偏向于游牧文明;从地理和气候上看,南疆多戈壁荒漠,干旱少雨,北疆则多高山川流,水草丰美;从旅游资源上看,南疆侧重历史人文,北疆则侧重自然风光。

六年前,我曾经到过北疆,从吐鲁番一路西行,直到中哈边界。我很想有机会去一趟南疆,但遗憾的是,这一愿望至今未能实现。

《加德满都街景》A3001000003 · 2012年6月25日摄于尼泊尔巴格马蒂加德满都

尼泊尔几乎适合所有旅行者。无论你喜欢登山,或是徒步、探险、风光、建筑、宗教、艺术、人文,甚至是休闲和度假,你一定能在尼泊尔找到属于自己的那一方天地。

尼泊尔是亚洲经济最不发达的国家之一,但这个国家的旅游业却非常成熟,而且社会安定,民风纯朴,物价低廉,很适合穷游。

对大多数的游客来说,尼泊尔的气氛相当宽松。你只要尊重这个国家特殊的习俗,注意一下当地的禁忌,你一定会觉得非常自在。

尼泊尔人相对保守,尤其是对女性和僧侣不要有任何的身体接触。所以和尼泊尔人打招呼,通常不要试图去握手,而应该双手合十,可以面带微笑,也可以说一声∶「纳玛斯戴」,即「你好」之意。

觉得孩子可爱,千万不要用手去抚摸他们的头。头对尼泊尔人来说是非常神圣的地方,据说只有国王才可以抚摸,是一种崇高的祝福。

尼泊尔大多数国民信奉印度教,而印度教神庙通常是不允许异教徒进入的。如果有幸获得允许,要脱鞋后才能进入神庙。进入神庙之后,切记不要触碰神庙内的任何物品,也不要用手去指神像。

印度教崇拜黄牛,所以牛在尼泊尔是神的化身,是「国兽」,甚至被看作自己的母亲。所以在尼泊尔不要食用牛肉,更不要将牛肉干当作礼品送给当地的孩子们。在进入印度教神庙时不要携带任何皮革制品,包括皮带、皮包、钱包。

穿着不要过分暴露,尤其是女性游客。

用餐时,不要用自己使用过的餐具或手去触碰他人的餐具和食物。接或递东西要用双手或右手,千万不要使用左手。任何情况下都不要用脚去触碰他人物品,也不要从他人身体上跨过,这被认为是严重的冒犯。

尼泊尔全年只有两季:雨季和旱季。雨季泥泞不堪,旱季则尘土飞扬。所以我觉得在旱季刚开始的时候是尼泊尔旅游的最佳季节,空气通透且相对湿润。

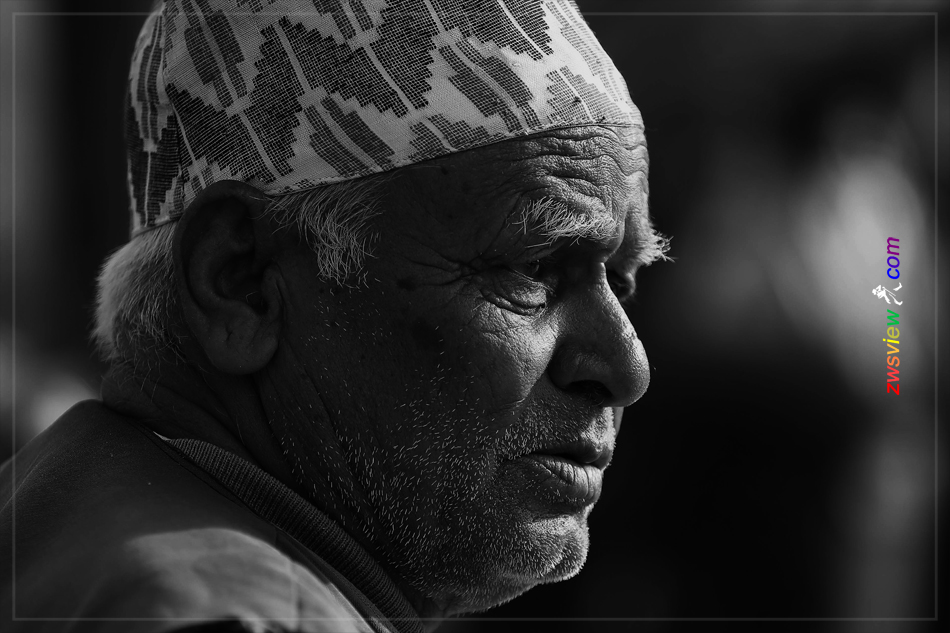

《尼泊尔肖像》F0100000030 · 2012年6月28日摄于尼泊尔

尼泊尔是一个多民族国家。中国960万平方公里的国土面积,民族56个,而尼泊尔国土面积不到15万平方公里,民族却有一百多个,其中很多民族都拥有自己的语言。尼泊尔还在使用的语言多达百种,归为两大支系,即藏缅语和印度语,前者属于蒙古人种,后者则属于欧罗巴人种。

生活在尼泊尔的所有民族都非常伟大,其中三个民族尤为突出,他们是:尼瓦尔人、夏尔巴人和廓尔喀人。

尼瓦尔人是尼泊尔真正的原住民,他们在加德满都谷地生活了三千多年。尼瓦尔人是杰出的建筑师,加德满都谷地的五千从座寺庙以及包括拉马王朝时期的三处宫殿在内的七处世界文化遗产均为尼瓦尔人所建造。负责建造北京北海公园白塔的阿尼哥就是一个尼瓦尔人。

尼泊尔另一个伟大的民族是生活在喜马拉雅山区的夏尔巴人。他们以擅长登山而闻名于世。人类历史上第一次成功登上珠穆朗玛峰顶的两人中有一个就是夏尔巴人。尽管此后有很多人成功登顶,但他们的背后大都有作为向导和挑夫的夏尔巴人的帮助。夏尔巴人中的佼佼者甚至根本不用携带氧气也能健步如飞地登上珠峰。

尼泊尔第三个名声显赫的民族是廓尔喀民族。廓尔喀人生性彪悍,在和作为印度殖民者的英军作战中给后者留下了深刻印象,赢得了英国人的尊重。从此,大批的廓尔喀人被英国人招募为雇佣兵驻守英国及其海外各个殖民地。在第一和第二次世界大战中,廓尔喀雇佣兵骁勇善战,帮助英国取得了多场战役的胜利,而「廓尔喀雇佣军」也因此一举成名。

《菜市场的小商贩》F0100000029 · 2012年6月25日摄于尼泊尔巴格马蒂加德满都

受到印度文化的影响,南亚国家大都存在着不同程度的「种姓制度」,即不同种姓的人被分为不同的等级,其中高等级种姓占据着社会的上层,拥有很多特权;而低等级种姓的地位则要卑微得多。

尼泊尔的种姓制度由来已久,甚至在雅利安人进入尼泊尔之前就已经在一些地方普遍存在。公元一至二世纪,属于雅利安部落的梨查维人占领了加德满都谷地,建立起自己的王国。

梨查维的历代国王都非常重视种姓制度,据说在他们的墓碑上经常出现「维护种姓纯洁」、「遵守种姓规定」等文字。和中世纪时的欧洲宗教裁判所类似,梨查维人甚至建立起一个专门机构负责处理违反种姓制度的重大事件。

公元13世纪,马拉人和塔库利人获得政权,建立起马拉王朝。这一时期,大批移民从涌入加德满都谷地,并与当地人通婚,这一地区内社会成员关系一下子变得异常复杂,种姓观念受到了严重的冲击。与此同时,穆斯林对孟加拉密教大肆破坏,引发大批密教师尊逃亡尼泊尔,严重扰乱了尼泊尔佛教僧尼的正常生活。这一切迫使马拉王朝的统治者下决定对混乱的社会现状进行整治,其举措之一就是全面推行印度教,并依照印度的模式建立起严格意义上的种姓制度。

1846年,忠格 · 巴哈杜尔发动军事政变,推翻了当时的沙阿王朝,独揽了尼泊尔的军政大权。8年之后,这位独裁将军以国家的名义颁布法令,对原有的种姓制度进行了重新梳理。按照这部法令,所有人被归为两大种姓:「洁净」和「不洁净」,其中「洁净」又分两类,即「戴圣线的种姓」和「饮酒的种姓」;「不洁净」也分为两类,一类是不洁净,但可以与之接触,另一类是不洁净,而且不能接触。根据法令,各类种姓是世袭的,并且是相互隔离的。不同等级的种姓之间不允许通婚。

尽管尼泊尔的种姓制度于1962年被正式废除,但在这个印度教徒占绝大多数的国家很难在短时期内消除种姓制度的影响。因为印度教的核心就是种姓制度。

《身穿纱丽的尼泊尔女孩》F0100000028 · 2012年6月24日摄于尼泊尔巴格马蒂加德满都

纱丽是印度、孟加拉国、尼泊尔、斯里兰卡等南亚国家妇女的传统服装。

所谓纱丽,其实就是一整块的衣料,可以是棉布,也可以是丝绸或毛料,短的4米,长的8米,通常为5.5米,宽1.25米,两侧镶有滚边,好的纱丽还饰有漂亮的刺绣。穿着的时候通常围在长及足踝的衬裙上,从腰部围到脚跟成筒裙状,再将末端下摆披搭在左肩或右肩上。

纱丽既可以是便装,也可以是盛装,价格相差悬殊。一般棉布的纱丽只要十几块人民币便可买到,但昂贵的则要数万甚至十几万。

世界上最昂贵的纱丽是印度的「马德里丝绸」纱丽,不仅采用了高端的丝绸,而且还镶嵌有黄金、钻石和各种宝石,仅成本就高达十万元。

纱丽完全可以与中国的旗袍、越南的奥黛以及日本的和服相媲美。在尼泊尔,无论是都市还是乡村,随处可见身披纱丽的女性。尤其是年轻女子,艳丽而精致的纱丽,让南亚女性丰腴婀娜的曼妙身姿彰显无余。

《沉思中的尼泊尔妇女》F0100000026 · 2012年6月27日摄于尼泊尔巴格巴蒂加德满都

尼泊尔曾经是全世界唯一一个以印度教立国的君主立宪制国家。尽管2006年5月尼泊尔国会通过决议,宣布尼泊尔为世俗国家,印度教不再是国教,但这并没有改变这个国家全民信教的现状。在尼泊尔的全部人口中,有81%信奉印度教,11%信奉佛教,4%信奉伊斯兰教,剩余的4%信奉基督教或其它宗教。尼泊尔现有人口不到两千八百万,但各种各样的神却超过三亿三千万。无论是城镇还是乡村,大大小小的神庙随处可见。有人戏称尼泊尔是一个「神比人多,庙比楼多」的国家。

尼泊尔给人的印象是:贫穷,但很幸福。但一旦真正踏足这个国家之后,你很难再说服自己相信尼泊尔人是幸福的。事实上,从2005年起,联合国不定期地发表一份《全球幸福指数报告》。去年的这份报告显示,排名前五位的是以高人均GDP、高收入、高福利、低失业率、社会安定著称的中北欧发达国家:挪威、丹麦、冰岛、瑞士和芬兰。而尼泊尔在所列的155个国家中排名第99位,处于中下水平。这与尼泊尔的经济和社会发展水平还是比较接近的。

我花了很多时间去寻找尼泊尔「贫穷,但很幸福」这个标签的出处,发现很可能和它的邻国,一个和尼泊尔有着同样标签的国家不丹有关。

上世纪90年代,不丹国王吉格梅 · 辛格 · 旺楚克亲自设计出一套通过量化数据来测评国民幸福感的指数「国民幸福总值」,即GNH。2005年,不丹就此进行了一次非常深入的问卷调查,结果显示有51.6%的不丹国民感觉「非常幸福」,45.2%感到「幸福」,而表示「不幸福」的只有3.2%。于是不丹成为了全世界最幸福的国家,而和不丹非常相似的尼泊尔自然位居前列。

和不丹相类似的,朝鲜也发布过一份涵盖203个国家的「全球幸福指数排名」,在这份排名中朝鲜仅次于中国位列第二,而垫底的是美国。

颇具意味的是,就在不丹出台「国民幸福总值」不久,联合国便推出了《全球幸福指数报告》。去年,不丹在这份报告中的排名第97,仅比尼泊尔高出两位。

《垂丝海棠》D0007000002 · 2014年4月6日摄于中国江苏扬州瘦西湖

繁于桃李盛于梅,寒食旬前社后开。

半月暄和留艳态,两时风雨免伤摧。

人怜格异诗重赋,蝶恋香多夜更来。

犹得残红向春暮,牡丹相继发池台。

海棠是中国传统的观赏花卉,和牡丹、兰花、梅花并称「春花四绝」,自古以来深得文人雅士的喜爱,也留下了许多关于海棠的脍炙人口的曼妙诗篇。但很可能,诗人吟诵的海棠和你所理解的不是一回事,因为在中国,好几种花卉都称为「海棠」,尽管它们可能分属完全不同的科属:

西府海棠,小乔木,蔷薇科苹果属;垂丝海棠,小乔木,蔷薇科苹果属;木瓜海棠,小乔木,蔷薇科木瓜属;贴梗海棠,小乔木,蔷薇科木瓜属;四季海棠,肉质草本,秋海棠科秋海棠属;湖北海棠,乔木,蔷薇科苹果属;西湖海棠,落叶乔木,蔷薇科苹果属。

这些海棠花形、花色、花期等差别很大,比较好区别。但西府海棠和垂丝海棠非常相似,常被混淆。我对比过很多图片,发现二者之间最简便易行的辨认方法是看它们花梗的颜色:绿色的是西府海棠,而紫色的则是垂丝海棠。

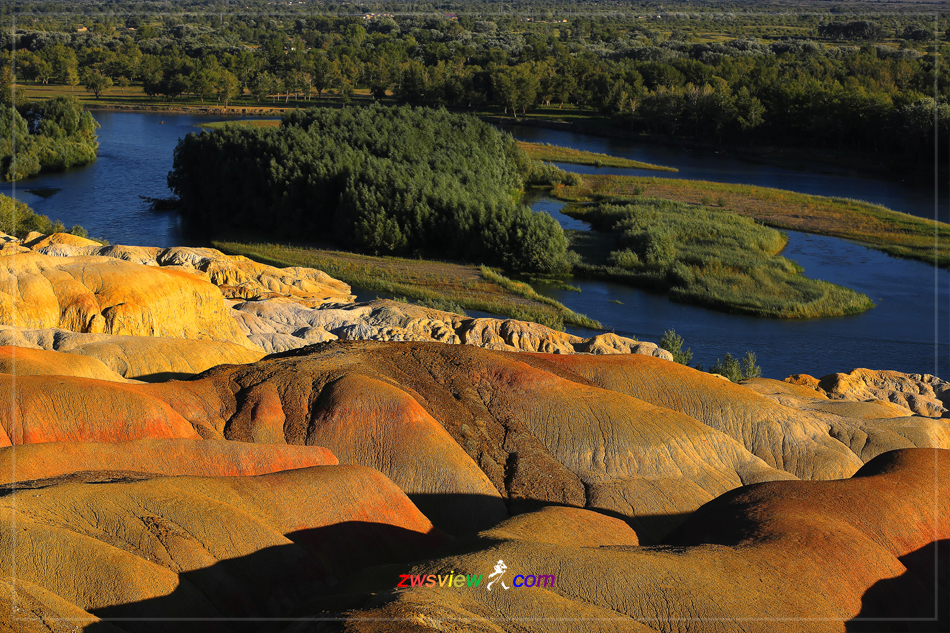

《五彩滩》A0110030001 · 2012年8月19日摄于中国新疆布尔津

新疆维吾尔自治区布尔津县窝依莫克乡阿克吐别克村227省道和额尔济斯河之间有一处悬崖式的雅丹地貌,从北往南,地势逐渐降低,到额尔济斯河边上时,已经变成了一片起伏的缓丘。由于缓丘的岩石中含有不同的矿物质,其表面呈现出红、黄、绿、紫、白、黑等不同颜色,缤纷而斑斓,在额尔济斯河的碧波映衬下格外的耀眼夺目,因此被称为「五彩滩」。

额尔济斯河的南岸是一大片河谷,虽仅一河之隔,却是林木繁茂、绿树如荫,呈现的是与寸草不生的五彩滩完全不同的另一番景象。真可谓「一河隔两岸,南北不同天」。

五彩滩位于去往喀纳斯、禾木、中哈边境的必经之路上,距布尔津县城24公里,而它最美的时候是在日落之前的一两个小时,因此可以在从喀纳斯、禾木的返程途中顺道前往。

《人间三月》D0007000001 · 2015年3月22日摄于中国上海杨浦上海共青国家森林公园

《大林寺桃花》

唐 白居易

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处,不知转入此中来。

公元815年,亦即唐元和十年,一向春风得意、无所顾忌的白居易终因言行不当被贬。这让这位虽只位居「授太子左赞善大夫」却仍以「兼济天下」为己任的白面书生满腹委曲,心生「换尽旧心肠」之意,从此只求「独善其身」。

两年之后,亦即唐元和十二年,白居易携朋带友同游庐山。时值春夏之交,芳菲尽谢。当一行十七人来到大林峰大林寺时,见桃花正艳,春色正好,不禁诗兴大发,当即吟七绝一首,即《大林寺桃花》。

「余与河南元集虚、范阳张允中、南阳张深之、广平宋郁、安定梁必复、范阳张时、东林寺沙门法演、智满、士坚、利辩、道深、道建、神照、云皋、恩慈、寂然凡十七人,自遗爱草堂历东西二林,抵化城,憩峰顶,登香炉峰,宿大林寺。大林穷远,人迹罕到。环寺多清流苍石、短松瘦竹,寺中唯板屋木器,其僧皆海东人。山高地深,时节绝晚,于时孟夏月,如正二月天,山桃始华,涧草犹短,人物风候与平地聚落不同。初到恍然若别造一世界者。因口号绝句云。」

有道是山高不胜寒。桃花由平原向高山递次而开,本稀松平常之事,见多识广的白居易不至于如此兴奋。《大林寺桃花》看似言景,实为自勉。他的这首七绝归纳起来就八个字:峰回路转、柳暗花明。

《交河故城》A0110020004 · 2012年8月23日摄于中国新疆吐鲁番

唐朝后期,动荡的局势影响了陆上丝绸之路的畅通。与此同时,海上丝绸之路却日渐繁盛,这更是让充满艰险的陆上丝绸之路雪上加霜,日渐衰弱,交河随之没落。到公元14世纪,这座本已风雨飘摇的西域王城又屡遭战火,最终被彻底荒弃,成为一堆废墟。所幸的是,由于吐鲁番常年干旱少雨,交河遗址能够大致完好地保存至今。

这些年来,尽管对交河故城进行了深入而细致的考古发掘,包括故城附近的两座中国汉代时期的车师国贵族墓葬。但在这片被遗弃了7个世纪的废墟仍有着许多待解之谜。其中较为典型的是城内发现的婴儿墓葬群,280座婴儿墓规整有序地安放在一起。数以百计年龄相仿的婴儿为什么会在同一时期死亡?他们又因为什么原因而死?对此,一些专家认为,这些婴儿可能死于一场突如其来的烈性传染病,但也有专家猜测,当时的车师国很可能遭到了外族的猛烈攻击,车师人为了让自己的子孙免遭外族的凌辱,同时也向神灵祈求庇佑,车师人在位于王城中心位置的官署区举行了一次惨烈的祭祀,这些婴儿很可能就是那次祭祀的献祭。这种推断是有可能的,因为当时确实存在着活人祭。

2014年,交河故城被联合国教科文组织收入《世界文化遗产名录》。

《交河故城》A0110020003 · 2012年8月23日摄于中国新疆吐鲁番

交河故城是世界上现存最大、最古老的生土建筑城市,其建筑遗址面积约为25万平方米。整座城市分为三个区域:官署区、居民区和寺庙区。城市的中间是一条南北走向,长约340料,宽8至11米的中央大道。

无论是选址还是城市布局,车师人在修建这座王城时已经意识到自身的处境。交河虽然没有城墙,但当年奔腾的交河水与河水冲刷而成的悬崖峭壁成为这座古城的一道天然屏障。从保存较为完好的东城遗址来看,它的城门是斩崖而成的关口。从城门进城的门道不但很陡,而且十分狭窄。门道两侧是高耸的影壁墙,城门旁边的圆形空间则非常像是中原城池中用于防卫的瓮城,其上还设有了望的哨所。交河故城的所有城门都不与城中的主干道直接相连,进入城门之后,必须左右迂回才能找到位于城中心的中央大道。而在东城门与中央大道曲折相连的横街两侧,则是高达6米的生土墙,并且不与居民区直接相连。这样的城市布局非常不利于大部队的长驱直入,其防御的目的是显而易见的。

公元450年,中国南北朝时期的北凉国王族沮渠安周率军攻下交河,延续了五百多年的车师前国就此灭亡。不久之后,高昌国建立,并且统一了吐鲁番地区,曾经的车师王城交河同时成为了高昌国的一部分。但此时的交河仍然是一个非常重要的城市。

公元640年,唐太宗派兵攻下高昌,在交河设立安西都护府。唐朝的强盛让陆上丝绸之路再度繁荣,地处陆上丝绸之路咽喉要道的交河城也因此再度焕发生机。在现在的交河故城遗址中,有相当多的建筑遗存便出自这一时期。

《交河故城》A0110020002 · 2012年8月23日摄于中国新疆吐鲁番

交河城所在的新疆吐鲁番西部曾经是中原通往天山南北的重要通道和沟通内地与西域的门户,是陆上丝绸之路上一个非常重要的商站和中西文化与经济交流的枢纽。

早在西汉强盛之前,以交河为王城的车师国依附于兵强马壮的匈奴,成为奴出入西城的通道和控制西域的桥头堡。汉朝出于彻底击退匈奴的侵扰和经营西域、保障陆上丝绸之路畅通的目的,必须有效地控制交河。因此,车师国便成为两个大汉和匈奴这两个当时的军事强国争夺的对象,甚至是两国军队交战的战场。

公元前99年,汉武帝派兵攻打车师,拉开了「五争车师」的帷幕。当时匈奴以数万之兵驰援车师。汉军因寡不敌众,被迫撤离。「二争车师」和「三争车师」分别发生在公元前89年和公元前72年。这两场战争汉军均获全胜,车师归顺汉朝。不料,汉朝大军撤离后,匈奴卷土重来,并重新控制了车师。公元前68年,汉朝和匈奴之间「四争车师」。汉宣帝派侍郎郑吉挂帅出征。郑吉不负重望,一举夺下车师,并且就近屯田。在此之后的七年里,匈奴不断出兵袭扰,郑吉便率1500屯田兵屯驻交河城,利用交河城易守难攻的险要地势成功抵御了数以万计的匈奴军队一次又一次的进攻。公元前62年,汉朝正式设立戊己校尉负责在车师屯田。两年之后,匈奴内乱,匈奴的日逐王归附汉朝,汉朝由此完全控制了西域,车师也被汉宣帝一分为二,交河成为了车师前国的王城。

《交河故城》A0110020001 · 2012年8月23日摄于中国新疆吐鲁番

位于中国新疆维吾尔自治区吐鲁番市以西10公里处的雅尔乃孜沟里有一处柳叶形的台地,当地人称为「雅尔和图」,意为「崖城」。台地比沟地高出30多米,长约1750米左右,最宽处为300米。在这片总面积约为37.6万平方米的狭长区域内,矗立着一座雄伟的古代王城遗址:交河故城。

交河城的历史开始于2200年前,终止于公元5世纪。它的建造者是古代西域的车师人。

车师又称姑师,是中国汉代时西域二十六国之一。当年汉武帝派兵攻打楼兰,威震西域诸国,姑师便退居到今天新疆的吐鲁番一带,改名车师,并修建了交河城。从那时起,一直到公元五世纪中叶车师灭国,在长达五百多年的历史中,交河城一直都是车师国的王城。当时,交河城所在的台地还是一处河心洲,发源自天山的交河环绕四周,是交河城天然的护城河。据中国东汉时期的史书《汉书 · 西域传》记载:「车师前国,王治交河城。河水分流绕城下,故号交河。去长安八千一百五十里,户七百,口六千五十。」

交河城的建造方式非常奇特:不是由下而上层层堆砌,而是像纂刻阳文印章一般,从上往下挖,硬生生将土质的台地掏空,留出四壁,最后盖顶。车师人之所以用这样的方式建造他们的王城,首先是充分利用了当地独特的地质条件,其次是据说这种半地下建筑特别适合吐鲁番极端干热的气候,冬可御寒,夏能隔暑。

《大头儿子的小头爸爸》G0000000006 · 2016年4月4日摄于中国湖北武汉户部巷

前年在湖北武汉的户部巷排队吃热干面,场面有些火爆,队伍一直排到了巷子中间。队伍的边上有两个面人摊儿,一个摊子上堆满了各种卡通人物造型,栩栩如生;另一个摊儿则更绝,跟速写差不多的意思:现场给人以面造像,捏出来的面人儿有七八分像。

「面人」也叫「面塑」,各地庙会、集市上经常能见到,一个摊儿,各色的面团,再就是一把小竹刀,简简单单,可捏出来的小人儿、小动物、小物件啥的,生灵活现、惟妙惟肖,很招孩子们的喜爱。

面人是很草根的民间手工艺,在2008年被收入第二批国家非物质文化遗产名录,足见其受欢迎的程度。

面人真正始自何时已不可考。但从新疆土鲁番阿斯塔那唐墓出土的面制人俑和小猪来推断,距今至少已有一千三百四十多年了。而最早见诸文字记载,是南宋的《东京梦华录》:「以油面糖蜜造如笑靥儿。」不过,那时的面人不像现在,都是能吃的,谓之为「果食」。

跟中国很多其他的行当一样,面人也有自己的「祖师爷」。

相传三国孔明征伐南蛮,渡芦江时忽遇狂风大作。孔明随即以面塑成人头、牲礼祭拜江神。说也奇怪,大军安然渡江并顺利平定南蛮。孔明因此被推为这一行当的祖师爷儿。

有一种说法,最早的面人儿实际上是馍。根据宋代《梦粱录》的相关记载来看,当时面塑作为礼品或供品,主用在春节、中秋、端午以及结婚、祝寿等日子。

中国的很多地方都有做面馍的习俗,其中以荷泽、霍州、忻州、绛州、山西以及陕西较为出名。其中在陕西关中东部妇女几乎人人都是制作花馍的高手,其申尤以年长的妇女技艺更是高超。曾经在一档介绍各地美食的电视专题节目中见识过她们制作的花馍,一团面儿,经剪刀、菜刀、梳子或剪或切或梳,再用枣儿、花椒啥的上色,做出来的花馍一个个憨实、喜庆、形态憨实,很招人喜爱。关中花馍与剪纸、皮影、泥塑、脸谱、面花等一起被誉为「秦艺六绝」。

小面人儿除了能吃还能把玩。尽管无论是吃的还是把玩的,其主要制作材料还是以面为主,但把玩的面人儿不同于吃的,除了色彩艳丽、造型细腻外,还得防霉、防裂、耐玩、耐藏,当然还不能招虫蚁,在面里头掺了不老少的东西,像石蜡、颜料以及防腐剂等,所以给孩子买面人玩,一定要关照再三:这东西吃不得。

《烤鸡屁股》B0000000017 · 2014年12月20日摄于文莱

现在很多人热衷的「心灵鸡汤」,其实都是古人玩剩下的。

苏东坡有一句千古名言:「可使食无肉,不可居无竹。无肉令人瘦,无竹令人俗。人瘦尚可肥,士俗不可医。」说的是如果兜里就十块钱,是割块肉回家煮了解馋,还是买盆翠竹妆点屋子?这里所说的「肉」,可以是肉,也可以是鸡、鸭、鱼、鹅,指的是物欲;而「竹」,可以是竹,也可以是梅、兰、松、菊,指的是节操。苏东坡说,物欲事小,以后有得是机会弥补;但节操事大,一旦失节,再无药可救。所以他宁可食无肉,也不可居无竹。

嗯,这个很「心灵鸡汤」。只是他姑且说,你姑且听。因为苏东坡还说过:「无竹令人俗,无肉使人瘦;不俗又不瘦,竹笋焖猪肉。」

所以,对「心灵鸡汤」不用太过上心。很可能,就在听的人感到自己的心灵徐徐升华的时候,说的人正坐在家里美美地喝着鸡汤。

《布拉迪斯拉发街景》A2401000006 · 2014年7月21日摄于斯洛伐克布拉迪斯拉发

悠久的历史,厚重的文化,多彩的民俗,旖旎的风光,怡人的气候,加上优越的地理位置,是斯洛伐克旅游业不可多得的宝贵资源。在冷战时期,斯洛伐克曾经是东方阵营中旅游业最发达的地区之一。但在1993年独立之后,斯洛伐克的旅游业逐渐衰落,持续低迷10年之久。

2004年斯洛伐克加入欧盟,其产业结构进行了大幅度的调整,旅游业被列入了国家发展战略,得到了政府不遗余力的大力扶持。

布拉迪斯拉发处在欧洲另外两座名城:匈牙利首都布达佩斯和捷克首都布拉格的中点,距奥地利首都维也纳仅60公里。得天独厚的地理位置加上悠久的历史和厚重的文化,布拉迪斯拉发自然而然地成为了斯洛伐克旅游发展战略中最举足轻重的一个环节。

相关统计数据表明,在斯洛伐克所有旅游热点中,布拉迪斯拉发最受游客的追捧和青睐,其次是高塔特拉山、瓦赫河流域和多瑙河流域。

斯洛伐克是《申根公约》签署国,从陆路入境非常便捷,甚至根本感觉不到穿越边境。从维也纳搭乘电车便能直接抵达布拉迪斯拉发,时间大约1个小时。

《圣米哈尔门钟楼》A2401000005 · 2014年7月21日摄于斯洛伐克布拉迪斯拉发

布拉迪斯拉发现在历史最悠久的建筑是圣米哈尔门。

圣米哈尔门建于1300年左右,原为中世纪时布拉迪斯拉发五座城门之一,建成初期为哥特式建筑,16世纪时该城门曾一度被毁,后被改建成文艺复兴风格建筑。18世纪时圣米哈尔门再次大规模修复,并加建了51米高巴洛克风格的绿色圆顶钟塔,塔顶是天使圣米哈尔的雕像。塔内现为小型兵器博物馆。

圣米哈尔门的两端分别是巴希托瓦街和米哈尔街。巴希托瓦是旧城最窄的巷弄,据说古时布拉迪斯拉发的侩子手们都住在这条街上。米哈尔路是一条坡道,在稍高处的街道两侧,文艺复兴式民居鳞次栉比,小型专卖店、画廊咖啡馆、食品店和酒廊,以及一些露天咖啡馆充斥其间,热闹非凡。

圣米哈尔塔不仅是布拉迪斯拉发旧城的地标性建筑,登上塔顶还可以饱览城市全景。