《老皮匠》F0200000013 · 2018年10月12日摄于中国上海

晌午时分,先是窗外一阵嘈杂,随后便是「呀啦嗦」的音乐响起。起先还以为是广场舞加场,但几分钟过后,游动的电喇叭里传来「户口在本小区、七十岁以上的老人到居委会领长寿面」,这才知道原来是居委会在搞「重阳节」活动。于是两口子一起下楼,一个在「大桶大」的摊前蹭着修了脚,一个找老鞋匠蹭着把鞋给补了,还捎带着磨了把菜刀。

现在修鞋和磨刀都跟过去大不一样:修鞋用上了缝纫机,磨刀用上了角磨机,算是完成了一次「工业革命」,脱胎换骨。

修鞋是老行当了。在上海,鞋匠被称为「皮匠」,而且似乎永远是「老皮匠」。「小皮匠」听说过,只是从没见过。估计「小皮匠」特指「鞋二代」,并不真的修鞋。

过去的皮匠,一定会有一个矮矮的抽屉柜,可以当凳子坐。抽屉里头各种的修鞋工具,各种的鞋钉,各种的鞋带,各种的碎皮料,各种的小配件应有尽有,俨然一个「百宝箱」。

记得大学时,同学滑岸冰时把腿给摔折了,上了石膏。到了暑期放假,让我倍着去医院想把石膏拆了。不凑巧的是那天医院骨科门诊休息。眼瞅着第二天一早就要动身回老家,火车票也都买好了,蛮急人的。也是天无绝人之路,正当两人悻悻然出了医院大门回公交车站走的时候,看见了不远处弄堂口的一个皮匠摊。我说我来拆石膏,问他敢不敢?他说行。我上前,问老皮匠借了把鞋匠钳,像剪指甲一般,硬是将整条腿上的石膏一点一点地给剪了下来。

要是当初我转行当皮匠,现如今不但是一个真真正正的「老皮匠」,还全能:修鞋、磨刀,再就是捎带着拆石膏。

《红烧肉》B0000000034 · 2018年10月7日摄于中国上海长宁

从婺源回到上海的第二天,同学在家设宴聚会,专门请的厨子,先后上了十几道菜,其中一道红烧肉大获好评,应该算是拿手的看家菜了。

中国地大人多嘴杂,口味千差万别,甜的、咸的、酸的、苦的、辣的,甚至臭的都能入味,正因此,才有了「众口难调」的感慨。只是有一样,那就是红烧肉,似乎搁哪都受欢迎。

说到红烧肉,不得不提苏东坡。无论红烧肉是不是真自「东坡肉」始,但这道「国民美味」能从茅庐草舍走进大雅之堂,苏老儿的推波助澜功不可没。这里有苏老儿的《食猪肉》打油诗为证:

「黄州好猪肉,价钱如粪土,富者不肯吃,贫者不解煮。慢着火,少着水,火候足时它自美。每日早来打一碗,饱得自家君莫管。」

有了名人的代言和推广,红烧肉想不火也难。

九百多年之后,毛泽东在湖南第一师范的食堂里第一次尝到了「用湘潭酱油加冰糖、料酒,八角慢火煨成,肉用带皮的『五花三层』肉」,从此对这道「国民美味」偏爱有加。当年秘鲁哲学家门德斯访华,毛泽东这样对客人介绍红烧肉:「这是一道好菜,百吃不厌。有人却不赞成我吃,认为脂肪太多,对身体健康不利,不让我天天吃,只同意隔几天吃一回,解解馋。这是清规戒律。革命者,对帝国主义都不怕,怕什么脂肪呢!吃下去,综合消化,转化为大便,排泄出去,就消逝得无影无踪了!怕什么!」

毛泽东的这一喜好在多年之后让「毛氏红烧肉」成了「湘菜馆」菜单上的一道招牌菜。

《抓鱼节上的孩子们》F0100000048 · 2018年10月2日摄于中国江西婺源严田村

前几天在婺源的严田村刚巧赶上当地一年一度的「抓鱼节」。

严田村每年的秋季都会举办一届「抓鱼节」,有时是在中秋,今年则是在国庆。活动安排在长假,估计是这时候很多外出务工的村民返乡探亲,人气比平时要旺很多,「抓鱼节」也就更热闹些。

上午十时,随着一声令下,几十个村民,有男有女有老有幼,拿着抄网的,抓着蛇皮袋的,提着塑料桶的,一个个争先恐后,蜂拥着跳入鱼塘。一时间,并不很大的鱼塘被搅得翻江倒海,人们只是凭感觉浑水摸鱼。运气好的,一个多小时有十好几条的斩获;而运气差的则一条、两条。也有人一无所获。

这天中午,村里十有三四户都在杀鱼,小媳妇、老婆婆,个个一脸的笑。

《水清石华人闲》F0300000185 · 2018年9月30日摄于中国江西婺源清华

山中偷闲方七日,世间已过小长假。

去婺源,原本只是想山中偷闲几日,结果是天天不得闲,先后跑了彩虹桥、灵岩洞、瑶里、东埠村、严田村、天门大峡谷、簧村、洪村、巡检司、游山村、漳村、庐坑村、察关、月亮湾、理坑,成了一次徽州乡村文化之旅。尽管如此,比之都市的喧嚣,乡村的清闲幽静和水清石华,令人流连。

昔陶渊明《归园田居》诗云:

少无适俗韵,性本爱丘山。

误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

无论是高官厚禄,抑或是荣华富贵,待尘埃落定,心之所归,唯有田园。

一生痴绝处,无梦到徽州。

《理坑》F0300000184 · 2018年10月5日摄于中国江西婺源理坑

理坑。

在婺源,一不小心就掉「坑」里了。

徽州多「坑」:理坑、横坑、晓坑、李坑、冷水坑、留坑,等等等等。徽州的「坑」类似于浙江的「坳」,指的是溪水流经的底处,也指溪流两侧的农田和山林。由于徽州山多地少,很多村落便建在「坑」里,将村直接唤作「坑」也就不足为怪了。

流经村落的溪水是全村赖以生存的最重要的自然资源,在当地极受重视,尤其是溪水流出村落的地方,也就是当地人所称的「水口」,大都会有一株百年古木及亭阁建筑。这便是徽州特有的「水口文化」。「水口」不仅是村民们主要的社交场所和路人的休憩之地,同时也是徽州人「狮象把门、园林锁口」「风水」观的直接体现。徽州人相信,水象征着整个村落的人气和财气,因此,在水口栽树、修桥,可以锁住人、财二气,使全村人丁兴旺、财不外流。

《板凳桥》F0300000182 · 2018年10月1日摄于中国江西景德镇浮梁瑶里

这是瑶河上的一座简易木桥,因形似旧时的条凳而被当地人形象地称作「板凳桥」。

板凳桥的长度不是「米」或「尺」,而是「板」,即每一段桥板的长度。婺源的漳村古渡有一座板凳桥,长二十三板,是迄今所见最长的一座板凳桥。

由于结构简单,板凳桥通常只在枯水期使用,汛期时很容易被冲垮。像漳村古渡那座板凳桥,所有主要构件都由铁链相连,再锚固于岸边。这样,当桥垮塌时,可以保存大部分构件,便于再建。旧时,就近的山林里会留有一块专门的「桥会田」,其所产林材专供修桥,不得挪作他用。

在一些交通要道,每到汛期,板凳桥即使未被冲垮也不再使用,取而代之的专门的渡船。船工通常会二十四小时在船上值守,以便行人随时「叫渡」,很是辛苦。船工的收入除了村里支付的工钱,每到年末,还可以挨家挨户上门「收冬」,即收取一些糕、粽之类的粮食作为补贴。

《婺源清华老街》F0300000178 · 2018年9月30日摄于中国江西婺源清华

昨天起了个大早,五点出门,拖着行李,一趟公交再是两趟地铁,横穿上海,换乘大巴,奔江西婺源。

尽管是「十一」长假的第一天,但一路上并没有遇到太大的麻烦,一千多里路,下午三点多顺利抵达江西婺源的「归田园居」。

这是一家位于清华镇上的乡村客栈,离「彩虹桥」不远。去年去石城时曾在这里小住过,所以这次算是一次故地重游。

这个长假,原本是和丫头他们去香港的,但一来现在上岁数了,越发的贪恋清静,不喜欢往人堆里挤;二来丫头他们去香港主要是想带闹闹玩迪士尼之类的游乐园,门票不菲且不说,对我们来说,也实在提不起太大的精神。

一年一年地变老,也就一点一点地理解了为什么很多人一生浪迹天涯,却始终心心念念于归园田居。

《驴友》F0300000177 · 2018年8月8日摄于坦桑尼亚Farm of Dream酒店

闹闹很喜欢手上举着的这只布猴子,有点难以割舍的意思,所以即使出远门也常会带在身边。只是上个月在肯尼亚发生了一件灾难性事故:猴子掉进了牛粪堆里了。闹闹内心挣扎再三,最后决定和它分道扬镳。外公见到这一切,很有些担心:哪天外公掉牛粪堆里,我们还会继续是朋友么。

不过,结局蛮好。外婆把小布猴带回家,仔仔细细地洗刷干净,又搁在太阳底下暴晒了好些天。于是,闹闹和小布猴又和好如实。这让外公踏实了许多。

前天的公开课上,老师让每个同学分别将自己的心愿写在纸上,然后封存,等五年之后同学们小学毕业时再启封。闹闹也写了,只是觉得五年时间过于长久,有些等不及,于是写了五个月后就想实现的小小心愿:寒假时和外婆、外公一起去旅行。

行。外婆、外公答应你,只要有时间,我们再出发。

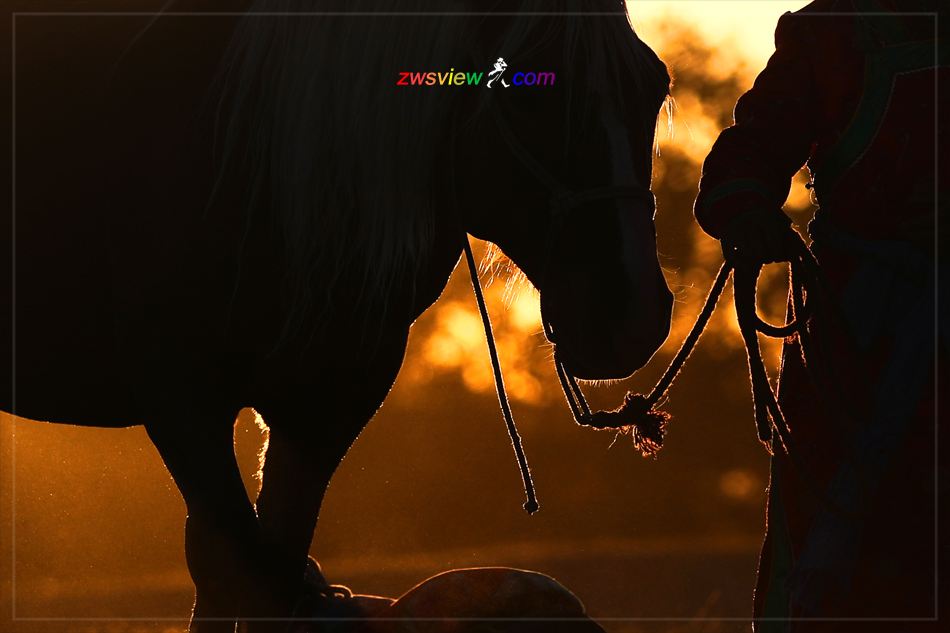

《牧马人》F0100000047 · 2017年9月24日摄于中国内蒙古赤峰克什克腾

1999年,邓宁和克鲁格做了一个著名的心理学实验:他们先让受试者完成「沃森四卡片选择作业」以区分出受试者在逻辑推理能力上的差异,然后再选取一半的受试者进行逻辑推理能力的训练,而另外一半则在相同时问内完成一些无关任务作业。最后,邓宁和克鲁格要求受试者评价自己的逻辑推理能力并预测答对题目的数量及百分位排名。结果很有趣:逻辑推理能力最差的受试者对自己的能力排名估计过高,甚至超过了平均水平;而那些逻辑推理能力最好的受试者则低估了自己的能力排名。

这种现象称为「邓宁克鲁格效应」。

邓宁将这种现象归纳为:「如果你没有能力,你就不会知道自己没有能力。」

摄影师杰米 · 温莎认为,「邓宁克鲁格效应」可以反过来理解:越是不具备专业技巧的人,越是会认为自己很专业。他的这一见解既可以用来解释为什么大多数新司机都觉得自己驾驶技术过人,逢车必超;也可以用来解释为什么大多数刚开始接触摄影的人往往更容易被自己的「作品」惊艳到。他将视为一种认知偏见和心理陷阱,并且告诫准备入门的同行:只有纠正和避开这种认知偏见和心理陷阱,才有可能使自己成为一个更好的摄影师。

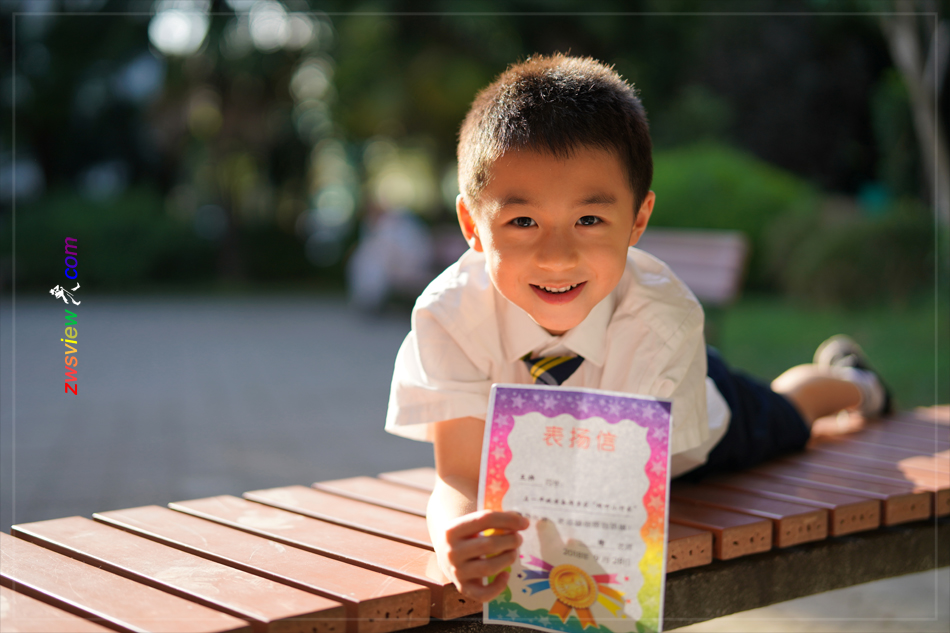

《交差》F0300000176 · 2018年9月28日摄于中国上海

小学的第一次公开课。外婆在教室里听了两个小时的课,外公在校门外守了两个小时的车。总算等到闹闹下课,一起回家,可还没等沏的茶凉,就接到通知,说老师想要两张类似于这样的「标准照」。于是带上相机,拽上闹闹,找了个光线稍微好些的地方拍了几张。

闹闹手里拿着的是一封「表扬信」,表扬闹闹上课认真听讲。就在几天前,闹闹挨批评了,说上课插嘴。其实这事闹闹也挺冤的。在幼儿园,老师上课就跟聊天似的,鼓励孩子们七嘴八舌,让孩子们在宽松的氛围中学习和锻炼。闹闹的英语口语就是那个时候在和老师每天的啰里八嗦中提高的。进了小学,原来的「积极」成了「插嘴」,闹闹有点小懵。今天的这封「表扬信」,在我看来应该属于公开课的「普天同庆」奖,但至少说明闹闹不再「插嘴」,我们也就放心了。集体生活,学会遵守公共秩序是很有必要的。

上小学快一个月了,除了用餐一如既往的慢之外,其他好像都还好。中午少吃点就少吃点,接他放学的时候带点他喜欢吃的给他垫垫饥就是了。

闹闹的学习主要是他和他娘老子的事,外婆、外公偶尔地帮衬一下。对外婆和外公来说,继续开好我们的「4S店」,随时做好后勤保障,就是对他们娘俩最大的支持。

借用一句「高露洁」的牙膏广告:

「我们的目标是:没有驻牙。」

哈。

《黄油》B0000000033 · 2017年4月25日摄于乌兹别克斯坦塔什干

乳制品名称可谓五花八门:起士、起司、芝士、奶酪、乳酪、干酪、白脱、忌廉、黄油、牛油,但所有这些乳制品大致可分为三种:奶油、黄油和乳酪。

新鲜的牛奶中含有3.5%左右的脂肪,也就是「乳脂」。市场上供应的「全脂奶」、「低脂奶」和「脱脂奶」指的就是牛奶中乳脂的含量。乳脂通常以细颗粒的形态存在于新鲜牛奶中,但并不稳定。如果将新鲜牛奶静置一段时间后,其中的乳脂会慢慢上浮到牛奶表面,形成一层胶状薄膜。这就是奶油。

如果将奶油充分搅拌,破坏乳脂颗粒的原有形态并脱离掉其中大部分的水份。这样得到的半固体物就是黄油,也叫白脱。

牛奶中含有大量的蛋白质,其中最主要的是酪蛋白。酪蛋白在凝乳酶的作用下可以发酵变成固态。这种固态物质就是乳酪,也叫奶酪、干酪、起士、起司、芝士等等等等。乳酪因后期加工方式的不同,可以被制成各种口味,软的形如蜂胶,硬的需刀劈斧砍。

乳酷除了直接食用外,还是各式西点不可或缺的配料。乳酪加肉松是当下「网红」食品的不二之选。当然,这类食品中的乳酪无一例外都被称为了「芝士」。

除此之外,乳酪在西式烹饪中常被用于调味,其作用有点类似于中式烹饪中的「高汤」。

顺便提一下:香港地区也有将黄油称为「牛油」的,但这种叫法很容易与用牛脂肪提炼的牛油相混淆。

《秋天的白桦林》D0010000001 · 2017年9月23日摄于中国内蒙古赤峰

秋天为什么会如此艳丽?

亿万年的竞争,使得自然界的植物总是以最高效的方式生存和繁衍,以尽可能减少能量的消耗。这似乎是自然界最基本的一条法则。

树叶存在的意义在于两个方面:一是通过其所含的「叶绿素」吸收光线以合成养份,二是通过「蒸腾作用」以避免被阳光灼伤。植物的叶子之所以呈现为绿色,正是由于叶绿素的存在。进入冬季,气温下降,日照变短,树木为了能够顺利度过严冬,通常会进入休眠状态。冬季的树叶不但显得多余,而且继续蒸发水份和消耗养份。这时,树叶自身会产生一种激素,叫「脱落酸」。在脱落酸的作用下,叶柄基部产生一个「离层」,阻断树木向树叶的水份输送,于是叶绿素开始分解,树叶不再是绿色,而是变得枯黄,并最终飘落。

但飘落前的枫叶为什么不是枯黄,而是鲜红。为什么?

树叶的颜色由其所含的色素种类所决定。一般状态下,树叶含有大量的叶绿素,因此,树叶呈现出生机盎然的绿色。但随着光照的减弱以及气温的降低,一些种类的树叶会产生出另一种叫「花青素」的色素。花青素有一个特点,就是在碱性环境下呈现蓝色,在酸性环境下则呈现红色。枫、黄栌等少数几个树种的叶细胞液是弱酸性的,因此,一到秋天,随着花青素的产生,枫、黄栌等的树叶就成了红色。

那么,枫叶中花青素的意义何在?

植物在落叶前会尽可能地回收叶子中所剩的养分。然而,回收养分需要消耗能量,这部分的能量由细胞内的叶绿素和线粒体产生。

但随着树叶老化,其中的叶绿素不断分解,而分解后所形成的物质受到太阳光直接照射会产生出有毒的「氧自由基」。氧自由基能够破坏细胞,而细胞内的叶绿素和线粒体遭到破坏,便无法产生出回收养分所必需的能量。由此推断,某些种类的植物利用叶黄素和花青素来遮蔽阳光,以保护叶子细胞,延长养分回收的时间。

但银杏树叶到了秋天却是一片金黄。为什么?

大多数的树叶中除了叶绿素之外,还有其他种类的色素,如叶黄素。通常情况下,树叶中叶绿素的的含量远高于叶黄素,因此树叶呈现出绿色。但随着叶绿素的分解,其含量逐渐降低后,树叶便渐渐地由绿转黄。

如果遵循能量利用最大化这一自然界的基本法则,叶黄素应该和叶绿素同时分解,而不是随着树叶一起飘落。但我们看到的现象并不是这样。为什么?

关于秋叶变色的意义,目前尚没有一个统一的解释。有一种说法,就是叶黄素与叶绿素一样,也会吸引特定光谱的能量,并传输给叶绿素以合成养份。基于这一观点,金黄的秋叶其实是叶黄素在完成其最后的使命,直到叶绿素完全分解,然后随枯叶一起飘落。

《千里共婵娟》A0115010004 · 2017年2月26日摄于中国云南丽江

照片是去年二月在丽江拍的,月亮是网上找的,图片是用PHOTOSHOP合成的。

中秋节快乐。

这类照片在胶片时代通常都会是通过「多重曝光」获得。所谓多重曝光,就是用同一张底片拍摄两张或多张照片以获得一些特殊效果。比如先拍一张丽江四方街的夜景,然后重新选择参数、取景、对焦,再拍摄月亮。如此这般,一轮满月就能以摄影师希望的亮度、大小出现在摄影师想要它出现的位置上。

除了这类照片,运用多重曝光还可以获得其他很多特殊效果。比如日食或月食的全过程,体操或舞蹈的连续动作,以及各种的叠影等等,非常惊艳。

多重曝光拍摄时很麻烦,经常为了取得较为满意的效果,在每一次曝光过程中往往还要辅以一些其他手段,比如适当的遮挡以留出空间便于后续曝光。

总体而言,多重曝光是胶片时代的产物。在数码时代,由于图像处理技术非常强大,多重曝光已完全可以通过后期处理获得,而且效果更加理想。可以想像,如果有足够的耐心,用同一台相机的同一张胶片,去年二月在丽江曝光一次四方街的夜景,到了昨晚,再在上海曝光一次月亮。这样获得的图像和《千里共婵娟》并没有什么本质的不同。我以为,如果将多重曝光比作钻木取火,那后期合成就是用火柴或打火机直接取火。过程不一,手段不同,但目的和结果是完全相同的。

《秋丛绕舍似陶家》D0004000004 · 2013年11月9日摄于中国上海杨浦上海共青国家森林公园

在汉语中,数字和名词之间,数字和动词之间往往会有一个词,这个词就是量词。汉语量词之丰富,变化之多,在全世界所有语言中绝无仅有。而且汉语的量词不仅仅只是通常意义上的量词,如果使用得当,会让文字变得生动形象,充满意趣。一条锦鲤、一把雨伞、一头骆驼、一个铜钱、一只白鸽,这样的表达都没有错,但读起来平庸无趣、平淡无奇。倘若换成:一尾锦鲤、一柄雨伞、一峰骆驼、一枚铜钱、一羽白鸽,意思没变,但感觉上却要鲜活得多。

汉语的量词是有形状的。同样是秤,不同的量词代表的是不同类型的秤。「一杆」一般用于旧式的杆秤,「一台」通常指的是台秤或电子秤,而「一架」一定说的是天平。

汉语的量词还有大小和多寡之分。比如水,可以是「一泓」、「一池」、「一汪」,也可以是「一掬」;再比如彩霞,多的叫「一片」,少的则叫「一抹」。

不仅如此,量词有时甚至可以用来表达某种状态。一只羊,可以是鲜活的,也可以是已经宰杀了的。但如果将「一只」改为「一腔」,那就特指宰杀了的羊。

汉语的很多量词都有固定搭配的习惯用法。比如「一羽」,多用于鸽子,而其他鸟类似乎更多的是用「一尾」。再比如,包了烤鸭、黄瓜条、大葱的蒸饼用什么量词?一个?一只?当然可以,但最在行的,是「一卷」。而煎饼果子反倒是不用「一卷」,在北方称「一套」,在上海则称「一副」。

很多时候,量词还会有明确无误的感情色彩。对于雕像,一般用「一座」,但对于伟人、圣人的雕像,我们自然而然地会改用「一尊」。「一群」和「一伙」之间的区别是显而易见的,前者比较中性,而后者则一定是在说歹徒或者黑帮。

尽管对汉语的理解仍处于知觉欣赏阶段,最多也就情感欣赏的初期,但仅量词就已经真真切切地被惊艳到了。

汉语很美。