《骑驼乐舞三彩俑》M0000000022 · 2020年1月23日摄于中国陕西西安陕西历史博物馆

这尊「骑驼乐舞三彩俑」也称「唐三彩骑驼乐舞俑」,1957年出土于陕西西安,现收藏于陕西历史博物馆,为该馆镇馆之宝。

骑驼乐舞三彩俑驼高58.4厘米,首尾长43.4厘米,造型非常独特:骆驼站在长方形底座上,引颈长嘶,驼背上的驮架为一平台,铺有色彩斑斓的毛毯,共有八名乐手。其中七名男乐手身着汉服,手持胡人不同乐器,面朝外盘腿坐着演奏,中间有一站立女子正在歌唱,显然这是一个流动演出团。唐代艺术家用浪漫的手法将舞台设置在驼背上,可谓匠心独具。

这尊唐三彩在文物界具有极高的地位,据说与司母戊大方鼎、四羊方尊及金缕衣齐名,为国宝级文物。

《侍女俑》M0000000021 · 2020年1月22日摄于中国陕西西安博物院

在唐朝,如果家里头没有几个新罗婢、菩萨蛮和昆仑奴,真不好意思自称贵族。

新罗婢,来自古新罗国的婢女,口齿伶俐、乖巧能干。

菩萨蛮,来自古女蛮国的侍女,神态娇美、能歌善舞。

昆仑奴,并非来自昆仑山,而是现今的南洋一带。「在林邑以南,皆卷发黑身,通号『昆仑』」、「西南夷有昆仑层期国。 距应天府马行三年,在西南海岛。其国有野人身如黑漆,国中人布食诱捉,卖与番商为奴」。

昆仑奴之所在当时广受到欢迎,和他们的优秀品格息息相关。一是能干,「绝有力,可负数百斤」,二是忠诚,「其生死惟主人所命,主人或令自刎其首,彼即刎,不思当刎与不当刎也」。

《胡人骑马俑》M0000000020 · 2020年1月23日摄于中国陕西西安陕西历史博物馆

大宋的夜市是不能忽略的存在。

你可能很难相信,在宋朝以前,中国人一天只吃两顿饭。不完全是因为穷,而是因为宵禁。到了大宋,城市布局打破了坊市界限,宵禁逐渐放开。宋太祖曾经专门降旨:「令京城夜市至三鼓已来不得禁止。」夜市文化在这时候盛行起来。汴京、临安这样的不夜城中,「大街买卖昼夜不绝」,「夜市直至三更尽,才五更又复开张」;即使冬天遇到风雪阴雨,夜市也不关张。北宋蔡绦曾形容开封夜市:繁华之处,连蚊子都不见踪影。而在这热闹非凡的夜市中,中国人一天两餐的饮食习惯也悄然变化为一日三餐。

如果去一趟宋朝的夜市,你都能吃到啥?《东京梦华录》中记载,都城最有名的夜市是州桥夜市,夜市中店铺林立,有水饭、熬肉汤、干货等吃食;还有鸡鸭鹅兔等肉类野味;夏季冷饮供应不断;冬日可寻得烤肉火锅等滋补佳品;逛累了可找到小店歇脚,点上几盘杏片、梅子姜这样的开胃小菜。而夜市中食物的价格也相当亲民。据记载,诸如鸡皮、腰肾、鸡碎这样的小吃,每个不过十五文,以当时宋人的购买力,从街头吃到巷尾,从饿吃到饱,恐怕不是什么难事。

据说美国《生活杂志》于1998年曾评选出一千年来影响人类生活最深远的一百件大事,宋朝的饭馆与小吃入选第五十六位。这事先不论真伪,有一点是可以肯定的,那就是如果一个吃货穿越到大宋,大多不会感到陌生。

《胡人骑马俑》M0000000019 · 2020年1月23日摄于中国陕西西安陕西历史博物馆

能到樊楼这样的高档酒楼消费的毕竟只是小众,但大宋的庶民百姓完全不愁找不到地方打牙祭。

宋人经常去的综合性餐馆,规模较大的叫做「分茶」,店内供应酒肉主食等;有的餐馆有自己的主打产品:如曹婆婆肉饼店、王楼山洞梅花包子店、万家馒头店等;还有专门满足吃素需求的素食店;此外,最火的饮品店也在市面上大量出现,出售纯天然无添加的各色饮料:甜豆沙、鹿梨浆、卤梅水、姜蜜水、木瓜汁、梅花酒,如此这般,冷饮店也大受欢迎:炎炎夏日,你可以吃到冰雪冷元子、雪泡豆儿水、雪泡梅花酒,还有冰酪,即手工冰淇凌。

除了高大上的酒楼、物美价廉的餐馆,汴京街头还有很多流动商贩。在《清明上河图》中,就有许多小商贩的身影穿梭在街边、桥头。蒸梨枣、黄糕糜、宿蒸饼、发芽豆等等,光听名字就让人口水连绵。食客无论想解馋还是果腹,路上街头随口叫住一个小摊贩便能得到满足。

千万别小看了这走街串巷的小摊贩,在宋代,这些人完全可以凭借辛勤劳动挣钱发迹。

南宋人洪迈的《夷坚志》中讲了一位小贩依靠编织草鞋起家,之后转行卖油的故事,故事的结局是该小贩「才数岁,资业顿起,殆且巨万」。

《仕女骑马俑》M0000000018 · 2020年1月22日摄于中国陕西西安博物院

像樊楼这样的高档酒楼,不只是体现在一流的酒菜,服务同样也是一流的。

但凡有客官登门,店小二一定是笑脸相迎,「提瓶献茗」,并捧出菜谱供客官点菜。樊楼的菜品非常丰富,「凡下酒羹汤,任意索唤,虽十客各欲一味,亦自不妨」。 客官点完菜,店小二随即将客官所点之菜唱念报与后厨。上菜时,传菜人双手满负盘碗、脚下生风、行走自如。若客官感觉服务不周,「白之主人,必加叱骂,或罚工价,甚者逐之」,可见其管理也是相当的严格。

此外,为了吸引顾客,樊楼这样的高档酒楼,往往还有吹拉弹唱、杂技歌舞等娱乐服务助兴。

当然,一分价格一分货。像樊楼这样的高档酒楼,花费自然不会少。宋代话本《赵伯升茶肆遇仁宗》里有诗一首,从一个侧面反映出大致的消费水平:「城中酒楼高入天,烹龙煮凤味肥鲜。公孙下马闻香醉,一饮不惜费万钱。」

宋朝的「钱法」较乱,姑且以惯常的方式计算即一两银子约合一贯钱,而一贯钱大约为一千钱。如此算来,「万钱」差不多是十两银子。这些钱换算到现如今的人民币,即使不过万也不会差得很多,足令我等望楼而兴叹。

《陶俑》M0000000017 · 2020年1月23日摄于中国陕西西安陕西历史博物馆

大宋可能是中国古代最繁盛的一个王朝,这一点,单从《清明上河图》中便可见一斑。有一则传闻一直以来为人们所津津乐道,说是英国历史学家汤因比曾经说过这样一段话:「如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。」这一传闻真假莫辨,但这并不重要。重要的是它传递出这样一个信息,即宋朝确是一个令许多学者和名人心驰神往的朝代。

北宋的汴京、南宋的临安,都能被冠上「美食之都」的名号。这里广聚天下美食,而且高级酒楼云集。据《东京梦华录》记载,汴京,即今开封的高级酒楼多达七十二家。《武林旧事》一共十卷,其中一卷专门讲临安的酒楼,诸如和乐楼、中和楼、和风楼这样的大酒店在临安高档酒楼的名单上也是长长的一串。

宋朝的酒楼长啥样?以著名的樊楼为例。

樊楼是汴京的地标性建筑,「三层相高,五楼相向,各有飞桥栏槛,明暗相通,珠帘绣额,灯烛晃耀。」登上樊楼之顶,可「下视禁中」,连皇宫内部都看得见。周密在《齐东野语》中称,樊楼「乃京师酒肆之甲,饮徒常千余人」。这样的位置,这样的规模,即使放在今天都堪称奢华。

作为大宋酒馆的龙头老大,樊楼各种内珍馐佳肴品类齐全,据说仅羹类就有十多种可供选择。市面上最新鲜、最珍贵的食材也往往先见于此。

酒是少不得的。樊楼不仅有酒,而且多自酿。樊楼的酒堪称佳酿。逢新酒出炉,便会大做广告:「某库选大有名高手酒匠,酿造一色上等醲辣无比高酒,呈中第一」云云,甚至还会雇请美貌的青楼女子做代言。

樊楼的餐具也极其讲究、极尽奢华,不是瓷器,是银器。「凡酒店中,不问何人,止两人对坐饮酒,亦须用注碗一副、盘盏两副、果菜碟各五片、水菜碗三五只,即银近百两矣。虽一人独饮,碗遂亦用银盂之类」。

《圜丘坛内壝棂星门》A0108030007 · 2012年10月22日摄于中国北京崇文天坛公园

一般而言,汉字的发音都是由单个韵母或单个声母加单个韵母组合而成,因此都是单音节,也就是一字一音。到了清末明初,西风东渐。在对西文的翻译上,汉语不像日语直接采用片假名音译那样,更多的是采用意译。为了确切地表达西文的原意,同时又便于国人理解,一批双音节汉字被创造了出来。

这些特殊汉字主要集中在计量单位上,比如我们熟悉的「瓩」。

「瓩」是功率单位,读作「千瓦」,即一千瓦特;十瓦特有另外一个汉字「瓧」,读作「十瓦」。是不是很好记,也很好理解?

其他双音节计量单位用字还有很多:

「呎」读作「英尺」,「吋」读作「英寸」,「浬」读作「海里」,「噚」读作「英寻」,「哩」读作「英里」,「唡」读作「英两」,「嗧」读作「加仑」,等等。

不过,现在这些双音节字已经越来越少出现,取而代之的是直接使用双音节词语,「呎」直接写成「英尺」,「嗧」直接写作「加仑」。

《无题》D0004000005 · 2013年11月9日摄于中国上海杨浦上海共青国家森林公园

春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

清明。

中国人有清明祭扫的习俗。但在古时,祭扫是在清明前的「寒食节」。

每年冬至后十五日,也就是次年清明前一二日为寒食节。

寒食节,最初是为了纪念春秋时期晋国的名臣义士介子推而立。相传晋文公流亡落魄时,介子推曾为其割股烹肉。晋文公归位后,分封群臣。而功臣介子推却不愿受赏,携母隐居绵山。晋文公惜才,亲上绵山,但介子推避而不见。晋文公为逼介子推出山,下令焚山。不料此举非但未能逼出介子推,反而令其葬身火海。晋文公悔愧之余,诏令臣民:凡介子推忌日皆不得生火,于是就有了寒食节。

历朝历代,寒食节有长有短,短则三五日,长则月余。到了明清,寒食节渐渐淡出,但寒食节的一些习俗,如祭扫、踏青等,并没有一起消失,只是移到了清明。

《陶俑》M0000000014 · 2020年1月23日摄于中国陕西西安陕西历史博物馆

人殉,也就是活人陪葬。

中国的人殉风俗很可能始于原始社会。到了商朝,由于崇尚「事死如事生,事亡如事存」,就是以死者生前的生活方式安排其后事,所以厚葬、人殉之风盛行,甚至成为了一项「制度」。考古发现,在很多大墓中,随葬的除了大量的器物,同时还有相当数量的殉葬者的骸骨,有的甚至达数百具之多。

到了周朝,人殉制度依然盛行。《西京杂记》记载:「幽王冢甚高壮,羡门既开,皆是石垩。拨除丈余,乃得云母,深尺余,见百余尸,纵横相枕藉,皆不朽。」

由于人殉数量太多,造成了一系列严重的社会问题,比如兵役和劳力的短缺。到春秋战国时期,秦国的秦献公首先对人殉制度进行了改革,开启了陶俑殉代替活人殉的先河。有学者认为,秦献公的这一改革是秦国能从诸国中脱颖而出,最终统一中国的一个不可忽视的重要原因。

汉唐时期,除了活人殉和陶俑殉,曾出现过死人殉,也就是殉葬者死后才会被陪葬。

宋、元、明、清各朝,人殉风俗几度沉浮,直到清康熙之后,人殉现象才真正销声匿迹。

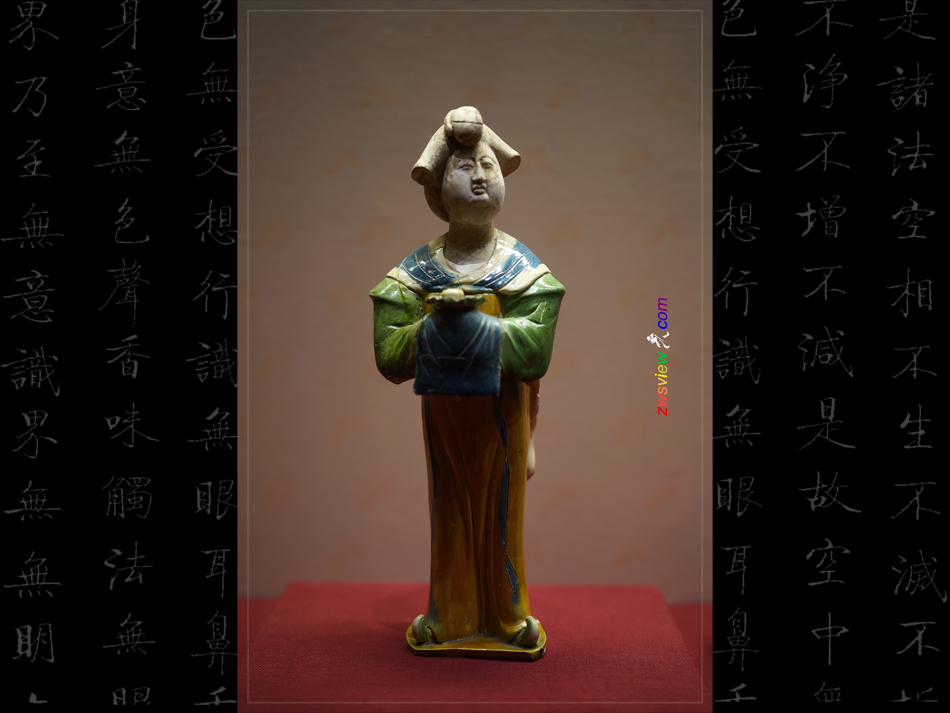

《唐三彩》M0000000012 · 2020年1月22日摄于中国陕西西安博物院

「唐三彩」是唐代彩色釉陶的总称。由于第一批出土的唐三彩多为黄、绿、白三色,始得名,后约定俗成,沿用至今。实际上,除了上述三色,唐三彩还有蓝、赭、紫、黑等色。

1905至1909年,洛阳北邙山附近因修筑陇海铁路导致数座唐代墓葬被毁,发掘后,从中出土了众多的唐三彩。

唐朝政治稳定,经济繁荣,文化昌盛,国强民富,厚葬之风盛行,雍容华贵的唐三彩可谓应运而生,盛极一时。不仅大唐,其影响随丝绸之路涉及很多地方,像埃及、伊拉克、伊朗、朝鲜、日本等地都先后出土过唐三彩,甚至一些地方还出现了诸如「波斯三彩」、「新罗三彩」和「奈良三彩」等仿制品。

考古发现,公元8世纪,唐三彩达到鼎盛。即使此时,由于质地疏松,唐三彩很少作为实用器,主要是作为冥器用于陪葬。

「安史之乱」之后,大唐国力渐衰,厚葬之风不再,唐三彩由此没落,并最终为历史所尘封。

《坠马髻女俑》M0000000010 · 2020年1月23日摄于中国陕西西安陕西历史博物馆

头上倭堕髻,耳中明月珠。

衣食无忧之余,便有了闲情雅趣。

汉唐盛世,百姓安居乐业,衣食无虞,生活自然也就精致了起来。到了盛唐更是登峰造极,尤其是女子,衣着怎么华丽怎么裁,发型怎么夸张怎么来。

大唐女子的发型以梳髻为主,半翻髻、云髻、盘桓髻、 惊鹄髻、双环望仙髻、乌蛮髻、回鹘髻,且奇且大,劈头盖脸地顶在头上,蔚为壮观。

唐朝女子的发型应该是承袭自汉朝。汉诗《陌上桑》:「头上倭堕髻,耳中明月珠」中的「倭堕髻」在出土的汉唐女陶俑也颇为常见,属于「坠马髻」的变形。

所谓「坠马髻」,就是发髻耷拉着,如骑士坠马状。关于其由来,有一种说法蛮有趣的。说一女坠马,把原本高耸的发髻给摔塌了。可能是嫌重新梳理过于麻烦,便任由它去。不料想这一无心插柳之举竟成为一种新的时尚。