《策马扬鞭》A0116010015 · 2017年9月24日摄于中国内蒙古赤峰克什克腾乌兰布统

一驿过一驿,驿骑如流星;

平明发咸阳,幕及陇山头。

中国的邮政存续了三千多年,秦汉时就已经建立起一整套的驿邮制度,即国家级信息传递系统。到大唐时更是驿站过千、驿卒过万。正是有了非常完备的邮驿系统,唐玄宗才可以公器私用,「每岁飞驰以进」,将南方的荔枝飞速运京,以讨杨玉环的欢心。

对驿邮速度的规定,各朝不尽相同。唐朝普通邮驿为日行六驿,按每驿三十里算,即每天跑一百八十里;加急为日行十驿,即三百里;而特急则须日驰五百里。

「八百里加急」,即八百里内当天达送。不知是否确有其事,或许「八百里加急」只是一种说法,表示十万火急。驿使接令后,策马飞驰。除了驿站换马外,一路上人不离鞍、马不停蹄,直至将信送达,不敢有丝毫怠慢。

《吃茶去》C0000000026 · 2021年4月18日摄于中国上海杨浦

「有僧到赵,从谂禅师问:『新近曾到此间么?』曰:『曾到』。师曰:『吃茶去。』又问僧,僧曰:『不曾到。』师曰:『吃茶去。』后院主问曰:『为甚曾到也云吃茶去,不曾到也云吃茶去?』师召院主,主应诺,师曰:『吃茶去。』」

这是一则非常有名的禅宗公案,出自宋代佛教禅宗史书《五灯会元》。

两个和尚不辞辛劳来到赵州,向从谂禅师请教禅为何物。禅师问这两个和尚以前来过没,一和尚说以前来过,禅师叫他吃茶去;另一和尚说以前没来过,禅师也叫他吃茶去,弄得一旁的监院一头雾水,问禅师,来过的和尚叫他吃茶去,没来过的和尚也叫他吃茶去,为什么?禅师跟他说:「吃茶去。」

《三彩腾空马》M0000000026 · 2020年1月22日摄于中国陕西西安博物院

「三彩腾空马」,现藏西安博物院,1966年西安市莲湖区西安制药厂唐墓出土,高38厘米、长52厘米,由骑手和飞奔的悍马两部分组成。

骑手为胡人少年,端坐在马背上,头发中分,两耳旁各梳有一个发髻,面部丰腴,笑容满面,双拳紧握于腰间牢牢控制马的缰绳,胡人身穿蓝色长袍,腰间系有革带,革带上挎了一个袋囊,脚上蹬尖头靴子。「胡人」是古代汉人对西北少数民族的称呼,涵盖中亚、西亚等少数民族与国家。马的体型彪悍,作腾空跃起式,颈上鬃毛直立,马鞍上有白、绿、黄三色相同的袋囊。这件胡人腾空马,以生动、逼真的造型,鲜美的釉色,成为唐三彩中题材仅见的精品。虽是一个静止的动作,却表现出了骏马疾驰,骑马者不慌不忙的姿态,足以展示制作者的高超技艺。唐帝国卓越的国际地位和优异的经济、文化成就使亚洲各国以至部分欧、非国家对之产生了钦羡之情。「三彩胡人腾空马」就像是一位丝绸来客,一路疾驰,来大唐长安追梦的旅人 。

《茶》C0000000020 · 2021年4月18日摄于中国上海杨浦

前几年去乌兹别克斯坦出差,晚上想泡方便面,酒店客房里找不到烧水壶。于是打电话到前台。过不多久,工作人员敲门,手里捧着一个托盘,碗、碟、勺、叉、筷,还有一只装满开水的茶壶。很隆重的样子。

如果经常出国,你会发现,很多国家的酒店客房没有烧水壶。当然,日本除外。日本几乎所有酒店客房都有小电炉或烧水杯,供沏袋泡茶用。即使是国外的机场,也很难找得到开水。有时为了续点茶,不得不向咖啡店求助。因为外国人很少有像中国人一样,到哪都想着喝杯热茶,甚至热水。

我们不一样。

我们为什么不一样?这可能和中国近代爆发过几次疫情有关:鼠疫、霍乱、血吸虫病等。这些传染病有一个共同特点:粪口传播。而将水烧开可以有效杀死水中的寄生虫的虫卵和致病微生物,从而阻断传染病的一个重要传播途径。

新中国成立后,卫生健康机构一直在不遗余力地大力提倡「不喝生水」。久而久之,中国人养成了喝热水的习惯。

《踏青》A0105010009 · 2012年4月7日摄于中国江西婺源沱川查平坦

今日清明。

清明节的历史非常悠久,有说始于周朝。

《历书》载:「春分后十五日,斗指丁,为清明,时万物皆洁齐而清明,盖时当气清景明,万物皆显,因此得名。」

清明是一个大节,但最初并非为祭扫而设。其时天气渐暖,万特复苏,是踏青赏春的时节。若不然,《清明上河图》会是《清明上坟图》。清明祭扫的习俗,其实源自清明前的另一个节日:寒食节。

寒食节为清明前一二日,源于春秋时期。当时晋国公子重耳为躲避祸乱而流亡他国长达十九年,大臣介子推始终追随左右、不离不弃;甚至「割股啖君」。重耳励精图治,成为一代名君「晋文公」。但介子推不求利禄,与母亲归隐绵山,晋文公为了迫其出山相见而下令放火烧山,介子推坚决不出山、最终被火焚而死。晋文公感念忠臣之志,将其葬于绵山,修祠立庙,并下令在介子推死难之日禁火寒食,以寄哀思。到唐代,唐玄宗曾以政令形式规定寒食节为民间祭扫之日。

由于寒食与清明前后仅差一两天,这两个节日渐渐混在了一起。明《帝京景物略》有载:「三月清明日,男女扫墓,担提尊榼,轿马后挂楮锭,粲粲然满道也。」可见那时清明祭扫已蔚然成风。

《欢天喜地》F0100000075 · 2014年4月13日摄于中国福建厦门曾厝垵

中国是一个幅原辽阔、历史悠久且民族众多的国家,现如今的很多风俗,都是各地风俗通过传播、交流、融合,并经长期演化而来,以至于兴于何地、始于何时、缘于何故,大都众说纷纭,莫衷一是。比如闹元宵。尽管全国大部分地方都有正月十五闹元宵的习俗,但关于它的起源,民间流传甚多,内容各异。

元宵节的起源,有说是两年多年前汉文帝时为纪念「平吕」而设。汉惠帝刘盈死后,吕后篡权,吕氏宗族把持朝政。周勃、陈平等人在吕后死后,平除吕后势力,拥立刘恒为汉文帝。因为平息诸吕的日子是正月十五日,此后每年正月十五日之夜,汉文帝都微服出宫,与民同乐以示纪念,并把正月十五日定为元宵节。

汉武帝时,活动定在正月十五祭祀「太一神」。司马迁创建「太初历」时,就已将元宵节确定为重大节日。

元宵节燃灯的习俗起源于道教的「三元说」。正月十五日为上元节,七月十五日为中元节,十月十五日为下元节。主管上、中、下三元的分别为「天」、「地」、「人」三官,天官喜乐,故上元节要燃灯。

另有一说是元宵赏灯始于东汉明帝时。明帝提倡佛教,听说佛教有正月十五日僧人观佛舍利,点灯敬佛的做法,就命令这一天夜晚在皇宫和寺庙里点灯敬佛,令士族庶民都挂灯。以后这种佛教礼仪节日逐渐形成民间盛大的节日。该节经历了由宫廷到民间,由中原到全国的发展过程。

元宵节的节期与节俗活动,是随历史的发展而延长、扩展的。就节期长短而言,汉代才一天,到唐代已为三天,宋代则长达五天,明代更是自初八点灯,一直到正月十七的夜里才落灯,整整十天。与春节相接,白昼为市,热闹非凡,夜间燃灯,蔚为壮观。特别是那精巧、多彩的灯火,更使其成为春节期间娱乐活动的高潮。至清代,又增加了舞龙、舞狮、跑旱船、踩高跷、扭秧歌等「百戏」内容,只是节期缩短为四到五天。

《南京东路步行街》F0300000339 · 2021年2月2日摄于中国上海黄浦

前几天受挚友之邀一起外出吃了顿「年夜饭」,非常感谢。受疫情困扰,不确定因素太多,所以也不管是不是年,是不是夜,见机行事,见缝插针,吃了再说。

从昨天开始,微信朋友圈有朋友开始陆陆续续晒「小年」。其实大清之前,小年应该是今天。昨天是清廷祭祖的日子,后嫌次日又逢小年,还得折腾一番,劳神费力,就两节并一节,把小年前移一天,和祭祖并在了一块儿。现如今北方大多昨天小年,南方一些地方依旧今天小年。

从小年起,就算是正式开始过年了。

上海好像没有「小年」一说。上海人管除夕前一天叫「小年夜」,管除夕叫「大年夜」。

「过年」究竟从哪天算起,各地自说自话,各管各的。除了昨天、今天、「小年夜」,更早的还有「立春」。

《唠嗑》N0000000014 · 2021年1月10日摄于中国上海杨浦

大门上的「福」字该正贴还是倒帖?

网上特意查了一下,说应该正贴的有,说应该反贴的也有,但总体上看,「正贴派」占了多数。只是倘若细看理由就不难发现,「正贴派」的理由比较集中:大门上倒贴「福」字不够端庄,然后抬出作家冯冀才,说他认为大门上的「福」字倒贴显得不够端庄,很滑稽,所以应该正贴云云。

我支持「倒贴派」。将大门的「福」字倒贴,就是「引诱」打门前路过的孩子「指正」:「你们家的『福』倒了。」而「倒」、「到」谐音,喻「福到了」,图的就是讨个口彩。设想一下,如果打门前路过的孩子冲你家嚷嚷「你们家的『福』怎么没倒」,是不是有点自找倒霉?

说「『福』字倒贴很滑稽」有点滑稽,怎么滑稽了?真没看出来。

「倒贴派」有很多典故,比如:

明太祖朱元璋当年用「福」字作暗记准备杀人。好心的马皇后为消除这场灾祸,令全城各家都在自家门上贴一个「福」字。马皇后的旨意自然没人敢违抗,于是家家门上都贴上了「福」字。有户人家不识字,把「福」给字贴倒了。第二天皇上派人上街查看,结果发现家家门上都贴了「福」字,但有一家的「福」倒了。皇帝听了禀报后大怒,下令把那家满门抄斩。马皇后对朱元璋说:「那家人知道您来访,故意把『福』字贴倒了,是说『福到了』。」皇上一听,觉得很有道理,于是赦免了那户人家的死罪。从此,人们便将门上的「福」字倒贴,一是为避祸,二也是为了纪念马皇后。

先不论有没有这回事。这个故事至少很肯定地说明了一点:当地人一定是将大门上的「福」字倒过来贴的。

贴「福」字是我国非常典型的民俗之一,而倒贴「福」字更加的经典,因为个中的妙处只有中国人才能体会得到。

各位看官,您家的福到了嘿。

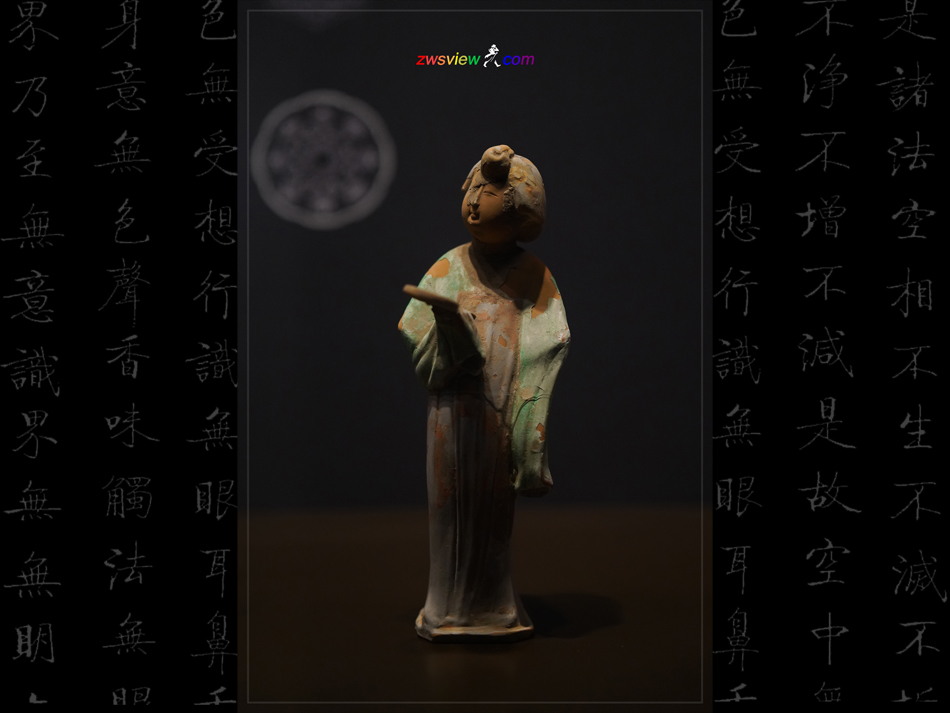

《彩绘双环望仙髻女舞俑》M0000000024 · 2020年11月29日摄于中国陕西西安陕西历史博物馆

这件唐代陶俑1985年出土于陕西长武县枣元乡郭村,现收藏于陕西历史博物馆。该馆官网介绍:

女俑身材颀长,削肩蜂腰,头梳双鬟望仙髻,柳眉凤目,高鼻朱唇,颈戴项链。身穿阔袖襦,外罩贡领翘肩半臂,下着曳地长裙,前腰佩绣花蔽膝,臂饰钏镯,双手抬举至胸前,食指伸出,神态虔诚。雕塑家捕捉住了她飞舞游移之中静止的一瞬间加以雕刻,达到了气韵生动的意境,以形写神,神形兼备,是研究唐代舞蹈艺术和服饰文化的重要资料。

女俑以朱红点唇,白粉涂面,色彩稳定沉着、疏淡自然,衣褶的线条既有雕塑的立体感,又有绘画的平面效果,流动的线条贯通衣裙,使女舞俑呈现出飘逸流畅的气势,如音乐一般富有节奏感,极具东方女性的神韵。

作为唐文化一个重要组成部分的唐代乐舞艺术,以其丰富多彩而著称于世。其乐舞可分宫廷乐舞和非官方乐舞,前者是专为朝廷服务的礼仪性和娱乐性乐舞,演出多在庆典、宴飨、迎宾、节日、祭祀等场合进行,场所多在宫廷殿堂;后者则是在宫禁和官衙之外的士大夫私宅及长安城中市井巷陌里表演的乐舞,一般分为健舞和软舞。官方及非官方乐舞二者都有一个共同的特点,就是大量地吸收少数民族和外国乐舞的成份,并与汉族乐舞融为一体,有的甚至把域外音乐舞蹈直接引进、移植了过来,唐太宗时的十部乐舞中除燕乐、清乐为传统民族乐舞外,其它均为外国和国内少数民族乐舞;而当时社会上广为流传的源自西域“胡腾”和“胡旋”舞,都是由普通百姓的喜好开始,先流传于民间,逐步变成了朝廷内外达官显贵以及文人墨客的共同爱好而风靡一时的。据《新唐书 · 礼乐志》载:「唐自制乐凡三。一曰《七德舞》,二曰《九功舞》,三曰《上元舞》」,《旧唐书 · 音乐志》载《九功舞》:「舞者六十四人,衣紫大袖裙襦。」此女舞俑即着大袖裙襦,可见其所穿舞服乃是唐代传统舞蹈所服,故其应是一位表演轻柔、温婉、抒情软舞的私宅乐舞伎形象。也有人认为她是一位将《霓裳羽衣曲》舞毕,「小垂手后柳无力,斜曳裾时云欲生」的舞娘形象。