《铜鎏金佛祖诞生像》M0000000003 · 2024年2月14日摄于中国浙江嘉兴博物馆

嘉兴博物馆有一件文物,名为「铜鎏金佛祖诞生像」:幼儿佛祖立于莲花座之上,左手抬臂二指向天,右手垂臂二指向地,作诏告状。

据《长阿含经》载,佛祖释迦牟尼「从右胁出堕地行七步无人扶持,徧观四方,举手而言:天上天下唯我为尊。要度众生生老病死。」

《铜鎏金佛祖诞生像》M0000000003 · 2024年2月14日摄于中国浙江嘉兴博物馆

嘉兴博物馆有一件文物,名为「铜鎏金佛祖诞生像」:幼儿佛祖立于莲花座之上,左手抬臂二指向天,右手垂臂二指向地,作诏告状。

据《长阿含经》载,佛祖释迦牟尼「从右胁出堕地行七步无人扶持,徧观四方,举手而言:天上天下唯我为尊。要度众生生老病死。」

《鎏金纯银阿育王舍利塔》M0000000073 · 2025年1月31日摄于中国浙江台州博物馆

鎏金,一种始于春秋战国时期的金属器表面镀金工艺。

将金箔铰碎后混入水银之中,用坩埚加热至熔化,搅拌,使其充分混合,制成银白色糊状「金泥」,涂抹在金属器表面,压实。炭火烘烤,使金泥中的水银蒸发,只留下黄金。趁热用玛瑙等硬质材料制成的专门工具「压子」仔细碾压。如此,金属器表面便留下了一层致密的黄金镀层。

《马家浜时期陶罐》M0000000072 · 2025年2月15日摄于中国浙江嘉兴马家浜文化博物馆

马家浜文化,距今7000年至6000年,新石器时代早期文化,属于史前文化。

经常能看到「史前文明」一说,指人类有文字记录之前的文化,大致为200万年前至公元前21世纪这一时期,涵盖旧石器时代、新石器时代及青铜期时代早期。

只是,「史前文明」这一说法多少有点逻辑混乱。「史前」即意味着文字尚未出现,而「文明」出现的前提是金属、城邦和文字这三要素。文字还未出现,就没有文明可言。所以,很多较为严谨的文章,将文字出现前的人类历史称为「史前时期」或「史前文化」。

《原味浓汤豚骨麺》B0000000829 · 2025年4月25日摄于中国上海杨浦珑一麺杨浦首店

1910年代,日本借欧洲第一次世界大战的「东风」加速实现工业化,其工业总产值首次超过了农业,一跃成为工业国家。而拉麺鼻祖来来轩所在的浅草,是当时产业工人聚集的地方。随着机械化制麺厂和调味料厂的出现,又降低了拉麺的制作时间,由此,便捷、重油又廉价的中国拉麺,很快便成为了劳工阶层及年轻学生们的最爱。

但是,随着对外侵略战争规模的不断扩大,1930年代之后,日本国内的一切资源都被征用以为战争服务,在东京和其他城市里的拉麺店和流动拉麺推车都逐渐消失。曾经人气的平民美食拉麺也越来越难觅踪影。

这一情况直到日本战败并被美军占领才出现了转机。

战后的美军为了稳定日本国内的情势并缓解因粮食缺乏而产生的民众骚乱,开始了对日本的粮食援助。仅在1947年,美国就向日本输送了157万吨的大米。但不久之后美国人便发现,这些大米对战后百废待举的日本无异杯水车薪,远远填补不了巨大的粮食缺口。当时的现状是,一方面,日本失去了包括中国东北、台湾和朝鲜半岛在内的日本前殖民地重要的粮食来源;另一方面,随着日本的正式投降,大批海外在驻军人和侨民都被迫回到本土,大幅度增加了粮食需求。对此,美国人想到的一个方法是增加小麦供应以替代大米的不足。

当然,美国向日本输出小麦,并不只是一个「量」上的权宜之计,其背后隐藏着一个希望改变日本人以大米为主的饮食结构,并为本国农业州夺得长远市场的企图存在。当占领结束之后,美国也希望可以继续用小麦等粮食作为筹码,要求日本重新进行军备,以应对冷战时期苏联在东亚的威胁。

在此背景之下,美国展开了一系列宣传小麦好处的宣传活动。比如,借鉴他们在德国的经验,美国人在日本也推出了学校午餐计划。而午餐的内容都是面包、饼干和奶粉等美国产品。从1956年开始,日本政府还在全国进行了瞩目的「厨房车」计划。烹饪专家推着移动式的厨房来到居住区的公园和广场,向主妇们传授如何用小麦作出好吃的食物。

更进一步,许多战后的日本学者或是自愿或是受到美国的资助,纷纷试图从营养学的理论层面来论证小麦的优越性。曾经为美国驻军工作的大磯敏雄在1959年发表了《营销随想》一文。他把欧美文明的进步和理性归因为他们食用小麦。庆应大学的医学教授林髞更直接发表评论认为大米使人变笨,并提议日本彻底抛弃种植水稻。

数据显示,美国对日本的小麦出口从1956年的128万顿成长到了1974年的324万顿。与此同时,日本人每日大米消费的均量从1925年的391克降低到了1978年的224克,这一数字甚至比战后粮食不足的1946年还低。美国「小麦战略」的成功可见一斑。

但美国人没有想到的一点是,进口的小麦并没有完全按他们的想法被做成麺包或者饼干。相反,美国小麦成为了中国料理在日本复兴的推动剂。在战争刚结束的1945年10月,全日本就出现了一千多家黑市。这些黑市利用从政府流出的美国小麦和动物油制作包括了拉麺、饺子在内的一系列中餐。而专家们对于小麦营养的强调,也无疑帮助在战前还是工人和穷苦学生代名词的拉面拓宽了自己的消费群体。比如,建立在小麦比大米的蛋白质含量多出50%这一政府公认的「科学知识」之上,日清公司从1958年起就推出了一系列以健康为卖点的「速食拉麺」。1960年,它们的一款拉面甚至得到了「特定保健用品许可」的认定。这在方便面被多少视作「垃圾食品」的今天看来,是十分不可思议。

1955到1973年间,日本每户家庭的拉面消费量增加了250%。美国人的「小麦战略」虽然成功,但却也导致了中华料理在日本全面复兴这一有些意外的结果。

《牛肉鸡蛋汉堡配薯条》B0000000817 · 2025年5月5日摄于中国上海虹口AZUL italiano意大利餐厅白玉兰广场店

汉堡是谁发明的,众说纷纭。有说鞑靼人的,有说埃及人的,也有说德国人的,也有说美国人的。

一个冷知识:美国国会图书馆官方认定,第一个汉堡由一个名叫路易斯 · 拉森的丹麦裔美国人于上一个千禧年在他的活动餐车上售出。

然,我颇不以为然。

《茶》C0000000103 · 2025年5月12日摄于中国上海黄浦外滩会

《浮生六记》云:

「 『世事茫茫,光阴有限,算来何必奔忙?人生碌碌,竞短论长,却不道荣枯有数,得失难量。看那秋风金谷,月夜乌江,阿房宫冷,铜雀台荒。荣华花上露,富贵草头霜。机关参透,万虑皆忘,夸什么龙楼凤阁,说什么利锁名缰。闲来静处,且将诗酒猖狂。唱一曲归来未晚,歌一调湖海茫茫。逢时遇景,拾翠寻芳。约几个知心密友,到野外溪旁,或棋琴适性,或曲水流觞;或说些善因果报,或论些今古兴亡。看花枝堆锦绣,听鸟语弄笙簧。一任他人情反复,世态炎凉,优游岁月,潇洒度时光。』此不知为谁氏所作,读之而若大梦之得醒,热火世界一帖清凉散也。」

《浮生六记》,清苏州人沈复所撰关乎生活情趣、生活态度和生活感悟的自传体散文。

《浮生六记》成书后曾一度失传,后其残本被杨引传偶然发现并于光绪三年与《镜亭轶事》、《天山清辨》及《闻见杂录》等一并收入《独悟庵从抄》刊行。刚一面世,《浮生六记》便从中脱颖而出,一枝独秀,被争相刊印,各类版本多达二百余种,风行海内外。

《热干麺》B0000000807 · 2024年10月4日摄于中国湖北武汉厨娘茶点

水引,古时麺条的一种。

成书于北魏的《齐民要术》对水引的制作有详细的描述:

「细绢筛麺,以成调肉臛汁,待冷溲之。水引,挼如箸大,一赤一断,盘中盛水浸,宜以手临铛上,挼令薄如韭叶,逐沸煮。」

用细绢将麺粉筛一下,用凉肉汤和麺,再搓成筷子粗细、长尺余的麺坯浸于水中备用。吃的时候,取出麺坯,捻成韭叶状的扁条后下锅。

这种制麺方法,与金华浦江的「一根麺」有七八分相似。

《葱香陈醋杭茄》B0000000804 · 2025年5月28日摄于中国上海黄浦麟1929外滩店

南方很多地方,尤其是上海及其周边一带,茄子叫落苏。

茄子为什么叫落苏,民间,甚至史籍中有多种说法。较为典型的像北宋的王辟之在其《渑水燕谈录》中所述:「钱镠之据钱塘也,子跛,镠钟爱之。谚谓跛为瘸。杭人为讳之,乃称茄为落苏。」

钱镠,吴越王,儿子是个瘸子。杭州人觉得「茄子」、「瘸子」音近,便改茄子为「落苏」。这一说法看似有一定的道理,但似乎经不起推敲。把茄子叫成落苏的,都是南方人。而在南方,至少在上海周边,好像就没有「瘸子」一说。比如上海,瘸子叫「跷脚」,跟「茄子」浑身不搭界,避讳无从谈起。

南宋文学家陆游也对此也颇有点怀疑。他在《老学庵笔记》中说:「《酉阳杂俎》云:『茄子一名落苏。』今吴人正谓之落苏。或云钱王有子跛足,以声相近,故恶人言茄子,亦未必然。」

最近读到一篇文章,提及此事。文章说,汉时的蔬菜品种很少,仅葵、韭、蕾、薤、葱,全称「五蔬」。张骞出使西域并带回茄子,世人不知其名,又于五蔬之外,故称「六蔬」,后传至南方,讹成「落苏」。

《野餐》A0101020013 · 2025年4月28日摄于中国上海浦东林雨之境露营基地

想在山间有亩田,种花种草种清闲。

小酌秋月观云舞,醉卧春风听雨眠。

一首很很美的田园诗,作者不详。有说为唐代诗人王维所作,也有说出自唐代诗人王之涣之手。比较可信的说法是,这是一首现代诗,且全诗有多个版本,如:

想在山间有亩田,种花种草种清闲。

小酌秋月观云舞,醉卧春风听雨眠。

种花种草种清闲,种桃种李种春风。

种瓜种豆种烟火,种妻种子种姻缘。

及

想在山间有亩田,种花种草种清闲。

小酌秋月观云舞。醉卧春风听雨眠。

再有茅屋三两间,依山傍水远尘烟。

不问人间红尘事,酒满芳樽花下眠。

说真的,很后悔读到全诗,二者皆然。

《海蜇丝皮蛋》B0000000789 · 2025年4月18日摄于中国上海杨浦谷谷鸡海鲜平凉路店

剥开蛋壳,可以见到皮蛋的表面有漂亮的花纹,有人说像松花,所以皮蛋也叫松花蛋。

传统制作的皮蛋,是将掺有生石灰、草木灰、碳酸盐、氢氧化钠等,或许还有用来促进反应的硫酸铜、硫酸锌等物质的碱性泥浆包裹鸭蛋。经过时间的沉淀,蛋清中的蛋白质在碱性环境中逐渐水解,释放出含硫氨基酸,并进一步分解成硫化氢等硫化物。这些硫化物与铁离子反应能让皮蛋变黑,而与铜离子或锌离子反应,能使蛋黄变成黄色或墨绿色。

蛋清中的镁离子在碱性环境下会生成氢氧化镁或磷酸镁结晶。皮蛋表面漂亮的 松花,就是这些氧化镁或磷酸镁结晶。

《刀、叉、勺》C0000000100 · 2025年5月5日摄于中国上海虹口AZUL italiano意大利餐厅白玉兰广场店

餐刀、餐叉和汤勺是大部分西方人就餐时必不可少的三件套。但在很长的一段历史时期中,餐刀用来切肉,汤勺用来舀汤,而抓取食物并送入口中的不是餐叉,而是手。

尽管考古发现,古埃及、希腊和罗马很早就有类似的东西,但是厨具,主要用来烹饪或上菜而非进食。

罗马的饮食人类学家露西亚 · 加拉索认为:「数千年间,人类一直用手指将食物送入口中。人们对餐叉的需求远不及刀和勺。事实上,它最晚出现,直到19世纪中叶才被使用。」

在此之间,人们排斥餐叉,主要出于文化上的原因。在欧洲,用手撕扯和分享食物被认为可以强化餐桌上的亲密感。不仅如此,基督徒甚至宣称手指是上帝以智慧赐给人类的天然餐叉,「用金属餐叉代替手指是对上帝的亵渎。」正因为如此,在11世纪时威尼斯总督的儿子和拜占庭贵族的公主的婚宴上,当新娘玛丽亚用一把双齿餐叉进食时,引起了当时主流社会的强烈不满,甚至受到了威尼斯神职人员的谴责。在当时,餐叉甚至和撒旦手中的三叉戟联系在了一起。

但是,餐叉的出现,让贵族有了一种有别于平民的能够体现其优越地位的「精致」的用餐方式。因此,尽管遭到了普遍抵制,但餐叉还是慢慢地在一部分贵族中流行起来。

16世纪,佛罗伦萨美第奇家族的凯瑟琳 · 德 · 美第奇嫁给法国国王亨利二世,她不仅给法国带去了意大利美食,同时还带去了一套以餐叉为核心的精致餐桌礼仪。

从此,餐叉从幕后走向了台前。

加拉索认为:「这一事件,改变了人们在餐桌上的身份、彼此互动的方式,以及人们对食物本身的看法。餐叉是一种分离工具,将人与食物、人与人、人与最基本的本能分隔开来。」

令人始料未及的是,正因为餐叉的「精致」属性导致其日渐式微,17世纪末至18世纪开始被普遍接受,最终于19世纪变得和餐刀和汤勺一样普及。

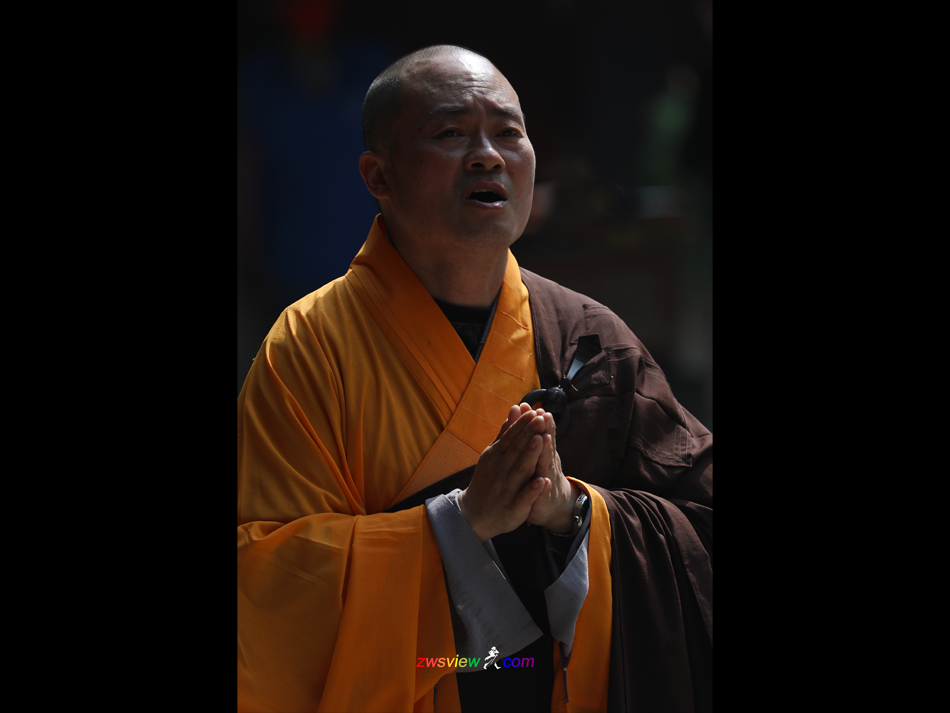

《诵经》F0200000072 · 2025年4月10摄于中国江苏常熟兴福禅寺

影视作品里的和尚,额顶会有戒疤,以至于很多人误以为和尚都有戒疤。但,不是的。

戒疤只流传于汉传佛教,其他国家是没有的。有关其起源,有几种说法。其一是元世祖至元二十五年,沙门志德住持金陵天禧寺时,开始在授戒时燃香于顶,以此作为终身之誓;其二是蒙古统治时期,有人为躲避蒙古军队的杀戮而假扮和尚。为区别真假和尚,蒙古人规定出家为僧必须烧戒疤;其三是南朝梁代,囚徒出家可被赦免。为了防止囚徒出家后再还俗,梁武帝规定被赦免的囚徒必须烧戒疤。

但是,烧戒疤对出家人是一种肉体伤害,这有违佛教的基本教义。1983年,中国佛教协会发布《关于汉族佛教寺庙剃度传戒问题的决议》,烧戒疤这一传统被正式废止。

《蝶舞斗牛士》M0000000063 · 2025年3月31日摄于中国上海杨浦复旦大学江湾校区李兆基图书馆

《蝶舞斗牛士》是一副超现实主义作品,萨尔瓦多 · 达利创作于1972年。这幅石板版画描绘的是「一个斗牛士的超现实主义的现代形象」,据说是达利最优秀、最稀有、最令人向往的作品之一。

《我是天才 · 达利艺术作品大展》2025年3月28日至6月3日在复旦大学江湾校区李兆基图书馆一楼大厅展出。本次共展出达利作品近200件,包括达利重要的木刻版画作品《神曲》100件、《神曲》作品分解图一组60件、《堂吉诃德》12件、《不朽的记忆》10件、达利水彩素描雕塑1件、达利不同时期的版画作品14件及打卡装置9件。

达利是当代世界级超现实主义艺术大师,和毕加索、马蒂斯并称「二十世纪最有代表性的画家」。

之前对达利的全部印象就是那幅三只瘫软的钟《记忆的永恒》,觉得夸张、变形、怪异。这次近距离拜读了他的近200件作品,丝毫没有改变先前的印象。

达利说:「我同人类的唯一区别,在于我是疯子;我与疯子的唯一区别,在于我没疯。」

他可能真的没疯,但他的读者可能真的会疯。

周杰伦对达利崇拜有加,曾在《最伟大的作品》用一段「疯言疯语」来致敬这位大师:

达利翘胡是谁给他的思索

弯了汤匙借你灵感不用还我

融化的是墙上时钟还是乳酪

龙虾电话那头你都不回我

《烧肉定食》B0000000761 · 2024年8月28日摄于中国上海长宁淡路丼烧饭上海桃源店

中华美食饮食讲究色香味,日本美食有也类似的说法:五味五色五法。

五味,即五种基本味道:甘、酸、辛、苦、咸。调和五味,以避免单一味觉疲劳,激发食欲。

五色,即五种基本色彩:青、赤、黄、白、黑。综合五色,不仅能提升食物的美感,更重要的是营养更加全面,有利健康。

五法,即五种烹饪手法:生、煮、烤、蒸、炸。变幻五法,不同的食材对应不同的烹饪手法,可以避免营养流失。

在日本,有一种传统定食,对五色五味五法做出了很经典的诠释:

赤:烤鲑鱼,黄:煎鸡蛋卷,绿:生拌菠菜,白:蒸米饭,黑:煮海带味噌汤。

《乳鸽》B0000000753 · 2024年4月29日摄于中国上海杨浦匠心小厨悠方店

脆皮水常用于制作烤鸭、烤乳鸽、脆皮肉等。涂过脆皮水的食材在烘烤或油炸后其表皮会变得非常酥脆。

脆皮水的主要成分一般为酸、酒、糖和水。其原理大致如下:

酸能轻微腐蚀食材的表皮角质层,破坏部分蛋白质结构,使表皮变薄、松弛,更易脱水。

糖在高温下会发生焦糖反应,形成酥脆的外壳。

酒的挥发性能加速表皮干燥、带走水分,使烧烤时表皮更快脱水脆化。

《招牌盐水鸭》B0000000743 · 2025年2月2日摄于中国上海杨浦南京大排档百联店

南京号称「鸭都」绝非浪得虚名。据说,南京人一年吃掉的鸭子超过一亿只。按不到一千万的人口计算,平均每个南京人几乎每个月都要吃掉一只鸭子。

南京人吃鸭子的历史超过四千年。考古发现,南京地区在约四千年前的湖熟文化时期就有先民饲养鸭子。春秋战国时期,吴王在吴处交界的南京「筑城养鸭」,更开创了大规模养鸭的历史。到了南朝,鸭子不仅是皇家的祭品,同时也用来犒赏将士。顺便提一下,这一时期,已经出现了流传至今的盐水鸭和烤鸭。

唐宋,鸭子的烹饪方式已经非常多样化,其中炙烤、酱卤最为盛行。

南京鸭馔的鼎盛应该是在明代,即朱元璋定都南京后。这位平民出身的皇帝对鸭子可谓情有独钟,「日食烤鸭一只」。大宋皇朝对鸭子的执着,后来随着宋朝迁都北京,南京的鸭馔也一起被带了过去,这才有了现今大名鼎鼎的北京烤鸭。

说南京人是鸭子的「天敌」,一点都不为过。

《小约翰 · 施特劳斯》A2201000015 · 2014年7月20日摄于奥地利维也纳市立公园

一年一度,维也纳新年音乐会在金色大厅准时奏响。

今天首先想到的标题是《致敬经典》,但转念一想,觉得还是以《致敬大师》为标题更恰当些。

首先是致敬小约翰 · 施特劳斯。这位自学成才的奥地利作曲家一生写出了五百多首音乐作品,其中包括每年维也纳新年音乐会的传统保留加演曲目《蓝色的多瑙河》。今年恰逢小约翰 · 施特劳斯诞生二百周年。作为纪念,今天将演奏这位音乐大师的十首曲目,超过了全部演出曲目一半。

其次,是致敬今年的指挥里卡尔多 · 穆蒂。这位耄耋之年的意大利指挥家和维也纳爱乐乐团已经合作了半个多世纪,先后七次在维也纳新年音乐会上担任指挥,包括千禧年的新年音乐会。由于新冠疫情,四年前,新年音乐会没有现场观众。穆蒂率领维也纳爱乐乐团面对空无一人的金色大厅观众席通过电视转播向全世界倾情奉献了一场音乐盛宴,让无数音乐爱好者动容。正因为如此,小约翰 · 施特劳斯诞生二百周年这个具有纪念意义的新年音乐会,穆蒂受邀担任指挥。主办方觉得,只有这样,才能让现场观众有机会向穆蒂这位指挥大师献上迟到了四年的掌声。

《片鸭》F0200000070 · 2024年8月30日摄于中国上海杨浦小吊梨汤五角场万达店

中国的很多地方有中秋吃鸭子的习俗。追溯这一习俗的来源,各地有各地的故事和传说。其中最流行的,是说元朝时汉人不满蒙古人的统治,特意相约在中秋这天一起吃鸭子。那时的汉人管蒙古人叫「鞑子」,和「鸭子」音近。但这种说法过于牵强,能在民间广泛流传,估计也就是汉人能私底精神胜利一下,仅此而已。

其实,中秋节吃鸭子,一个最主要的原因就是这时节的鸭子在一年中最肥美。

鸭子在被人类驯化前是候鸟,每年的秋天都要去南方越冬。迁徙前的鸭子必须养得膘肥体壮才能应对接下来的长途飞行。

中秋节上海人一道传统菜:鸭子芋艿汤,差不多也是这个意思。中秋时节不光鸭子肥美,芋艿也正当令。鸭子配芋艿,再自然不过了。再有,旧时文人好中秋把酒持螯,不正是因为入秋后的螃蟹黄正满、膏正肥嘛。

倘若传说,蒙古人不入关,汉人难不成中秋还不吃鸭子了么。