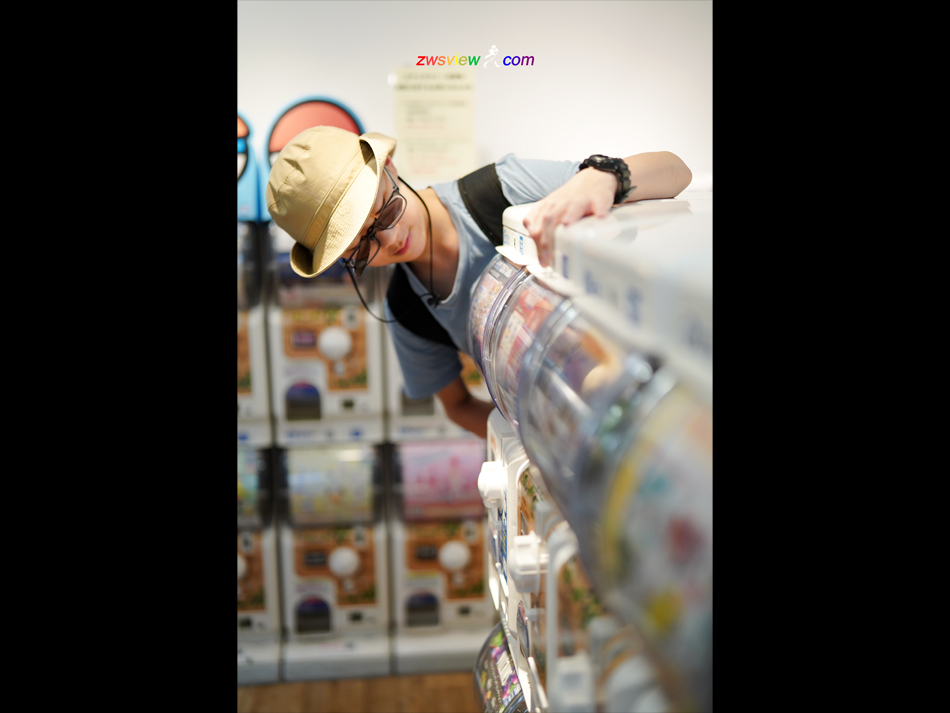

《净手》F0300000647 · 2024年7月28日摄于日本熊本水前寺成趣园

成趣园位于熊本城东南,由熊本藩第一代细川氏藩主的细川忠利于17世纪30年代创建。最初,这里仅有一寺,即水前寺,以及一间茶室,后扩建成桃山式庭园成趣园。

这是一座围绕池塘而建的回游式庭园,池塘引入的是阿苏山的泉水,庭园之名取自中国东晋诗人陶渊明的《归去来兮辞》中的「园日涉以成趣」。入口处有两座可以追溯到明治时代的石桥。东面的湖对岸有一座人工山「筑山」,左右对称的山形非常醒目,令人联想起富士山。庭园北面是出水神社,于1878年建成,而就在前一年,由萨摩,即今鹿儿岛县武士向明治政府发起叛乱而导致的「西南战争」爆发,熊本市大片地区都毁于这场战火。传说,叛军进攻时在庭园内的这座微型富士山上部署了火炮。又据传,这里的松树是由细川忠利栽培的盆景培育而成。继续往前走一段,就是拥有朱红色鸟居的稻荷神社,里面供奉着丰收之神。早春时节,神社附近的四棵梅树花繁艳丽。

沿着庭园的东端是一条铺满碎石的笔直大道,自1878年出水神社建成以来,在这条路上举行的「流镝马」,即在飞奔的马背上射响箭比赛,一直是神社春祭和秋祭的一部分。细川家族是日本「武田流」流镝马的代表,不过现在这项表演更像是宗教仪式而非武术。沿着这条大道,可以看到「肥后六花」中的五种:肥后山茶花、肥后茶梅、肥后芍药、肥后菊和肥后花菖蒲。在大道南端,有一个展示细川流「盆石」,即白砂、鹅卵石和岩石排列在黑色漆盘上,以微缩的方式再现著名景观的小空间,这些有别于传统表现方式的大规模「盆石」,妙趣横生,令人回味无穷。

庭园的南端有四株樱花树,通向能剧舞台。始于14世纪的能剧,是将舞蹈、音乐和话剧融为一体的日本古典艺术的典范,也是世上现存最古老的歌舞表演艺术形式之一。细川忠利的祖父细川藤孝是藩祖,也是一位活跃的能乐鼓手,所有细川家族成员因此都成为了能剧的热心支持者。这座剧场初建于1878年,1965年被焚毁,现在的剧场是为纪念昭和天皇在位60周年,于1986年由旧八代城主松井家搬迁至此。在夏季的几个月里,这里会在松明火把的照耀下举行夜间能剧表演。

庭园的西端是拥有400年历史的茅葺屋顶建筑「古今传授之间」。在这里喝杯抹茶,俯瞰池塘,欣赏庭园美景,甚是惬意。

成趣园现为日本「国家指定名胜史迹」。