《脆炸鱼卷》B0000000765 · 2024年12月21日摄于中国福建泉州刺桐别院鲤城府文庙店

鱼卷,闽南一带的传统美食,尤以惠安崇武、石狮祥芝等地的鱼卷最为著名。

马鲛、海鳗等去骨留肉,剁糜,加入少量猪肉、地瓜粉、鸡蛋清及葱姜、五香粉、盐等调味料拌匀,经反复捶打起胶后卷成条状,或蒸或炸至定形。

鱼卷切片,可蒸可煮可炸可烤,鲜美可口,风味独特。

据说当地婚宴的头菜常为鱼卷汤,寓意「头圆尾圆」,婚姻圆满。

《脆炸鱼卷》B0000000765 · 2024年12月21日摄于中国福建泉州刺桐别院鲤城府文庙店

鱼卷,闽南一带的传统美食,尤以惠安崇武、石狮祥芝等地的鱼卷最为著名。

马鲛、海鳗等去骨留肉,剁糜,加入少量猪肉、地瓜粉、鸡蛋清及葱姜、五香粉、盐等调味料拌匀,经反复捶打起胶后卷成条状,或蒸或炸至定形。

鱼卷切片,可蒸可煮可炸可烤,鲜美可口,风味独特。

据说当地婚宴的头菜常为鱼卷汤,寓意「头圆尾圆」,婚姻圆满。

《走马观花洛阳桥》F0300000671 · 2024年12月21日摄于中国福建泉州

宋泉州知州陈偁《题泉州万安桥》诗曰:

跨海为桥布石牢,那知直下压灵鳌。

基连岛屿规模壮,势截渊潭气象豪。

铁马著行横绝漠,玉鲸长鬣露寒涛。

缣图已幸天颜照,应得元丰史笔褒。

诗中所提之桥,即为泉州的洛阳桥。

洛阳桥,也称「万安桥」,坐落于福建泉州东北郊的洛阳江入海口。这座开建于北宋皇祐五年,历时六年建成的跨海梁式石桥代表了宋代中国桥梁工程的最高水平,被誉为「海内第一桥」,与赵州桥、卢沟桥及广济桥全称中国古代四大名桥。

泉州的石桥冠名「洛阳」, 一个可能的原因是,闽南客家人的祖先大多是来自中原河洛一代,说河洛话,穿中原衣,自称河洛郎。这上来自中原的移民有「地随人走」习俗,将家乡与「洛河」、「洛阳」有关的建筑名、地名,留在了迁徙途中,比如「洛阳江」、「洛阳渡」。北宋于洛阳渡修桥,桥名自然而然地被称为了「洛阳桥」。

历史上,洛阳桥屡毁屡修,现存桥身阔约七米、长八百余米,气势依旧,蔚为壮观。

《血蚶》B0000000764 · 2025年2月1日摄于中国浙江宁波昇阳泰饭店宁波鼓楼店

《《随园食单 · 蚶》

清 袁枚

蚶有三吃法。用热水喷之半熟,去盖,加酒、秋油醉之;或用鸡汤滚熟,去盖入汤,或全去其盖,作羹亦可。但宜速起。迟则肉枯。蚶出奉化县,品在蛼螯、蛤蜊之上。

《汤圆》B0000000763 · 2023年12月22日摄于中国上海浦东下沙春笋烧麦

《随园食单 · 汤圆》

清 袁枚

用水粉和作汤圆,滑腻异常,中用松仁、核桃、猪油、糖作馅,或嫩肉去筋捶烂,加葱末、秋油作馅亦可。作水粉法:以糯米浸水中一日夜,带水磨之,用布盛接,布下加灰,以去其渣,取细粉晒干用。

不是很理解,「布下加灰,以去其渣」。去什么渣?哪里的渣?

《鲜烫牛肉米线》B0000000762 · 2025年1月6日摄于中国上海虹口阿佑鲜烫牛肉米线来福士店

《做饭》

汪曾祺

我不会做什么菜,可是不知道怎么竟会弄得名闻海峡两岸。这是因为有几位台湾朋友在我家吃过我做的菜,大加宣传而造成的。我只能做几个家常菜。大菜,我做不了。我到海南岛去,东道主送了我好些鱼翅、燕窝,我放在那里一直没有动,因为不知道怎么做。有一点特色,可以称为我家小菜保留节目的有这些:

拌荠菜、拌菠菜。荠菜焯熟,切碎,香干切米粒大,与荠菜同拌,在盘中用手抟成宝塔状。塔顶放泡好的海米,上堆姜米、蒜米。好酱油、醋、香油放在茶杯内,荠菜上桌后,浇在顶上,将荠菜推倒,拌匀,即可下箸。佐酒甚妙。没有荠菜的季节,可用嫩菠菜以同法制。这样做的拌菠菜比北京用芝麻酱拌的要好吃得多。这道菜已经在北京的几位作家中推广,凡试做者,无不成功。

干丝。这是淮扬菜,旧只有烫干丝,大白豆腐干片为薄片(刀工好的师傅—块豆腐干能片十六片),再切为细丝。酱油、醋、香油调好备用。干丝用开水烫后,上放青蒜米、姜丝(要嫩姜,切极细),将调料淋下,即得。这本是茶馆中在点心未蒸熟之前,先上桌佐茶的闲食,后来饭馆里也当一道菜卖了。煮干丝的历史我想不超过一百年。上汤(鸡汤或骨头汤)加火腿丝、鸡丝、冬菇丝、虾籽同熬(什么鲜东西都可以往里搁),下干丝,加盐,略加酱油,使微有色,煮两三开,加姜丝,即可上桌。聂华苓有一次上我家来,吃得非常开心,最后连汤汁都端起来喝了。北京大方豆腐干甚少见,可用豆腐片代。干丝重要的是刀工。袁子才谓「有味者使之出,无味者使之入」,干丝切得极细,方能入味。

烧小萝卜。台湾陈怡真到北京来,指名要我做菜,我给她做了几个菜,有一道是烧小萝卜,我知道台湾没有小红水萝卜(台湾只有白萝卜)。做菜看对象,要做客人没有吃过的,才觉新鲜。北京小水萝卜一年里只有几天最好。早几天,萝卜没长好,少水分,发艮,且有辣味,不甜;过了这几天,又长过了,糠。陈怡真运气好,正赶上小萝卜最好的时候。她吃了,赞不绝口。我做的烧小萝卜确实很好吃,因为是用干贝烧的。「粗菜细做」,是制家常菜的不二法门。

塞肉回锅油条。这是我的发明,可以申请专利。油条切成寸半长的小段,用手指将内层掏出空隙,塞入肉茸、葱花、榨菜末,下油锅重炸。油条有矾,较之春卷尤有风味。回锅油条极酥脆,嚼之真可声动十里人。

炒青苞谷。新玉米剥出粒,与瘦猪肉末同炒,加青辣椒。昆明菜。

其余的菜如冰糖肘子、腐乳肉、腌笃鲜、水煮牛肉、干煸牛肉丝、冬笋雪里蕻炒鸡丝、清蒸轻盐黄花鱼、川冬菜炒碎肉,大家都会做,也都是那个做法,在此不一一列举。

做菜要有想象力,爱琢磨,如苏东坡所说「忽出新意」;要多实践,学做一样菜总得失败几次,方能得其要领;也需要翻翻食谱。在我所看的闲书中,食谱占一个重要地位。做菜的乐趣第一是买菜,我做菜都是自己去买的。到菜市场要走一段路,这也是散步,是运动。我什么功也不练,只练「买菜功」。我不爱逛商店,爱逛菜市。看看那些碧绿生青、新鲜水灵的瓜菜,令人感到生之喜悦。其次是切菜、炒菜都得站着,对于—个终日伏案的人来说,改变一下身体的姿势是有好处的。最大的乐趣还是看家人或客人吃得很高兴,盘盘见底。做菜的人一般吃菜很少。我的菜端上来之后,我只是每样尝两筷,然后就坐着抽烟、喝茶、喝酒。从这点说起来,愿意做菜给别人吃的人是比较不自私的。

诗曰:

年年岁岁一床书,弄笔晴窗且自娱。

更有一般堪笑处,六平方米作郇厨。

《烧肉定食》B0000000761 · 2024年8月28日摄于中国上海长宁淡路丼烧饭上海桃源店

中华美食饮食讲究色香味,日本美食有也类似的说法:五味五色五法。

五味,即五种基本味道:甘、酸、辛、苦、咸。调和五味,以避免单一味觉疲劳,激发食欲。

五色,即五种基本色彩:青、赤、黄、白、黑。综合五色,不仅能提升食物的美感,更重要的是营养更加全面,有利健康。

五法,即五种烹饪手法:生、煮、烤、蒸、炸。变幻五法,不同的食材对应不同的烹饪手法,可以避免营养流失。

在日本,有一种传统定食,对五色五味五法做出了很经典的诠释:

赤:烤鲑鱼,黄:煎鸡蛋卷,绿:生拌菠菜,白:蒸米饭,黑:煮海带味噌汤。

《豆腐花》B0000000760 · 2024年12月24日摄于中国浙江温州温州国际大酒店

《故都食物百咏》据说写于宋朝,作者卓然。书中以七绝的形式讲述其时北京小吃百余种,《豆腐花》即为其中之一。

豆腐新鲜卤汁肥,一瓯隽味趁朝晖。

分明细嫩真同脑,食罢居然鼓腹旧。

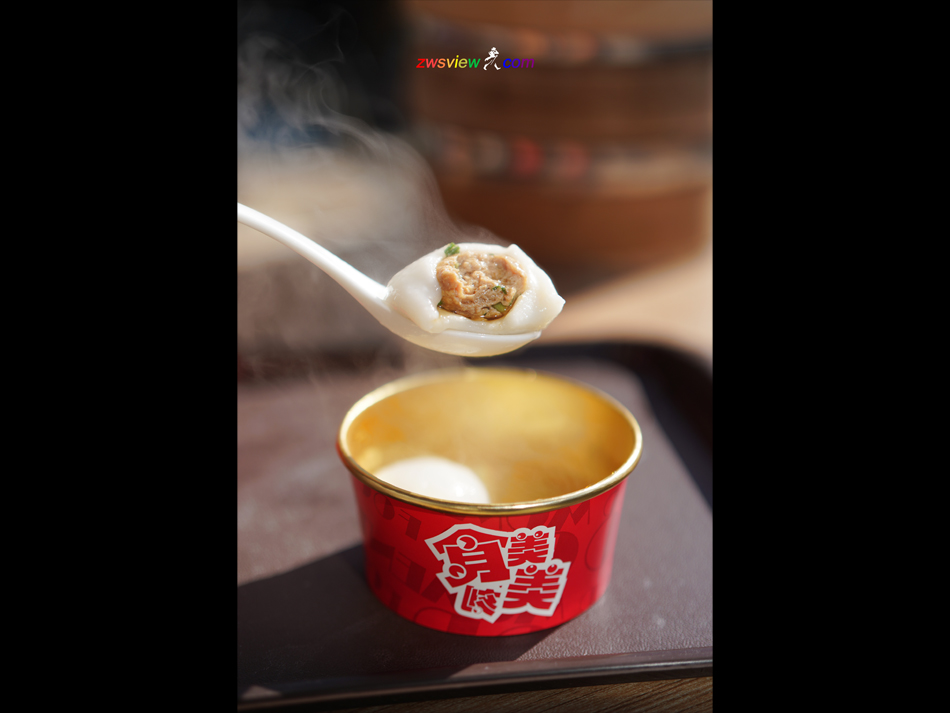

《清蒸鱼饺》B0000000759 · 2024年12月22日摄于中国福建福州同利肉燕老铺三坊七街店

鱼取肉,剁成绒,拍地瓜粉,或敲或擀成半透明的薄皮,切成三角,裹肉、虾仁等馅。

鱼饺可蒸可煮,极鲜。

汪曾祺在随笔《初访福建》中对鱼饺赞不绝口:

「福建人食不厌精,福州尤甚。鱼丸、肉丸、牛肉丸皆如小桂圆大,不是用刀斩剁,而是用棒捶之如泥制成的。入口不觉有纤维,极细,而有弹性。鱼饺的皮是用鱼肉捶成的。用纯精瘦肉加茹粉以木槌捶至如纸薄,以包馄饨(福州叫作『扁肉』),谓之燕皮。街巷的小铺小摊卖各种小吃。我们去一家吃了一『套』风味小吃,十道,每道一小碗带汤的,一小碟各样蒸的炸的点心,计二十样矣。吃了一个荸荠大的小包子,我忽然想起东北人。应该请东北人吃一顿这样的小吃。东北人太应该了解一下这种难以想象的饮食文化了。当然,我也建议福州人去吃李连贵大饼。」

《工夫茶》C0000000098 · 2024年12月16日摄于中国广东潮州载阳茶馆

二百年前的工夫茶长啥样?

清画家俞蛟在《潮嘉风月》中详细描述了其时的工夫茶。

其中:「瓦铛」或指陶釜;「拇战」应指划拳;「武彝」当为武夷;「白镪」即为白银。

工夫茶,烹治之法,本诸陆羽《茶经》,而器具更精致。炉形如截筒,高约一尺二三寸,以细白泥为之。壶出宜兴窑者最佳,圆体扁腹,努嘴曲柄,大者可受半升许。杯盘,则花瓷居多,内外写山水人物,极工致,类非近代物,然无款志,制自何年,不能考也。炉及壶盘各一,惟杯之数,则视客之多寡。杯小而盘如满月,此外尚有瓦铛、棕垫、纸扇、竹夹,制皆朴雅。壶盘与杯,旧而佳者,贵如拱璧。寻常舟中,不易得也。先将泉水贮铛,用细炭煎至初沸,投闽茶于壶内,冲之。盖定,复遍浇其上,然后斟而细呷之,气味芳烈,较嚼梅花,更为清绝,非拇战轰饮者,得领其风味。

余见万花主人,于程江「月儿舟」中,题《吃茶诗》云:「宴罢归来月满阑,褪衣独坐兴阑珊;左家娇女风流甚,为我除烦煮凤团。小鼎繁声逗响泉,篷窗夜静话联蝉;一杯细嗓清于雪,不羡蒙山活火煎。」蜀茶久不至矣,今舟中所尚者,惟武彝,极佳者每斤需白镪二枚。六篷船中,食用之奢,可想见焉。

《泡泡小馄饨》B0000000758 · 2024年12月24日摄于中国浙江嘉兴四时春味庄禾兴北路旗舰店

杨静亭,名士安,字静亭,通州人,大约生活于清朝嘉道年间,曾供职于陕西榆林官署,后因水土不服东归。由于一直找不到合适的工作,长期潦倒京华,终日徜徉于都城大街小巷之间,所以他熟知北京市井风物、人情世故、名胜古迹以及梨园掌故、名班优伶等等,著有《都门纪略》、《都门杂咏》及《都门汇纂杂咏》等随笔、诗集。《馄饨》即出自《都门杂咏》:

包得馄饨味胜常,馅融春韭嚼来香。

汤清润吻休嫌淡,咽后方知滋味长。

《松露奶油蘑菇汤》B0000000757 · 2024年8月20日摄于中国上海杨浦PIZZENELLA窑炉披萨

说到法国菜的经典,首先想到的会是什么?鹅肝酱、焗蜗牛、可丽饼?确实。但有一道菜也很经典,那就是奶油蘑菇汤。

奶油蘑菇汤在西菜中很常见,但一般认为这道菜的前身为起源于十七世纪法国宫廷的由黄油、麺粉和牛奶或奶油烹制的白酱。后白酱中加入了蘑菇,于是便有了风行至今的奶油蘑菇汤。

据说在法国,奶油蘑菇汤被视为经典法菜的代表,常和新鲜的法棍或脆麺包丁一起,作为前菜出现在餐桌中。

20世纪50年代,当时的英国女王伊丽莎白二世访问法国时,爱丽舍宫的国宴上法国主厨将盛在镀金南瓜形容器中的松露奶油蘑菇汤呈献在了女王面前,藉此致敬英国童话《灰姑娘》,寓意此时法英两国关系的「魔法时刻」。

于是,奶油蘑菇汤一举成为了此后英法外交宴会上的经典菜品。

《走马观花龙兴寺》F0300000670 · 2025年1月27日摄于中国浙江临海

新学期开学一周,从妈妈那里得到的反馈是,闹同学日渐成熟,表现也在进步,更加趋于理性。尽管有时还闹点小情绪,但会自我反省。这个令人欣慰。

更令人欣慰的是,这小子似乎更加粘人,喜欢并且很享受和外婆、外公待在一起的时光,甚至乐意向外婆吐露心声,这连他娘老子都深感意外。

夫复何求?

《糟羹》B0000000754 · 2025年1月28日摄于中国浙江临海荣小馆临海世纪花城店

「正月十四是元宵,家家糟羹蛤蜊调。」

台州是座有个性的城市,正月十四过元宵,八月十六过中秋。不仅如此,别人家过元宵吃汤圆,台州人吃的却是糟羹。

糟羹有咸的和甜的两种。咸糟羹是将猪肉、冬笋、香菇、蘑菇、干贝、虾干、蛏肉、牡蛎等切得细碎,炒熟,加入沸水中,再倒入米浆,一边搅一边投入同样切得细碎的介菜叶,至黏稠的糊状,加盐、味精,即可出锅;甜糟羹的做法与咸糟羹类似,只是食材变成了莲子、甜枣、桂圆、葡萄干、小汤圆、酒酿等。

据说当地人吃糟羹,有点像北京人吃炒肝,不用勺舀,不用筷扒,而是端着碗直接转着圈直接喝。

糟羹在台州有着特殊意义。在当地,糟羹又叫「发财羹」。元宵夜,孩子们拿着一口搪瓷缸挨家挨户「讨糟羹」,图的是有个好彩头。而谁家门口「讨糟羹」的人越多,寓意谁家来年财源广进。

《乳鸽》B0000000753 · 2024年4月29日摄于中国上海杨浦匠心小厨悠方店

脆皮水常用于制作烤鸭、烤乳鸽、脆皮肉等。涂过脆皮水的食材在烘烤或油炸后其表皮会变得非常酥脆。

脆皮水的主要成分一般为酸、酒、糖和水。其原理大致如下:

酸能轻微腐蚀食材的表皮角质层,破坏部分蛋白质结构,使表皮变薄、松弛,更易脱水。

糖在高温下会发生焦糖反应,形成酥脆的外壳。

酒的挥发性能加速表皮干燥、带走水分,使烧烤时表皮更快脱水脆化。

《姆妈红烧肉》B0000000751 · 2024年6月28日摄于中国上海闵行淘小馆中庚漫游城店

《随园食单》为清朝文学家袁枚所著的一部烹饪随笔,讲述的是清乾隆年间江南的饮食状况与烹饪技术,是研究那一时期江南一带饮食文化的重要史料。《红煨肉三法》即为其中之一,介绍了红烧肉的经典做法。

只是,若如第三法,即「不用秋油、甜酱」又「不可加糖炒色」,「红如琥珀」是如何做到的?

哈。

或用甜酱,或用秋油,或竟不用秋油、甜酱。

每肉一觔,用盐三钱,纯酒煨之;亦有用水者,但须熬干水气。三种治法皆红如琥珀,不可加糖炒色。早起锅则黄,当可则红,过迟则红色变紫,而精肉转硬。常起锅盖,则油走而味都在油中矣。大抵割肉虽方,以烂到不见锋棱,上口而精肉俱化为妙。全以火候为主。

谚云:「紧火粥,慢火肉。」至哉言乎!

秋油,秋天的头道酱油;觔,重量单位,斤。

《黑豚肉蒸满膏蟹》B0000000750 · 2024年5月1日摄于中国上海杨浦禧福荟

溪边石蟹小如钱,喜见轮囷赤玉盘。

半壳含黄宜点酒,两螯斫雪劝加餐。

蛮珍海错闻名久,怪雨腥风入座寒。

堪笑吴兴馋太守,一诗换得两尖团。

诗出自苏东坡之手,题为《丁公默送蝤蛑》。

元丰二年,苏轼赴湖州任知州,知好友丁公默正于处州为官,便赠诗丁公默。丁公默大喜,随即给苏东坡捎去蝤蛑作为答谢。《丁公默送蝤蛑》即为此而作。

诗中言及的「蝤蛑」为何物?

青蟹。

温州人叫青蟹为蝤蛑。

唐时的处州与台、温同为一地,至唐高宗上元二年方处州析置温州。

《阿育王舍利塔》M0000000062 · 2025年1月31日摄于中国浙江台州博物馆

公元977年,吴越国末代国王钱俶在西湖南岸夕照山修建了一座七层佛塔「皇妃塔」。因彼时夕照山称雷峰,故当地百姓俗称「雷峰塔」。

北宋宣和二年,雷峰塔因战乱毁于兵火,后南宋乾道七年重修为八面五层塔。从明起,雷峰塔因天灾人祸逐渐毁损,终于民国十三年九月二十五日彻底坍塌。

千禧年末,雷峰塔再次动工重建。

次年,在清理地基时,意外发现塔基下有一地宫,内有一铁函,函内一鎏金纯银阿育王舍利塔,其内又有一金盒,盒内供奉着佛螺髻发舍利。

参观台州博物馆时,一睹了阿育王舍利塔的真容。这件珍贵文物为浙江省博物馆收藏,这次在台州博物馆作为特展临时展出,实属幸运。

《披萨》B0000000748 · 2024年11月30日摄于中国上海杨浦必胜客悠方广场店

据说吃披萨会上瘾,是真的上瘾,生理或心理依赖的那种。

最近读到一篇题为《根据科学,你会不会吃披萨上瘾?》的文章,蛮有意思的,全文转载如下:

披萨是世界上几乎每个人都知道和喜爱的为数不多的食物之一,它通常由圆形、扁平的面团制成,上面放有番茄酱、奶酪和其它各种成分,如肉类、蔬菜和香料。面团通常由小麦粉和水制成,然后在烤箱中烘烤之前拉伸和压平。有许多不同类型的比萨饼,每种都有自己独特的配料。

人们对食物有不同的口味,使得披萨在现代社会非常受欢迎,披萨的用餐场景非常广泛。人们每次都可以按照自己的方式吃披萨。不想要任何肉类或蔬菜?你可以吃一个简单的奶酪披萨。素食主义者?来吧,点一个素食披萨。对于披萨,有很多种类可供选择,所以吃披萨永远不会感到无聊。披萨也是一种很棒的「聚会」食物。如果你有一群朋友过来,你可以点几盒披萨,每个国家都有自己的披萨,这让人们更容易享用。披萨与任何其它食物不同,具有将人们聚集在一起的力量。

但真的有披萨上瘾这样的事情吗?美国密歇根大学的研究几乎一致认为,导致「上瘾性饮食」的食物清单都是经过高度加工的食品,如比萨饼、巧克力、蛋糕和炸薯条。加工食品往往含有高「剂量」的脂肪和碳水化合物,同时也更容易被人体吸收。最不容易上瘾的食物被认为是胡萝卜、豆类、苹果和糙米,黄瓜排在最后。令人惊讶的是,披萨在美国成为最容易上瘾的食物之一。

那披萨如此令人上瘾的原因是什么呢?一些人认为吃披萨可能像酒精或毒品一样令人上瘾。如果你考虑一下,身体会对酒精上瘾,因为它含有一种叫做乙醇的浓缩成瘾物质。这就是为什么含有较高浓度乙醇的烈性酒更有可能使某人成为酗酒者的原因。同样,由于加工食品中的糖浓度如此之高,人们往往会对它们上瘾。研究还指出,自然状态下的食物和物质很少会上瘾。这就解释了为什么葡萄只有在加工成葡萄酒后才会上瘾,以及为什么罂粟花一旦被提炼成鸦片就会上瘾。这就是为什么加工是确定食物是否与令人上瘾的饮食行为相关有如此大的正向预测因素。

披萨令人上瘾的另一个原因可能更简单—奶酪。奶酪以及其它所有奶制品中的酪蛋白在消化时会释放出称为卡索吗啡素的化合物。这些化合物刺激阿片受体,这些受体是阿片类药物系统的一部分,该系统控制和调节疼痛、奖励和成瘾行为。所有这些都创造了一种兴奋的感觉,这种感觉似乎比你能感觉到的任何东西都要好。

但是经常食用披萨可能会引发某些健康问题。普通披萨中的高比例精制碳水化合物会导致人的血糖飙升,含糖量高、升糖指数高的食物可能会导致严重的痤疮。对于任何想要追求健康的人来说,保持低钠饮食可能是他们的首要任务,而过量摄入盐可能会导致一些可怕的健康后果。不幸的是,披萨富含钠。披萨可能会让你的味蕾快乐,但它肯定对你的心脏没有任何好处。

大多数披萨都是用具有高饱和脂肪含量的成分制成的,心脏病和肥胖症是与奶酪和肥肉含量高的饮食相关的主要疾病,就像披萨上常见的那些一样。当然,你可能只打算吃一片披萨,但很有可能你会回去吃第二片,甚至第三片。你吃第一口后感受到的那种快乐可能会欺骗你想要更多,即使你已经吃饱了。

但是要求某人停止吃披萨将是亵渎神明的。毕竟我们人类需要舒适美味的食品偶尔援助我们的饥饿。然而,定期让身体和大脑经历如此剧烈的波动,最终将可能导致整个系统关闭。因此,请牢记古老的格言:「任何东西太多都是不好的」,并将自己限制在适度消费。

除此之外,尝试在披萨旁边吃健康的蔬菜沙拉。蔬菜沙拉的升糖指数很低,可以帮助你感到饱腹感,防止你在晚些时候啃下一袋薯条。

《紫菜鱼丸汤》B0000000747 · 2024年12月17日摄于中国广东汕头南澳岛

《鱼丸》

梁实秋

初到台湾,见推车小贩卖鱼丸,现煮现卖,热腾腾的。一碗两颗,相当大。一口咬下去,不大对劲,相当结实。丸与汤的颜色是混浊的,微呈灰色,但是滋味不错。

我母亲是杭州人,善做南方口味的菜,但不肯轻易下厨,若是偶然操动刀俎,也是在里面小跨院露天升起小火炉自设锅灶。每逢我父亲一时高兴从东单菜市买来一条欢蹦乱跳的活鱼,必定亲手交给母亲,说:「特烦处理一下。」就好像是绅商特烦名角上演似的。母亲一看是条一尺开外的大活鱼,眉头一皱,只好勉为其难,因为杀鱼不是一件愉快的事。母亲说,这鱼太活了,宜于做鱼丸。但是不忍心下手宰它。我二姊说:「我来杀。」从屋里拿出一根门闩。鱼在石几上躺着,一杠子打下去未中要害,鱼是滑的,打了一个挺,跃起一丈多高,落在房檐上了。于是大家笑成一团,搬梯子,上房,捉到鱼便从房上直摔下来,摔了个半死,这才从容开膛清洗。幼时这一幕闹剧印象太深,一提起鱼丸就回忆起来。

做鱼丸的鱼必须是活鱼,选肉厚而刺少的鱼。像花鲢就很好,我母亲叫它做厚鱼,又叫它做纹鱼,不知这是不是方言。剖鱼为两片,先取一片钉其头部于木墩之上,用刀徐徐斜着刃刮其肉,肉乃成泥状,不时地从刀刃上抹下来置碗中。两片都刮完,差不多有一碗鱼肉泥。加少许盐,少许水,挤姜汁于其中,用几根竹筷打,打得越久越好,打成糊状。不需要加蛋白,鱼不活才加蛋白。下一步骤是煮一锅开水,移锅止沸,急速用羹匙舀鱼泥,用手一抹,入水成丸,丸不会成圆球形,因为无法搓得圆。连成数丸,移锅使沸,俟鱼丸变色即是八九分熟,捞出置碗内。再继续制作。手法要快,沸水要控制得宜,否则鱼泥有入水涣散不可收拾之虞。煮鱼丸的汤本身即很鲜美,不需高汤。将做好的鱼丸倾入汤内煮沸,洒上一些葱花或嫩豆苗,即可盛在大碗内上桌。当然鱼丸也可红烧,究不如清汤本色,这样做出的鱼丸嫩得像豆腐。

湖北是鱼产丰饶的地方。抗战时我在汉口停留过一阵,听说有个沼愦笸酰能做沼闳席,我不曾见识。不过他家的沼忝娉怨一碗,确属不凡。十几年前,友人高鸿缙先生,他是湖北人,以其夫人亲制鱼丸见贻,连鱼丸带汤带锅,滚烫滚烫的,喷香喷香的,我连吃了三天,齿颊留芬。如今高先生早已作古,空余旧事萦绕心头!

《麻辣》C0000000097 · 2025年1月13日摄于中国上海杨浦珍嫂鱼馆儿悠方店

《辣椒传入中国之前,川菜最初的口味是什么?》

王宏杰

美国阿姆斯特朗大西洋州立大学

善用大量辣椒的川菜,凭借麻辣口味毫无争议地成为当今中国最受欢迎的地方菜系之一。大多数中国人认为,「四川人不怕辣」,而且四川人对辛辣口味的偏爱历史悠久。但是鉴于辣椒起源于美洲的历史共识,所以只有在1492年哥伦布发现美洲后,辣椒才有可能在包括中国在内的世界范围内得以传播,由此可以推断川菜以辣椒为佐料的历史应该也不会太长。这就产生了一些有趣的问题: 辣椒传入中国之前,川菜最初的口味是什么?身处中国腹地的四川人究竟是在什么时候才开始接触、栽培以及食用辣椒的?为什么这个小小的外来植物会如此深刻地改变川菜,而川菜的辣又是如何影响四川人的文化认同及日常生活的?

毋庸置疑,辣椒在川菜以及中国社会的流行,塑造了当今大多数中国人信以为真的文化神话:对辣味的嗜爱,既造就了四川人火爆的性格(广义上讲当然也包括其他偏爱辣味的省份,比如湖南和江西),同时也是他们大无畏的革命精神根源之一。四川民众在20世纪中国革命进程中的广泛参与和重要贡献,也总是被国人津津乐道。

四川地处中国西南腹地,肥沃的成都平原为其中心。自古以来四川就以物产丰富而闻名天下,号称「天府之国」。最近的考古发现证明,早在公元1世纪,这里的先民就可以利用各种各样的食材进行烹饪。在其后几个世纪,中国北方经历频繁的政权更迭,社会动荡,大批北方移民进入四川,远离战乱的四川地区进入了经济文化繁荣昌盛时期,于是逐渐形成了一种在食材、品种以及口味上独具风格的地方性饮食文化。不难理解的是,在一个很长的历史时期内,古代川菜经常会使用一些不同风格的调味品,并且不断寻求变化,所以当地人并未表现出对某种具体口味的偏爱。汉代文人扬雄(成都人)在《蜀都赋》中提及川菜「调夫五味」的特点,就反映了不同人群的多种口味需求。

成书于公元4世纪的《华阳国志》应该是最早提到四川人偏好吃辣的,此书明确提到四川先民「尚滋味」、「好辛香」。今天四川人也自然而然地据此证明四川人崇尚食辣的悠久历史。然而并没有证据表明辛辣滋味是当时四川饮食有别于中国其他地方菜系的独有特色。同时,我们也不得不怀疑最初的川菜在味道上能有多辣,因为当时中国人使用的只能是传统的调味品和香料,比如姜和花椒,所以古代川菜不太可能有今天辣椒带来的真正辣的味道。

花椒可以说是一个探讨在辣椒传入前川菜「辛辣」口味的最好例子。花椒在古代中国饮食文化中历史悠久,中国人食用花椒至少有两千多年的历史,而花椒作为古代中国人主要调味品的历史一直延续到16世纪。因为花椒起源于四川盆地,颇受当地四川人喜爱,他们经常用花椒来给茶和酒提味,当然也包括日常烹饪。16世纪之后,当大多数中国菜系不再将花椒作为常用调料时,四川人却始终执着地将花椒用于烹饪。花椒那种独特的麻味,最后与新传入的辣椒一起,终于创造出当今川菜最独特的味道:麻辣。

历史上的川菜已发展出了不同的口味,但当需要「尚滋味」和享受辣味的时候,必然会倚重花椒这样的本土调味品,但由此产生的味感应该是麻而非辣。历史证明,只有当辣椒传入中国并渗透至四川地区后,川菜才真正地变辣了。

辣椒原产美洲,15世纪以前的欧亚大陆居民对辣椒仍一无所知,直到哥伦布开启了伟大的大航海时代,这种长着红色果实的植物连同玉米等其他作物才从新世界传到了旧大陆。但是,辣椒是何时以何种方式和途径从欧洲传入中国尤其是四川地区的,我们难以确定。

在哥伦布发现美洲以后,辣椒传入中国无论是通过陆路或海路,都是有可能的。一种可能是在16世纪,辣椒从欧洲经过阿拉伯沿著名的丝绸之路而首次传入中国。当然辣椒也有可能从印度经由南方丝绸之路,即茶马古道进入中国内陆。我们知道,葡萄牙航海家达伽马在自1498年开辟欧洲通航印度航线后,印度一直是从里斯本出发的葡萄牙商船的主要东方目的地,来自美洲的辣椒自然也会是葡萄牙人携至东方的作物之一。如果这条古老的茶马古道是辣椒传入中国的最初路线的话,四川可能是中国最早引进辣椒的地区之一。当然,海路也很有可能是辣椒传入中国的渠道。鉴于中国东南沿海与东南亚之间的海航贸易由来已久,辣椒也有可能在16世纪就通过印度或菲律宾商人从海上传入中国。今天不少四川人仍称辣椒为海椒,而这一称谓也许就暗示了辣椒的海路来历。遗憾的是,在最早明确提到辣椒的是成书于1591年的明代养生专著《遵生八笺》,我们并没有发现任何有关辣椒引入和传播的线索。

有意思的是,当辣椒在16世纪传入中国后,并没有马上影响到中国菜肴的味道。最初辣椒只是被中国文人视为一种新奇的园艺植物,并起名为「番椒」,以表明辣椒的舶来品身份。辣椒具体是在什么时间、从什么地方传入中国的,仍然难以确定。那些认为辣椒是通过海路传入中国的人,也许想当然地认为中国沿海地区应该最先开始食用辣椒,但这一推测没有在中国东部沿海各省的饮食口味中得到证实,今天我们很少会在沿海一带的地方菜系中看到辣椒的影子。不少学者认为,四川邻省贵州的土著人最先将辣椒作为盐的替代品来食用,因为在17世纪晚期至18世纪早期的贵州地区,盐一直十分稀缺。现在尚未有证据表明四川人是否也在同一时期食用辣椒。甚至到了18世纪中期,在四川文人李化楠所撰的饮食专著《醒园录》里,我们也难发现有关辣椒的一丝踪迹。直到19世纪,一些当地的地方史志中才开始出现四川地区种植和食用辣椒的记录,尽管实际上很可能早在几十年前这种情况就已经开始了。

可以肯定的是,四川人将辣椒作为调味品的时间并没有认为的那么早。但随后的历史证明四川人以最快的速度达到了对辣椒的痴迷。在一份清末文人傅崇矩1909年记于《成都通览》中的川菜菜谱上,辣椒多次出现,显然这一时期辣椒已成为最重要的香料和调味品之一。清末人徐心余在其《蜀人闻见录》叹服地写道:「惟川人食椒,须择其极辣者,且每饭每菜,非辣不可。」

在中国历史上,四川以成都平原为中心构建了一个长达两千年相对稳定的政治、经济、文化区域。四川盆地东面巫山,南枕大凉山,西临岷山,北对大巴山、米仓山,从长江出三峡绝壁。在这个基于地理环境形成的稳定地区,无论是土著居民还是外来移民,自然而然形成了一种独特的地方认同,这种认同的形成甚至可以追溯到远古的巴蜀时代。四川历史上经历了一系列地方政权的军事割据,如蜀汉、成汉、前后蜀等,而几乎每一个割据政权都在不断维持和强化这种地区认同,以此来对抗北方霸权中心的控制。承载地方独特文化因子的方言、服饰以及风俗当然还有饮食,也必定对地方认同的塑造和延续产生难以忽视的影响。如果古代川菜并未发展出这种最初的认同感,那么在辣椒传入后这种情况就发生了巨大的变化。「辣不辣,家乡人」,在四川人眼里,对辣椒的偏爱与四川人身份认同之间有着不可分割的天然联系。

值得一提的是,川菜引入辣椒并不是一个孤立的历史现象,而是与18世纪和19世纪长江中上游地区的大规模移民潮相吻合。在这段时间内,「外来者」不断适应新环境,并在新的环境中形成新的地方认同。明末清初,历经战乱的四川人口下降,17世纪清政府开始推行移民政策以补充四川人口,史称「湖广填四川」,大概有超过百万的农民从人口稠密的湖广,亦即今天的湖南和湖北地区迁移至四川。这些新「四川人」大多数为贫苦农民,坚忍勇敢而好斗,他们很快就接受了便宜但味道刺激的辣椒来改善他们单调的食谱,增强食欲。「辣子是咱穷汉子的肉」,四川民歌小调如是唱道,足见辣椒在普通四川人心中的地位。也许这也解释了为什么在《醒园录》看不到辣椒的影子,对于中过进士当过知州的作者李化楠而言,这个普罗大众热衷的辣椒当然难登大雅之堂,上不了官席台面。然而具有讽刺意味的是,正是这种便宜无比的外来辣椒以其辣味最后压倒了历史上「正宗」的川菜味道,并取而代之。