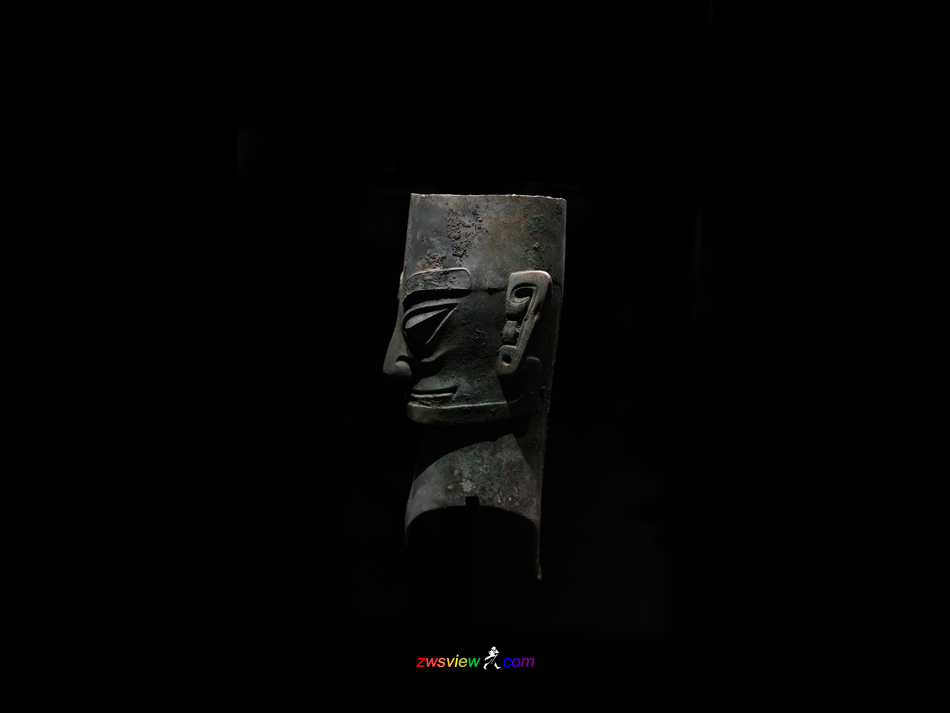

《三星堆青铜头像》M0000000046 · 2024年2月9日摄于中国上海浦东上海博物馆东馆

1986年7月30日凌晨2时30分,考古队领队之一的陈显丹在一号坑清理文物时发现黑色的灰渣中露出的一点金黄色。

职业的敏感让陈显丹直觉地意识即将出土的这一金色器物非同一般,他立刻将这一发现向队里作了汇报。考古发掘队也觉得事关重大,随即派人赶往成都汇报这一重大发现,同时,另一路人马被派往广汉县委,请求当地政府派出警力保护现场。

随着清理工作的持续进行,这件金色器物逐渐展露了。经初步判定,这是一件金皮包裹的木杖,长143厘米,直径2.3厘米,重463克。器物出土时木杖已炭化,仅存金皮,其内仅残留少量已炭化的木渣。

在中原历史上,象征王权的是鼎而非权杖。因此,这件金杖的出现立刻引起了轰动。因为,这件器物的形制与西亚、埃及较晚时期的权杖颇为相似。这不由得让人对古蜀文化的来源产生某种遐想。但也有专家认为,这件器物也有可能是一件法器而非权杖。

无论如何,1986年7月30日,注定是三星堆发掘史上极其重要的一天。

《三星堆青铜鸡》M0000000045 · 2024年2月9日摄于中国上海浦东上海博物馆东馆

上世纪60年代,三星堆的考古发掘工作被重新提上了议事日程。1963年9月,四川省文管会和四川大学历史系考古教研室联合组成了考古队,由考古学家冯汉骥指导,开始对月亮湾遗址进行了新中国成立后的首次发掘。发掘工作从9月23日持续到12月3日,发掘面积150平方米。发掘工作结束不久,领队冯汉骥便病倒了,以至于发掘报告迟迟未能整理完成。直到30年后,当年参加发掘工作的马继贤才将那次的考古发掘成果汇总成《广汉月亮湾遗址发掘追记》公开发表。

三星堆考古工作迎来重大转机和突破,是在上世纪80年代。

上世纪70年代后期,四川省广汉县各大乡镇办了很多砖瓦厂,其中就包括三星堆所在的中兴公社。中兴公社砖瓦厂在三星堆一带取土时,时常会有碎陶片出土,这引起了当时在广汉县文化馆工作的敖天照的注意。敖天照之所以会对此事如此敏感,完全得益于北京大学考古广博学院教授严文明。1973年,敖天照在湖北长江流域考古班系统学习考古时,严文明曾嘱咐过他,让他回到广汉后一定要留意三星堆,说那个遗址非常重要。所以,当他了解到三星堆持续出土碎陶片后,将这一情况及时向四川省博物馆考古队作了汇报。1980年春,三星堆的考古发掘工作再次启动。这次发掘,由王有鹏带队。他曾参与了1963年的发掘工作。

陈德安是1980年夏天加入三星堆的考古工作。那时,他刚从四川大学考古系毕业。差不多6年后,1986年7月18日,已经担任三星堆考古发掘队队长的陈德安正在工作站整理资料,砖厂工人骑着自行车闯了进来,说砖瓦厂杨达洪、刘光才在取土出挖出了「玉刀」。陈德安和考古发掘队另一位领队陈显丹火速赶往事发地。经现场初步拼接,工人们说所的玉刀,是玉戈、玉璋等玉器,其中有些遭到了砖瓦厂工人的哄抢。陈德安一边向工人们宣传国家文件政策,收缴遭哄抢的文物,同时组织人力保护现场,一边向四川省文管会和广汉县委汇报情况,请求开展保护性发掘工作。

事实证明,陈德安所做的一切反映出了他良好的职业素养。这次的事发地点,就是后来大名鼎鼎的一号祭祀坑。

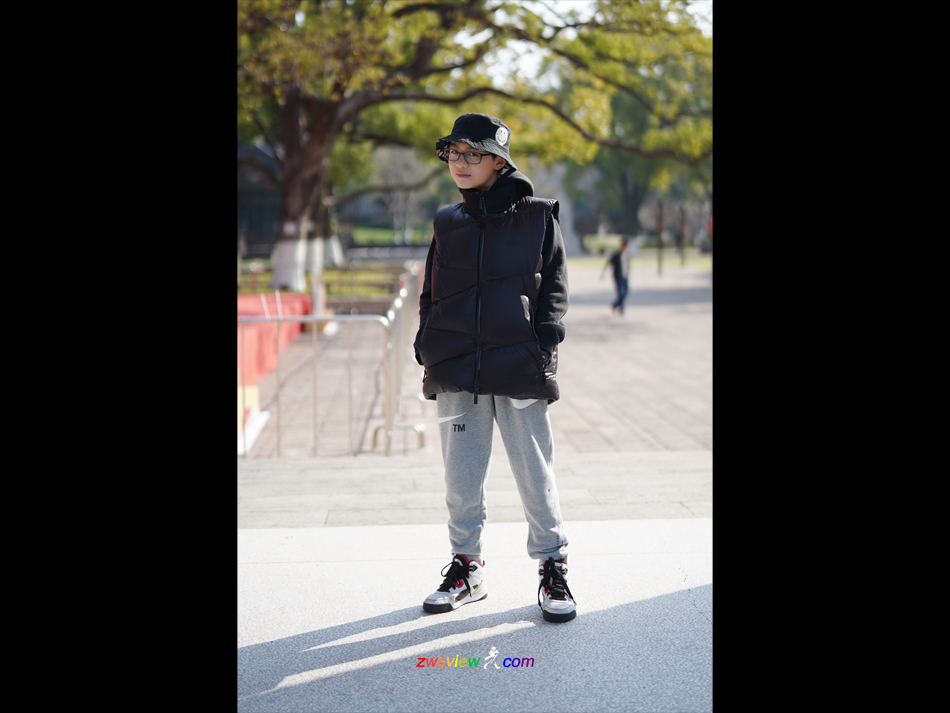

《三星堆青铜像》M0000000044 · 2024年2月9日摄于中国上海浦东上海博物馆东馆

四川广汉县南兴镇北有一条称为马牧河的古河道,其北岸的阶地形似月牙,所以叫作「月亮湾」,而其南岸原有三个大土堆,据说对应着天上的三个星宿,故称「三星堆」。由「月亮湾」和「三星堆」构成的「三星伴月」,随着三星堆文物的大量出土,让这一地区笼罩在一种神秘的气氛之中。

民国十八年,也就是1929年的春天,世代居住在四川广汉县月亮湾的农民燕道城祖孙三人在清理水沟时,意外地在沟底挖到了一坑玉石器,有璧、璋、琮、钏、珠、斧、玉料等,共计300多件。尽管他们守口如瓶,但三、四年后,当这批文物逐渐流入文物市场,嗅觉灵敏的文物贩子们便意识到了其中的价值和机会。这批后来被称为「广汉玉器」的文物没多久就被炒得炙手可热。

1931年春,在广汉县传教的英国传教士董笃家宜听到这个消息后,第一时间找到了当地的駐军,请求保护和调查。与此同时,他还将收集到的玉石器交由美国人开办的华西大学博物馆保管。根据董笃宜提供的线索,1934年春天,由当时的广汉县县长罗雨仓主持,华西大学博物馆馆长、美籍教授葛维汉及助理林名均和带领的考古队到月亮湾进行考古调查和发掘。这是三星堆遗址第一次被正式的考古和发掘。这次发掘共获得玉、石、陶器残片等文物600多件。

当时旅居日本的郭沫若在看到出土器物的照片后,给予了高度的评价,称广汉发现的器物,「是古代西蜀曾与华中、华北有过文化接触的证明」。

之后,由于抗日战争的全面爆发,三星堆的考古发掘工作被迫中断。

《铜鎏金佛祖诞生像》M0000000042 · 2024年2月14日摄于中国浙江嘉兴博物馆

嘉兴博物馆为国家二级博物馆,主体建筑以船为形,很有特色。博物馆建筑面积约22,000平方米,分南馆和北馆两部分,每部分各有三层,分别为基本展厅和临时展厅。

基本展厅为《禾源:嘉兴史前文物展》及《沃土嘉禾:历史时期的嘉兴》。前者以马家浜遗址的发现作为嘉兴文化的源头,系统地展示马家浜文化、崧泽文化、良渚文化发展序列;后者共分六个单元陈列,围绕「禾」这一主线,较详细地记录了嘉兴从吴越时期开始历经唐宋元明清直到近现代各时代的发展变化过程。除了上述两大基本展厅外,另有《馆藏珍贵文物展》和《馆藏书画展》基本陈列展厅。

《马家浜文化时期陶罐》M0000000041 · 2024年2月15日摄于中国浙江嘉兴马家浜文化博物馆

上世纪50年代末,浙江省嘉兴市南湖乡天带村的村民响应当地政府号召从村里的一条叫马家浜的小河挖淤泥当积肥时,意外挖出了很多的兽骨和陶罐、玉器。这引起了当地文物部门的重视并报告了上级主管部门。浙江省文物管理委员会得到消息后随即派专业人员进行现场踏勘,初步认为这是一处新石器时代古人类文化遗址,自此,尘封了7000至5800年的马家浜文化得以重见天日。

马家浜文化博物馆趻马家浜遗址不远,是一座现代化的马家浜文化专题博物馆,同济大学设计, 总投资1.2亿, 总面积8000平方。其中,展陈部分包括「序厅」和「肇始嘉禾」、「生态聚落」、「文化主根」、「薪火相传」四个篇章,通过故事化和场景式展示,对7000年马家浜文化进行生动阐释和还原。

入馆免费,停车免费。

《北大街》A0102030007 · 2024年2月11日摄于中国浙江嘉兴海盐

七点动身,九点到达。南北湖离上海就这么近。

南北湖,位于嘉兴市海盐县境内,是钱塘江口的一个潟湖,一个多点平方公里。南北湖曾称永安湖、澉湖、高士湖等,后湖中修堤,即「湖中塘」,将湖一分为二成南、北两半,遂更名为「南北湖」。

南北湖景区说大不大,说小不小,如果没车,是要跑断腿的。我们是通过景区内的餐厅代为提前报备,所以抵达后被允许开车进入景区。这样即使环湖也很轻松。

南北湖中有一小岛,由河道疏浚时清出的淤泥堆积而成,状如蝴蝶,故名「蝴蝶岛」,据说是为了纪念民国时影后胡蝶曾在南北湖拍摄影片《盐潮》。莫辨真伪。岛上建有「山海阁」及其他建筑小品数处,有《步鑫生改革事迹展》常年展,说的是步鑫生和他的海盐衬衫厂改革的故事。步鑫生当海盐衬衫厂厂长时,我可能还没开始读大学。一个时代。

海盐北大街,看名字应该也曾经是一个热门的去处,并且有很多的故事。但实在没兴趣细究,因为明显经过了彻底的改造或重建,成为了一处时尚的生活购物广场,有很多的餐饮,停车也方便。