《火锅》B0000000072 · 2019年8月30日摄于中国上海杨浦

说到火锅,通常首先会想到四川火锅。重庆脱离四川成为直辖市后,四川火锅有了重庆火锅和成都火锅的细分。

火锅不唯四川独有。南方有广东的「打边炉」,北方有「老北京火锅」。「打边炉」的吃法和四川火锅很类似,区别在于食材。四川火锅多下水,而打边炉则多海鲜。

「老北京火锅」的一大特点是紫铜碳锅,吃法有两种,一种是涮羊肉,另一种是「暖锅」:食材先码放在锅里,然后点碳火加热。

除了以上三种,中国的很多地方也都有火锅,比如丽江排骨火锅,云南菌子火锅,海南椰汁鸡火锅等。作为沪上经典年菜的什锦菊花锅也可以归为暖锅之列。

有关火锅的起源,众说纷纭。单一个「老北京火锅」,有说是来自蒙古,也有说是元朝时由中原传入蒙古,后因满清时期宫廷盛行火锅,让人误认为是蒙古人所发明。我个人更倾向后一种观点,因为通常来说,因食材和生活方式不同,游牧偏向烤而农耕擅长煮。

在各地的考古发掘中,出土了很多类似于暖锅的器物。这些器物经常被用来描述为火锅的源头。但任何器物,都有一个逐渐演变的过程。如果进一步追溯这类器物的前身,我想应该会追溯到铜鼎,再往前会是陶鼎,以及陶鼎的前身,一种可以架在炉膛或石头上用来烹煮食物的尖底的陶罐。

火锅,说白了就是煮。而煮是自古至今中国人最常见的烹饪方式。这也解释了为什么东西南北都会有火锅有原因。

《酸菜鱼》B0000000068 · 2019年5月2日摄于中国上海杨浦诗玛云庄云南餐厅

中国的一些地方,比如像贵州、云南等,喜欢用酸对食物进行调味。而山西人更是像喝酒一样喝醋。

酸、甘、苦、辛、咸,酸居「五味」之首。中国人用酸调味的历史至少可以追溯至先秦时期。与想像不同的是,当时的酸味料很可能不是醋,而是梅子。

「若作和羹,尔惟盐梅。」此话出自《尚书 · 商书 · 说命下》,为商王武丁对贤臣傅说所言,意思是说:如果我做汤羹,你就是盐和梅。这从一个侧面反映出当时的人对酸味偏爱有加。先秦人的这种调味手法已经被现代考古发掘所证实:在多座商墓出土文物中都发现了梅子的核。比如殷墟西区墓葬群中编号为M284的商墓中曾出土过一只铜鼎,其内便发现有梅核,推测为调味之用。

在商墓考古中,还发现随葬有大量狗、羊、猪、鸡等很多动物,以及鱼形、鸟形、动物形器物,可见当时食材已相当丰富。这些肉类非腥即膻,烹饪时需要对其适当的调味。

梅子性酸,做出的菜品自然「酸味十足」。从先秦时普遍使用梅子这种调味品来看,「酸味」应该是其时的流行味道,人们喜欢喝酸味汤羹便是证明,不然武丁也不会说出「若作和羹,尔惟盐梅」这样的话来。

梅子作为调味品使用时,一般用青梅,除了做汤羹调味品外,做鱼、肉时也需用梅来去除异味。《晏子春秋 · 重而异者》中有云:所谓「和,如羹焉,水火醯醢盐梅,以烹鱼肉」,这同样证明了先秦人经常用梅子当调味品来烹鱼煮肉。

《过桥米线》B0000000067 · 2019年5月2日摄于中国上海杨浦诗玛云庄云南餐厅

昨天全家在杨浦悠方的诗玛云庄云南餐厅用的午餐,席间点了一道过桥米线。

早年去昆明,特意跑去金马碧鸡坊附近的一家过桥米线老店品尝了一回,至今仍常提及,说有机会去昆明,一定还会去找那家店。

过桥米线是云南滇南地区特有的美食,迄今已有百多年历史,五十多年前传至昆明。过桥米线由四部分组成:一是滚烫的汤料;二是佐料,有油辣子、味精、胡椒、盐;三是主料,有生的猪里脊肉片、鸡脯肉片、乌鱼片,以及用水过五成熟的猪腰片、肚头片、水发鱿鱼片,甚至还有竹虫,以及辅料:有来过的豌豆尖、韭菜,以及芫荽、葱丝、草芽丝、姜丝、玉兰片、氽过的豆腐皮;四是主食:用水烫过的半熟的米线。过桥米线的汤料覆盖有一层厚厚的鹅油,不易冷却。吃的时候,将各种生或半熟的米线及主、辅食材倒入汤内,不用另外加热,只需稍焖片刻,即可食用。

关于过桥米线的来头,坊间有很多传说,内容大同小异:

云南的蒙自有一片南湖,湖中有座僻静的小岛。当地有个秀才天天上岛读书,其妻则天天过桥为其送饭。有一天,妻子炖了一锅鸡汤,用瓦罐装了,和米线、菜蔬一起送到岛上。秀才埋头苦读,过了很久才想着吃饭,但此时米线及菜蔬凉了大半,只有瓦罐里的鸡汤还热着,妻子便将米线和菜蔬倒入瓦罐,端给秀才。秀才尝后大呼美味。之后,妻子如法炮制,于是便有了这道过桥米线。

《御好烧》B0000000061 · 2019年3月9日摄于中国上海「花月」长宁万科店

「御好烧」,一种在铁板上煎制的加料面饼,是日本,尤其是日本关西地区的一道经典的传统美食。最初的御好烧,其食材相对简单,就是面粉和蔬菜,价格较其他日本料理便宜很多,所以有「一钱洋食」之称。但随着战后日本经济的好转,御好烧的配料也日渐丰富,像肉、海鲜、鸡蛋、蔬菜等,价格自然水涨船高,成了「一千洋食」。

御好烧分大阪风味和广岛风味,也就是中国人通常所称的「大阪烧」和「广岛烧」,二者的区别在于:大阪烧用的是面糊,而广岛烧则用的是面条。

相对来说,我更喜欢广岛烧。

第一次品尝御好烧是在广岛的一家自助式御好烧专门店。我们几个围着铁板自己配料做御好烧,结果弄得一团糟,最后不得不请店员过来帮忙收拾残局。尽管如此,打那之后,对御好烧可谓心心念念,欲罢不能。每逢出差,甚至只是路过广岛,也大都会找一家御好烧店解解馋。

有人戏称御好烧是「日本披萨」,一是御好烧看上去确实有点像披萨;二是称「洋食」,没准最初确实由披萨本土化而来;三是御好烧的吃法和披萨也很类似。只是披萨出炉后不再保温,而御好烧通常都是用加热的铁板保温。

叫一杯啤酒,给御好烧浇上特制的酱汁,用铲刀切下一块,装在餐盘里。一口香气四溢的御好烧,一口清冽冰爽的啤酒,很惬意。

嗯,又馋了。

《章鱼小丸子》B0000000060 · 2019年3月10日摄于中国上海长宁

这是章鱼小丸子,堪称日本国粹的一道日料小吃,其表面通常会撒上很多薄如蝉翼、如糖果米纸一样的东西。这就是同样堪称日本国粹的木鱼花。

木鱼花是金枪鱼科鲣鱼属的鱼类经过煮制、干燥、发酵之后加工而成的一种食材和调味料,因其最初的形状与很多佛家寺庙中所悬挂的木鱼很相似,所以称作木鱼花。

作为一个岛国,日本四面环海,自古以来渔业非常发达。鲣鱼是日本传统的渔获,产量很大。早在日本的飞鸟时代,朝廷颁布的《大宝令》中就有将晒干的鲣鱼煮汤用于调味的描述。日本江户时代,盛产鲣鱼的宇佐浦一带的渔民为了更好地保存鲣鱼,除了晾晒之外,还经常烟熏,其味更加的醇厚。这种烟熏的鲣鱼最终演变成了木鱼花。

木鱼花传统的制作方法非常繁复。新鲜的鲣鱼去除鱼头、内脏,洗净,蒸熟,再去鱼刺、鱼皮,晾晒,烘干成「生利节」。然后烟熏。烟熏所使用的木材必须是果木,像龙眼或荔枝。这些果木不仅没有杂味,甚至还带有果香。熏制后的鲣鱼干叫「荒节」。经过一段时间的荫晾、贮藏,荒节的表面会有油脂渗出。去除油脂后荒节称为「裸节」。裸节经数次发酵制成「枯节」。

木鱼花就是枯节的刨花,是日本料理中最经典的调味品。有人甚至将其称作日料之魂。

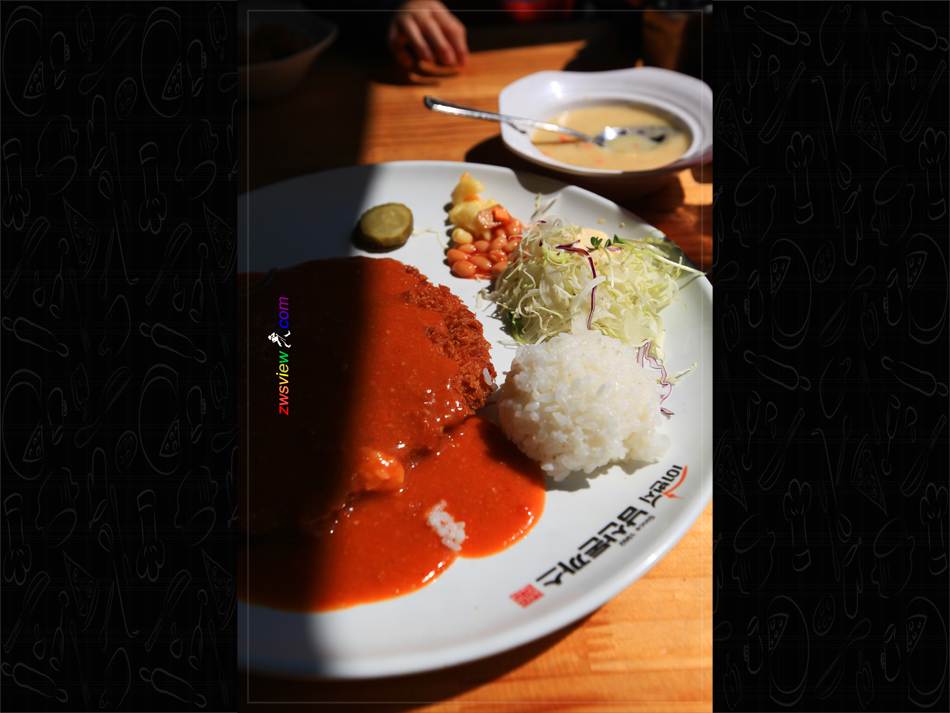

《咖喱猪扒饭》B0000000055 · 2017年4月3日摄于韩国首尔

咖喱是南亚、东南亚、东北亚非常流行的一种调味酱。和番茄酱、辣椒酱不同,咖喱是由多种香料,像姜、大蒜、洋葱、姜黄、辣椒、小茴香、香菜等熬制而成。

通常认为,咖喱起源于印度。因为「咖喱」一词来源于泰米尔语,意为「把各种香料放在一起煮」,但也有相当多的人认为咖喱并非源自印度。

咖喱的制作并没有一个固定的配方,因此其口味千变万化,主要有:

印度咖喱

印度可以说是咖喱的鼻祖。地道的印度咖喱以丁香、小茴香子、胡荽子、芥末子、黄姜粉和辣椒等香料调配而成。由于用料重,正宗的印度咖喱非常辛辣。

泰国咖喱

泰国咖哩分青咖喱、黄咖喱、红咖喱等多个种类。其中红咖哩最辣,不习惯的人进食时容易流眼泪。

泰国咖喱当中加入了椰酱来减低辣味和增强香味,而额外所加入的香茅、鱼露、月桂叶等香料,也令泰国咖喱独具一格。红咖喱是泰国人爱用的咖喱,由于加入了红咖喱酱,颜色带红,味道也较辣。泰式青咖喱大虾,由于用了芫茜和青柠皮等材料,所以咖喱呈青绿色,也是泰国驰名的咖喱,同样鲜美。

马来西亚咖喱

马来亚咖喱一般会加入芭蕉叶、椰丝及椰浆等当地特产,味道偏辣。当地华人、马来西亚人及印度人对咖哩的煮法都各尽不同,印度人的咖喱通常都不放椰浆,配料多是蔬菜、鱼类等,这与印度人平常吃素有莫大的关系。当地华人的咖哩料理叻沙面和咖喱面包,前者是把面放入咖喱汤内,配上黄豆芽、蚶、鸡肉、长豆、羊角豆等。

新加坡咖喱

新加坡邻近马来西亚,所以其咖喱口味与马来西亚咖喱十分雷同,特别是味道较淡和清香。此外,新加坡咖喱用的椰汁和辣味就更少,味道颇为大众化。

斯里兰卡咖喱

斯里兰卡咖喱与印度咖喱同样有悠久的历史,由于斯里兰卡出产的香料质量较佳,做出来的咖喱就似乎更胜一筹。斯里兰卡咖喱肥牛粒煲,运用到的香料很丰富,难怪香浓非常,但辣味就较印度咖喱淡,而吸收了咖喱精华的肥牛粒,每一口都能令你充分体验咖喱的独特香味。

英国咖喱

英国曾经殖民统治过印度这片土地,当年结束殖民统治撤退之后,也一并把印度的料理烹调习惯一并带回大不列颠的土地上。有人打趣的说:全世界除印度这块次大陆以外,就属大不列颠这块土地的印度料理最为地道了。由此可知印度料理在英国的地位。

日本咖喱

除了印度及与其邻近的各国外,日本也是酷爱咖喱的国度,看看现在摆在超市货架上出售的各种咖喱粉、块咖喱,绝大多数的外包装上都打着日本风味的印记,差点要让人误以为日本才是咖喱的发祥地。其实,日本与印度虽然同处于亚洲,但日本人吃的咖喱却是到了明治维新时期才由欧洲传入的。似乎无论什么东西,一经传到日本,便转型为更加精致、细腻、温和的事物,与其本土文化巧妙地融为一体。咖喱传到日本后,也得到了新的发展。

日本咖喱一般不太辣,因为加入了浓缩果泥,所以甜味较重。虽然日式咖哩又称欧风咖哩,事实上还是由日本人所发明的。之所以称欧风咖喱,是因为其所用的稠化物为法式料理常用的奶油炒面糊,多用来制作浓汤,而且香料取材也多倾向南印度风格。欧风咖哩虽然较为浓醇,但与印度相似料理比较起来,香料味还是明显不及。咖哩除了可以伴饭吃外,还可以作为拉面和乌龙面等汤面类食物的汤底,这方面和其他地方的咖哩有较大分别。北海道札幌地区有一种汤咖哩。

咖喱传入日本后,出现了可以大规模生产的咖喱粉与咖喱块。虽然不再像印度家庭自制的咖喱那样味道千变万化、自在随心,但胜在够方便,节省时间。不必上餐馆,不必费力气学厨艺、买材料,只要稍微加热,淋在米饭上即可食用。咖喱也因此成为了一种普通人可以随时享用的美味。

《「哈瓦那俱乐部」朗姆酒》B0000000056 · 2017年11月12日摄于古巴哈瓦那「哈瓦那俱乐部」朗姆酒博物馆

朗姆酒,是以甘蔗糖蜜为原料生产的一种蒸馏酒,也称为糖酒、兰姆酒、蓝姆酒。原产地在古巴,口感甜润、芬芳馥郁。朗姆酒是用甘蔗压出来的糖汁,经过发酵、蒸馏而成。根据不同的原料和酿制不同方法,朗姆酒可分为:朗姆白酒、朗姆老酒、淡朗姆酒、朗姆常酒、强香朗姆酒等,酒液有琥珀色、棕色,也有无色的。

朗姆酒的原产地在古巴。朗姆酒是古巴人的一种传统酒,古巴朗姆酒是由酿酒大师把作为原料的甘蔗蜜糖制得的甘蔗烧酒装进白色的橡木桶,之后经过多年的精心酿制,使其产生一股独特的,无与伦比的口味,从而成为古巴人喜欢喝的一种酒。朗姆酒属于天然产品,由制糖甘蔗加工而成。整个生产过程从对原料的精心挑挑选,随后生产的酒精蒸馏,甘蔗烧酒的陈酿,把关都极其严格。朗姆酒的质量由陈酿时间决定,有一年的 ,有好几十年的。市面上销售的通常为三年和七年的,它们的酒精含量分别为38°、40°等,生产过程中除去了重质醇,把使人愉悦的酒香给保存了下来。

哥伦布第二次航行美洲时来到古巴。他从加纳利群岛带来了制糖甘蔗的根茎。古巴明媚的阳光、充沛的水源和肥沃的土壤非常适合甘蔗的生成。哥伦布带来的甘蔗根茎很快便成为了古巴最重要的经济作物。这些甘蔗不仅被制成白糖、粗糖、纯白糖、精制白糖、浮渣、精炼浮渣、蔗糖桨和蔗糖蜜等,同时甘蔗汁也被用来酿造烧酒,并最终演化成闻名遐迩的朗姆酒。

《文昌鸡》B0000000053 · 2019年2月8日摄于中国海南三亚

文昌鸡、加积鸭、东山羊及和乐蟹并称「海南四大名菜」。其实无论是文昌鸡、加积鸭、东山羊,还是和乐蟹,即使在文昌、加积、东山或和乐当地,也都会被烹饪出各种不同的菜品。所以,文昌鸡、加积鸭、东山羊及和乐蟹合称「海南四大食材」似乎更确切些。

在海南四大食材中,文昌鸡居首,因其产地文昌而得名,是中国最佳食用型鸡种之一。文昌鸡在海南久负盛名,以至于当地有「没有文昌鸡不成席」一说。

文昌鸡的饲养颇为讲究。雏鸡出壳后,先散养八九个月,再在安静且避光的地方圈养。早先的文昌鸡大都以榕树的种籽为食,但现在由于饲养量大增,榕树种籽已供不应求,所以会用花生饼、椰肉丝、蕃茨、热米饭等饲料催肥。

「文昌鸡」现为《地理标志保护产品》和《地理标志证明商标》。

《椰奶》B0000000052 · 2019年2月9日摄于中国海南三亚

椰子水,就是我们砍开椰子后直接喝的液体。椰子水是椰子发育成熟过程中的产物,椰青,也就是嫩椰子中较多。随着椰子的成熟,椰子水会逐渐变少。所以想喝椰子水就选椰青。

椰壳内层白色物质叫椰肉。椰肉会随着椰子的成熟而慢慢增厚。如果想品尝椰肉,那就选外表呈深棕色的老椰子。

椰肉压榨后得到的乳状液体叫椰奶或椰汁。我们平时所说的椰香并不来自椰子水,而是来自椰奶。

椰奶进一步浓缩后的产物叫椰浆。

椰子果肉直接干燥后可制成椰丝,也可干燥后经研磨、过筛制成椰粉。椰丝和椰粉混合后便成了椰蓉。

另外,一些奶茶中的椰果,是木质酸酸菌在椰子水中发酵后得到的一种类似凝胶的多糖物质。

最后,近年来窜红的椰油,是椰肉的一种提取物。直接由椰肉榨取的叫冷榨椰油,而从椰粉中榨取的叫精炼椰油。

《海南清补凉》B0000000050 · 2019年2月9日摄于中国海南三亚

椰树之上采琼浆,捧来一碗白玉香。

相传这是苏东坡流放海南时品尝了当地一种叫「椰奶清补凉」的美食后即兴所赋。诗是否真的出自苏东坡之口颇有些令人怀疑,但海南的清补凉在华南乃至港澳台广受欢迎倒是不争的事实。

传统的清补凉有点类似于「八宝粥」,食材主要是红、绿豆、薏米、花生、空心粉等,但现在与时俱进出了很多全新的口味,比如椰奶清补凉、椰汁清补凉等等,变成了一种凉品。

关于清补凉的历史,在当地有很多传说,其中之一是:秦始皇统一中原六国后,挥师南下,平定岭南。兵进岭南后,由于不适应当地的湿热气候,秦兵多染疾。情急之下,随军郎中熬制了一种能清热解毒的「药粥」,据说这就是海南清补凉的前身。

但据唐虞时期的史料记载,清补凉自古便是海南黎人的一种主食,其历史超过两千年。

《椰子鸡》B0000000049 · 2019年2月7日摄于中国海南三亚

在海南,文昌鸡是著名的食材,而椰子是著名的特产。当文昌鸡遇上椰子,便成了最具地方特色的一道海南菜:椰子鸡。

椰子鸡,可以是炖汤,也可以是火锅,二者大同小异,都是以椰汁和椰肉为汤底,以文昌鸡块为主要食材。椰子鸡既有文昌鸡的鲜嫩,同时也有椰肉的清香和椰汁的甘冽,确实蛮好吃的。

关于椰子鸡始于何时,当地相传:宋末元初,黄道婆在琼州学习黎锦织造时,因帮助当地改进了纺车和织机而倍受崇敬。黎人为感谢黄道婆,常以文昌鸡相赠。一日,黄道婆烹鸡时,试以椰汁代水。开锅后,鸡肉鲜嫩、汤汁甘冽,食之神清气爽,遂取名「椰子鸡」,并传予当地百姓。

海南椰子鸡号称有近七百年历史,估计也是由这个传说推断而来。

《京豆腐》B0000000046 · 2017年12月6日摄于日本京都岚山「嵯峨豆腐 稻」

有一个很古老的笑话,说的是以前有一个穷秀才受邀赴宴。见豆腐上桌,秀才边下箸如雨边道:「豆腐如我命,有豆腐就有了命」。俄顷,肉上桌,秀才如饿狼护食一般端过肉碗置于跟前大快朵颐。主人笑问:「你刚才不是说视豆腐如命吗?这会儿怎么光吃肉不吃豆腐了呢?」秀才答:「我是有豆腐就有了命,可要是有肉,我就不要命了。」

豆腐再好终究敌不过肉。僧人戒肉,只是心里头对肉多半还是怀有一份执念。若不然,素斋也不会经常将豆腐做成「肉」了。

但在日本京都岚山,豆腐和肉,很多人会义无反顾地选择后者,因为很难抗拒京豆腐的美味,尽管这里的豆腐很可能贵过肉。

据说在十九世纪后半叶之前日本曾禁过肉,于是乎作为蛋白质主要来源的豆腐便成了餐桌上的日常。时至今日,尽管肉料理在日本已非常普及,但日本人似乎对豆腐的喜好仍延续了下来。在日本,尤其是在京都,各种豆腐料理专门店随处可见。

豆腐中有九成是水。水质的好坏直接影响了豆腐的品质。京都一带不仅多水,而且水质极佳,很适合用来制作豆腐。京都的豆腐很有些年头,只是早先大都在寺庙里制作,供出家人食用。到十七世纪,民间开始出现豆腐店,豆腐也就端上了普通百姓的餐桌。1697年,日本曾出版过一本关于菜肴及药草的百科辞典《本朝食鉴》,其中就有对京都豆腐描述:「柔嫩可口,色如白雪一般」。

豆腐含有丰富的优质植物性蛋白,因其味道清淡而适于各种菜肴的烹调,在日本豆腐料理中,最常见的就是把豆腐作为酱汤或火锅的材料。但是,如果想品尝豆腐的纯正风味还是清水直接煮的汤豆腐为最佳。所谓的汤豆腐,就是在盛满水的锅里放入海带以及切成一定大小的豆腐块,待水汤热后,捞起豆腐,佐以酱油,非常美味。

地处京都市西北的嵯峨野,是京都一个水质特别好的著名地区。在这一带,自古以来就有很多豆腐作坊。前年我们一家在岚山游玩的时候特意在一家名为「嵯峨豆腐 稻」的豆腐料理专门店品尝了一回京豆腐。这家店有自己的豆腐工坊,水取自当地的泉水,制作出来的豆腐鲜美可口,曾获日本知名食评网站「京都汤叶料理」第三名的殊荣。

《新疆果仁大列巴》B0000000045 · 2018年12月22日摄于中国上海

前两天朋友送了一支列巴,说是乌鲁木齐产的。因为一直不怎么喜欢西式糕点,所以起先并没有注意,只是昨天外婆强烈推荐,说很好吃,这才切了一片尝尝。

确实好吃。

列巴是俄罗斯的主食面包,体形硕大,小的半公斤,大的超过一公斤,所以多被称为「大列巴」。列巴在北方,尤其是哈尔滨似乎颇受欢迎。前些年在哈尔滨中央大街就见过排长队买列巴的,只是这种面包看上去有点干硬,而且对我们来说它的个头实在太大了,一个下肚就只能对「大红肠」和「锅包肉」干瞪眼了,于是毫不遗憾地放弃了。但这次的新疆列巴完全不同,酥软,口感甚至有点类似于「水果蛋糕」,加之核桃仁、葡萄干之类的果仁,集切糕和列巴于一身,风味独特。

《披萨》B0000000042 · 2018年11月24日摄于中国上海必胜客杨浦悠方店

披萨是当今西方社会广为流行的一种意大利风味小吃,意大利人称其「伟大」,和陕西人说肉夹馍、山东人说煎饼卷大葱,或上海人说「包脚布」包油条好吃一样,可以理解,不必见怪。

披萨源自18世纪意大利南部城市那不勒斯,它的起源和美国的麦当劳有些类似。当时大量劳动人口涌入那不勒斯,披萨就是在那一时期应运而生。因为这种压扁的面包上头搁点碎番茄、碎火腿肠再抹点芝士的食物不仅便宜,而且方便,甚至都不需要盘子。正是因为披萨的这种贫民色彩,当时的主流社会并不认可,甚至还很鄙视。1831年,电报的发明人塞缪尔 · 莫尔斯这样描述披萨:这是「一种非常令人作呕的蛋糕,西红柿片,再就是小鱼和黑胡椒以及无法辨认的其他什么东西,他们将这些东西放在一起,看上去就像是从下水道里捞出来的面包。」

至于后来披萨能够风靡于世,则得益于意大利在第二次世界大战中的战败。盟军占领意大利后,对当地的这种意大利风味小吃表现出了极大的兴趣,披萨因此被带到了美国,在这片偏爱快餐的土壤上迅速生长、蔓延。据说,美国每年要消耗掉30亿饼披萨,令人瞠目结舌。

《乌兹别克手抓饭》B0000000044 · 2018年11月12日摄于乌兹别克斯坦

两次乌兹别克之行,两度品尝了有乌兹别克「国饭」之称的乌兹别克手抓饭。

手抓饭是中亚地区的传统美食,中国古代称其为「毕罗」。而现在的手抓饭据说是萨曼王朝医学家阿维森纳在毕罗的基础上创新发展而来,使得这种美食更加美味可口,营养也更加丰富。

乌兹别克各地都有各自风味不同的手抓饭,像:安集延抓饭、布哈拉抓饭、浩罕抓饭、撒马尔罕抓饭、花剌子模抓饭、塔什干抓饭等。我国新疆地区的「安江抓饭」、「安集延抓饭」、「古代抓饭」、「胡杨抓饭」、「小锅抓饭」、「碎肉抓饭」大都源自乌兹别克的安集延抓饭。

无论是哪种抓饭,其制作的原料大同小异,主要是羊肉、羊油、清油、洋葱、大米、胡萝卜、盐,偶尔会加牛肉、马肉、鸡蛋、大蒜等辅助品。制作时,先是将羊肉、胡萝卜等菜食在锅中炒熟,再将主食大米放入锅中,控制好火候火力一起焖熟。

手抓饭的乌兹别克语发音为「普罗夫阿食」,据说是由洋葱、胡萝卜、肉、油、盐、水、米这七种制作抓饭主要原料的波斯语单词的首字母拼合而成。