《荷兰风情小镇》A0101020005 · 2021年12月21日摄于中国上海浦东

今日冬至。

风轻云淡,阳光和煦,最高气温超过16摄氏度。

上海超长的秋仍在延续。

《富城庵》A0101120001 · 2021年11月11日摄于中国上海松江广富林

这是广富林的一幢建筑,叫「富城庵」。

据广富林介绍,富城庵里曾住着一个尼姑,叫王小姐。对当地人来说,这个王小姐的身世一直是个谜团。

相传,海宁有个盐商,叫陈世倌,人称陈阁老,在康熙年间入朝为官,深受雍正亲王信任。有一年,恰好雍正和陈阁老的孩子同一天降生。满月后,雍正让陈家把孩子抱入王府,说想看看,结果狸猫换太子:陈阁老家的男孩变成了女孩。

那个男孩,就是后来的乾隆。

当年乾隆六下江南,有四次在陈阁老家停留。乾隆是陈阁老的儿子这一说法越传越广。陈阁老怕因此招来杀身之祸,遂逃隐松江。

富城庵为当年跟乾隆对换的那个女孩的曾孙女王小姐所修。姓王,有人猜测是暗示其亲王后嗣身份。

《果汁》B0000000258 · 2021年10月17日摄于中国上海杨浦必胜客悠方广场店

外出用餐,几乎不点果汁,尤其是现榨的,怕添加剂。即使真的是用鲜果现榨,但为了观感和口感,很少会有店家不使用添加剂的。何况还有很多黑心店家直接用香精、色素和水直接勾兑出「果汁」来。为图个安心,不喝也罢。

说到勾兑果汁,我们这一代,以及我们的上一代真没少喝。上世纪七、八十年代之前,酒席上必不可少的「鲜橘水」,也就是大名鼎鼎的「正广和橘子水」,应该就是香精和色素勾兑的,喝一口,舌头都是黄的。只是那时根本没有人关注这事,只是觉得好喝。尤其是夏天,跑到烟纸店,很奢侈地花上一两毛钱买一瓶鲜橘水,叫店员用汽水扳头当场打开,一仰脖子,「咕咚咕咚」灌进肚子。还了空瓶,打着嗝转向离去。那感觉,就一个字:爽!

来一瓶82年拉菲?我倒真是想来一瓶82年的鲜橘水。

最近听说「正广和汽水」又重出江湖,应该是「旧瓶装新果汁」:怀旧的玻璃瓶里灌的是新配方饮料。再用香精、色素勾兑,估计不会有人买账。

《喜看稻菽千重浪》F0300000425 · 2021年10月28日摄于中国上海宝山罗泾花红村

每年的十月下旬,上海水稻开镰。前几天特意开着车跑到宝山的罗泾,买了二百斤新米,让亲朋好友都能尝尝鲜。

稻米可分为三种:一种是圆润且不透明的糯米,就是用来蒸八宝饭、裹粽子的那种粘米;另一种是短粗且透明的粳米,上海人叫「大米」;再一种是瘦长,也是透明的籼米,上海人叫「洋籼米」。

大米通常产自北方,而南方,包括东南亚多产籼米,比如「西贡米」。过去上海农村种双季稻,早稻为籼米,晚稻为大米。

大米饭松、软、香,而洋籼米饭且硬且糙,口感差了很多。但洋籼米「胀性」好,同样多的米能做出更多的饭,加上价格相对便宜,在粮食计划供应的年代,是很多家庭的日常主食。尤其是多子女家庭,即使有大米配额,也通常会换成洋籼米,毕竟吃饱比吃好重要得多。

现在很少有人吃洋籼米饭了,当然,炒饭除外。

炒饭还真是用洋籼米饭炒的好吃。

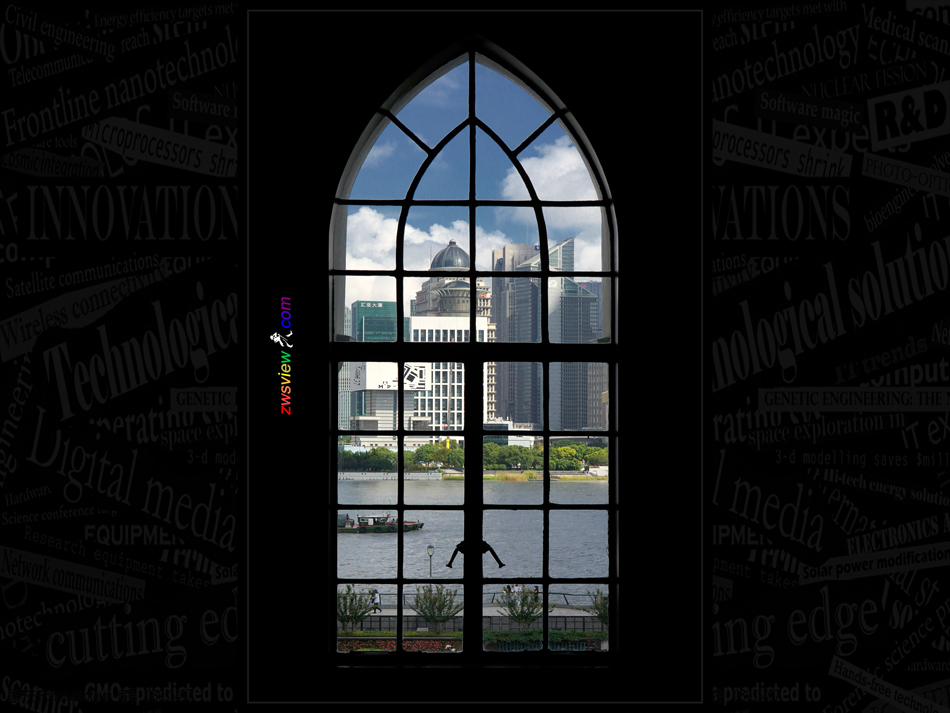

《外滩六号》A0101030013 · 2021年10月8日摄于中国上海黄浦

外滩六号因紧临元芳弄,所以也称元芳大楼。这里最初为美商旗昌洋行,后为轮船招商局。1897年5月27日,在外国银行登陆上海半个世纪之后,近代中国第一家银行中国通商银行在此开业。几年之后,通商银行购下外滩六号,并于1906年,聘用英商玛礼逊洋行设计师格兰顿担纲对大楼进行了大规模的翻修和改建。

抗战时期,通商银行迁址重庆,外滩六号被汪精卫伪政权占用。日本投降后,通商银行一度从重庆迁回原址。

新中国成立后,通商银行中的官僚资本被收归国有,变身为公私合营银行。1952年,由于外滩六号建筑已不能满足业务扩大后的办公需要,通商银行再次迁出,交由上海轮船公司管理、使用。

现在的外滩六号建筑被改造成了商业大楼,其内多为奢侈品旗舰店及高档餐厅。

《黑洋酥汤团》B0000000241 · 2021年10月3日摄于中国上海虹口四新食苑四川北路店

四新食苑,总店在四川北路多伦路口,翻修前叫四新点心店。这里的汤团和虹口糕团厂的糕点是几代上海人心目中绵延了半个多世纪的经典。

汤团该吃甜的还是咸的?像这样的南北之争在四新是不存在的。因为这里既有咸的鲜肉汤团,也有甜的黑洋酥汤团。由于同煮一锅,为了便于捞取时辨认, 鲜肉汤团被搓成圆的,而黑洋酥汤团则一头留了个尖儿。

即使是老虹口也不一定想像得到,四新食苑最初的源头是上世纪四十年代一个湖北人开在虹口的新芳斋糕团店。这里的汤团其实是湖北大汤团,特点是大,一个能抵得上三四个宁波汤团。如果只是想品尝,千万别贪,一碗两个足够。

对了,在四新,和汤团一样受欢迎的,还有小馄饨。

《少年》F0300000422 · 2021年5月1日摄于中国上海杨浦新江湾城公园

在丫头,还有闹闹小的时候,花了不少精力来纠正他们的上海话发音。我们觉得这是值得的,也是必要的。因为语言是文化非常重要的元素,并且,一地的方言,蕴含着当地丰富的历史和文化内涵,延续了,文化才不会中断。

举一个简单的例子,比如上海话中的「塑料铅桶」,桶,到底是塑料的还是铅的?

旧时的上海,管镀锌铁皮叫「洋铅皮」,做成的桶,叫「铅桶」,以区别传统的木桶。久而久之,铅桶成了一个固定搭配,泛指提水的桶,甚至木桶也常被称为了「木头铅桶」。当塑料桶出现后,上海人沿用了这一习惯,称之为「塑料铅桶」。

另一个例子是「汰脚面盆」。

记得小时候,洗脚盆有两种叫法,一种叫「脚桶」,另一种叫「汰脚面盆」。脚桶一般指木制的洗脚盆,洗脸通常是印花的搪瓷盆,称「面盆」。后来木桶逐渐淘汰,洗脚也换成了搪瓷盆,但习惯上仍称「汰脚面盆」。

《虾仁猪肝麵》B0000000235 · 2021年9月22日摄于中国上海杨浦唐大鲜

唐大鲜,杨浦中原地区的一家麵馆。

这家店不好找,虽说开在商务楼临街的一楼,但和马路中间隔着绿化带,一般路过时不怎么会注意到。

好些日子前,去那一带修脚。那回到得早了,修脚店还没开门,便想先找家麵馆填一下肚子,顺便混掉点时间,于是通过「大众点评」找到了这家店。

唐大鲜主打的是各种浇头麵,浇头都是小锅现炒,所以出麵慢。尤其是到了饭点,十有八九要等座。但味道真的可以。有时间,等一会儿也是值得的。

今天起得有点晚,十点钟光景,踩着脚踏车又跑去唐大鲜。

这次赶在了饭点前,有空座。邻桌似乎出了点什么故障,大概是口味跟以前的不一样之类。掌柜的也没多说,直接叫厨房给换了。

虾仁猪肝麵上桌,我习惯性地掏出相机。正准备拍,过来一个食客,很认真地问:「你在拍什么?为什么要拍?」我说,别紧张,我自己拍着玩,跟邻桌刚才那事不沾边儿。那人这才放心地回到自己的桌子。

我冲店掌柜的笑了笑,说,你真是有人缘。我拍照,你不急,食客倒是先急了。他笑了,说店里坐着的一多半都是老食客,有事会主动护着他。

喜欢这里的麵,也喜欢这样的气氛。

《藕饼》B0000000234 · 2021年5月3日摄于中国上海杨浦钱塘秋荷开鲁店

在上海人家传统的中秋餐桌上,毛豆、芋奶、鸭,还有藕,这几样通常都是有的。

毛豆,带壳洗净,铰去两头的尖儿,撒点盐,用水煮熟后直接上桌。

芋奶,带皮与毛豆一起煮,吃的时候剥皮、蘸糖;也有先煮熟了剥皮,放入老鸭汤内当作配菜。芋奶的汁液里含有一种叫皂角甙的东西,沾上皮肤后奇痒。皂角甙在高温下很容易被分解,所以芋奶通常都是先煮再剥。

鸭子,有很多种做法:香酥鸭、八宝鸭、酱鸭,也可以和芋奶、扁尖一起炖汤。有时图省事,去街上买一只或半只烤鸭直接上桌。

藕,通常有两种做法。一是糯米藕:将藕刷洗干净,切开一头,将糯米塞进藕孔,用筷子捣实,再用火柴杆将切开的头重新连上,煮熟,等晾凉后,切成片,装盘;另一种是藕饼,做法是一刀透一刀浅地切成两两相连的片,中间夹上肉糜,裹上麵糊后起油锅炸。

这几样菜,我一直不怎么喜欢,也不知道为什么。

《THE PRESS》B0000000125 · 2021年3月22日摄于中国上海黄浦申报馆

据「光明网」消息,目前上海咖啡馆的数量超过8200家,位列全球50大城市之首。

1843年,根据《南京条约》和《五口通商章程》的规定,上海对外正式开埠。中外贸易中心从广州移到上海。外国人纷纷通进上海,在这里开设行栈、设立码头、划定租界、开办银行。与此同时,和洋人一起涌来的,还有他们的生活方式,比如咖啡。

1886年,上海第一家咖啡馆开业。到了1930年代左右,仅霞飞路两侧有咖吧、酒吧120多家。当时,这些咖啡馆老板多半是外国人,到了抗战结束之后,才转由中国人经营。

到1946年,上海已有近200家咖啡馆。在当时,出入这些咖啡馆是身份的象征,都是有头有脸的达官贵人。同时,也一些进步人士活动的舞台,一些秘密的政治活动就是在这里策划的。

新中国成立后,咖啡馆曾一度销声匿迹。改革开放后,随着「雀巢咖啡」进入中国,咖啡再度走进上海人的日常生活,咖啡馆也迎来了一个从重新起步到快速增长的黄金时期。

和人们想像的不同,尽管星巴客、瑞幸、麦咖啡等大型连锁咖啡馆随处可见,但主流却是门店数量在10家以下的独立咖啡馆。

顺便说一下,我喜欢喝茶,通常不喝咖啡。