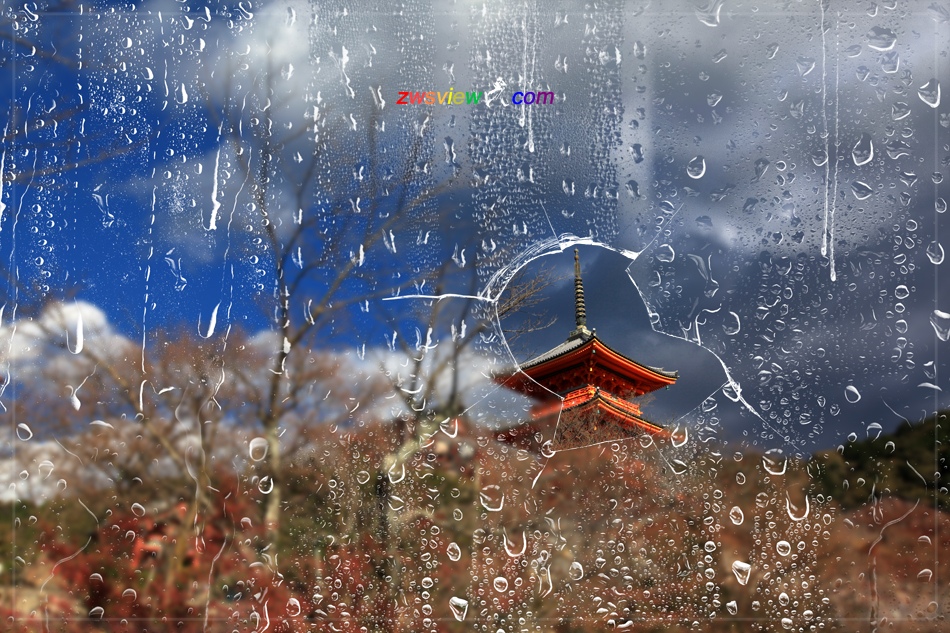

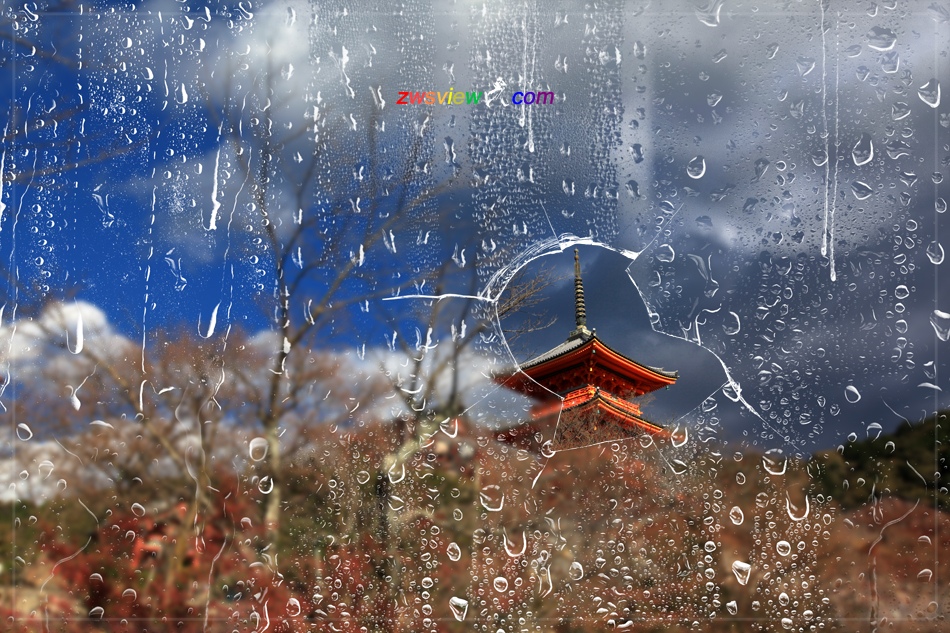

《京都雨睛》A0204000014 · 2017年12月5日摄于日本京都

去年底在日本京都清水寺赏秋时突遇大雨,便闪身进附近的茶屋躲雨。茶屋临街,窗外秋色正好。刚端起相机准备拍摄,却不料脚下被杂物绊住了,相机摔了不说,还把人家的玻璃砸出了一个大洞。经与店家协商,最后赔偿一百万日元了事。

当然,以上情节纯属虚构。

《京都雨晴》由后期制作而成,其中最主要的是使用了PHOTOSHOP中的「笔刷」。

所谓「笔刷」,可以简单地理解成具有特定形状的印章,《京都雨晴》中的水珠和破洞就是其中的两种。在PHOTOSHOP中,除了软件原带的「画笔工具」外,还可以载入各种各样的「笔刷」。像上述的水珠和破洞,以及海浪、火焰、薄雾、云彩,等等等等,如此这般,不胜枚举,可以自行上网查找,然后下载在电脑里,要使用的时候载入「画笔工具」即可。

和画笔工具一样,笔刷的硬度、直径、不透明度和流量等参数都是无级可调的。通过调整这些参数可以改变笔刷的大小、虚实、浓淡等,以满足不同的需要。

处理图片时,先创建一些新的透明图层,然后在这些图层上使用各种笔刷,最后通过调整图层顺序和叠加方式来达到特定的视觉效果。

这里先解释一下「图层」。你可以把PHOTOSHOP中的「图层」想像成摞在一起的一张一张的薄塑料片,可以是图片,也可以是没有任何内容的透明片。

《京都雨晴》的处理过程是这样的。

在PHOTOSHOP中打开一张图片,《京都雨晴》中是一张京都秋色的风光照。这张图片就是一个「图层」,并且位于最底层,姑且称为「图片层」。

复制图片层,产生一个内容完全相同的新图层。这个图层位于图片层的上面。在主菜单里找到「滤镜」,下拉,有一栏「模糊」,展开菜单,用里面的「高斯模糊」对当前图层进行适当的处理,使之略显模糊。这个图层姑且称为「模糊层」。

在模糊层的上面新建一个透明层,并且用雨滴笔刷仿造雨滴挂在玻璃上的效果。这个图层姑且称为「雨滴层」。

在雨滴层上再新建一个透明层,并且用玻璃破洞效果笔刷仿造破洞的效果。这个图层姑且称为「破洞层」。

「向下合并」一次,先将破洞层和雨滴层合并成一个层,然后再「向下合并」一次,也就是将第一次「向下合并」所产生的新图层与模糊图层再次合并。经过这两次「向下合并」,原来四个图层只剩下两个,即两次合并后产生的新图层及最低层的图片层。

用「橡皮擦工具」将上面合并图层中「破洞」范围内的所有图像完全擦除,使其变成一个真正的「破洞」。透过这个破洞可以看到下面图片层上的相关内容。

最后,合并这两个图层。

在《京都雨晴》的后期处理中,最根本的目的是在原来的图片前无中生有地变出一块玻璃。但无论是在原来的图片中或者在整个处理过程中,玻璃都是不存在的。但通过添加一些元素,让人与以往的经验产生某种关联和想像,从而推断出「这里有一块破玻璃」这样的结论。