《策马扬鞭》A0116010018 · 2017年9月24日摄于中国内蒙古赤峰克什克腾乌兰布统

大夫仔细地看了报告后说,情况有点严重:结石、胆囊发炎,建议尽快手术。我问,如果不手术,大概会有什么后果?大夫说,看片子,一共有5粒结石,其中一粒已经非常接近胆总管。而一旦结石进入胆总管,会非常麻烦。我又问,能不能先保守治疗一下,争取过两三天再手术?大夫考虑了一下,说,我正这么考虑。首先是胆囊有炎症,不是手术的最佳时期;二是,个人建议,如果有办法,考虑去三甲医院手术。我说,好。

大夫开了药,说先吊几天针,消炎。

拿了处方,缴费、取药,回到急诊室交给值班护士。

等药全部吊完,已经是清晨6时30分。尽管仍不舒服,但疼痛得到了明显缓解。

赶在交通早高峰前回到家。

外婆急切地问,怎么样?要不要和朋友说,取消今天的活动?我说,别。老人家很可能满怀期待,突然取消了不太好。我现在感觉不错,应该能撑得住。

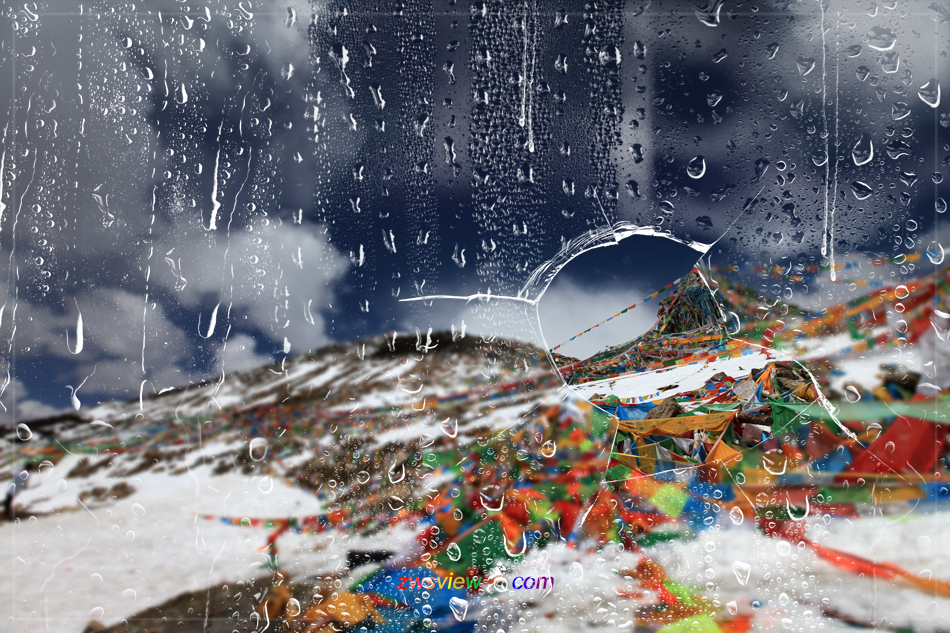

《雪后的独克宗》A0115020006 · 2017年2月24日摄于中国云南迪庆香格里拉

胆囊不舒服有半个月了。因为是二十多年的旧疾,两年前虽发作过,但经保守治疗外加长期服用「胆宁片」,病情基本得到了控制,所以也没太当回事。但这次似乎有点不太一样:除了「胆宁片」,还连续使用了几天抗生素,就是不见缓解。外婆一直在劝,说还是去一趟医院,好好检查一下,看看到底是怎么回事。我说,再拖一周,把手头上的事处理完了再说。

外婆的同学从美国回来探亲,说想让我开车,一起陪她年愈九旬的母亲转转,时间就约在明天。再就是,下月初是伊顿的生日。按照「惯例」,我这个「二阿哥」小外公得找个合适的天气给小家伙拍一组照片。

晚十点半,疼痛加剧,根本无法入眠。于是起身,边穿衣服边跟外婆说,我去趟医院,挂个针,这样明天可以精神些。外婆警觉地问,是不是痛得撑不住了?我陪你去,叫丫头开车。我忍着剧痛,努力用平和的语气说,我自己可以的。丫头明天一早还要送孩子上学,你明天也要陪同学和她的母亲,都需要好好休息。不用担心我,有事我会电话联系。

建工医院离家不到8公里,又是半夜,全程不超过20分钟。要是往常,这根本就不算个事,但这次,一路上拚命提醒自己,坚持住,不能崩溃,不能半路上出事。

当时,剧烈的疼痛已经把我推到了崩溃的边缘。

所幸,23时40分,安全抵达建工医院。

停车、急诊室预检台取号、挂号、就诊、缴费、抽血、CT。报告还没出来,新的一天先一步来了。

《喜笑颜开》F0300000536 · 2023年2月16日摄于中国上海浦东新安村

昨天,外婆说,开春了,找地方逛逛。我说远的先不说了,接下来有几天晴天,要不带老太太去新安村,晒晒太阳,尝尝农家菜,顺便摘点蔬菜。

两人一拍即合,当即联系妥当。

朋友家几十亩菜园子,大田、大棚各半,雇人种了十好几样蔬菜,有些认得,有些根本就不认得。我没细问过,感觉这些蔬菜应该是供自家生鲜超市或企业食堂之类,再就是自家食用或送朋友,品质非常高。

原本只是想挑一点蔬菜尝尝鲜的,谁知到了地里,外婆见啥喜欢啥,菜苋、芹菜、萝卜、小葱、青菜、花菜、菠菜、白菜,摘了二十几袋,仍意犹未尽,见遍地的野荠菜,顺手又采了一大堆,后备箱完全放不下,只得见缝插针地塞在车厢里。

回到家,外婆直呼腰酸腿疼。我问是不是摘菜累了,她说那个还好,就是回程的几十公里腿没地方放,怕踩到菜。哈哈哈哈。

上海人管地里现摘的菜叫「活杀」,尤其是开春的头茬,味道跟菜市场买的「水泡菜」完全不是一回事,好吃得很。

《韩岭老街》F0300000535 · 2023年2月12日摄于中国浙江宁波

今天情人节。

两件小事,关于烟,关于宁波人。

一则。

到鸣鹤古镇已是傍晚,有点饿。在《大众点评》上搜了一下,有「鸣鹤传统馄饨」铺,跟着导航,按图索骥地寻了过去。

很小的店,也很简陋,大体就是苍蝇馆子的模样。可能是因为不在饭点,除了看店的老哥再无一人。老哥见有客人光临,起身招呼后转身去了后面的灶台。没多会儿,馄饨上桌。我尝了尝,「你们家有猪油吗?有的话给我来点。」老哥连连点头,「有,有,我们家还是黑毛猪油。只是怕有的客人不喜欢,所以都不加。」

有了猪油,果然不一样了。我一边吃,一边跟老哥说:「好吃!以后,只要客人不提出,你就都给加点猪油。有了猪油,小馄饨才有了魂灵头。」

老哥听了憨厚地笑了。

吃完馄饨,起身,向老哥道过谢,准备离开。老哥让我等等,然后去了隔壁,找出半包「软中华」。他从烟盒里抽出一支,朝我递了过来:「吃根香烟再走。」我连忙摆手,道:「不了,不了,我刚在门口吃过。」老哥硬是把烟塞在我的手里,「我不吃香烟,你就帮我吃一根。」

另一则。

去韩岭那天忘了带烟,到了老街,没看见有烟铺。我找了个当地老汉打听哪里有卖烟的,我烟抽完了。老汉一听,第一反应不是带我去买烟,而是从兜里掏出烟递给我:「先吃一根。」我连连推辞,说不用不用,只要指给我哪里有卖烟的就可以了。他带着我,拐弯抹角,直到来到一家小便利店门口,很有点送佛送到西,帮人帮到底的意思。

《自助早餐》A0102090002 · 2023年2月12日摄于中国浙江宁波杭州湾绿地铂派酒店

退了酒店,带着行李,在回上海之前,跑了一趟方家河头,第七批「中国历史文化名村」、第五批「中国传统村落」。

方家河头村号称千年古村。嘉靖年间,有河南人迁徙至此,子孙繁衍,名声鹊起,成了河头大族,村因此得名。

在方家河头村,但凡带小院或天井的类似上海石库门的宅院称为「大屋」。尽管现在有些破败,但从遗存的众多大屋看,当年方家河头应该相当富庶、繁华。村内有很多古木,包括银杏、香樟、柿子,可以想像,若赶上合适的季节,比如秋天,一定非常漂亮。

这次的行程,并没有太多的参考价值,因为我们入住的是位于杭州湾南岸的杭州湾绿地铂派酒店,距宁波近百公里。之所以选择这家酒店,是因为便宜。我是年前预定的,两间、两天连住,费用一千出头点。这个价格,和上海大多数的精选商务酒店相当,非常便宜。

我觉得,杭州湾绿地铂派酒店是一家被稍微偏僻的位置耽误了的度假酒店,房间面积很大,且都有阳台。酒店环境优美,设施齐全,房间,包括公共区域,简约而雅致,服务也相当不错。每天250元的房间,含双人自助早餐。相比通常五星级酒店的自助早餐,这里说不上丰盛,但新鲜、干净,选择很多,要求不太高的话,应该都能满足。

宁波的交通便利,各个角落都有高速或快速路连接。酒店偏些,但有车的话也不觉得很费事。主要的是,省下来的钱,足可以为这几天的餐食埋单。哈哈哈哈。

《韩岭老街》F0300000534 · 2023年2月12日摄于中国浙江宁波

今天的行程主要是韩岭老街和老外滩。

韩岭老街号称宁波的丽江。虽说两地确实有几分相像,但这对韩岭并不公平。

韩岭老街位于宁波鄞州区东钱湖镇韩岭村,紧邻东钱湖,属东钱湖景区,距宁波城区20来公里,依山傍水,非常漂亮。这里原为古村落,现经整体规划,时尚与传统融合,现代与历史交汇,让人流连忘返。

离开韩岭,原打算去「缸鸭狗」天一店尝尝正宗的宁波汤团。不料兜兜转转了三刻钟,硬是没找到可以停车的地方,只得作罢,直接去了宁波的「老外滩」。

老外滩为宁波城内甬江、余姚江和奉化江三江汇流处,是宁波的门户,大唐四大港口之一,其历史非常久远。

「老外滩」一名,很可能与上海「外滩」关系不大,因为宁波比上海早几十年开埠,当时这里似乎就叫「外滩」。

来宁波,不可能不尝尝宁波海鲜。事先选定的店是「甬上名灶」翠柏店,但人气非常旺。今天又是周末,不敢怠慢,下午4:30便过去取号,还是被告知两个小时后才会有座。

闲着也是闲着,趁还有点时间,叫了车,去了趟四公里开外的南塘老街。

宁波真是富庶,尽管都是走马观花,但感觉包括南塘老街在内,几个新开发的休闲街投入都很大,很精致,也很有情趣。

晚7:00,终于开饭。我们食量都不大,三大一小,点了雪菜黄鱼、大头梅子和白鲳拼盘、银蚶、酱青膏蟹,还有的记不太清楚了,反正都是印象中经典的宁波菜。

可能是饿了,一家人吃得心满意足,大呼过瘾。

《慈城年糕主题餐厅》A0102090001 · 2023年2月11日摄于中国浙江宁波慈城

有了杭州湾大桥,上海到宁波比之前要便捷很多,也就二百多公里。早7:00从上海出发,因天雨路滑,能见度很差,车没敢跑得很快,加上中途在「海天一洲」停了一下,到慈城差不多10:30。

海天一洲是一家观光酒店,位于杭州湾大桥的中点,可一揽全长42公里跨海大桥的雄姿。可惜当天云遮雾障,也就没花钱登塔。

慈城,原为慈溪的县城,现为宁波江北区的一休闲街区。停车后,先是在「年糕主题餐厅」打尖,之后在游客中心请了讲解员,陪同着在老街走马观花,大致了解了一下慈城的历史概况。

宁波年糕在上海一直很名气。慈城年糕主题餐厅主打宁波年糕,除了传统做法的雪菜年糕、白蟹年糕、桂花糖年糕,还有各种创意做法,十好几样。如果想品尝宁波年糕,这家餐厅可以试试,只是价格有点小贵,人均消费在当地差不多够得上一顿海鲜。

离开慈城,顺道去了鸣鹤古镇,一处位于慈溪观海卫镇南部的千年古镇,同时也是中国历史文化名镇 。鸣鹤古镇依山成街,因河成镇,镇边有寺,渔耕人家枕河而居,有「鹤皋风景赛姑苏」的美誉,蛮值得去一趟的。

《干煎带鱼》B0000000401 · 2023年2月7日摄于中国上海杨浦渔市小神鲜

退休了,社会和家庭义务该尽的都已经尽了,其他的,能不管就不管。人老了,容易招人嫌,就是因为自以为是且爱管闲事。这个世界上,只有一种人你必须不依不饶地去管,就是你的被监护人。除此之外,你觉得有什么不妥,善意地提醒一下。这样,你算是尽了责,心里过得去,就可以了。不要耿耿于怀于孩子不听你的。听说过「三岁看到老」这句话吧,人是不容易改变的。想想你自己为什么耿耿于怀?不就是因为自己改变不了一直试图改变别人嘛。想想你妈的话你自己又听进去多少,也就释怀了。只要不需要你承担连带风险,孩子不听劝,后果让他们自己承担就是了。何况你以为正确的事,并不一定对,而且,即使确实是对的,但不一定适合孩子们。在这件事上,我的态度是,如果孩子是对的,你没能力则罢,有能力就帮一把,算是鼓励;如果觉得孩子做得不合你的心意但无伤大雅,走走开。眼不见为净。

说说社交。

其实仔细想想,很多社会关系是被动赋予的,比如上学,就有了同窗,上班,就有了同事,诸如此类。我并不十分关注这类关系。谈得来的,可以成为朋友,一般的,不用过分在意。退休了,只要用心经营与朋友之间的关系就可以了,多省点时间,没心没肺地过自己的小日子。

必须要留意的是,即使是朋友,也不可能方方面面都投缘。哪一方面臭气相投、观念相近,就在哪方面多联系,多聚聚。你喜欢吃不喜欢逛,他喜欢逛不喜欢吃。无论是一起吃还是一起逛,不是你不尽兴,就是他不痛快。何苦来着,是吧?不要勉强朋友,也不要勉强自己。如此,关系才能维系得长久。

即使是吃,你嗜甜,他贪咸,那也不要勉强。我有时突然想重口味一下,可家里人都不好这一口,那就找机会独自解馋就是了。道不同,不相谋。在吃上面也是,口味不同,不要相谋。哈哈哈哈。

与人相处,永远记得:己不欲,忽施人,更何况即使己欲,人也未必欲。这是需要用心的地方。所以,前面在说处理与朋友之间的关系时,我用了「经营」二字。

总而言之,言而总之,非必要,不要去为难朋友,也不要憋屈自己。

嗯,啰里八嗦好几千字,只是想抛砖引玉,友情提示一下:退休是人生中的一个非常重要的转折点,有必要静下心来,好好盘算一下,如何尽快适应退休后的生活,争取每一天都能开开心心的。

我们既然改变不了现实,那就想办法改变一下自己,把自己调整到一个最舒服、最惬意的状态。事在人为,就看你有没有这样的意愿。

《葱油膏蟹》B0000000400 · 2023年2月7日摄于中国上海杨浦渔市小神鲜

退休,收入肯定会受影响,有的还很明显。但这是预料中的事,不应该成为一个绕不过去的困扰。

我提前五年离职,然后去朋友的公司帮了六个月的忙,没拿一分钱报酬。过去帮忙,是因为盛情难却;不要报酬,是不想让自己有压力。约定的时间一到,便可以心安理得地离开。我不是不需要钱,而是觉得为钱所累并不很值得。

和很多人的观念不同,我并不觉得所有的钱都值得挣。在我眼里,那些不能明显改变生活现状的钱,有或没有,都无所谓。举个例子:汽油涨价的消息一经公布,会有人连夜跑去加油站。这确实能省几块钱,但又怎样。你的生活不会因为省下来这几块钱而有丝毫的改变,只是把自己弄得很焦虑,累。用点心,让自己的车无病无灾地多跑五年,省下来的钱,不知道可以加多少汽油。

要正确看待钱。钱是用来花的。只有花出去,才能体现出钱的价值。回想一下,年轻的时候,你拚命挣钱,目的是不是为了养老?现在老了,还一如既往地抠抠搜搜,那当年的拚命还有什么意思。

人生苦短。倘若幸运,能逛吃到80岁,那对55岁退休的人来说,可以逛吃25年;要是65岁才退休,只有15年的逛吃时光。退休了,不要再太看重积蓄,把自己的每一天安排得舒舒服服了才不枉费了年轻时的打拚。有一点要想明白:无论你再怎么抠抠搜搜,15年一过,也依然是哆哆嗦嗦,结局不可能比别人好。这是自然规律,不会以你的意志为转移的。

我离职那年,跟外婆说笑:盘算一下,我们总共有多少积蓄,然后除上30,这样就大体知道我们每年可以花多少钱。只要在这个范围内,我们就不会破产。

说是说笑,其实是认真的。认真看待积蓄,认真对待生活。

我们家附近有一大片湿地,每天都有一群摄影爱好者架着相机拍鸟。看年纪,大都已经退休,但对于自己的爱好却很舍得投入。那天粗略估算了一下,每套装备,普通点的三五万,好点的小十万。我觉得很值。如果换一种生活态度,你也许每天为存在银行里的十万块钱的利息又跌了而郁郁寡欢。嘿嘿。

《葱姜蛏子》B0000000399 · 2023年2月7日摄于中国上海杨浦渔市小神鲜

我相信,有很多人始终没弄明白工作和生活的主从关系。

对于绝大多数的普通人来说,工作只是谋生的手段并非生活本身。生活才是人生的重点所在。而生活,说白了,其实就是我们从生活中所获得的感受。所以,无论什么时候,我们都应该有自己的兴趣爱好,这可以提升生活感受,让生活变得充实而愉悦。如此,对待退休,会是欣欣然,而非悻悻然。

不幸的是,很多人并不明白这一点,以至于退休后感到无所适从,百无聊赖,整天长吁短叹于「世太炎凉」、「人走茶凉」,莫名其妙地让自己活得很是心累。

不过,不用着急。平静下来,好好思考一下接下来的生活该怎么安排。最重要,同时也是最简单的,是找出生活中的乐趣。如果没有,可以开始培养。觉得棋琴书画过于阳春白雪,那就从烟酒茶饭入手,让日常生活变得趣味起来。试试看,这,真的可以改变你对生活的认知和态度。

举个最简单的例子:如果你能很好地分辨出野生荠菜和大棚荠菜在口味上的区别,那么,每年的早春驱车几十公里去野地里采野荠菜都是一件非常开心的事。

这么简单就可以让自己愉悦起来,何乐而不为?

《白灼斑节虾》B0000000398 · 2023年2月7日摄于中国上海杨浦渔市小神鲜

对于退休,不同的人会有截然不同的感受,或欣欣然,或悻悻然。欣欣然者,是视工作为谋生手段,不得已而为之。退下来,一身轻松;而悻悻然者,大多太过入戏,恍惚于舞台与现实之间。

从小张到张科、张处、张局,再到张老,最后到老张,对大多数人来说,会是一个从意气风发,到踌躇满志,再到失落沮丧,最后回归平静的过程。实际上,这个世界上,有99.9%的人只是小张或张师傅或老张或老张头。用现今中国普遍的评判标准,你算是一个成功者,曾经拥有过很多人无法企及的高光时刻。有什么理由失落和沮丧?

都说人生如戏,也确实这样。退休,意味着职场舞台的落幕。退场,卸妆,回家,该干嘛干嘛,回到本真的自己。没有灯光和掌声才是正常的、本该有的模样。

失落?沮丧?凭什么?你不能保证不欠社会的,但社会肯定不欠你的。不要唉声叹气于「人走茶凉」,这是在给自己添堵,没有意义,犯不着。