《「地中海 · 歌剧」号》A0400000007 · 2017年11月5日摄于「地中海 · 歌剧」号邮轮

邮轮停靠的哈瓦那港邮轮码头离哈瓦那旧城近在咫尺,对岸是西班牙殖民统治时期的古城堡。这是迄今我见到过的最美的港口,没有之一。

我们这次搭乘的是「地中海邮轮」旗下的「歌剧」号邮轮。

「地中海邮轮」成立于1987年,总部位于意大利的那不勒斯,在全球40多个国家设有办事处。该公司现有邮轮12艘,其市场主要为地中海、南非及巴西等国家和地区。

上世纪末至本世纪初是「地中海邮轮」的一个发展转折期,「歌剧」号邮轮就是这一时期所建造,2004年首航。

「歌剧」号长250米,宽28米,甲板13层,排水量接近6万吨,最大载客量为2199人,另外配备船员760人。

尽管已有十多年的船龄,但和「地中海邮轮」旗下的所有其他邮轮一样,「歌剧」号低调,且不失奢华,一如既往地散发着浓郁的地中海风情,非常漂亮。

《红色姥姥》F0300000119 · 2017年11月5日摄于古巴哈瓦那

登船后的第二天,船依然停靠在哈瓦那港码头。按照航行计划,邮轮要到这一天的半夜23时55分才会启航,因此,我们有一整天可以待在哈瓦那闲逛。

最远处的那幢看上去像是火柴盒一样的建筑,名字就叫「火柴盒」,其前身是「美国驻古巴利益代表处」,现在是美国驻古巴大使馆。这是任性的美国人在古巴宣传美利坚价值观最重要的据点和阵地。

这个火柴盒在古巴人民,尤其是古巴前领导人菲德尔 · 卡斯特罗的心目中,就是一只「潘多拉魔盒」。为了镇住里头的妖孽,任性的卡斯特罗在盒子前面竖起了138根旗杆,密密麻麻,不仅如此,每一根旗杆上还都悬挂有一面硕大无比的黑色「招魂幡」,整日迎风招展、猎猎飞扬,壮观无比,将「火柴盒」遮得灰头土脸、难见天日。可能是卡斯特罗犹嫌不够,又在正前方的滨海大道上竖起了一道道的大铁箍,以期永世安宁。只是到了最近,两国关系有所缓解,这些「招魂幡」被暂时收了起来。

2017年11月5日,一个来自中国的任性姥姥站在了滨海大道的正中央。那条鲜艳夺目的红裤子,既是对兄弟的社会主义古巴人民道义上的支持,同时也是对兄弟的社会主义古巴人民在当年中国经济最困难时期所援助中国的「古巴砂」的一份迟到的谢意。

《哈瓦那》A3302000001 · 2017年11月4日摄于古巴哈瓦那

根据行程,我们于古巴当地时间11月4日在哈瓦那港登船。

午餐后,我们带上行李离开巴拉德罗Memories Varadero酒店,乘车前往古巴首都哈瓦那。

邮轮方规定的最晚登船时间为晚上的7时,我们到达哈瓦那时差不多是下午5点,留下半个小时办理海关和登船手续,应该还有一个多小时的时间。在登船前,我们乘坐「老爷车」在哈瓦那市内兜了将近一个小时的风。

由于受到美国长达半个多世纪的经济封锁和制裁,古巴的经济发展迟缓,而自身的汽车制造业又是一片空白,因此,古巴独立前的几十万辆汽车没有能力淘汰更新,其中的大部分车靠修修补补一直维持到了现在,成为了名符其实的「老爷车」。这些车多为私人所有,悬挂「P」字头牌照,作为出租车使用。

在古巴,尤其是在哈瓦那,穿梭在大街小巷之中的这些「老爷车」是当地一道著名的风景,而乘坐「老爷车」兜风,更是一种独特的体验。

我们租了六七辆敞篷车组成了一支车队。头车显然经过改装,喇叭跟小号似的,「哒哒嘀哒」地在前面开道,我们则「哐嘡哐嘡」地紧随斯后,一路喷着刺鼻的黑烟招摇过市,那感觉,比「法拉利」敞篷车还拉风。

《飞天》F0300000117 · 2017年11月4日摄于古巴马坦萨斯巴拉德罗

可能是一时半会儿倒不过时差,尽管头一天晚上我们因为酒店有一场激情荡漾的拉丁舞表演很晚才入睡,但第二天还是早早就醒来了。

Memories Varadero是一家名符其实的「一价全包」式度假酒店,除了烈性酒,其他所有酒水和饮料也都包含在了房价之中,而其他类似的酒店通常会对酒水和饮料另行收费,并且往往价格不菲。

早餐之后,我们打算去海边散步。刚走到半道,就听头顶上传来一阵马达的轰鸣。抬头一看,是一架动力滑翔伞,似乎正在打算着陆。姥姥来劲儿了,立马止住脚步定睛细看。等发现滑翔伞就降落在酒店的沙滩上时,姥姥喜出望外,拽着我就是一阵猛冲:「走,我们上天去。」

70美元一刻钟,平时买棵菜还要讨根葱的姥姥连眉头都没皱一下,草草跟人家签了「生死状」,还没等我来得及给她买份人寿保险,套上护具由教练带着就飞上了天。

一刻钟过后,姥姥平安着地,一脸的兴奋,非让我也飞一回,说绝对值。

70美元,这能买多少根葱啊。但姥姥说值,那就一定值。结果证明姥姥所言不虚,还真值。

《Memories Varadero酒店露天泳池》A3301000001 · 2017年11月3日摄于古巴马坦萨斯伊卡克斯半岛巴拉德罗

美国迈阿密当地时间11月3日上午9时01分,我们搭乘的「达美航空」DL625航班从迈阿密国际机场出发飞往古巴,10点20分,飞机便降落在了哈瓦那国际机场。

美国和古巴两国隔佛罗里达海峡相望,两国间最近的距离仅为217公里。由于意识形态的不同,美国和古巴在2014年之前的半个多世纪里虽鸡犬相闻,却老死不相往来。

令人不解的是,美国作为一个超级大国,在全球范围内多次入侵别国,但对于古巴这样一个近在咫尺,面积不到11万平方公里、人口只有1100万的邻国,虽恨之入骨,却始终没有发动直接军事入侵。有一种解释较为可信,那就是作为当年解决1962年「古巴导弹危机」的条件,美国对当时的苏联作出过不入侵古巴的承诺。

当天,我们入住巴拉德罗的Memories Varadero酒店。这是一家位于古巴著名旅游胜地马坦萨斯省伊卡克斯半岛的海滨度假酒店,尽管设施有些陈旧,但其拥有的美丽沙滩令人欣喜。

进入房间后,打开行李,取出电热水壶烧开水,给自己沏了杯铁观音放在阳台的桌子上。等洗完澡回到阳台一看,顿时傻眼了:刚才沏好的那杯铁观音竟然变成了一杯芒果汁。端起杯子放到鼻子底下闻了闻,是铁观音的幽幽的兰香,再看杯子,还是芒果汁。研究了半天,感觉问题应该出自当地的水质,因为在电热水壶里发现了大量的絮状物,后来改用古巴当地的瓶装水,差别并不明显。

《云卷云舒》F0300000116 · 2017年11月2日摄于美国佛罗里达迈阿密海滩

幸亏这次带了方便面和电热水壶,不然到酒店的当晚真就得饿肚子了。

在迈阿密,我们入住的是「Holiday Inn Miami West」。酒店提供电热咖啡壶,但不提供电热水壶。我带了电热水壶,只是美国的电压是110伏,中国带去的电热水壶能不能用,之前心里并没有底。但结果还好,水能煮开,只是时间稍长些。

匆匆吃了碗方便面,喝了杯茶,抓紧时间入睡。几个小时之后,我们此次的行程于当地时间11月2日算是正式开始了。

和先前预想的差不多,迈阿密时晴时雨,但雨多为阵雨,来得快,去得也快,通常不会超过半小时。在大部分时间里,天空中云卷云舒,壮丽非凡。

这一天的行程很满:先是参观了迈阿密珊瑚阁区,当地的一个富人区,由于离我的生活环境过于遥远,所以并不是很感兴趣。离开珊瑚阁,我们搭乘风扇推进快船参观了世界自然遗产、鳄鱼密布的大沼泽地国家公园。午餐后我们被送到风光旑旎的迈阿密海滩,享受这里的阳光和海风。

由于第二天就要飞往古巴,晚餐后一回到酒店,就抓紧时间整理了一些当天的照片,好让姥姥趁还能上网,发一组朋友圈过过瘾。

由于种种原因,古巴的网络不仅慢,而且出了奇的昂贵,对当地民众来说绝对是一种奢侈奢侈品。中国国内的海外移动wifi几乎都不覆盖古巴,所以这次出门也就没带;而中国移动的资费是每天90元封顶,但只限50M流量,还不够我刷四五次《境界》,根本舍不得用。

不过,这样也好。这次的行程价格不菲,两人平均每天差不多五六千,一小时就是二三百,时间要是花在泡网上还真有些心疼。

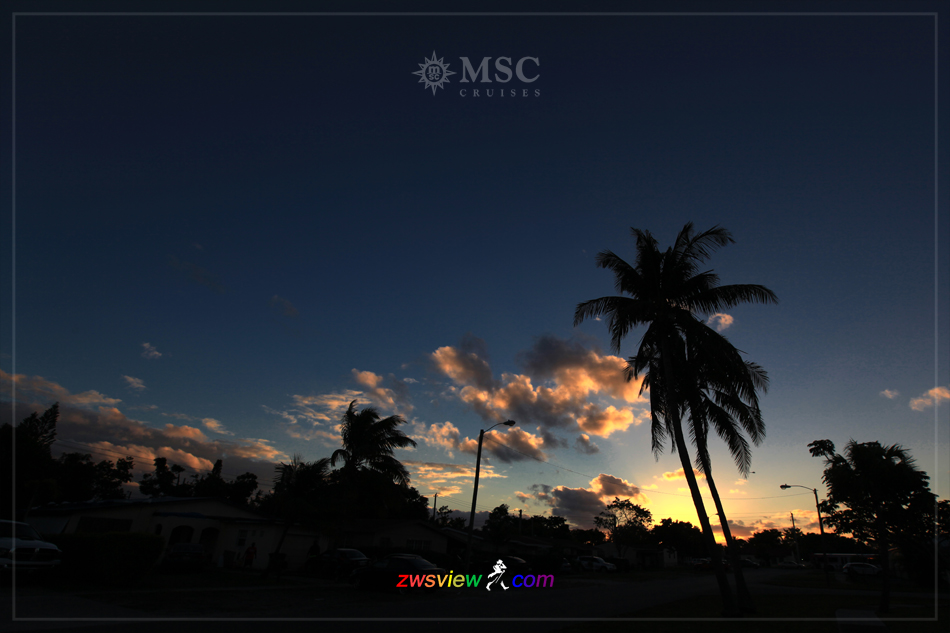

《余晖》A3201000001 · 2017年11月2日摄于美国佛罗里达迈阿密

2014年,美国宣布部分解除对古巴的旅游禁令;次年,两国又正式恢复已经中断了半个多世纪的外交关系。这看似与我们并不相干,但事实上却为中国游客去古巴旅游提供了相当大的便利。从那时起,我便有了去古巴看看的想法。

一年之后,也就是去年,开始关注古巴的相关行程。

原来是打算走今年九月份另外一个中美洲行程的。也是偶然,上半年的时候,有朋友提供消息,说11月初有一个「地中海邮轮」加勒比海巡游。我仔细看了一下,其中古巴的落地行程占了三分之一:包括三天的哈瓦那和两天的巴拉德罗,加上还有七天的「歌剧」号加勒比海巡游。每年的这个时候,正是中美洲和加勒比海地区处于雨季结束和旱季开始的交替时节,阳光充沛却又不过分炎热,应该是会有一个相当不错的体验,于是决定走这个行程。

11月1日,我们搭乘「美国航空」AA128航班于下午6时10分从上海浦东国际机场出发,美国中部时间当天下午6时20分抵达美国德克萨斯州的达拉斯国际机场。在办理了入境和海关相关手续后,当晚8时30分由达拉斯再次起飞,并于次日凌晨零点18分顺利抵达美国佛罗里达州的迈阿密国际机场。

此时,离出发已经过去了将近24个小时。

《雅法风光》A1902000002 · 2016年5月18日摄于以色列特拉维夫

对大多数人来说,旅行无非是这两个目的:度假,或是观光。

如果是度假,目的地的选择主要考虑诸如环境、住宿、饮食、娱乐等生活环境和条件方面。在经济条件许可的情况下,当然是怎么舒适怎么来,怎么可口怎么吃。如果上述各个方面还不如家好,度假的体验一定不会好到哪去。

观光就不一样了。一般来说,环境和文化差异越大,就越有观光价值。这应该是观光最主要的驱动力。但环境和文化的差异越大,意味着离我们习以为常的生活方式就越远。

在以往的旅行途中,经常听人抱怨这个,抱怨那个,不是饮食不习惯,就是环境不适应。入乡随俗很重要。有一点你要明白,你诸多的不习惯,问题往往出在你的自身。比如饮食,你不习惯,并不是人家的饮食有多差,只是不合你的口味而已。很多人都说中华美食如何美味,天下无敌,这多半是出于无知。对于你偏爱有加的臭豆腐和皮蛋,你知道全世界有多少人觉得很恶心吗?我们应该对所有不同的环境和文化都给予理解、尊重,甚至我们应该满怀好奇于这些差异。我们不就是冲着这些差异去的嘛,是吧?

旅行体验的好坏,往往并不在于目的地,更多的在于自身的心态。有一点必须记住,作为一个旅行者,我们要做的是去迎合并且欣赏这个世界,而不是相反。

《塞维利亚风光》A1303000018 · 2015年9月29日摄于西班牙安达卢西亚塞维利亚

在选择旅行目的地的时候,一定要有自己的预期,也就是你希望从这次旅行中得到什么,你又大概会得到什么。

在以往的旅行过程中,曾遇到过很多人,在埃及,在柬埔寨,无论在哪里,无论干什么,都没什么兴趣。我很好奇,问,既然如此,何必要费力费钱地跑出来。得到的回答是,听身边的朋友说好玩,就跟着出来了。可出来之后,并不觉得很有趣。

有必要再次强调,旅行的本质就是体验。你看到了你想看的风景,吃到了你想吃的美食,买到了你想买的东西,但这都是一些具体的载体,最终你获得的只是体验。

同样的风景,同样的美食,同样的购物,每个人从中所获得的感受是不尽相同的。所以,在选择旅行目的地的时候,自己应该要有一个清晰的预期。

如果你的兴趣广泛,尽可能选择那些能更多地覆盖你兴趣范围的目的地。倘若你既喜欢风光,同时又喜欢历史、建筑、艺术、美食、阳光,甚至购物,我建议你选择去西班牙。一次行程,能让你获得更多,更广泛的感受和体验。这要比去其他欧洲国家更划得来。

《帝国乡村俱乐部酒店》A1200000005 · 2014年12月20日摄于文莱斯里巴加湾

无论什么地方,季节的不同,带给人的感受也就不尽相同。同样是黄山,冬天漫天飞雪,而春天则是山花烂漫。在酝酿出行计划的时候,季节是首先要考虑的因素。

前些年,为了感受酷暑和严寒,我特意挑了盛夏去了内蒙古的库布其和埃及,挑了严冬去了黑龙江的雪乡。但这些只能算是例外。通常情况下,相对干燥和凉爽的季节更适合旅行。只是这样的季节往往也是当地的旅游旺季,交通、酒店、餐饮等价格比平时会高出许多。如果时间比较自由,可以稍稍提前或者推迟一些日子,避开高峰,这样可以省下不少的钱。

要注意的是,我们习惯了「一年四季」,但世界上其他地方并不都是如此。越是接近赤道,四季的变幻就越不明显。对于低纬度地区来说,常常只有雨季和旱季,或者再加上个凉季。挑选什么样的季节去这些地区,有必要尽可能多了解一下当地常年气候情况,比如每个月的平均日照和降雨量,以便出行前有一个大致的预期。一般来说,对于这些地方,凉季较为舒爽,适合旅行。至于雨季和旱季就很难说了。不难想像,大多数的摄影爱好者宁愿选择旱季而避开雨季。但这样选择很可能的错的。低纬度地区的雨季和江南的梅雨季不同,尽管天天有雨,但通常只是短时间的阵雨,来得快,去得也快。而且,这一时节的天空往往风云变幻,比旱季时的万里无云要生动得多,也漂亮得多。

对于高纬度地区来说,日照的长短也是需要考虑的一个重要因素。纬度越高,冬季的日照就越短,这也就意味着旅行的「有效时间」也就越短。很多欧洲线路,冬季的报价看似很低,但如果考虑到日照因素,性价比往往很低,不是很划得来。

前年还是年初的时候就答应闹闹乘坐邮轮,但最后一直拖到了五月才成行,其中的主要原因就是气候。因为我考虑,年初的时候气温本已很低,加上邮轮在海上航行,风大浪疾,不仅上不了甲板,就算待在自己的客舱阳台也一定够呛。即便价格再便宜,如果没有良好的体验,那就很不值了。

后来的事实证明,我当初的考虑是对的。

在合适的季节去合适的地方,这才是最合适的选择。

《泸沽湖》A0115030002 · 2017年2月25日摄于中国云南宁蒗

到了我这个年纪,远方不再有诗,但一定会有不一样的风景和风情,会有不一样的体验和感受。正是出于这样的憧憬,这些年来,我的心始终处于一种不羁和躁动之中,始终向往着远方。

但哪里才是心中的远方?答案是:随心所欲。哪里能引起内心的向往和冲动,哪里就是远方。引发这种向往和冲动的,可能是风景,可能是风情,可能是美食,也可能仅仅只是一种预期的体验。

对我来说,旅行目的地的选择,会有一个过程。经常的,这个过程非常漫长,几个月,半年,一年,甚至几年。

最初的信息来源,不是旅游网站,更不会是朋友圈,主要的是来自新闻报导。旅游网站为了招徕顾客,往往会刻意屏蔽掉很多的负面信息;朋友圈就更加的不靠谱,为了证明「不虚此行」,昧着良心说瞎话的比比皆是。而新闻报导就完全不一样了,正面消息和负面消息比较均衡,相对来说较为真实可信。

通常的,当对一个地方产生兴趣之后,便会对这个地方的各个方面加以持续的关注,内容甚至包括当地的政治局势和国际环境、治安状况、经济水平、卫生条件,诸如此类,并会有一个大概的评估,只有觉得条件合适之后,才会开始着手酝酿和准备。

旅行,说到底,为的只是追求一种预期的感受。很多因素,像恶劣的天气状况,糟糕的住宿条件,难以下咽的饮食,令人不安的治安环境,以及可能的自然灾害等等,都可能严重影响到最终的旅行体验。

世界这么大,可以选择的旅行目的地太多太多,挑一个能让自己获得良好体验的地方不难。

去年上半年跑了一趟以色列。尽管当时中东的局势非常混乱,但以色列却意外地被整个阿拉伯世界忽略了,反倒相对安全。情况类似的还有伊朗,只是实在抽不出时间,才迟迟没有成行。

《秋天的故事》F0300000106 · 2017年9月23日摄于中国内蒙古赤峰克什克腾乌兰布统

摄影几乎没有门槛,而且适合所有人,只要你感兴趣,并且有一台相机。甚至连相机也不要,只要有一部带拍摄功能的手机就行。

但摄影和演奏乐器一样,弄出点声音很容易,但想要达到一定的水准,还是需要有一个过程。要用两条腿走路,一条腿是实践,另一条腿是学习。在实践中领悟,在学习中提高。缺少哪一条腿,要想取得进步都会有些困难。

另外就是,不要把目标定得过高。摄影是一门艺术,是一种创作。这条路能走多远,不只是取决于你的勤奋,还取决于你的天分。最好是不要给自己制定任何目标,而是将摄影作为自己的一项爱好,这样更容易持久。只要不半途而废,日积月累就总会有所进步。

相信很多初学者每次出门都会拍大量的照片,然后一堆一堆地往外发,然后,就没有然后了。有时间把自己拍的旧照片翻出来,看看和你现在的照片有什么不同,为什么会不同;当初为什么会那么拍,而现在又为什么不那么拍了。这样做,等于在帮助自己厘清曾经走过的路,知道自己是进步了,还是在原地踏步,接下来的路该怎么走。

对自己拍的照片有些小得意是初学者经常会有的一个认识误区。要知道,之所以会有这种感觉,一多半是你的审美情趣还停留在相对较低的水平上。三五年过后,当你回过头来看自己当年拍的照片时,往往会感到很不满意。照片还是那些照片,为什么给你的感觉会有不同?答案就是:你的眼光和三五年前不一样了。

这些天啰啰嗦嗦,有一搭没一搭地说了一大通,都是一些鸡毛蒜皮外加鸡零狗碎,算是对自己这些年所走之路的一个逗号,一段记录和一个小结。但愿三五年之后,当我回过头来再读这些文字的时候,觉得非常肤浅、幼稚和可笑。那样的话我会很开心,说明我又进步了。

《呵护》F0300000102 · 2012年1月4日摄于中国上海

说一下我对「后期」的看法。

所谓「后期」,就是照片拍摄完成后,通过一定的方法加以适当的处理,以求达到某种效果。在胶片时代,所有的暗房和修片工作都应该算是后期;而在数码时代的后期,是使用各种图像处理软件对数码照片进行处理。

对于后期,既不要不屑,也不要迷恋。

后期到底属于整个摄影过程中的一个环节,还是属于摄影的延伸?我更倾向于后者。

很多人在展示照片后,会强调一句:「我是原片直出」,意思是没有经过任何后期处理。这句话的潜在之意无非是想表明,如果经过后期,照片会更加完美。

既然可以更加完美,为什么不让它更加完美呢?一个女孩子,把自己打理一下,上点妆再出门和披头散发、穿着睡衣直接出门,给人的感受是完全不一样的。即使后者再强调「我是素颜」,那也不管用。你要让人家直截了当地看到你的美,而不是让人家去想像你化妆后的效果。

另一方面,不要过度依赖和迷恋后期。我的理解是:后期的主要作用在于对照片进行一定程度的改善,它应该是化妆而非整容。

后期要把握「度」。像日本的歌舞伎或者京剧那种化妆就已经不再是「改善」,而是在你的脸上另外重新画了一张新脸。

对于初学者来说,刚开始接触后期时,很容易走过头。最常见的是喜欢提对比,提饱和,因为操作最简单,效果也最直接了当。但这样做的后果是往往会导致照片的反差过大,色彩过于浓艳。一般情况下,玩过一段时间后,等自己也看不过去了,就会慢慢加以纠偏。这需要一个过程。

现在的图像处理软件的功能非常强大,很少有人能通盘掌握并运用自如。你可以把图像处理软件理解成一个巨大的工具库,你要做的是了解一下这个工具库中大致有些什么,然后挑你需要的就可以了。

后期和摄影是两个不同的行当,就像是我们常说的「工艺美术」,后期更像是「工艺」,而摄影则更像是「美术」。

最后说一下「磨皮」。

所谓「磨皮」,就是对肌肤,尤其是面部肌肤进行某种处理,以求达到某种程度的改善和美化,有点化妆的意思。「磨皮」的关键是要掌握分寸,掌握「度」。我曾经看到过有人「磨皮」时捎带着把背景的花岗岩墙面「磨」成了石灰粉墙,这显然过了。

肌肤的自然纹理非常漂亮。「磨皮」的底线是尽可能多地保留肌肤的自然纹理,而只需对诸如眼袋、黑眼圈、过深的皱纹,以及暗淡的肤色做一些改善即可。照片毕竟是照片,要真实、可信,这很重要。

其实美化肌肤的方法有很多,不一定需要借助后期。适当地提高曝光、减小景深、增加暖色,等等,都可以在一定程度上让肌肤变得更加细腻和柔和,同时还可以保留住肌肤的自然纹理。

《辛特拉宫》A3101000001 · 2015年9月28日摄于葡萄牙里斯本辛特拉

摄影要取景,而要取景就得「构图」。

所谓「构图」,就是你想拍什么,并且把你的拍摄对象放在整个画面中的哪个位置,让拍摄对象和周边环境如何分离或如何关联,以及怎样才能让你的拍摄对象受到关注,成为画面的重点。换句话说,就是对画面有一个规划和构思。

几乎所有的摄影教材都会有构图的相关内容,我也不太懂,没法深入展开。这里只提三点:

黄金分割法

「黄金分割法」是一种最基础,同时也是最经典的构图方法,源自古希腊的几何学,是西方美学中一个最基本法则。

所谓「黄金分割」,简单来说,就是想像你在画面上添加四条直线,纵向和横向各两条,将画面的纵向和横向都三等分,形成一个「九宫格」。四条分割线相互交叉所形成的四个交点,就是「黄金分割点」。将照片的重点,或者称关注点置于这些黄金分割点上,就是构图中所说的「黄金分割法」。这样的画面被公认为是均衡、匀称、和谐和完美的,是绘画和摄影构图最基本的原则。

当然,构图的方法还有很多,比如三角形法、对称法、对角线法、三分法、中心法,等等等等,但黄金分割法是所有这些构图法的基础。

透视原理

了解一些透视的基本原理对摄影构图会有很大的帮助。举个简单的例子,比如这幅《辛特拉宫》,因为用的是广角拍摄,画面中的所有元素,建筑,还有人,都是变形的。但无论是建筑还是人,都没有让人产生出一种摇摇欲坠的不平衡感,整个画面还是比较稳重的。这里就利用了透视的相关原理,让所有的变形都和我们的经验和感觉相匹配。其中的关键是「找平」,即找到关键的参照线。

我们知道,地平线和海平线是最可靠的水平参照线。但在《辛特拉宫》中,既没有地平线,也没有海平线可参照,如何「找平」?答案是,找建筑物中的垂直线,比如墙角,门框、窗框的竖边,等等。由于《辛特拉宫》采用了广角拍摄,几乎所有的竖向线条都呈现出了一种汇聚效果而不再垂直。但其中有一条是个例外,那就是和相机取景框中心十字线重叠的那条线是垂直的,是可靠的参照线。换句话说,保持画面最中间的垂直线垂直。当然,墙角,或门、窗框本身建造得歪斜的除外,像高迪的很多建筑。

重心

对称构图一般不存在重心问题,但在非对称构图的情况下,经常需要对整个画面的重心进行适当的调整,让重心尽可能接近画面的中心,给人有一种稳重、平衡的感觉。

画面的重心不是拍摄对象的重心。在《辛特拉宫》中,并不是说一定要让辛特拉宫的重心置于画面的中心,它可以被置于一侧,但在另一侧,可以有意识地增加一些其他辅助物,像前景中正在行走的人,会对整个画面的平衡产生一定的效果。当然,这里所说的「重心」不是物理学意义上的重心,而是由色彩的冷暖、明暗、大小所决定。

这里顺便提一下,很多人不喜欢画面中出现一些不相关的人物。其实很多时候,适当的人物,不仅能让画面变得更生动,而且还让画面更有空间感。有兴趣的话可以了解一下「构成」。这是一个比较新的关于平面设计的概念,我一直企图弄明白,可惜一直没能弄明白。

《晒太阳》F0300000097 · 2013年12月21日摄于中国上海

冬春时节,只要天气晴朗,没有霾,就都会带闹闹晒晒太阳,一边逗他玩,一边捎带着给他拍些照片。

我很少使用脚架,觉得麻烦。在一些需要较长时间曝光的场合,比如拍静态夜景,拍车灯尾迹,拍星光等,脚架对稳定相机至关重要。而一般情况下,脚架就是一个累赘。携带不方便且不说,主要的是很碍事,尤其对于旅拍。

使用脚架是一个很烦琐的过程:取出脚架,一节节、一条条地把支腿拉出,拧紧。支稳后,再调整云台,固定住了,之后才能开始拍。粗略算下来,完成这一整套动作起码要拧十二三个旋钮。拍完一张照片,要么连相机带脚架这么扛着,要么得再将这十二三个旋钮挨个松开,把脚架收好,再重新拧紧,收好。

使用脚架的另一个弊端是构图严重不方便。使用脚架拍出来的照片,其视角就是人的正常视角,而这样的视角往往是最寻常和最平庸的。为什么越来越多的人喜欢无人机拍摄的照片?是因为它的视角不同寻常,一般情况下很难获得这样的视角,因而能给人一种全新的感受。

理论上,相机越稳定,拍出来的照片就越清晰,越锐。但在白天明亮的光照条件下拍摄,快门的速度通常都在几百分之一或上千分之一秒以内,相机抖动产生的影响非常小,况且,现在大部分专业级相机或者镜头都自带防抖功能。在这种情况下,使用脚架对改善照片品质的作用远没有想像的那么大,甚至微乎其微,肉眼根本无法分辨。

说到拍摄角度,这里顺便说一下:很多人在给孩子拍照的时候,往往就这么站着,结果把孩子的脑门拍得很大,而下巴又拍得很尖,像传说中的外星人。其实孩子之所以招人爱怜,是因为他们的脸形,以及五官之间、五官和脸之间特殊的比例关系。这里面存在着某种心理暗示或本能所致。所以,对于孩子,尤其是婴幼儿,最好的拍摄角度是与他们的脸平齐。为了给我们家这小子拍照片,我是没少趴狗屎,有时腰伤犯了,趴不下来,只能躺在地上。

《外婆又疯了》F0300000096 · 2017年6月25日摄于毛里求斯灯塔岛

毛里求斯灯塔岛风疾浪高,可有人硬是穿着裙子和拖鞋往一人多高的孤岩上爬,说站得高,才能看得远。上去之后,海风一吹,就又疯了。

说说器材。

好多年前,曾听到过这么一句话:器材不是万能的,可没有器材是万万不能的。

摄影器材,主要是机身和镜头,价格从几百上千一直到几万、几十万,如何选择?首先要看每个人的经济承受能力。一分价钱一份货,贵,肯定有贵的道理。但对大多数人来说,摄影只是一种娱乐和消遣,在器材上过多的投入,影响到家庭的正常生活就很不理智了。

这些年,曾不止一次地被人问到,说想学摄影,买什么器材好。前几年我通常建议机身是「佳能」50D,后来是60D,再后来是70D,总之是同级。因为这类准专业级的单反相机具备了摄影的各项基本功能,价格也较为适中。过两三年,如果热情还在,到时候再升级不迟。

对初学者来说,器材方面很容易忽略的是镜头。实际上,镜头在摄影中的作用丝毫不亚于机身,甚至更加重要。不同的镜头,其成像效果完全不同,这里不再详细展开。我现在一般只用两支镜头,一支是16-35广角变焦,一支是70-200长焦变焦,均为佳能原厂的红圈镜头。这两支镜头都单独配有机身,主要是嫌旅途中频繁更换镜头很麻烦,对镜头和机身的保养也都不好。其次是,两个机身可以互为备用,以防万一。选用这两支镜头,是喜欢广角和长焦的成像效果。另一支同样是佳能原厂的24-70中焦变焦,现在几乎不用了,因为觉得它的成像中规中矩,更适合用于一般的记录性拍摄。曾经用过副厂镜头,但感觉不是很顺手,现在也都放弃了。至于「百微」、「鱼眼」之类,玩过几回,兴头一过,现在不知道都搁哪了。

器材,尤其是镜头,用过了,体验过了,才能对其拍摄效果和成像优劣有一个评估和概念。这是一条不归路,要么一路向前,要么止步,但不可能回头。量力而行,适可而止。最好。

《「嘿,宝贝」》F0300000095 · 2013年7月17日摄于菲律宾西米沙鄢阿克兰长滩岛

除非受过专业训练,一般人很难在镜头前还能保持正常的自然状态,无论是成人还是孩子,大都如此。僵硬的表情,笨拙的形体,都让照片的效果大打折扣。

让拍摄对象动起来是一个很好的解决办法。人在动的时候容易放松,表情和形体都会自然很多。你要做的,是选好场景,设定好拍摄参数,然后选择时机按下快门。你的出手一定要快,最好是在被拍摄对象以为你还在准备的时候就完成拍摄,这时的效果最好。

相信很多人在这种拍摄状态下会选用光圈优先模式,甚至可能采用连拍模式。其实这是一种很偷懒的拍摄方法,一切都交给相机完成,少了很多拍摄的乐趣,并且效果也不是很理想。

我一般是采用点测加手动模式。点测的好处是能精准地对人物的脸部进行测光,而手动的好处在于,曝光参数设定之后很容易固定。平时多练手,习惯了之后,拍摄速度也完全可以达到每秒三、四张。当然,前提是,相机要跟得上,主要是镜头的合焦速度要足够快。

《参观练塘阿婆的百草园》F0300000094 · 2013年10月26日摄于中国上海青浦练塘

两年前,独自去上海青浦的练塘。路过临河老街上的一座老宅时,受到了里头住着的一位九十高龄阿婆的热情邀请。当时给她拍了几张照片,阿婆很喜欢,说想要。只是她既不上网,也不用手机,孩子又都不在身边。隔了一周,我特意又跑了一趟,和外婆、闹闹一起把洗好的照片给阿婆送去。

和《小熊气球哎》一样,《参观练塘阿婆的百草园》采用的也是逆光,并且也同样利用了地面及墙面的反射给闹闹的面部补了一下光。在取景时,用前面的门楣和后面的屋顶,有意避开了天空。

蓝天、白云会让人感到愉悦,相反,惨白的天空则会让人不舒服。这是一种心理暗示,会影响到我们的情绪。而要想把天拍蓝,最好的是顺光。顺便说一下:拍摄水面也是如此。顺光和低角度更容易把水面拍成蓝色。逆光通常会让天空过度曝光而变得惨白。在采用逆光拍摄时,除非有特别构思,否则应尽可能避开过曝的天空。

《小熊气球哎》F0300000093 · 2017年10月5日摄于中国天津河北意式风情街

光线对于摄影的意义无庸赘述。旅拍的困难在于,摄影的黄金时间往往不是旅行的黄金时间。在大多数情况下,你必须在通常并不合适摄影的光照条件下拍摄,比如晴朗的白天。这时的光线明亮,景色通透,色彩饱和,但受光面和背光面之间明暗相差很大,过「硬」,容易导致「阴阳脸」。

在这种情况下,我通常会采用逆光或者侧逆光拍摄。逆光和侧逆光有很多妙处,比如可以勾勒出人物的轮廓,而在旅摄中,这种光线可以很好地避免人物面部的强烈反差。但问题是,要么背景过亮,要么人物过暗。为了改善这种情况,最简单的办法是用反光板或者灯光对人物,尤其是面部进行补光。但这对旅摄来说显然过于麻烦,应该尽可能利用现场条件来对人物进行补光,比如明亮的地面、墙面等。

《小熊气球哎》并不是我通常喜欢的构图,重心过底了,但为了方便解释,特意裁剪了一下。

这是一张逆光照,但在拍摄时采取了一些措施给闹闹面部进行补光。如果仔细看,你会发现,闹闹面部的光线来自他的衣袖以及丫头肩部的反光。后期时,又对闹闹的面部单独提了一点亮。

作为旅拍,这样的效果应该是可以接受了。