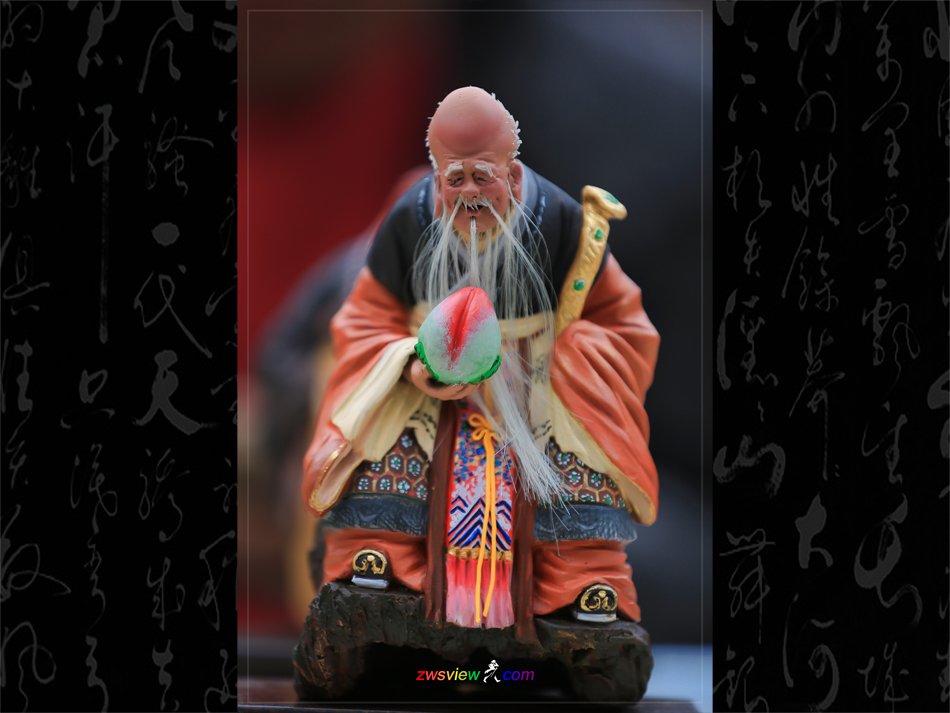

《天津泥人》G0000000011 · 2012年10月18日摄于中国天津

作家冯冀才曾写过一篇文章,说的是天津最著名的匠人「泥人张」的事儿,题目就叫《泥人张》。

手艺道上的人,捏泥人的「泥人张」排第一。而且,有第一,没第二,第三差着十万八千里。

泥人张大名叫张明山。咸丰年间常去的地方有两处。一是东北角的戏剧大观楼,一是北关口的饭馆天庆馆。坐在那儿,为了瞧各种角色,去天庆馆要看人世间的各种角色。这后一种的样儿更多。

那天下雨,他一个人坐在天庆馆里饮酒,一边留神四下里吃客们的模样。这当儿,打外边进来三个人。中间一位穿的阔绰,大脑袋,中溜个子,挺着肚子,架势挺牛,横冲直撞往里走。站在迎门桌子上的「撂高的」一瞅,赶紧吆喝着:「益照临的张五爷可是稀客,贵客,张五爷这儿总共三位,里边请!」

一听这喊话,吃饭的人都停住嘴巴,甚至放下筷子瞧瞧这位大名鼎鼎的张五爷。当下,城里城外最冲得要算这位靠着贩盐赚下金山的张锦文。他当年由于为盛京将军海仁卖过命,被海大人收为义子,排行老五,所以又叫「海张五」一称。但人家当面叫他张五爷,背后叫他海张五。天津卫是做买卖的地界儿,谁有钱谁横,官儿也怵三分。

可是手艺人除外。手艺人靠手吃饭,求谁?怵谁?故此,泥人张只管饮酒,吃菜,西瞧东看,全然没把海张五当个人物。

但是不会儿,就听海张五那边议论起他来。有个细嗓门的说:「人家台下一边看戏,一边手在袖子里捏泥人。捏完拿出来一瞧,台上的嘛样,他捏的嘛样。」跟着就是海张五的大粗嗓门说:「在哪儿捏?在袖子里捏?在裤裆里捏吧!」随后一阵笑,拿泥人张找乐子。

这些话天庆馆里的人全都听见了。人们等着瞧以告人胆大的泥人张怎么「回报」海张五。一个泥团儿砍过去?

只见人家泥人张听赛没听,左手伸到桌子下边,大鞋底下抠下一块泥巴。右手依然端杯饮酒,眼睛也只瞅着桌上的酒菜,这左手便摆弄起这团泥巴来;几个手指飞快捏弄,比变戏法的刘秃子的手还灵巧。海张五那边还在不停地找乐子,泥人张这边肯定把那些话在他手里这团泥土全找回来了。随后手一停,他把这团往桌上「叭」地一戳,起身去柜台结帐。

吃饭的人伸脖一瞧,这泥人真捏绝了!就赛把海张五的脑袋割下来放在桌上一般。瓢似的脑袋,小鼓眼,一脸狂气,比海张五还像海张五。只是只有核桃大小。

海张五在那边,隔着两丈远就看出捏的是他,他朝着正出门的泥人张的背影叫道:「这破手艺也想赚钱,贱卖都没人要。」

泥人张头都没回,撑开伞走了。但天津卫的事没有这样完的。

第二天,北门外估衣街的几个小杂货摊上,摆出来一排排海张五这个泥像,还加了个身子,打磨大样坐在那里。而且是翻模子扣的,成批生产,足有一二百个。摊上还都贴着个白纸条,上面写着:贱卖海张五。

估衣街上来来往往的人,谁看谁乐。乐完找熟人来看,再一快乐。

三天后,海张五派人花了大价钱,才把这些泥人全买走,据说连泥模子也买走了。泥人是没了,可「贱卖海张五」这事却传了一百多年,直到今儿个。

《佛门》A0106010019 · 2019年4月26日摄于中国西藏拉萨

一般认为,「卍」这个符号由印度随佛教传入中国。唐代的武则天钦定其音为「万」。但「卍」既非佛教特有,也非印度独创。

在世界很多地方,甚至早在史前,就已经出现了「卍」这个符号。从中国的河姆渡、红山、马家窑、仰绍等文化遗址中出土的陶器上都可以找到这个符号。

考古学家在乌克兰首都基辅附近的特里波耶史前文化遗址中也发现了这个符号。而特里波耶文化距今已有七千多年。

同样的符号,美国西南部的印第安人已经沿用了数个世纪之久,甚至可以追溯到古老而又神秘的阿纳萨齐族时代,并且至今仍在广泛使用。只是对印第安人来说,「卍」不是「万」,而是「旋转原木」。

除此之外,据说在阿拉伯、俄罗斯、苏格兰、爱尔兰,以及古代的克里特文明、玛雅文化、基督信仰、拜占庭文化等,都发现了它的踪影。

很难相信所有这些考古发现都指向一个共同的源头。「卍」能在远古时期几乎相互隔绝的不同文化中同时出现,只是一种巧合,还是有更深层次的原因,不得而知。

《老北京布鞋》G0000000010 · 2012年10月21日摄于中国北京

传统文化要不要继承?当然要。对于任何一个民族来说,传统文化是精神的载体和凝聚的纽带。传统不存,民族不复。

但继承不是简单的复制,还需去粗取精、去伪存真。试想一下,如果我们只是教条地今天复制昨天,明天复制今天,我们是不是还光着屁股举着石头在丛林里追着野猪砍?

传统文化由众多的传统文化元素所组成。它不是一成不变的,而是始终处于不断演化的过程之中。在某一个历史时期,一部分传统文化元素被淘汰掉,一部分则被传承下来,和新的文化元素相互融合,形成新的「传统文化」。如此,社会才会进步。

很多传统手艺、行当、观念、习俗正在消失,不仅必然,而且必须。如果对于传统文化全盘继承,不但不符合历史发展规律,而且对当今社会也是一种不堪之负。不用惋惜,只要收集、整理、保存一些影像资料或实物样本,送到博物馆,让后人知道世界上曾经有过什么,曾经发生过什么,这就可以了。

存在有存在的理由,淘汰也有淘汰的理由。

好了,抽烟,歇息。

很幸运,有了打火机,不必再劳神费力地钻半天木头就为引个火。

传统的并不总是值得留恋。不太久远之前,男人留长辫、女人缠小脚也算是一种传统文化。

《唐 · 吉诃德》N0000000006 · 2019年12月2日摄于中国上海

经常在微信朋友圈里看到有人晒「性格测试」或「新年运势」或其他诸如此类的东西。你觉得挺好奇,也想试试,于是识别二维码,提供你的头像、昵称,输入一些其他诸如生日、星座之类的信息,然后你就得到一个「测试结果」,无非是说你善良、朴实、厚道、大气、睿智、随和,你不和「小人」一般见识,你不计较个人得失,如此这般。你觉得结果很准,这让你很开心。于是你把结果晒在朋友圈里,广而告知你非同凡响的人品。

在我看来,这样的测试,就好比让你从一只清一色「上上签」的签筒里抽签一样,其全部的意义只在哄你开心。不光你觉得准,换谁都会觉得挺准,因为没人愿意承认自己不善良,不朴实,不厚道,不大气,不睿智,不随和;同样,也没人愿意承认自己喜欢跟「小人」较劲。

因为你愿意相信这是真的,于是你认定这就是真的。

可你想过没有,对于那些提供这类「测试」的人而言,你又不是他大爷,他为什么要劳神费力地哄你开心?

厚道一点的,他图流量,图热度,借此提高知名度;不厚道的,他图你的个人信息,然后变现。

傻乐。

《十字架》A2200000002 · 2019年9月19日摄于奥地利

很多宗教都有各自特定的符号,比如佛教的「卍」,犹太教的「六芒星」,伊斯兰教的「星月」,道教的「太极」等等。基督教的符号是「十字架」。

十字架是古时的一种刑具,据说最初由腓尼基人所发明,后来传到希腊、亚述、埃及、波斯和罗马。相比十字架,断头台和绞刑架要人道和仁慈得多。十字架行刑时,行刑者将受刑者的四肢用铁钉钉在木制的十字形木架上,任由受刑者慢慢死去。

公元初,犹太人耶稣在耶路撒冷传播基督教。那个时期的耶路撒冷,犹太教盛行,新兴的基督教被视为异端邪说。罗马总督得知此事后,将耶稣抓获,并将其钉死在十字架上。

公元431年,十字架开始在基督教中出现,公元586年,第一个十字架被立在教堂顶端,之后,十字架慢慢成为了基督教的符号。

《乡村》A2103000003 · 2017年4月27日摄于乌兹别克斯坦卡拉卡尔帕克斯坦共和国

所谓「阿胶」,特指采用「东阿」古井水熬制的驴皮胶。作为传统的「名贵」中药,「阿胶」在中国已经有超过两千年的历史。

民国时期出版的《中国药学大辞典》对阿胶的炮制有着十分详细的描述:「每年春季,选择纯黑无病健驴,饲以东阿镇狮耳山之草,饮以狼溪河之水,至冬宰杀取皮,浸狼溪河内四五日,刮毛涤垢,再浸漂数日,取阿井水,狼溪河水,用桑柴火熬三昼夜,去渣滤清,再用银锅金铲,加参、蓍、归、芎、橘、甘草等药汁再熬制成胶。其色光洁,味甘咸,气清香,此即真阿胶也。」

但即使按中医说法,「阿胶」都算不上是一味「地道」药材。

首先是产地不明。「东阿」在哪里?一说是在今山东省聊城市阳谷县的阿城镇,因为这里是最早的东阿县治所在地,疑为「阿胶」的发祥地;一说是今山东省济南市平阴县东阿镇,即现在的「中国阿胶之乡」;还有一说,古兖州,即今山东省济宁市兖州:「时珍曰:阿井,在今山东兖州府阳谷县东北六十里,即古之东阿县也。」

再就是原料。「阿胶」最初并非驴皮胶,而是牛皮胶、猪皮胶,可参见《神农本草经》:「煮牛皮作之,出东阿。」及北魏《齐民要术 · 煮胶法》 :「沙牛皮、水牛皮、猪皮为上,驴、马、驼、骡皮为次。」只是后来牛和牛皮作为重要的生产资料及军用物资,不得已才用驴皮替代。

有人调侃,说「阿胶」其实就是水煮驴皮。对此,我是很有些不以为然的。我一直以为,水煮驴皮比熬得黑漆漆、黏黏乎的阿胶要好,因为新鲜,而且好吃。

当然,如果可以选择,我更喜欢水煮猪皮,尤其是上海浦东的「肉皮汤」,鲜香、美味、可口,关键还便宜,因为没有「智商税」。

《东京街景》A0214000001 · 2010年12月7日摄于日本东京皇居前

「『御宅族』基本上都是二三十岁的青年人,随着电脑、网络的发展而成长。他们中许多人没有固定职业,甚至很多人表示,在28岁前绝不参加工作。这一人群的理念不再是为挣钱而挣钱,而是在需要挣钱的时候去挣钱,从事自己兴趣所在的一些弹性很大的工作,包括自由撰稿人、平面设计师和艺术家。

「洗澡、刮胡子、打开电脑。东京29岁的大学毕业生松本就这样开始了他平常的一天。在电脑启动的当口,他给自己冲了杯咖啡。然后一边喝咖啡,一边上网。他先是接收了一些邮件,并浏览一下在线社交网络的消息。松本经常登陆的社交网络主要都是有关动漫游戏的网站,那里有他的很多朋友和游戏迷。之后,他一边回答朋友们的各种动漫问题,一边玩起网络游戏。松本住在父母家,靠着制作动漫游戏和参加网游大赛的奖金过活。

「这是日本『宅一族』的典型生活。」

以上摘自《环球时报》。

御宅族的出现,和日本发达的动漫及电脑、网络的普及直接相关。他们大都沉溺于虚幻的动漫世界,痴迷于动漫人物,排斥和回避现实生活,其中相当一部分人甚至还有某种程度的社交恐惧。

「御宅族」一词最早由日本著名漫画家中森明夫于1983年在自己的漫画作品中所提出,当时是为了影射那些完全不考虑时间、精力和财力而沉溺于动漫之中的人。但如今,「御宅族」逐渐演变成那些整天待在家里,沉迷于个人兴趣、爱好而与现实社会完全脱节的人群的代名词。

随着人数和影响的不断扩大,「御宅族」业已成为日本文化中不可忽视的组成部分。不仅如此,「御宅族」还开始向全球漫延。

《佛罗里达南海滩》A3201000005 · 2017年11月2日摄于美国佛罗里达

可能是嫌中国的「传统」养生之术,辟谷、排毒、气功、放血,或诸如此类,背后的理论过于高深莫测、云里雾里,于是乎洋人自己琢磨了「东方的神秘力量 」《道德经》中「玄牝之门,是谓天地根」,发明了一种通俗易懂、简单易学的养生大法:晒腚。这股源自美利坚的清奇之风很快在洋人圈里蔓延开来,成为一种新的时尚。

在众多的「晒腚」拥趸者中,有一个妇人将自己袒胸光腚、四仰八叉地躺在石头上晒太阳的照片发在社交网站上,并解释说,她这么做已经有好几周了。这种姿势能高效便捷地「集日月天地之灵气」。

洋人发达是有道理的。中国人一般只开「七窍」,而洋人又多开了一窍,专用来采集「日月天地之灵气」。

《晒曝光浴的老妇人》F0100000065 · 2013年1月1日摄于越南岘港

法国《小报》网近日刊发了一篇文章,题目是:《文化差异,令人吃惊的十个中国习惯》。文中罗列了十个「令法国人惊讶的」十个中国人的常见或曾经常见的行为,并逐一进行了解释或点评。

一、清晨的公园里或马路上,不少中国老年人喜欢倒着走路。这是典型的中医练习,可锻炼不同肌肉、缓解背痛并改善肝脏功能。

点评:确实。

二、中国孩子穿开裆裤在乡村仍常见。这种做法其实省去了买纸尿片且环保,还能促使孩子快速学会自理。

点评:确实。主要还是因为经济不发达。现在发达地区已经很少见到这种情况了。

三、许多中国人习惯留长指甲,尤其是小拇指。别以为这只是为掏耳朵。封建王朝时期,贵族文人不干体力活,留长指甲曾是社会地位的标签。

点评:几十年前很常见,现在几乎见不到了。

四、在中国见到海滩上女性戴面罩、大晴天打伞,别奇怪。中国女人甚至男性都喜欢防晒。黝黑肤色不被视为美,而是田间劳作的结果。若有法国人觉得自己面色苍白,不妨去中国走走,肯定有人恭维你肤白如玉。

点评:东亚人通常不缺日照,所以不用像洋人一样需要靠日光浴来维持健康。

五、中国餐馆夏天也给客人提供热水,因为中医认为饮冷水对身体有害,喝热水促进排汗、调节体温,冬天喝热水还可暖身。

点评:确实。

六、尽管中国禁止随地吐痰,但仍很普遍。吐痰人用力清嗓子,大声吐出。据说这有助于健康,因为积于体内的毒素须清除,按住一个鼻孔用力擤鼻涕也是同理。只是不明白,为何要在大街上这么做。

点评:确实。只是很多洋人在公共场合超大声擤鼻涕的现象司空见惯,为什么法国人对大声吐痰感到惊讶,不解。

七、中国人在朋友聚会时,气氛越好越要吵吵闹闹,这才表现出开心,即使在餐馆吃饭也没关系。

点评:确实。但情况正在改变。

八、与法国人习惯迟到不同,中国人一般很准时,觉得守时是尊重对方。但中国人的时间观念并不总是很严格,也愿意灵活处理。

点评:个例不谈,看主流。

九、遇到冲突或尴尬场面,中国人习惯保持预防性微笑。不要觉得受到冒犯,这其实是尊重的表现。在中国,发怒意味着丢面子。冲突时微笑不至于丢了自己的面子,也是给对方留面子。此外,笑也是一种礼貌拒绝。

点评:这种情况不多见,可能是误会了。

十、中国人口众多,几乎没有个人空间概念。在街上晾晒内衣,在楼下或公园议论别人很常见,对他人的好奇心也很重。

点评:属实。但在大街上晾晒内衣,一多半是因为居住条件所限。顺便提一下,在大街上晾晒内衣确实不雅,但不至于「惊讶」。去年坐「维京」轮游多瑙河,见到岸上好多洋人在晒屁股来着。

《醉蟹》B0000000079 · 2014年11月5日摄于中国上海

阿城对海参、鱼翅、甲鱼可以「滋阴壮阳」的说法嗤之以鼻,同时却又笃信吃木耳可以「润肺」,也是蛮有趣的。

《中国人的吃法已经是兵法了》

阿城

我们都有一个胃,即使成为植物人后,也还有一个胃,否则连植物人也是做不成的。

有人开玩笑说,中国文化只剩下了个「吃」。如里你认为这个「吃」是为了胃,那可就错了。这个「吃」是为了眼睛、鼻子和嘴巴的,所谓「色、香、味」。嘴巴这一项里,除了「味觉」,也就是「甜、咸、酸、辣、辛、苦、膻、腥、麻、鲜」,还有一个很重要的「口感」,所谓「滑、脆、粘、软、嫩、凉、烫」。

我当然没有忘掉「臭」,臭豆腐,臭咸鱼,臭冬瓜,臭蚕豆,之所以没有写到「臭」,是因为我们不是为了其「臭」才去吃,而是为了品其「鲜」。

说到「鲜」,食遍全世界,我觉得最鲜的还是中国云南的鸡棕菌。用这种菌做汤,其实极危险,因为你会贪鲜,喝到胀死。我怀疑这种菌里含有什么物质,能完全麻痹我们脑里面下视丘中的拒食中枢,所以才会喝到胀死还想喝。

河豚也很鲜美,可是有毒,能置人死命。如果你有机会去日本,不妨找间餐馆(坐下之前切记估计好付款能力),里面治河豚的厨师一定要是有执照的。我建议你第一次点的时候,点带微毒的,吃的时候极鲜,吃后身体的感觉有些麻麻的。我再建议你此时赶快作诗,可能此前你没有作过诗,而且很多朦胧诗人还健在,但是你现在可以作诗了。

中国的「鲜」字,是「鱼」和「羊」,一种是腥,一种是膻。我猜「鲜」的意义是渔猎时期定下来的,之后的农业文明,再找到怎样鲜的食物,例如鸡枞菌,都晚了,都不够「鲜」了,位置已经被鱼和羊占住了。

鱼中最鲜的,我个人觉得是广东人说的「龙利」。清蒸,加一点葱丝姜丝,葱姜丝最好顺丝切,否则料味微重,淋清酱油少许,蒸好即食,入口即化,滑、嫩、烫,耳根会嗡的一声,薄泪洇濡,不要即刻用眼睛觅知音,容易被人误会为含情脉脉,心下感激就是了。

羊肉为畜肉中最鲜。猪肉浊腻,即使是白切肉;牛肉粗重,即使是轻微生烤的牛排。羊肉乃肉中之健朗君子,吐雅言,脏话里带不上羊,可是我们动不动就说蠢猪笨牛;好襟怀,少许盐煮也好,红烧也好,煎、炒、爆、炖、涮,都能淋漓尽致。我最喜欢爆和涮,尤其是涮。

涮时选北京人称的「后脑」,也就是脖子上的肉,肥瘦相间,好像有沁色的羊脂玉,用筷子夹入微滚的水中(滚水会致肉滞),一顿,再一涮,挂血丝,夹出蘸料,入口即化,嚼是为了肉和料混合,其实不嚼也是可以的。料要芝麻酱(花生酱次之),豆腐乳(红乳烈,白乳温),虾酱(当年产),韭菜花酱(发酵至土绿),辣椒油(滚油略放浇干辣椒,辣椒入滚油的制法只辣不香),花椒水,白醋(熏醋反而焦钝),葱末,芫荽段,以个人口味加减调和,有些人还会加腌糖蒜。据说马连良先生生前到馆子吃涮羊肉是自己带调料,是些什么?怎样一个调法?不知道,只知道他将羊肉真的只是在水里一涮就好了,省去了一顿的动作。涮羊肉,一般锅底放一些干咸海虾米和香菇,我觉得清水加姜片即可。料里如果不放咸虾酱,锅底可放干咸海虾米,否则重复;香菇如果在炭火上炙一下再入汤料,可去土腥味儿;姜是松懈肌肉纤维的,可以使羊肉嫩。

我在内蒙古插队的时候,看到蒙古人有一种涮法是将羊肉在白醋里涮一下,「生涮」。我试过,羊肉过醋就白了,另有一种鲜,这种涮法大概是成吉思汗的骑兵征进时的快餐吧,如果是,可称为「军涮」。

中国的饮食文化里,不仅有饱的经验,亦有饿的经验。

中国在饥馑上的经验很丰富,「馑」的意思是蔬菜歉收。浙江不可谓不富庶,可是浙江在菜上的特点多干咸或发霉的货色,比如萧山的萝卜干、螺蛳菜,杭州、莫干山、天目山一带的咸笋干,义乌的大头菜,绍兴的霉干菜,上虞的霉千张。浙江明明靠海,但有名的却是咸鱼,比如玉环的咸带鱼,宁波的咸蟹、咸鳗鲞、咸乌鱼蛋、龙头烤、咸黄泥螺。

宁波又有一种臭冬瓜,吃不惯的人是连闻都不能闻的,气味若烂尸,可是爱吃的人觉得非常鲜,还有一种臭苋梗也是如此。绍兴则有臭豆。

鲁迅先生是浙江人,他怀疑浙江人祖上大概不知遭过多大的灾荒,才会传下这些干咸臭食品。我看不是由于饥馑,而是由于战乱迁徙,因为浙江并非闹灾的省份。中国历史上多战乱,乱则人民南逃,长途逃难则食品匮乏,只要能吃,臭了也得吃。要它不臭,最好的办法就是晾干腌制,随身也好携带。到了安居之地,则将一路吃惯了的干咸臭保留下来传下去,大概也有祖宗的警示,好像我们亲历过的「忆苦思甜」。广东的客家人也是历代的北方逃难者,他们的食品中也是有干咸臭的。

中国人在吃上,又可以挖空心思到残酷。

云南有一种「狗肠糯米」,先将狗饿上个两三天,然后给它生糯米吃,饿狗囫囵吞,估计糯米到了狗的「十二指肠」(狗的这一段是否有十二个手指并起来那么长,没有量过),将狗宰杀,只取这一段肠蒸来吃。说法是食物经过胃之后,小肠开始大量分泌蛋白酶来造成食物的分化,以利吸收,此时吃这一段,「补得很」。

还是云南,有一种「烤鹅掌」,将鹅吊起来,鹅掌正好踩在一个平底锅上,之后在锅下生火。锅慢慢烫起来的时候,鹅则不停地轮流将两掌提起放下,直至烫锅将它的掌烤干,之后人单取这鹅掌来吃。说法是动物会调动它自己最精华的东西到受侵害的部位,此时吃这一部位,「补得很」。

这样的吃法已经是兵法了。

相较中国人的吃,动物,再凶猛的动物,吃起来也是朴素的。它们只是将猎物咬死,然后食其血或肉,然后,就拉倒了。它们不会煎炒烹炸熬煸炖涮,不会将鱼做成松鼠的样子,美其名曰「松鼠鳜鱼」。你能想象狼或豹子挖空心思将人做成各种肴馔才吃吗?例如爆人腰花,炒人里脊,炖人手人腔骨,酱人肘子,卤人耳朵,涮槽头肉,干货则有人火腿,人鞭?

吃,对中国人来说,上升到了意识形态的地步。「吃哪儿补哪儿」,吃猪脑补人脑,这个补如果是补智慧,真是让人犹豫。吃猴脑则是医「羊角风」,也就是「癫痫」,以前刑场边上总有人端着个碗,等着拿犯人死后的脑浆回去给病人吃,有时病人根本是到刑场上毙了就吃。「吃鞭补肾」,如果公鹿的性激素真是由吃它的相应部位就可以变为中国男人的性激素,性这件事也真是太简单了。不过这是意识形态,是催眠,所谓「信」。海参、鱼翅、甲鱼,都是暗示可以补中国男女的性分泌物的食品,同时也就暗示性的能力的增强。我不吃这类东西,只吃木耳,植物胶质蛋白,而且木耳是润肺的,我抽烟,正好。

说了半天都是在说嘴,该说说胃了。

食物在嘴里的时候,真是百般滋味,千般享受,所以我们总是劝人「慢慢吃」,因为一咽,就什么味道也没有了,连辣椒也只「辣两头儿」。嘴和肛门之间,是由植物神经管着的,这当中只有凉和烫的感觉,所谓「热豆腐烧心」。食物被咽下去后,经过食管,到了胃里。胃是个软磨,将嚼碎的食物再磨细,我们如果不是细嚼慢咽,胃的负担就大。经过胃磨细的食物到了十二指肠,重要的时刻终于来临。我们千辛万苦得来的口中物,能不能化成我们自己,全看十二指肠分泌出什么样的蛋白酶来分解,分解了的,就吸收,分解不了吸收不了的,就「消化不良」。

消化不良,影响很大,诸如打嗝放屁还是小事,消化不良可以影响到精神不振,情绪恶劣,心情不好,思路不畅,怨天尤人。自己烦倒还罢了,影响到别人,鸡犬不宁,妻离子散不敢说,起码朋友会疏远你一个时期,「少惹他,他最近有点儿精神病」。

小的时候,长辈总是告诫不要挑食,其中的道理会影响人一辈子。

人还未发育成熟的时候,蛋白酶的构成有很多可能性,随着进入小肠的食物的结构,蛋白酶的种类开始逐渐形成以至固定。这也就是例如小时候没有喝过牛奶,大了以后凡喝牛奶就拉稀泻肚。我是从来都拿牛奶当泻药的。亚洲人,例如中国人,日本人,韩国人到了牛奶多的地方,例如美国,绝大多数都出现喝牛奶就泻肚的问题,这是因为亚洲人小时候牛奶喝得少或根本没得喝而造成的。

牛奶在美国简直就是凉水,便宜,管够,新鲜。望奶兴叹很久以后,我找到一个办法,将可口可乐掺入牛奶,喝了不泻。美国专门出一种供缺乏分解牛奶的蛋白酶的人喝的牛奶,其中掺了一种酶。这种牛奶不太好找,名称长得像药名,总是记不住,算了,还是喝自己调的牛奶吧。

不过,「起士」或译成「忌司」的这种奶制品我倒可以吃。不少中国人不但不能吃,连闻都不能闻,食即呕吐,说它有一种腐败的恶臭。腐败,即是发酵,动物蛋白质和动物脂肪发酵,就是动物的尸体腐败发酵,臭起来真是昏天黑地,我居然甘之如饴,自己都感到不可思议。我是不吃臭豆腐的,一直没有过这一关。臭豆腐是植物蛋白和植物脂肪腐败发酵,比较动物蛋白和动物脂肪的腐败发酵,差了一个等级,我居然喜欢最臭的而不喜欢次臭的,是第二个自己的不可思议。

分析起来,我从小就不吃臭豆腐,所以小肠里没有能分解它的蛋白酶。我十几岁时去内蒙古插队,开始吃奶皮子,吃出味道来,所以成年以后吃发酵得更完全的起士,没有问题。

陕西凤翔人出门到外,带一种白土,水土不服的时候食之,就舒畅了。这白土是碱性的,可见凤翔人在本乡是胃酸过多的,饮本地的碱性水,正好中和。

所以长辈「不要挑食」的告诫会影响小孩子的将来,道理就在于你要尽可能早地、尽可能多地吃各种食物,使你的蛋白酶的形成尽可能的完整,于是你走遍天下都不怕,什么都吃得,什么都能消化,也就有了幸福人生的一半了。

所谓思乡,我观察了,基本是由于吃了异乡食物,不好消化,于是开始闹情绪。

我记得一些会写些东西的人到外洋走了一圈之后,发表一些文字,常常就提到饮食的不适应。有的说,西餐有什么好吃?真想喝碗粥就咸菜啊。这看起来真是朴素,真是本色,读者也很感动。其实呢?真是挑剔。

我就是这样一种挑剔的人。有一次我从亚利桑那州开车回洛杉矶。

我的旅行经验是,路上带一袋四川榨菜,不管吃过什么洋餐,吃上一根榨菜,味道就回来了,你说我挑剔不挑剔?

话说我沿着十号州际公路往西开,早上三明治,中午麦当劳,天近傍晚,突然路边闪出一块广告牌,上写「金龙大酒家」,我毫不犹豫就从下一个出口拐下高速公路了。

我其实对世界各国的中国餐馆相当谨慎。威尼斯的一家温州人开的小馆,我进去要了个炒鸡蛋,手艺再不好,一个炒蛋总是坏不到哪里去吧?结果端上来的炒鸡蛋炒得比盐还咸。我到厨房间去请教,温州话我是不懂的,但掌勺儿的说「我忘了放盐了」这句话我还是懂了,其实是我忘了浙江人是不怕咸的,不过不怕到这个地步倒是头一次领教。

在巴黎则是要了个麻婆豆腐,可是什么婆豆腐都可以是,就不是麻婆豆腐。麻婆豆腐是家常菜呀!炝油,炸盐,煎少许猪肉末加冬菜,再煎一下郫县豆瓣,油红了之后,放豆腐下去,勾兑高汤,盖锅。待豆腐腾的涨起来,起锅,散生花椒面、青蒜末、葱末、姜末,就上桌了,吃时再拌一下,一头汗马上就吃出来。

看来问题就出在家常菜上。家常菜原来最难。什么「龙凤呈祥」,什么「松鼠鳜鱼」,场面菜不常吃,吃也是为吃个场面气氛,不好吃也不必说,难得吃嘛。家常菜天天吃,好像画牛,场面菜不常吃,类似画鬼,「画鬼容易画牛难」。

好,转回来说美国西部蛮荒之地的这个「金龙大酒家」。我推门进去,站柜的一个妇人迎上来,笑容标准,英语开口,「几位?」我觉得有点不对劲,因为从她肩上望过去,座上都是牛仔的后代们,我对他们毫无成见,只是,「您这里是中国餐吗?」

「当然,我们这里请的是真正的波兰师傅。」

到洛杉矶的一路上我都在骂自己的挑剔。波兰师傅怎么了?波兰师傅也是师傅。我又想起来贵州小镇上的小饭馆,进去,师傅迎出来,「你炒还是我炒?」中国人谁不会自己炒两个菜?「我炒。」所有佐料都在灶台上,拣拣菜,抓抓码,叮当五四,两菜一汤,头上冒汗。师傅蹲在门口抽烟,看街上的女人走过去,屁股扭过来又扭过去。

所以思乡这个东西,就是思饮食,思饮食的过程,思饮食的气氛。为什么会思这些?因为蛋白酶。

叶落归根,直奔想了半辈子的餐馆,路边摊,张口要的吃食让亲戚不以为然。终于是做好了,端上来了,颤巍巍伸筷子夹了,入口,「味道不如当年的啦。」其实呢,是老了,味蕾退化了。

老了的标志,就是想吃小时候吃过的东西,因为蛋白酶退化到最初的程度。另一个就是觉得味道不如从前了,因为味蕾也退化了。六十岁以上的老人对食品的评价,儿孙们不必当真。我老了的话,会三缄其口,日日喝粥就咸菜,能不下厨就不下厨,因为儿孙们吃我炒的蛋,可能比盐还咸。

与我的蛋白酶相反,我因为十多岁就离开北京,去的又多是语言不通的地方,所以我在文化上没有太多的「蛋白酶」的问题。在内蒙,在云南,没有人问过我「离开北京的根以后,你怎么办?你感觉如何?你会有什么新的计划?」现在倒是常常被问到「离开你的根以后,你怎么办?你感觉如何?你适应吗?」我的根?还不是这里扎一下,那里扎一下,早就是个老盲流了。

你如果尽早地接触到不同的文化,你就不太会大惊小怪了。不过我总觉得,文化可能也有它的「蛋白酶」,比如母语,制约着我们这些老盲流。

《清晨的布达佩斯》A2701000008 · 2019年9月13日摄于匈牙利布达佩斯

本文根据《匈牙利联合报》相关文章整理。

不论对于外国人还是匈牙利人来说,匈牙利最神秘的习俗莫过于喝啤酒的时候从不碰杯。对此,一介广为流传的解释是:奥地利侵略者在1849年成功入侵匈牙利后碰杯相庆。这让匈牙利人感到耻辱,从此喝啤酒时不再碰杯。

但这种解释没有依据。首先,我们没有看到有关奥地利军队在那块战争胜利后举办庆祝活动的任何资料。相反,奥地利军队占领匈牙利后,将很多匈牙利将军送上了绞刑架,而奥地利当局认为处决为荣誉和责任而战的匈牙利将军这种做法极不妥当,所以不可能举行庆祝活动。其次,奥地利人喝啤酒时也没有碰杯的习惯。他们通常只是用酒杯轻叩桌子。

历史学家罗伯特 · 赫尔曼认为,匈牙利人喝啤酒不碰杯,是因为另一场战争,即匈牙利人收复布达城堡。

当时为了保护平民和历史建筑,匈牙利指挥官要求据守城堡的奥地利指挥官海因里希 · 亨茨放弃抵抗,不得屠杀平民及破坏历史建筑。但海因里希 · 亨茨对此置若罔闻,一连十多天向多瑙河对岸的佩斯进行炮击,导致70余平民死亡,以及大量历史建筑被毁。这彻底激怒了匈牙利人。当他们攻进城堡后,在辛特烈广场将亨茨击毙。

到了奥匈帝国时期,海因里希 · 亨茨作为奥地利的英雄,他的雕像被竖立在辛特烈广场。弗兰茨 · 约瑟夫亲自参加了雕像的揭幕仪式。在随后举行的宴会上,人们纷纷碰杯以示庆祝。这件事让匈牙利人感到非常郁闷,用不碰杯的方式来表达不满。

《京都即景》A0204000021 · 2010年12月4日摄于日本京都

管头髪叫「烦恼丝」还是很有些道理的,比如脱髪,就很让人烦恼。

当然,到了我这岁数,脱不脱髪问题不大,因为你不知道头髪和命谁先没,所以也就不会十分在意,但年轻人不一样。年轻人要找对象、混职场,脱髪便成了足以令人心烦意乱的大困扰,于是擦生姜,涂「章光」,再不济,去求神,去拜佛,八仙过海,各显神通,只求尽可能挽留住三千烦恼丝。

此等烦恼之事不光中国有,其他国家也有,比如日本。

日本的北海道有一座车站,站名「增毛」,意「增髪」。尽管车站四年前已经关闭,但由于「吉利」的站名,一直是脱髪者的「朝圣」之地。

有一个日本年轻人,连续两年跑到「增毛」车站「朝圣」,并拍照留念。照片清晰显示,两度「朝圣」之后,不但没能「增髪」,本就稀疏的头髪又蒸发了不少。

为了表达自己的失望和心酸之情,他将照片发到了社交网站上。

嗯,这个很日本式冷幽默。

《埼玉风光》A0211000003 · 2013年11月17日摄于日本埼玉

前些日子曾和外婆打趣说,人需见好就收,活得太长寿了也是个麻烦。一是「人还活着,可钱没了」,二是要么举目无亲,要么全是差了好几十岁的晚辈,聊不上天,说不上话,很无聊。

长寿真不见得是件好事。

最近读到一条新闻,说很多日本老妇人因为拮据,因为孤独,跑去便利店偷东西,然后等着警察来抓,为的就是能住进监狱。因为在监狱里,她们不仅能得到免费的三餐和免费的医疗,更重要的是,她们还可以和同样是奶奶级的狱友一起聊天、一起活动、一起看电视。如果生活不能自理,奶奶囚犯们还能得到经过训练的年轻女囚犯的照料和看护。

85岁的老奶奶田中千加子,年轻时在酒吧工作,没有养老金。退休之后,积蓄逐渐耗尽,又得不到任何其他帮助,万般无奈之下,她去商店行窃,最终如愿以偿进了监狱。

让千加子万万没想到的是,监狱居然在她85岁生日那天,特意为她举办了一个小小派对,有生日蛋糕和生日礼物。而在此之前的20年里,她从未有过一个体面的生日。

「我更享受在监狱里的生活,因为总是有人在我身边,让我一点也不觉得孤单。」她说。

正因为如此,很多奶奶囚犯出狱后不久,便又再度入狱,其中就包括千加子。在第二次出狱之前,千加子曾保证不再故技重演。

「但是我真正出去后,我无法阻止自己怀念牢里的一切。」她说。

据2016年的一项统计表明,有超过500名奶奶囚犯是犯罪次数超过五次的惯犯。

《龙纹扁足鼎》M0000000008 · 2016年2月16日摄于中国上海黄浦上海博物馆

2015年,北大历史系教授赵冬梅作客山东卫视的《我是先生》,节目中,与著名文物收藏家马末都就历史的真实性发生了一些争论。赵冬梅认为,作为一个历史学者,其使用就是追求历史的真实性;而马末都认为,历史没有绝对的真相,赵冬梅所说的追求历史的真实性,依据的也只是前人留下的文字,如此而已。他认为,研究和学习历史,其意义是从历史中获得某种借鉴或教益。

当两人争论不下之时,马末都问了赵冬梅一个问题:「司马光砸缸」这个在中国妇孺皆知的历史故事,其真实性如何。赵冬梅例举了一些资料,说由此推断,这个故事应该是真实存在的。但接下来,马末都幽幽地告诉赵冬梅,在司马光所处的那个年代,中国还没有能力烧造出能淹死人的大缸,所以,司马光砸缸不可能是真实的。这让赵冬梅有点措手不及,接下来只得顾左右而言它。

先不论孰是孰非,这件事情本身非常有趣。

作为一名北大历史系教授,赵冬梅在史学上的造诣应该比马末都要深厚;但马末都在争论中能占上风,其根本原因在于,除了历史,马末都还在考古及文物收藏方面也有颇多研究。这就意味着马末都比赵冬梅多了一个维度。而高维度对低维度,其优势是绝对的,就像当年火器时代的八国联军对冷兵器时代的义和团,完全是单方面的碾压。这就是所谓的「降维打击」。

《八岁》F0300000283 · 2019年12月26日摄于中国上海杨浦

上周六,趁一家人齐了,就把闹闹八周岁的生日提前过了。可到了昨天晚上,这小子跑到外婆和我跟前嘀咕:「明天是我的正式生日。」见他一脸的可怜兮兮,外婆问:「你明天能不能在学校里把作业做完?要是能,我就跟你娘商量,明晚再给你过回生日。」他一口答应:「能。」

今天接到他下课,外婆开口就问:「怎么样,作业做完没?」

「大部分都做完了,只剩一点点,回家很快就能完成。」他说。

于是,我们顺道接了他娘老子,一起找地方给这小子过了回「正式生日」。

心满意足地回到家后,剩下的作业果然一会会便做完了,足足提前了一个多小时。

妈的,看来平时作业做得晚,不是作业多,真的是磨蹭。