《越王勾践剑》M0000000002 · 2024年10月2日摄于中国湖北武汉湖北博物馆

1965年,湖北省荆州市江陵县望山村的一处古墓出土了两把青铜剑,一把没有铭文,而另一把的剑身上则刻有两行鸟篆铭文。经过几路专家的反复辨认、考证和研判,确认铭文为:「钺王鸠浅,自乍用鐱」,即「越王勾践,自作用剑」。由此断定,此剑为越王勾践所用之剑。同时出土的没有铭文的青铜剑与越王勾践剑极其相似,被认为是「辅剑」。

公元前494年,吴国击溃越国。在吴王夫差的威逼下,越王勾践被迫在吴国宫廷里服了三年苦役。被释放回国后,勾践卧薪尝胆、励精图治,一边发展国力,一边暗中备战。在此期间,勾践聘请龙泉宝剑的铸剑师欧治子倾力铸造了五把宝剑:湛庐、纯钧、胜邪、鱼肠、巨阙。越王勾践剑出土后,考古学家发现其与古籍中记载的纯钧剑十分神似,据此推测此剑便是出自欧治子的五剑之一。

尽管在地下封存了两千余年,越王勾践剑出圭时仍寒光闪现、锋利异常。当时有考古学家用其做划纸试验,两十余张张,刃到纸裂,切口齐整。

越王勾践剑曾多次出国展出,不幸的是,在一次出国展出过程中,剑刃受损,肉眼可见。可能是这个原因,2013年,这件稀世珍宝被列入第三批禁止出国文物名单。

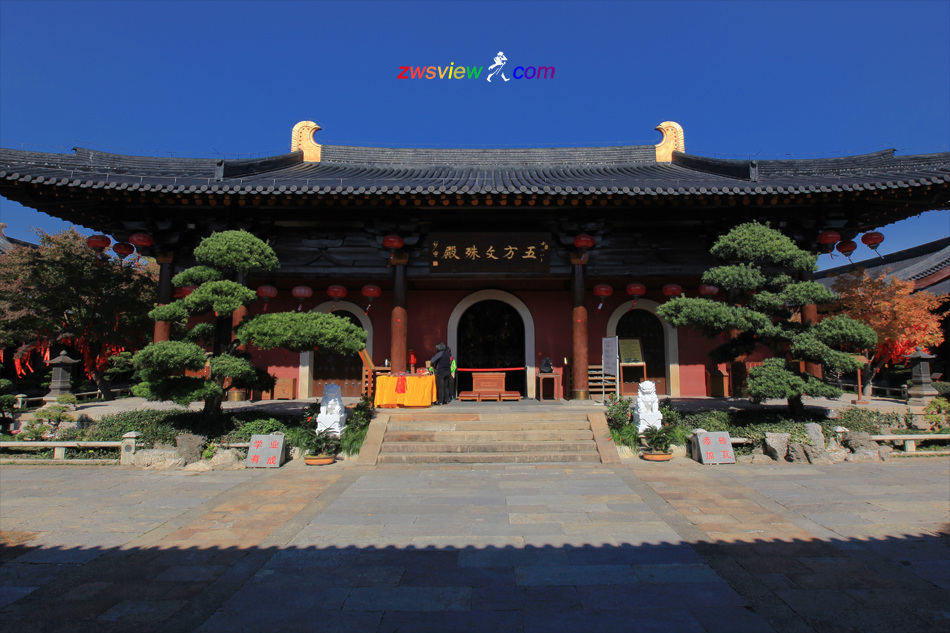

《五方文殊殿》A0101120001 · 2021年11月11日摄于中国上海松江知也禅寺

五方文殊殿,松江知也禅寺主殿。硕大的单檐庑殿顶,以及其上那对金色的鸱尾,彰显出大唐建筑特有的恢宏与庄重。

庑殿顶,最早称「四阿顶」。据《周礼 · 考工记》载,商朝已出现这种建筑形式,北宋时称「四注屋」,《营造法式》中又称「吴殿」。清雍正起,因明清时期「吴殿」多为前后带廊庑或周围带廊庑的大殿,故将其称为「庑殿」,其顶称「庑殿顶」。庑殿顶前后左右有四面斜坡,前后两坡相交形成一条「正脊」,左右两坡与前后两坡相交形成四条「垂脊」,故又称「五脊殿」。庑殿顶有单檐和重檐之分,重檐庑殿顶等级更高。单檐庑殿顶有四坡五脊,而重檐庑殿顶在单檐之下再加四条短脊,合计九脊。

庑殿顶建筑在中国古代等级极高,盛唐时期常见于寺院建筑。明清时,庑殿顶,尤其是重檐庑殿顶更是建筑规制中的最高等级,只有皇家建筑或孔庙大殿才能使用。现留存的庑殿顶建筑包括故宫的太和殿、英华殿、弘义阁、体仁阁,日本奈良唐招提寺的金堂等,其中太和殿为重檐庑殿顶。

《熊本街景》A0216000001 · 2024年7月28日摄于日本熊本

第二次世界大战时期,首次成功突入日本本土上空的不是美军,而是中国空军。

1938年,抗日战争形势异常严峻。当时中国空军力量薄弱,无力对日本本土实施轰炸。但为了震慑日本侵略者、鼓舞国内抗战士气、唤醒日本民众的反战觉悟,中华民国决策层决定对日实施一次「纸片轰炸」:投放传单进行心理战。由于此次行动并未实际投弹,与当时日军对中国军民无差别的狂轰滥炸形成强烈对比,时任航空委员会秘书长的宋美龄女士将此次行动称为「人道远征」。

5月19日下午,两架马丁139WC轰炸机从汉口机场起飞。飞机先飞抵宁波栎社机场加油并做最后准备。当晚两架飞机23:48再次起飞,飞越东海,利用夜色和云层掩护,于次日凌晨成功飞抵日本九州上空。飞机先后在长崎、福冈、久留米、佐贺、熊本等城市撒下超过百万份传单。传单由郭沫若等人编写,日本反战作家鹿地亘翻译成日文,内容包括《告日本国民书》、《告日本工人书》等,揭露日本军阀的侵略行为,呼吁日本民众不要受骗,站起来反抗。 完成任务后,两机安全返航,分别降落在江西玉山和南昌机场,加油后返回汉口。

此次行动主要指挥官为中华民国空军第14队队长徐焕升、副队长佟彦博,执行部队为号称「神鹰部队」的中华民国空军第14队。

「纸片轰炸」是第二次世界大战期间,反法西斯阵营对日本本土进行的首次空袭行动,其意义深远。 1977年,日本知名动画导演宫崎骏在其漫画作品《宫崎骏的杂想笔记》中的一个短篇《九州上空的重轰炸机》中,描绘了这次行动,表达了对中国飞行员人道主义精神的赞许。

《彩绘骑俑》M0000000076 · 2025年7月6日摄于中国上海浦东上海博物馆东馆

从某种意义上说,马镫的出现不但改变了古代的作战方式,甚至因此改变了历史。科技史学家林恩 · 怀特说过:「很少有发明像马镫那样简单,而又很少有发明具有如此重大的历史意义。马镫把畜力应用在短兵相接之中,让骑兵与马结为一体。」

马镫是谁发明的,众说纷纭。但迄今为止的考古证据是今年初的一则消息:南京五佰村东吴西奉家族墓出土的一件骑马俑明确显示当时已经出现了单边镫,年代为公元271年。所谓单边镫不同于双边镫即通常所说的马镫,其作用是便于上马,而非驭马。而最早的双边镫证据,是1970年南京象山琅琊王氏家庭墓出土的陶马,配有鞍及双边镫,年代为公元322年。

尽管仍有争议,但包括西方主流看法认为马镫为中国人所发明,比如史学家李约瑟在其所著《中国科学技术史》中提到,马镫被西方人称为「中国靴子」,而这种说法的源头,似乎是波斯人。波斯诗人鲁泰基曾用「中国鞋」指马镫。这一说法后被西方普遍引用。

很多学者认为,马镫在西晋时已经相当普及。这一结论似有值得商榷之处。如果稍稍关注一下就不难发现,唐代骑俑中有大量的无镫骑俑,说明马镫至少在唐朝的某些时期也尚未完全普及。

《石家河文化玉神人首》M0000000074 · 2025年7月28日摄于中国上海浦东上海博物馆东馆

石家河文化,因湖北天门石家河遗址群面临得名,新石器时代晚期至青铜器时代早期,分早期和晚期。早期约为公元前3000年至公元前2300年,晚期约为公元前2400年至公元前1900年。

石家河文化迄今已经发现青铜铜块、玉器、祭祀遗迹、城址及类似于文字的刻划符号,说明石家河文化已经具有了文明的雏形。

石家河文化出土的玉器尽管器形不大,但非常精美,其中被中国国家博物馆收藏的新石器时代的减地阳刻技法团形玉凤被学术界誉为「中华第一凤」。

这次在上海博物馆东馆展出的「玉神人首」也是石家河玉器的典型器型。是不是有点眼熟?对,像三星堆青铜人像。有学者推测,石家河文化很可能影响了三星堆文化的形成和发展。

《筵》C0000000108 · 2024年6月5日摄于中国上海徐汇润苑大酒楼

升学宴,古已有之。比较典型的,有「鹿鸣」、「琼林」、「鹰扬」和「会武」。

鹿鸣宴,兴起于唐代,沿用至明清,因宴会上要唱《诗经 · 小雅》中的「鹿鸣」诗而得名。鹿鸣宴通常设于乡试放榜次日,由地方官吏主持,受请之人除新科举子外,还有考场官员等。

琼林宴,始于宋代,是皇帝为殿试后新科进士御赐的宴会。琼林宴在宋都汴京著名的皇家花园琼林苑举行,故得名。

鹰扬宴,武科考乡试放榜后而设的庆宴,赴宴者为新中武举及武科乡试考官,其名取自《诗经 · 大雅 · 大明》「维师尚父,时维鹰扬」。

会武宴,始于唐代,为武科考殿试放榜后所设庆宴。

和现在的升学宴不同,鹿鸣、琼林、鹰扬和会武都由官府或皇家所设,有着一整套严格的仪规。

顺便说一下,现在的高考,差不多相当于旧时的乡试。

《阿育王舍利塔》M0000000062 · 2025年1月31日摄于中国浙江台州博物馆

公元977年,吴越国末代国王钱俶在西湖南岸夕照山修建了一座七层佛塔「皇妃塔」。因彼时夕照山称雷峰,故当地百姓俗称「雷峰塔」。

北宋宣和二年,雷峰塔因战乱毁于兵火,后南宋乾道七年重修为八面五层塔。从明起,雷峰塔因天灾人祸逐渐毁损,终于民国十三年九月二十五日彻底坍塌。

千禧年末,雷峰塔再次动工重建。

次年,在清理地基时,意外发现塔基下有一地宫,内有一铁函,函内一鎏金纯银阿育王舍利塔,其内又有一金盒,盒内供奉着佛螺髻发舍利。

参观台州博物馆时,一睹了阿育王舍利塔的真容。这件珍贵文物为浙江省博物馆收藏,这次在台州博物馆作为特展临时展出,实属幸运。

《花开仲夏》D0004000021 · 2024年5月16日摄于中国上海杨浦新江湾城湿地

端午的最初,通常认为是为纪念屈原或为纪念伍子胥或为纪念曹娥而立,众说纷纭,莫衷一是。中国近代诗人、学者闻一多曾就端午节的起源进行了深入的研究和探索,并将其成果记录在了《端午考》一文中。

我特意找出《端午考》粗略浏览了一下,文章广征博引,又多涉及古籍,读起来颇有些费力,于是又在清华大学网站找出一篇名为《闻一多和他的端午「祭龙说」》,介绍了闻一多关于端午起源的大致论据及观点,全文转载如下:

又逢一年一度的端午节,这个起源于战国时期的节日,在千年时光中形成了吃粽子、喝雄黄酒、挂菖蒲、赛龙舟、纪念屈原等习俗。而且,不仅是在中国,日本、韩国等东亚国家也同样将端午节视为各自国家年节岁时体系的重要组成部分,将其纳入各自国家民众生活文化和传统文化的脉络。

民间有关端午节起源和习俗的说法,主要有消灾防疫说、趋吉避凶说、悼念屈原说、清扫卫生说、调理阴阳说及龙的节日说等,广为流传的传说是端午节起源于楚国民众为了纪念投江自尽的屈原大夫。众多人文学者也曾试图科学地探讨端午节的真实起源。其中,为人熟知的著名诗人、学者清华大学中文系教授闻一多,就曾对端午的起源做过研究。

闻一多在《端午的历史教育》、《七十二》、《端午考》、《屈原问题》等几篇文章中,引用古代典籍,系统阐述了对于端午起源和风俗演变的「祭龙说」,即「端午为龙图腾崇拜民族的祭祖日」。他从五行「金木水火土」、五方「东西南北中」、五色「青黄赤白黑」的观念以及「五」与「龙」的特殊关系出发,认为五月初五即数字「重五」,古代传说「五龙治五方」,所以「重五日」就成了祭龙的盛大节日,也称为龙节。而赛龙舟便是「祭礼中半宗教、半娱乐性的节目」。龙舟活动的最初形式是当时人们农业生产中的一项重要活动,即祈求避水害、祈雨、消灾祛病。在古代中国人的心目中自然界的风调雨顺直接影响着五谷丰收,而龙主水,布云施雨,人们对龙自然产生了顺从、敬畏的心理,因此也用传说的龙的形象来装饰船,就成了「龙舟」。

在闻一多看来,古代龙舟盛行的吴越地区很早就有龙图腾崇拜的记载,龙舟则是龙文身从身体扩张到身体以外的用具,龙舟竞渡应该是史前图腾社会的遗俗。他更进一步推测认为,端午节最初可能只是长江下游吴越民族的风俗;东汉以来,随着吴越地域逐渐被开辟,在吴越文化与中原文化的互相交融中,端午作为节日才渐渐传播到了长江上游以及北方各地。

关于闻一多先生的立论,后来学者经过多番考证,认为其并不能全然令人信服;但他的这一论断却仍为人不断提及,成为一种不可忽视的对端午起源的解读。传统节日本身就带有时间的印迹,很多意义也都是后人不断衍生的。闻一多的观点作为一家之言,在这样的传统节日里,启发我们去思考中华文明演进的历史与现实的关系。