《长岛》F0300000272 · 2019年10月1日摄于中国山东长岛

下午三点,到家。离昨天拿到车刚好一天。

原本打算赶今晨六点的船,但担心昨天傍晚可能开始起风,便临时改在昨天下午离开长岛。

下午三点半在蓬莱的码头边拿到车,五点半把朋友先送到烟台,抽了支烟,在超市里买了几个面包捎着,开始连夜往回赶。

从烟台回上海,走沈海高速。路上车不多,还算顺畅,只是走没多远,天就暗下来了。有二三十年没开过夜车了,这回星夜兼程,一是连云港一带靠近高速的酒店都客满,找不到合适的地方过夜;二是知道外婆惦记着后备箱里的两箱海产,怕路上久了容易化。她嘴上不说,不等于心里不想。

在半道上的高速服务区稍事休息,吃了碗面,喝了口茶,然后继续赶路。等快到日照时开始犯困,只得再进服务区,停车,打盹。也就半个来小时,醒了,起身,继续上路。外婆实在是困了,说再睡一会儿。我说,你接着睡,我开车。

到了响水,我把车开进服务区,抽烟、喝茶,活动一下身子。等再想上路,出口封了。找值班协警一打听,原来是路上有团雾,高速封路。我跟他商量,说这会儿这边的雾好像不大,能不能让我再走一段。他挺好商量,说这样吧,你去帮我问问还有谁也想走,我再放最后一拨。

上路不久,雾渐渐起来了。快接近滨海服务区时,迎面扑来一团浓雾,几十米之外白晃晃一片混沌。我说这样不行,即使不出事,到前面岔道也一定会被拦下。那样的话麻烦就大了:吃喝拉撒都是问题。还得进服务区。怀揣着一万个小心又挣扎了几公里,等快到服务区时,雾浓得已经看不清车道线。

这一停就是半天,直到上午九点,雾开始散了,高速才重新开放。不过也好,我们正好趁这机会舒舒服服地睡了一觉。

后半程,除了在苏通大桥前堵了半个多小时,其他还算顺利。到家后,打开泡沫箱,冰化了,但海产还都凉着。外婆的心算是放下了,我也就跟着放下了心。

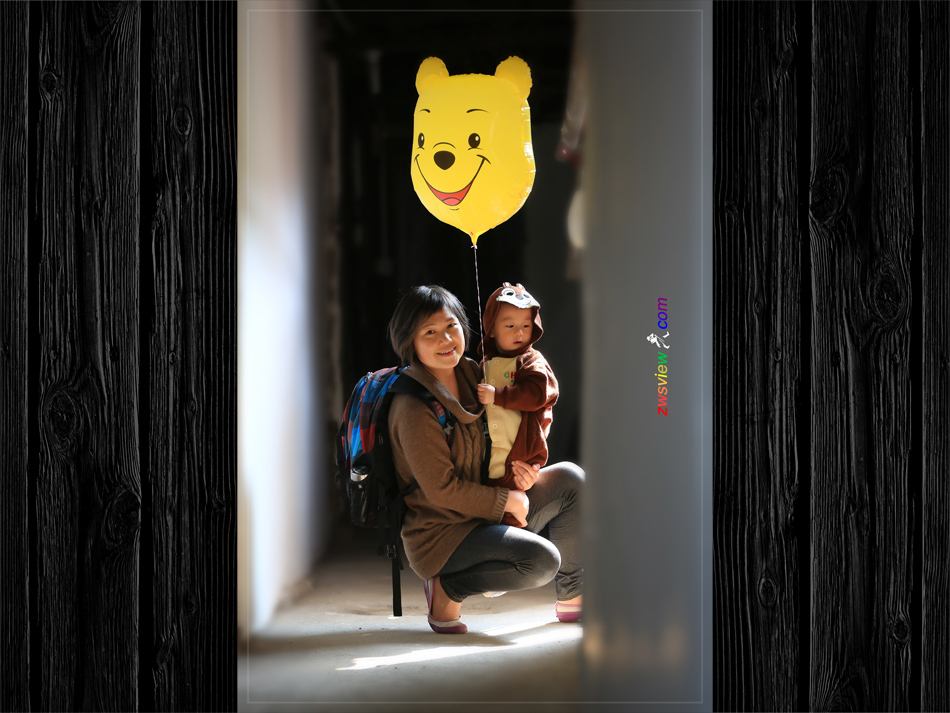

《春天的暖阳》F0300000267 · 2016年4月18日摄于中国上海嘉定南翔古猗园

三年多前的一天,闹闹发烧,无精打采。外婆、外公见窗外风和日丽,便开了车,带他去古猗园透透气、散散心。

刚才查了一下记录:最早的一篇日志写于2008年1月30日。从那以后,日复一日,年复一年,再没间断过。只是早先是记录在一个国内知名门户网站,但后来该网站的相关版块日渐没落,系统缺乏维护,导致大量日志丢失,蛮可惜的。不过,也正因为如此,这才有了《镜界》。

《镜界》有点个人笔记的意思,所记内容主要是闹闹成长过程中的点点滴滴和我们家鸡毛蒜皮的日常及鸡零狗碎的琐事。

这是我这辈子做过的最认真的一件事。每天多则数千字,少就三两行,有事记事,无事闲聊,十几年来,竟成了和吃、喝、拉、撒、睡一样的生活必须。

等我老了,走不动了,我会坐在春天的暖阳里,一边翻阅《镜界》,一边回想自己曾经的过往。我想那时,一定是老泪纵横。

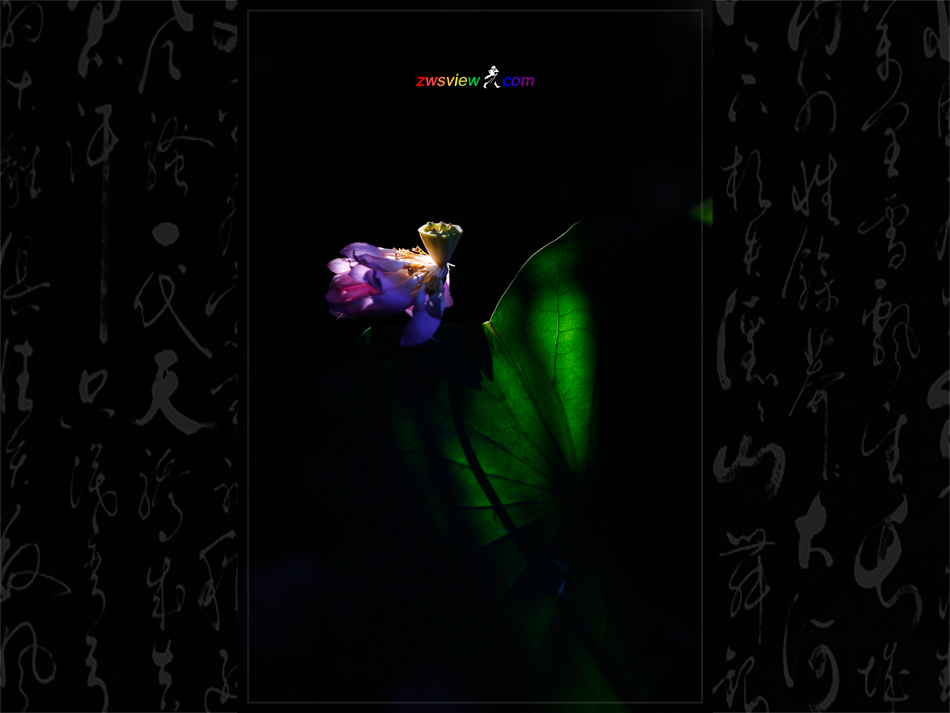

《「牧织」》F0300000265 · 2017年4月9日摄于日本冲绳那霸首里城

结婚没几天,隔壁阿姨一见到外婆跟我就「夸」:「啧啧,你们两个真是般配。」

我听了心里头一喜,腆着脸问:「怎么般配了?」

「奶油巧克力!」

今天七夕。按农历算,恰巧丫头生日。

丫头出生上户口,得有个名字。七夕生的,叫「巧巧」或「巧妹」,觉得都不怎么合适。一来怕撞名的太多,二来也显不出俺好歹也是个读过几天书的人。思前想后,决定叫「牧织」。这个名字既点了七夕的主题,读起来也文绉绉的,很有点「羲之」、「润之」的意思。

挺好的名字,后来怎么就没拿去给丫头上户口呢?问题出在上海话:「牧织」、「墨汁」同音。我寻思,丫头眼下看上去白白净净的,可要是日后肤色随她爹,「牧织」百分百会就她的绰号。

果断放弃。

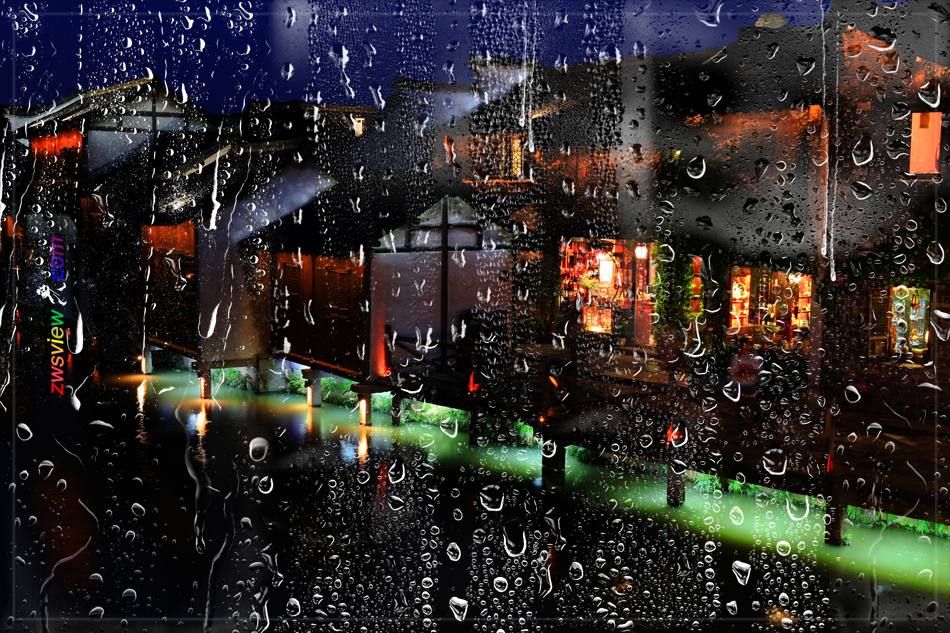

《窗外的雨》A0102030004 · 2013年4月27日摄于中国浙江嘉兴桐乡乌镇西栅

「落雨喽,打烊喽,小八腊子开会喽。」

待在家里的时候很喜欢下雨。

雨天通常会很安静,尤其是入夜之后,雨声容易让人出神。弄堂里没有芭蕉,但有很多的铁皮或玻璃钢的雨篷,雨点打在上面,嘀嘀哒哒的,也很动听。

这是春天的雨。夏天的雨则完全是另一番景象:眼看着浓云翻卷,眼看着天昏地暗,眼看着着暴雨倾盆,眼看着云收雨散,留下难得的凉爽,着实令人期待。

丫头还在读大学的时候,暑假在家。傍晚时分,就听得她突然一声狂叫:「下雨了!」。我和她几乎同时从沙发上跳起身冲向阳台,去看雨。

刚跑到阳台,一个惊雷在不很远的地方炸响。对面整幢楼的声控过道灯应声一下子全亮了起来。

「这个好玩!」

我们待在阳台里,一边看着雨,一边等着雷来炸亮对楼的过道灯。也不知道过了多久,雨停了,雷也没了。我们意犹未尽,心存不甘,竟然一起扯开嗓门冲着对楼「轰隆隆」、「轰隆隆」地狂吼了好几声,指望着能吼亮对楼的过道灯。

估计当时父女俩的脑子被雷劈短路了。

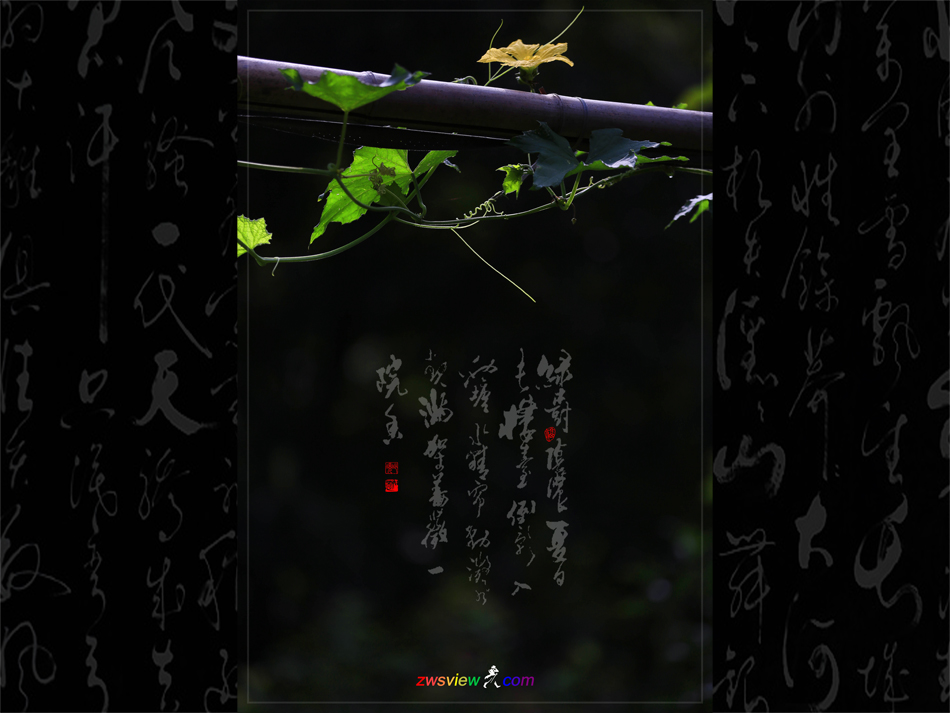

《夏》D0002000005 · 2015年7月25日摄于中国上海嘉定南翔古猗园

刚工作那天,七月末,上船台实习。几个钳工师傅闲聊,说现在的大学生不如先前的老大学生勤快,正巧被检查现场的副厂长听见。他指了指我,问那几个钳工:「他就是新来的大学生。你们有谁比他身上的汗多?」

我有些不好意思。汗流浃背,是因为我天生怕热,爱出汗。

一

小时候的夏天也同样的热。白天还有办法,可以从厨房的窗户里接根胶皮管子到弄堂里随时冲个凉水澡。到了晚上,那真是一点办法都没有。直接把席子铺在水泥地上,也是一身的汗。早先家里没有电扇,只能找把蒲扇煽。煽累了睡,热醒了再煽,如此反复,常常能折腾到下半夜。后来有了电扇,大伏天也依旧热得够呛,电扇里吹出的尽是热风。记得外婆怀孕的那年夏天,特别的热。到了晚上,两台电扇,一台搁在北边窗户往外抽热气,一台架在南边门口往家里鼓凉风。即便如此,也是躺到哪里,哪里就留下一滩的汗。

二

记得很小的时候,爷爷常常折来新鲜的藿香塞进老式的大瓷壶,和碎茶末一起泡茶,说是可以消暑。这种茶,酽酽的,微微的有些苦涩,但有一种清奇的香,很解渴。后来父亲也经常这样泡茶,只是大瓷壶换成了印着「抓革命、促生产」的硕大的搪瓷茶缸。

三

母亲在制药厂工作,三班倒。早班放工的时候,只要不上课,我都会去工厂门口接她下班。母亲经常在别人面前拿这事夸我孝顺。每当这时,我多少是有些惭愧的。因为去厂门口接的,除了母亲,还有她包里用干毛巾仔细包好的棕色玻璃药瓶里的「冷饮水」。尽管只是加了香精和糖精的冰水,但在那个年代,是胜过现在的「哈根达斯」的。捧在手里,很容易招来羡慕甚至是嫉妒。

四

晚饭后,父亲喜欢搬出桌子在街灯下打牌,我就安静地坐在边上。不是我喜欢看打牌,我是在等卖冰棍的路过。

小时候没有冰箱,卖冰棍的都是挎着个木箱走街串巷。木箱里头衬着厚厚的棉被。冰棍就放在棉被里,不容易化。隔三差五的,父亲听到「棒冰吃伐?奶油雪糕、赤豆棒冰」的吆喝声,从牌桌上抬起脸,问卖冰棍的:「断棒冰有伐?」

那时的冰棍一根是四分钱,但如果是棍子断了或冰棍碎了,就只卖三分或两分钱。倘若卖冰棍的回答说有,父亲会从口袋里摸出两分或三分钱来,让我去买来吃。倘若回答说没有,通常不怎么会有下文。这时,我只得悻悻地离开,自个儿找地方凉快。

《出海观鲸》F0300000250 · 2019年6月3日摄于冰岛

八程飞行,一程邮轮,两程渡轮,在不到半个月的时间里辗转了挪威、丹麦、冰岛、瑞典、芬兰、爱沙尼亚,蜻蜓点水、走马观花。

或许是刚从北非和西藏回来不久,旅途劳顿加上审美疲劳,使得原本有些期待的北欧之行除了冰岛出海观鲸之外,兴趣索然,兴奋不再,以至于第三天就有了早点回家的想法。这种感觉在以往的出行中并不多见。

北欧以高收入、高福利著称。据2015年4月联合国的一份报告,北欧五国:挪威、丹麦、冰岛、瑞典和芬兰,其幸福指数都在全球前十名之内。但与此同时,可能是由于这里地处高纬度地区,生存环境恶劣,这些国家的自杀率也同样位列世界前矛。有人调侃,说北欧五国的幸福指数之所以这么高,是因为不幸福的人都自杀了。

作为一个行色匆匆的观光客,很难对北欧有一个全面的了解和体验。况且这次的北欧之行又选择在春夏之际,风淡云轻、阳光明媚的最好时节,完全感受不到冬季的漫长和严酷。所以,只留下一些粗略而肤浅的印象:整洁、有序、恬淡、冷漠,以及较之东京、香港有过之而无不及的物价和当地人对阳光的极度渴望。

《小茴香》B0000000058 · 2018年11月11日摄于乌兹别克斯坦萨马尔罕

节食至今差不多有两年了,体重确实减了不少,从最初的九十多公斤减到目前的八十三公斤。

开始节食时,是给自己定了目标的:第一阶段八十公斤,终极目标七十五公斤。去年上半年,第一阶段目标达成,体重一度降到七十九公斤出头点。只是在这之后,应该是身体的某种机能开始发挥作用,只稍多吃一口,体重就拼命往上窜,增个两三公斤也就是十天半个月的事。但想降回去,难了。

节食一开始的时候,先是将食量减去一半。过些日子,等慢慢适应了,再减到原来的三分之一。这期间食物的结构作了些调整:减少碳水化合物,适当增加蛋白质的摄入,为是的最大程度地减少体内的脂肪,同时不让肌肉消耗过多。

节食是一个非常遭罪的过程,经常饿得头昏眼花,手脚发抖,有时甚至出现类似低血糖的症状。

越是饿,就越是馋。在节食的这两年中,看的最多的电视节目是美食,中国的,欧洲的,美国的,日本的。尽管美国的跟美食不太沾得上边,但看着胖子们大块朵颐那些浸透了黄油和糖浆的硕大的甜甜圈或不下五六层、夹满了奶酪和肉饼的硕大的汉堡,感觉超级的酣畅和过瘾。只是这类节目越看越馋,越馋越看,很有点自虐的意思了。

最近几个月,体重一直在八十至八十三公斤之间徘徊,蛮急人的。于是除了努力限制食量外,还适当增加了一些运动量,希望尽快把体重恢复到八十公斤以内。如此,遇上好吃的,就可以放纵一下而不至于过于内疚。若不然,活着还有什么劲。

唉。

《咖啡》B0000000057 · 2018年8月17日摄于肯尼亚内罗毕

不知道是不是因为对咖啡因不耐受,几乎每次喝咖啡都会觉得胃不舒服,泛酸,所以平时很少喝。有时进了咖啡馆,也多半会只是要一杯热巧克力。

即便如此,我还是醉过一次咖啡。

那是很多年前的事了。有一次参加一个技术谈判还是商务谈判,桌前摆了一杯咖啡。一开始还有些注意,没怎么喝。但谈判正式开始后,这边就有点分心了,无意识地端起咖啡喝了起来。半小时之后,觉得有些不得劲儿了,头晕得厉害,恶心,想吐。

我起身,想去洗手间洗个冷水脸缓解一下,这时才发现身后站了一排服务员,手里全都捧着咖啡壶,只要见到杯子空了,悄无声息地就给重新续满。我恍然大悟:自己平时习惯喝茶,刚才一定是下意识地把咖啡当茶在喝。一口接一口,连着半个小时,硬生生把自己给灌醉了,整个下午都昏昏沉沉的。

还好那次并非由我主谈,不然真糗大了。

《小食》B0000000054 · 2018年7月14日摄于中国上海杨浦

中餐通常是桌餐,热乎且热闹,但有一样不好,就是不怎么卫生。如果彼此之间都很熟,心理上还能接受,可要是身边全是陌生人,那是蛮够呛的。好在现在很多餐馆都意识到了这一点,上菜时大都会配上公筷、公勺;讲究一点的,会安排分餐。

早年,有一回北欧的一家设备供应商在上海贵都大酒店举办推介会,午餐就安排在酒店里。席间,服务员不停地端着一个个硕大的、堆满鸡、鸭、鱼、肉的大盘子在客人跟前晃一圈,然后退下。那时我像刘姥姥初进大观园,全不知怎么回事,加上脸皮也没现在这般厚,想问,但觉得抹不开脸,就一直憋着。到未了,到了上甜点和咖啡的时候,我终于忍不住了,轻声问身边的同事:「刚才服务员端上来那么多菜,为什么只给看,不给吃?」

同事听了哈哈大笑:「这叫『分餐制』。服务员把菜端上来给客人看了之后就去后头把菜按人头分成一个个小碟,再送到每个客人跟前。老外不习惯桌餐,觉得那样不卫生。你刚才吃的那一道道菜就是这么来的。」

「哦,原来这样。」

《换一个角度看多瑙河》F0300000209 · 2019年1月18日摄于中国上海长宁维京游轮中国总部

浪荡了一个多月的太阳总算想着回来了。久违了。

下午参加了维京中国总部的一个茶会。关注这家瑞士主推欧洲内河的游轮公司有段时间了。尽管航线沿途的主要城市很多都已经走过,但还是很想体验一下「躺着游欧洲」。只是今年上半年实在没有时间了,等十月份的具体日程出来后,争取抽时间走一趟。

茶会从下午一点半签到到四点半结束,持续了三个小时。头一个小时的介绍和后一个小时的咨询信息量很大,收获也丰,中间一个小时是一个女「文青」介绍带娃走莱茵河航线的体验,蛮折磨人的:管荷兰叫诺德兰,诸如此类,反正就是管佛罗伦萨叫翡冷翠的那种。听了头大。

从维京出来,外婆说去同济大学。那里晚上有一场教工民乐演出。

从维京到同济,地铁十号线直达,我们却跑去倒公交:71路换123路。71路「中运量公交」是上海唯一的一条BRT,之前听说过,见到过,就是没坐过。今天顺道体验一把。

演出晚上六点半准时启幕,参演人员都是刚成立一年多的同济大学教工民乐社团的「零门槛」学员,很认真,只是有点节奏不齐外加五音不全。

外婆问我演出怎么样。我说,基础班过于基础,提高班有待提高。「鹅、鹅、鹅」,差不多就这意思。她又问,以后再有这样的演出还来不来。我说要是刚巧碰上家里停水停电可能会来。说完,两人一阵大笑。

《有阳光的日子》F0300000208 · 2018年10月29日摄于中国上海浦东世纪公园

雨总算停了,但也只是暂时的。天气预报明天依然会有雨。

不记得多少日子没见到阳光了。去年十二月初的一个周末,全家在必胜客用餐。那天天气不错,我说就去外面的露天餐桌,一是那里空,不用等座;二是可以捎带着晒晒太阳,因为第二天就要开始下雨,且持续一周。如果没记错,打那以后,就再也没有见到过阳光。

昨、今两天起得都很早,去离家五六里地的麦德隆。工商银行信用卡和麦德隆联手促销:周末满二百减五十。年近了,外婆说家里也是需要备点年货,只是促销活动有限额,全上海只有头两千个工商银行信用卡客户才享受得到优惠,所以一连几个周末都得早起,很有点不习惯,但为家里省下好几百块钱。手头的这张工商银行信用卡不知道多少年没用过了,一直想去银行退了,因为里面还有些余额,也就一直没机会退。等这次活动结束,卡里的余额应该也花得差不多了,能退就退了。

援助乌兹别克斯坦项目还有一项没有收尾,这些天一直在等待通知,跑一趟重庆,所以没敢出远门,有点憋。闲了就刷刷新闻、有一搭没一搭地读几页书,再就是翻翻旧照。这个项目结束后,我打算彻底歇下来。人生苦短,能多留几天自由自在的日子,算是对自己的犒赏。

可能是季节和天气的原因,最近总感觉有点提不太起精神,没怎么碰相机。

接下来的一周,周一到周三闹闹期末考试。周四约了打算四月份一起进藏的朋友商量一下行程;周五预约了「维京内河游轮」的下午茶,想先了解一下。如果合适,或是今年秋天,或是来年春末夏初时节找机会去体验一回,听说蛮不错的。

好在年近了,春天也就不远了。像这样百无聊赖的日子应该所剩无几,胡乱找点事也就打发掉了。

《夜台北》A0103010006 · 2016年10月27日摄于中国台湾台北

中国很多城市「禁摩」,这在其他国家并不多见。禁摩的理由很多,像人均占路面积、人均废气排放相对较高云云,根本不值得一驳。这样的比较只有当客车满载的情况下才有意义。事实上,大多数私家车在大多数情况下都不会满载上路。就我个人而言,开车的这些年如果平均下来,不会超过两人。其他的理由像容易滋生飞车抢夺等治安案件就更荒唐。因为有人拿菜刀砍人,把菜刀也禁了?

当然,有些原因我是比较认同的:由于缺乏保护,摩托车一旦发生意外,驾驶员和乘员受到的伤害往往比汽车要严重得多。

年轻的时候因为买不起汽车,我有好多年都以摩托车代步。当时也有不少朋友劝我,说摩托车太危险,几乎没有不摔的。而且一旦摔车,断胳膊断腿还算是比较轻的伤害。

开摩托车的那些年,我经常走逸仙路,一条市区通往吴淞港区的重要通道。被风驰电掣的集装箱卡车追着跑是常有的事。幸运的是,我的摩托车教练经验非常丰富,在教授驾驶技术的同时,反复向我们强调上路后可能会遇到的各种状况以及应对措施。像如何跟车,他反复强调一定要跟着前车的一侧车轮走。这样做,一是让前车司机可以通过后视镜知道你在跟车;更重要的是,卡车是双排车轮,而摩托车只有前后两个轮子。如果跟在前车的中间,一旦路面有障碍,前车避开了,但跟在后面的摩托车根本来不及反应,很容易出事。诸如此类,让我们受益匪浅,加之我一直谨小慎微,在近十年的时间里一直没出过事。

但该来的终究会来。

二十年前的一个夏天,我开着摩托带外婆去曲阳路上的易买得购物。回程的时候已是掌灯时分,路面有些昏暗。当我们跑到原八一电影机械厂门口时,车突然晃了起来。当时我就感觉不妙,一边努力掌控摩托车,一边跟身后的外婆说:「要摔车了,你无论如何都要抱住我,其他的不用管。」这还是十年前教练教的:一旦摔车,最好的应对措施就是不要人车分离,然后顺势而为。

车越晃越厉害,已经完全无法掌控。我找了一个时机,等车倾得最厉害的时候索性压下车身,连人带车帖着路面朝前滑。事实证明我这样做是对的:我们滑行了足足有四五十米,但除了衣服有些脏,人毫发无损。

等人车完全停下之后,我才知道为什么摔车了:一辆公交车漏油,司机发觉后只是将车停在路边,一边和售票员说笑,一边等待救援。他们既没有打开双闪发出警示,也没有在有油的地面上放置三角警示牌。我让外婆去通知公交车司机采取措施,自己一边打电话报警一边小跑着到我刚才翻车的地方指挥其他车辆避让。幸运的是,有几辆小车成功地避开了危险;但不幸的是,有一辆摩托车不知怎么想的,完全不顾我的警示,结果摔断了胳膊。

这次事故之后不久,在朋友的劝说下,我把摩托车卖了。

只是即使二十年之后,我依然会怀念当年在引擎的轰鸣声中穿行在路上的感觉。

前几年,有一次急事要打「摩的」。我跟「摩的」司机说,钱我给,但车我来开。