《蓝色妖姬》D0012000002 · 2013年4月21日摄于中国上海松江辰山植物园

郁金香进入欧洲是在1530年。这一年,葡萄牙从奥斯曼帝国引种了郁金香。二十四年之后,奥地利驻奥斯曼帝国大使将一些郁金香种子带回维也纳,并赠送给了他的朋友,在维也纳皇家花园当园丁的克卢修斯。克卢修斯是知名的植物学家,经过他的悉心栽培,登陆欧洲的郁金香种子终于发芽、生长、开花了。1593年,克卢修斯受聘担任荷兰莱顿大学植物园的主管。他随身携带了一些郁金香鳞茎来到荷兰。这种来自异国的花卉第二年便在荷兰第一次绽放。

17世纪的欧洲属于一个充满炫耀、猎奇和好大喜功的时代。花园和鲜花是贵族和商人们奢华生活的一部分。实际上,无论任何时代,社会中的上等阶层总是渴望得到地位的标志,现在可能是法拉利跑车、游艇和私人飞机;而那时,豪宅、花园和鲜花,特别是异国情调的郁金香,则是他们向往的新宠。但由于郁金香被引种到欧洲的时间很短,数量自然非常有限,因此价格也极其昂贵。一般少数富有的达官显贵家里都摆有郁金香,作为观赏品和奢侈品向外人炫耀。一块豪华的郁金香贴片、一次用郁金香加以装点的聚会、甚至奢侈地装饰着郁金香的窗框,都成为了一种昭示社会地位的手段。在当时,巴黎的时尚女子上街,如果能戴上一朵郁金香作为装饰,便会觉得身价倍增。当时巴黎的一位富家小姐出嫁时,所有的嫁妆,竟然就是一枚稀有品种的郁金香球茎。

1634年,郁金香突然之间摇身一变,成为当时荷兰最时髦、最火爆的投机标的,很多参与者一夜暴富,一时间全荷兰从贵族到平民都投向其中,导致郁金香价格暴涨。到1637年,一种名为「永远的奥古斯都」的郁金香每一株的价格达到了令人咋舌的6700荷兰盾,而当时荷兰人的年平均收入只有150荷兰盾。由于一花难求,很多荷兰人甚至购买尚未收获的期货郁金香。不幸的是,这场由疯狂的博傻引发的郁金香泡沫于1637年2月4日在毫无征兆的情况下突然崩溃,一周之内,郁金香的平均价格暴跌九成,很多普通品种的价格甚至比当时的洋葱还要便宜。这就是荷兰历史上著名的「郁金香事件」。

尽管郁金香带来过巨大的伤痛,但这种高贵而神奇的花卉依然深受荷兰人的喜爱,和风车、木履、奶酪一样,甚至成为了荷兰的代名词。

《郁金香》D0012000001 · 2012年4月15日摄于中国上海南汇上海鲜花港

韩国人说活字印刷术是韩国发明的,相信是能拿得出一些「证据」的,不会无中生有。也许在某次考古中发现地上有一坑,经研究后感觉这应该是远古时一屁孩摔了一跤留下的,并以此认定这是世界最早的活字印刷案例。说它一点没道理也不好说。自娱自乐,开心就好。

每个人都应该要有民族自豪感。但中国有野樱花,便说日本樱花是中国的;中国有鲤鱼,便说日本锦鲤是中国的;这就很韩国了。

前些年,有人说郁金香是中国的。除了李白的「兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光」诗句可以佐证之外,中医也历来将其入药:「味苦、辛、平,化湿辟秽,主脾胃湿浊、胸脘满闷、呕逆腹痛、口臭苔腻」。可惜的是,此「郁金香」非彼郁金香,完全不是同一属植物。

认为郁金香中国的还有另外一个证据,就是在中国的新疆及内蒙有多达10个品种的野生郁金香分布,但其中绝大部分品种在中亚、西亚、蒙古、西伯利亚、东南欧、埃及、地中海等地也都有分布。但令「郁金香是中国的」们深感郁闷的是,最新的研究表明,目前世界范围内的所有栽培郁金香品种均非来自中国境内的10个野生郁金香品种,而是分别来自克里米亚、喜马拉雅山脉、帕米尔高原、外高加索、伊朗、土耳其、保加利亚等地。

无论是化石证据还是分子生物学研究都表明,郁金香的祖先很可能来自久远的,不像现在这么寒冷的北极,只是在第四纪冰川期,和其他很多生物一样逐渐南迁,最终在中亚及周边一带演化出了第一批野生郁金香。

最早对郁金香进行人工栽培的是塞尔柱人。这个突厥人的分支在公元11世纪势力非常强大,横扫如今的伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯和土耳其。他们建立起庞大的塞尔柱帝国,同时也将郁金香带到了这一地区。据说当时有一个波斯诗人见到郁金香后欣喜不已,并写了一首诗表达了对它的赞美。这首诗是最早,同时也是最可靠的有关郁金香的文献记录。

一个世纪之后,塞尔柱帝国灭亡,但郁金香不但没有失宠,反而在后来的奥斯曼帝国备受推崇,因为在用阿拉伯字母拼写的旧土耳其文中,「郁金香」一词的词形与真主「安拉」相同,郁金香也因此有了宗教象征,受到奥斯曼皇族的青睐,一度成为皇室标志,到16世纪,甚至还成为了帝国标志。这一时期,土耳其人开始重视并着手郁金香品种的筛选和培育,而不单单像以前那样,只是从挖取野生郁金香栽种。这被认为是栽培郁金香的真正起源,而起源地是奥斯曼帝国的首都伊斯坦布尔。

《秋天的白桦林》D0010000001 · 2017年9月23日摄于中国内蒙古赤峰

秋天为什么会如此艳丽?

亿万年的竞争,使得自然界的植物总是以最高效的方式生存和繁衍,以尽可能减少能量的消耗。这似乎是自然界最基本的一条法则。

树叶存在的意义在于两个方面:一是通过其所含的「叶绿素」吸收光线以合成养份,二是通过「蒸腾作用」以避免被阳光灼伤。植物的叶子之所以呈现为绿色,正是由于叶绿素的存在。进入冬季,气温下降,日照变短,树木为了能够顺利度过严冬,通常会进入休眠状态。冬季的树叶不但显得多余,而且继续蒸发水份和消耗养份。这时,树叶自身会产生一种激素,叫「脱落酸」。在脱落酸的作用下,叶柄基部产生一个「离层」,阻断树木向树叶的水份输送,于是叶绿素开始分解,树叶不再是绿色,而是变得枯黄,并最终飘落。

但飘落前的枫叶为什么不是枯黄,而是鲜红。为什么?

树叶的颜色由其所含的色素种类所决定。一般状态下,树叶含有大量的叶绿素,因此,树叶呈现出生机盎然的绿色。但随着光照的减弱以及气温的降低,一些种类的树叶会产生出另一种叫「花青素」的色素。花青素有一个特点,就是在碱性环境下呈现蓝色,在酸性环境下则呈现红色。枫、黄栌等少数几个树种的叶细胞液是弱酸性的,因此,一到秋天,随着花青素的产生,枫、黄栌等的树叶就成了红色。

那么,枫叶中花青素的意义何在?

植物在落叶前会尽可能地回收叶子中所剩的养分。然而,回收养分需要消耗能量,这部分的能量由细胞内的叶绿素和线粒体产生。

但随着树叶老化,其中的叶绿素不断分解,而分解后所形成的物质受到太阳光直接照射会产生出有毒的「氧自由基」。氧自由基能够破坏细胞,而细胞内的叶绿素和线粒体遭到破坏,便无法产生出回收养分所必需的能量。由此推断,某些种类的植物利用叶黄素和花青素来遮蔽阳光,以保护叶子细胞,延长养分回收的时间。

但银杏树叶到了秋天却是一片金黄。为什么?

大多数的树叶中除了叶绿素之外,还有其他种类的色素,如叶黄素。通常情况下,树叶中叶绿素的的含量远高于叶黄素,因此树叶呈现出绿色。但随着叶绿素的分解,其含量逐渐降低后,树叶便渐渐地由绿转黄。

如果遵循能量利用最大化这一自然界的基本法则,叶黄素应该和叶绿素同时分解,而不是随着树叶一起飘落。但我们看到的现象并不是这样。为什么?

关于秋叶变色的意义,目前尚没有一个统一的解释。有一种说法,就是叶黄素与叶绿素一样,也会吸引特定光谱的能量,并传输给叶绿素以合成养份。基于这一观点,金黄的秋叶其实是叶黄素在完成其最后的使命,直到叶绿素完全分解,然后随枯叶一起飘落。

《残荷》D0002000003 · 2018年7月12日摄于中国上海嘉定南翔古猗园

我们通常所说的荷花也叫莲花,二者属同一种植物,只是叫法不同。感觉上,「莲花」似乎较「荷花」更正式些。佛教寺庙中一些菩萨的荷花型宝座,其正式名称叫「莲花座」;还有就是黄山形若荷花瓣的最高峰,它的名称叫「莲花峰」而非「荷花峰」。除了花有称「荷花」之外,其他诸如「莲蓬」、「莲子」、「莲藕」等都以「莲」称,鲜有例外。

容易混淆的是睡莲。尽管莲和睡莲花期非常相近,而且都为水生植物,但二者分属莲科和睡莲科,不是同一种植物。从外形上看,莲花叶、花均出水,而睡莲叶则多浮水而生,其花贴水而开。

莲花从古至今广受喜爱,文人骚客多借以言情明志,如:「制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳」,又如「菡萏香清画舸浮,使君宁复忆扬州」。其中「芙蓉」、「菡萏」皆指莲花。「芙蓉」指的是「水芙蓉」,亦即莲花;而「菡萏」特指含苞待放的莲花。

《荷包牡丹》D0008000001 · 2013年4月20日摄于中国上海嘉定古猗园

马铎,明永乐十年状元。马铎有一同窗,叫林志,乡试、会试皆在马铎之上,唯殿试屈居第二,颇为不服。永乐帝朱棣获知此事后,出一上联,让马铎、林志对出下联,一争高下。朱棣所出的上联是:「风吹不响铃儿草」。永乐帝话音刚落,马铎应声而对:「雨打无声鼓子花」,不但对仗工整、巧妙,而且暗喻为人处世要低调,风吹不响、雨打无声。龙颜大悦,高下立分。

铃儿草、鼓子花,说的正是荷包牡丹。

荷包牡丹,因其红色鸡心花形似荷包,且叶似牡丹而得名。

荷包牡丹并非牡丹。牡丹为芍药科植物,而荷包牡丹为紫堇科植物。荷包牡丹又名「鱼儿牡丹」。宋朝诗人周大必在其所著《咏鱼儿牡丹并序》中有如下描述:「鱼儿牡丹,得之湘中,花红而蕊白,状似双鱼,累累相比,枝不胜压,而下垂若俯首然,鼻目可辨,叶与牡丹无异,亦多二月开,因是得名。」

荷包为中国传统的定情之物,因而有人将荷包牡丹比作中国的玫瑰。但,玫瑰有香,而荷包牡丹有毒。

《垂丝海棠》D0007000002 · 2014年4月6日摄于中国江苏扬州瘦西湖

繁于桃李盛于梅,寒食旬前社后开。

半月暄和留艳态,两时风雨免伤摧。

人怜格异诗重赋,蝶恋香多夜更来。

犹得残红向春暮,牡丹相继发池台。

海棠是中国传统的观赏花卉,和牡丹、兰花、梅花并称「春花四绝」,自古以来深得文人雅士的喜爱,也留下了许多关于海棠的脍炙人口的曼妙诗篇。但很可能,诗人吟诵的海棠和你所理解的不是一回事,因为在中国,好几种花卉都称为「海棠」,尽管它们可能分属完全不同的科属:

西府海棠,小乔木,蔷薇科苹果属;垂丝海棠,小乔木,蔷薇科苹果属;木瓜海棠,小乔木,蔷薇科木瓜属;贴梗海棠,小乔木,蔷薇科木瓜属;四季海棠,肉质草本,秋海棠科秋海棠属;湖北海棠,乔木,蔷薇科苹果属;西湖海棠,落叶乔木,蔷薇科苹果属。

这些海棠花形、花色、花期等差别很大,比较好区别。但西府海棠和垂丝海棠非常相似,常被混淆。我对比过很多图片,发现二者之间最简便易行的辨认方法是看它们花梗的颜色:绿色的是西府海棠,而紫色的则是垂丝海棠。

《林下虽无倾国艳 枝头疑有返魂香》D0006000001 · 2013年2月16日摄于中国上海浦东世纪公园

林下虽无倾国艳,枝头疑有返魂香。

新妆未肯随时改,犹是当年汉额黄。

「腊梅」,还是「蜡梅」?一直颇多争议。最近看到一份资料,详析二者的出处与先后,较为可信,摘录如下:

蜂蜡俗称黄蜡。腊梅开黃花,原名黄梅。古籍《礼记》上说:「蜡也者,索也。岁十二月,合聚万物而索飨之也。」古代十二月的一种祭祀就叫「蜡」。因当时岁暮为举行大祭祀之月,故农历十二月就叫蜡月。而腊梅开于蜡月,故此得名。「蜡」字系周代所用,秦代改用「腊」字,因而蜡月和蜡梅的「蜡」字,可和「腊」字通用。

据王世懋《学圃余疏》考证,在宋神宗熙宁年间,王安石曾写有咏黄梅的诗。后来,在宋哲宗元祐年间,一代文豪苏东坡和黄山谷,因见黄梅花似蜜蜡,遂将它命名为「蜡梅」,说它「香气似梅,类女工撚蜡所成,因谓蜡梅」。由此蜡梅名噪一时,鼎盛于京师。后来诗家在咏蜡梅诗中,常在「蜡」字上下功夫,做文章。如「蝶采花成蜡,还将蜡染花」等。

《枝横碧玉天然瘦 蕾破黄金分外香》D0006000002 · 2014年1月19日摄于中国上海静安大宁灵石公园

蜡梅非梅。

「蜡梅」是蜡梅科蜡梅属植物,而「梅」则是蔷薇科李属梅亚属植物。蜡梅亦非「腊梅」,因花开于农历腊月,故常被误作「腊梅」,后约定俗成,皆称「腊梅」,而「蜡梅」反鲜为人知。清陈淏之在其所著《花镜 · 卷三花木类考》中对蜡梅有较为详细的描述:

「蜡梅俗作腊梅,一名黄梅,本非梅类,因其与梅同放,其香又相近,色似蜜腊,且腊月开,故有是名。树不甚大而枝丛。叶如桃,阔而厚,有磬口、荷花、狗英三种。惟圆瓣深黄,形似白梅,虽盛开如半含者名磬口,最为世珍。若瓶供一枝,香可盈室。狗英亦香,而形色不及。近似圆瓣者,皆如荷花而微有尖;仅象狗英者,皆由用狗英接换故也。若以子出不经接过者,花小而香淡,其品最下。实如垂铃。夏熟。采取试水,沉者种之多生。产荆襄者,为上。今南浙亦盛,其本亦过枝,不宜接换。」

古诗中常见的「寒梅」、「干支梅」、「雪梅」、「冬梅」等,多指「蜡梅」。

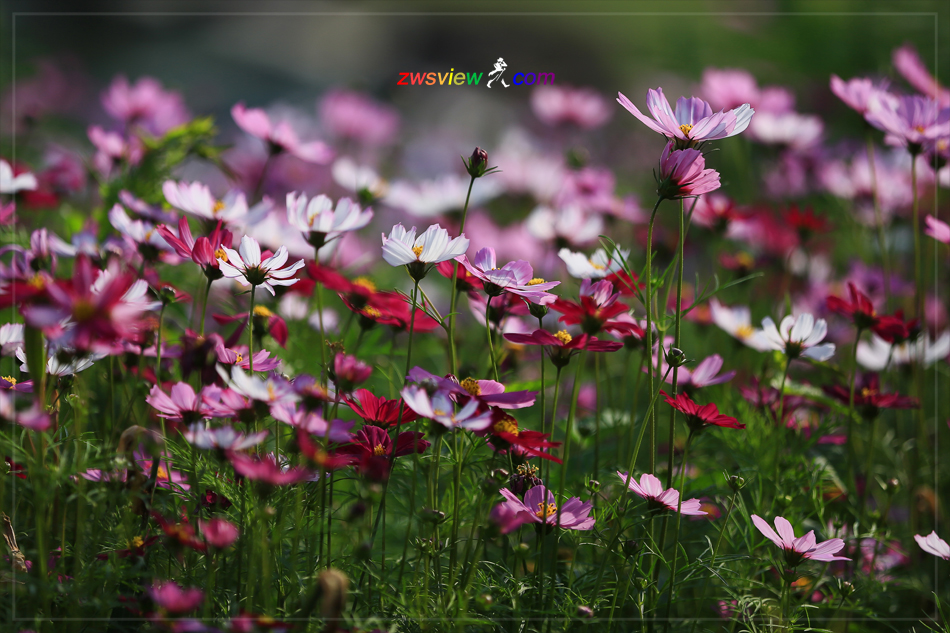

《波斯菊》D0004000001 · 2013年5月5日摄于中国上海徐汇上海植物园

波斯菊,菊科秋英属一年或多年生草本植物。

很多人将波斯菊称为「格桑花」,也对,也不对。

「格桑花」是汉人的叫法,藏语是「格桑梅朵」。「格桑」意为「幸福」,「梅朵」意为花,「格桑梅朵」就是「幸福之花」。

曾经查过很多资料,想弄清楚格桑梅朵到底是什么花,但没有确切定论。比较集中的有两种说法:一是「格桑梅朵」特指蔷薇科的金露梅;另外就是「格桑梅朵」并非某一特定植物,而是包括波斯菊在内的很多野花的统称。

第一种说法的理由是,金露梅根系发达,在高原具有更强的生命力,而且确实有很多藏民也将金露梅叫作格桑梅朵。但后一种说法更为可信。首先,金露梅有自己确定的藏名「班纳合」;再就是,和爱尔兰的幸运草类似,藏民有「找到了八瓣的格桑花就找到了幸福」的说法,而金露梅的花瓣通常只有五枚,倒是波斯菊的花瓣有八枚,在藏区有「八瓣梅」之称。

《虞美人》D0003000001 · 2011年4月23日摄于中国上海嘉定南翔古猗园

虞美人,罂粟科罂粟属植物,一年生草本。

虞美人寓意离别、悲歌,可能源于其名之由来。

相传项羽兵败垓下、四面楚歌之时,宠妃虞姬为断项羽后顾之忧,以剑自刎。血溅之处,艳花即生。此花便是「虞美人」。

北宋女词人魏夫人曾作《虞美人草行》:

鸿门玉斗纷如雪,十万降兵夜流血。

咸阳宫殿三月红,霸业已随烟烬灭。

刚强必死仁义王,阴陵失道非天亡。

英雄本学万人敌,何用屑屑悲红妆。

三军散尽旌旗倒,玉帐佳人坐中老。

香魂夜逐剑光飞,清血化为原上草。

芳心寂寞寄寒枝,旧曲闻来似敛眉。

哀怨徘徊愁不语,恰如初听楚歌时。

滔滔逝水流今古,楚汉兴亡两丘土。

当年遗事总成空,慷慨尊前为谁舞。

《留得残荷听雨声》D0002000001 · 2015年7月25日摄于中国上海嘉定南翔古猗园

一年一度,都会去古猗园赏荷。早先大都为摄影,几年下来,聊无新意,不见半点的长进,兴趣也就日渐地淡了。尽管如此,古猗园每年依然会去,只是更多的是出于习惯或怀旧,像是一种朝圣。

去年有点迟,将近七月末才去的古猗园,比盛花期晚了半个多月,很多花已开始凋谢。

游人依然很多,纷纷攘攘。于是找了一个相对僻静的角落,在一块石头上坐了下来。

眼前是一片荷塘,阳光穿透密密匝匝的荷叶,在浓荫中投下了几缕细碎而斑驳的光,照亮了昏暗中的一支残荷和半片荷叶。

我取下镜盖,举起了相机。当我从取景框再次看到它们时,突然有一种莫名的感动:人就应该像这花、这叶一样,即使没有阳光,也应该活出自我。

生命只是一个过程,一次轮回,只要圆满,就一定精彩,就像这支残荷,以及这半片绿叶。