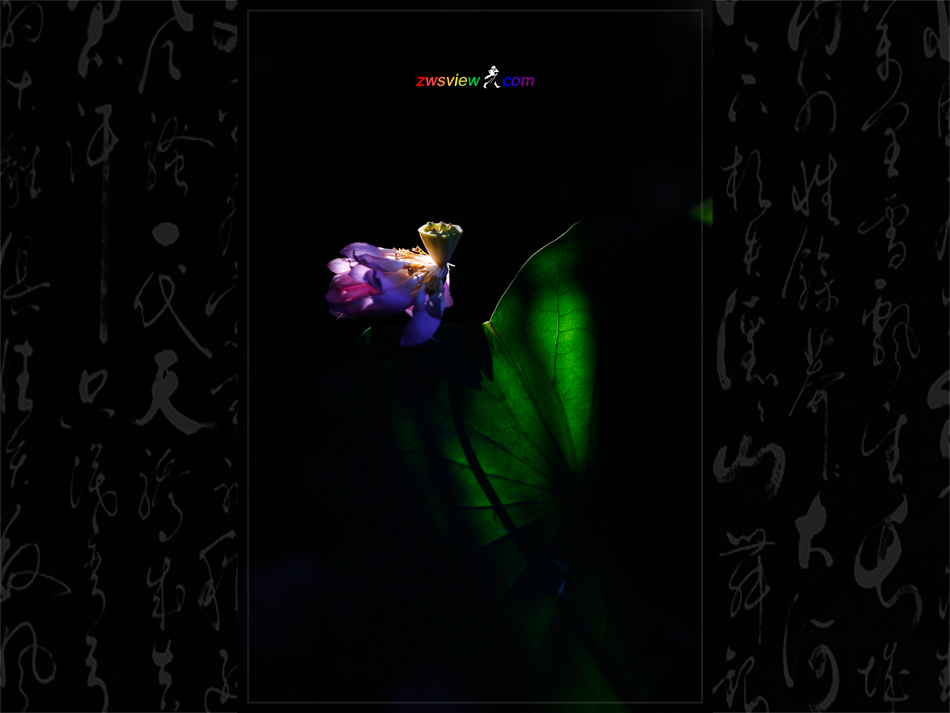

《夏》D0002000005 · 2015年7月25日摄于中国上海嘉定南翔古猗园

刚工作那天,七月末,上船台实习。几个钳工师傅闲聊,说现在的大学生不如先前的老大学生勤快,正巧被检查现场的副厂长听见。他指了指我,问那几个钳工:「他就是新来的大学生。你们有谁比他身上的汗多?」

我有些不好意思。汗流浃背,是因为我天生怕热,爱出汗。

一

小时候的夏天也同样的热。白天还有办法,可以从厨房的窗户里接根胶皮管子到弄堂里随时冲个凉水澡。到了晚上,那真是一点办法都没有。直接把席子铺在水泥地上,也是一身的汗。早先家里没有电扇,只能找把蒲扇煽。煽累了睡,热醒了再煽,如此反复,常常能折腾到下半夜。后来有了电扇,大伏天也依旧热得够呛,电扇里吹出的尽是热风。记得外婆怀孕的那年夏天,特别的热。到了晚上,两台电扇,一台搁在北边窗户往外抽热气,一台架在南边门口往家里鼓凉风。即便如此,也是躺到哪里,哪里就留下一滩的汗。

二

记得很小的时候,爷爷常常折来新鲜的藿香塞进老式的大瓷壶,和碎茶末一起泡茶,说是可以消暑。这种茶,酽酽的,微微的有些苦涩,但有一种清奇的香,很解渴。后来父亲也经常这样泡茶,只是大瓷壶换成了印着「抓革命、促生产」的硕大的搪瓷茶缸。

三

母亲在制药厂工作,三班倒。早班放工的时候,只要不上课,我都会去工厂门口接她下班。母亲经常在别人面前拿这事夸我孝顺。每当这时,我多少是有些惭愧的。因为去厂门口接的,除了母亲,还有她包里用干毛巾仔细包好的棕色玻璃药瓶里的「冷饮水」。尽管只是加了香精和糖精的冰水,但在那个年代,是胜过现在的「哈根达斯」的。捧在手里,很容易招来羡慕甚至是嫉妒。

四

晚饭后,父亲喜欢搬出桌子在街灯下打牌,我就安静地坐在边上。不是我喜欢看打牌,我是在等卖冰棍的路过。

小时候没有冰箱,卖冰棍的都是挎着个木箱走街串巷。木箱里头衬着厚厚的棉被。冰棍就放在棉被里,不容易化。隔三差五的,父亲听到「棒冰吃伐?奶油雪糕、赤豆棒冰」的吆喝声,从牌桌上抬起脸,问卖冰棍的:「断棒冰有伐?」

那时的冰棍一根是四分钱,但如果是棍子断了或冰棍碎了,就只卖三分或两分钱。倘若卖冰棍的回答说有,父亲会从口袋里摸出两分或三分钱来,让我去买来吃。倘若回答说没有,通常不怎么会有下文。这时,我只得悻悻地离开,自个儿找地方凉快。

相信你的回忆,今年夏天的热早已超过了你回忆的年代啦。

看来上海以前也很热

小时候的情景历历在目。想想现在的生活真好!

光影的运用十分到位。

暗的背景,光束令目标更为突出。

这幽幽的,光芒里婷婷的芙蕖,很有些暑气顿消的清凉感。

关于夏的往事,几十年前的日子与今日比较,很清苦,但也充满趣味。

以前没有空调,夏天也就是蒲扇不离手,汗流浃背罢了。

小孩子对于吃的执念,真是动全了脑筋啊。